| ようこそ!あなたは 337,331 番目の訪問者です。 |

島田小学校 |

令和7年度学校ブログ 2025/11/17

主題はなんですか? ~3回目の読み聞かせ~

今日の読み聞かせは4年教室に行きました。読み聞かせを始める前に、

「主題ってなに?」

と尋ねました。4年生はすぐに反応しました。

「主人公の題名?」

「主人公の考え?」

「それとも、主役の?」

4年生ともなると、漢字から意味を想像しています。なによりも、言葉に反応して考えを表現できることが素晴らしいと感じました。

「テーマだね。物語を通して筆者が読者に伝えたい思いということです。この絵本の主題はなんなのかを考えなが

ら聞いてください。」

と話してから、「木を植えた男」(ジャン・ジオノ原作 フレデリック・バック絵、寺岡襄 訳)を読み始めました。質問に反応して賑やかだった教室は、すーっと静かになりました。

残念ながら、読み聞かせは途中で終わりましたが、4年生は最後まで集中して聞いていました。

「えっ、もう終わっちゃうの?」

と反応してくれた子もいました。今後、自分で読んでくれる子がいたら嬉しいのですが・・・。

読み聞かせを始める前には、「読書が好きな人?」と尋ねるとほぼ全員が挙手しました。普通という子もいましたが、嫌いという子はいませんでした。これからも多くの良き図書と出会えることを願っています。

令和7年度学校ブログ 2025/11/14

エイトマンにチャレンジ!

来年1月28日(火)に実施する「赤白なわとび大会」に向けて、子供たちの練習がスタートしました。目的は「体力づくり」と「運動習慣の形成」です。団体種目として縦割り班ごとにエイトマンを行い、3分間で何回飛べるかに挑戦します。

今回の練習は、初めてエイトマンに挑戦する1年生に少しでも上達してもらおうとする企画です。取り組みは今日で3日目になりますが、初めて挑戦する1年生にとってはかなりハードルの高い運動になります。運動に苦手意識がある子にとってはなおさらです。

1日目。上級生や先生のアドバイスや励ましを受けながら何度も挑戦しましたが、全く縄を通り抜けることができません。縄から逃げるようにかわそうとしますが体にぶつかってしまったり、くぐるタイミングが合わず、どうしても足がひっかかったりしてしまいます。何度やっても飛べないので悔しがっている姿がたくさん見られました。

2日目。タイミングを少しずつつかみ始め、飛べなくても回る縄をくぐれる子が増えてきました。できるようになると嬉しくて、笑顔も増えていきます。まだまだ不安を抱いている子もいましたが、縄に飛び込むタイミングをつかませるために、背中をそっと押してあげる上級生の姿も見られました。

本日、3日目。快晴の下、挑戦は続きます。1年生も自分でタイミングを図り、飛べる子が増えてきました。できるようになるほど、笑顔も増えていきました。不安に感じていた子も上手になるほどに表情が輝いていきます。上級生も教え方が上手になってきました。異学年が楽しく遊んでいる姿も微笑ましい光景でした。

苦手な児童も勇気を出して挑戦すれば日に日に上達していきます。誰にでも失敗することには抵抗を感じます。しかし、上級生や先生の励ましや支え、挑戦する過程を認められることで、頑張ろうとする「はじめの一歩」を踏み出すことができて成長を続けています。2ヶ月先のなわとび大会では、どのような成長した姿が見られるのか楽しみです。

令和7年度学校ブログ 2025/11/13

3回目の職員による読み聞かせ!

読書の時間に3回目となる職員による読み聞かせを行いました。各学年には、担任以外の職員が教室に出向いて行いました。

2年生では、担当自身が小学生の時に印象に残っている本を紹介しました。子供たちも説明を聞くと、その本の内容に興味津々となりました。6年教室では色々な作者の「詩」を紹介しました。クイズ形式で何について書かれている詩なのか子供たちに考えさせたり、話し合わせたりする姿が見られました。どの学年の子供たちも表情を豊かにして読み聞かせを楽しむことができました。

最近、寒暖差が大きくなり、子供たちの登校時の服装も冬の装いが増えました。10月末まで扇風機にお世話になっていた日もあったのですが、本日、各教室に加湿器を設置しました。校長室にも設置しました。インフルエンザも流行し始めているので、子供たちの体調管理にも気をつけたいと思います。

令和7年度学校ブログ 2025/11/8

授業参観、学習発表会を実施しました!

本日、1,2校時の授業参観を行った後、体育館において学習発表会を行いました。多くのご家族の方、地域の方に参加していただき、実施することができました。

1校時は通常の授業の様子、2校時は道徳の授業の様子を参観していただきました。各教科、道徳の授業では子供たちは自分の考えを持ち、対話する場面も見られました。多くの方が参観していたので、子供たちもいつもよりも緊張していたようですが、それでも普段通りの姿をお見せできたと感じています。

学習発表会では、日頃の学習の成果を発表することができました。

1,2年生は生活科と音楽科の内容を発表しました。

生活科で育てたあさがおやミニトマトが育つ様子を体験したことを交えながら説明することができました。また、「虫のこえ」を歌いました。大勢の前で歌ったので緊張した表情をしていましたが、元気よく、口を開けて歌い上げました。3人ずつ立って歌う場面もありましたが、大きな声で歌うことができました。

3,4年生は10月22日に市内音楽発表会で発表した2曲を披露しました。

発表会から時間が経過しているのでモチベーションは保たれているか心配しましたが、発表会以上の歌声を披露できました。全員で大きな声で返事をしたり、学年代表者もはっきりとした声で説明したりすることもできました。全員が体を揺らしながら歌う姿には自信が溢れていたように感じます。心を打つ歌声に観客席の中には涙を拭っている方もいました。

5,6年生は、外国語の授業で学んだことを発表したり、合唱、我僧を披露しました。

外国語では5年生が「マイヒーロー」を紹介、6年生が「世界の環境問題と対策」について発表しました。低学年の頃から外国語に慣れ親しんできた子供たちは良い発音で発表することができました。歌声も16人とは思えない声量で「それぞれの空」を歌い、「キリマンジャロ」を合奏しました。さすが5,6年生です。下級生の手本となる姿は圧巻でした。

教務主任から会場の皆さんに感想を求めると、

「どの学年も少ない人数の中で大きな声で歌う姿は素晴らしかった。」

「みんなの歌声が波動となって届いてきました。素晴らしかったです。」

と話してくださり、自信も深まりました。

PTA学習会ではボカロPとして活躍しているシンガーソングライターを講師にお呼びして音楽を楽しむとともに、キャリア教育に関わる講演をしていただきました。

事前に子供たちからも、

1年生「好きな楽器や得意な楽器は何か?」

2年生「どんな楽器を使って、曲を作っているのか?」

3年生「歌手や作曲家になりたいと思った理由は何か?」

4年生「1曲を作るのにどれくらいかかるのか?」

5年生「今まで何曲作ってきて、その中でお気に入りの曲は何か?」

6年生「夢を叶えるためにどんな努力をしてきたのか?」

等の質問を提出し、丁寧に答えていただきました。一つ一つの答えを聞きながら子供たちもたくさんのことを考えたことでしょう。「夢をもち、行動し続けることの大切さ」も伝わったはずです。その後は、コンピュータを駆使して作曲した校歌を初音ミクさんに歌ってもらったり、ご本人の歌唱に触れ会場は大いに盛り上がりました。保護者の皆さんにも盛り上がっていただき、良い機会となりました。

令和7年度学校ブログ 2025/11/7

子供たちは有能な学び手である!

「だから、学習環境を整えることが教師の仕事として大切なことの一つである。」

と、ある大学教授の講演で聞いたことがあります。

今日の1,2年生の図工の時間は、まさに、そんな授業でした。題材は「ともだち ハウス」です。めあては「箱を使って小さな友達が喜ぶ楽しいおうちをつくろう」です。事前に準備した様々な箱を活用して、思い思いの家を作っていきます。黒板の近くと、廊下側の台の上には、事前に準備した材料がたくさん置いてあります。

子供たちは自分の作品と向き合いながら、イメージしたことを表現しようと真剣です。材料と自分の机を何往復もしている子がたくさんいました。また、1年生は作品と手元の材料とはさみを交互に見ながら考えている姿が見られました。「一体何をイメージしているのだろう?」と、頭の中をのぞきたくなります。

2年生の一人が、私の方を見て作業をしながらにっこり笑っていました。その表情からは、自分の思いや考えを表現できることが楽しくて仕方がない気持ちが伝わってきました。皆、自分の思いを表現しようと楽しく活動できました。

教室内にはおしゃべりをする姿もなく、子供たちが作業している音以外は聞こえません。それだけ集中しています。どのような作品が完成し、友達にどのような思いを伝えるのか楽しみです。

令和7年度学校ブログ 2025/11/6

郷土名産 酒まんじゅうづくり体験!

本日、3年生が親子参加型授業参観において、酒まんじゅうづくりを体験しました。講師は、上野原酒まんじゅうラボの皆さんです。酒まんじゅうの食文化は、令和6年度、文化庁の100年フードにも認定され、伝統の100年フードとして認められているそうです。

9時には学校にきていただき、家庭科室で下準備が始まりました。講師には本校の保護者の方もいました。機材の準備、酒粕の発酵、皮づくり等を手際よく作業を進めていました。酒まんじゅうを蒸し始めると、廊下にまでいい匂いが広がり期待も大きくなりました。小豆を煮て下ゆでし、中に入れる餡の準備をするだけでも、下ゆで、味付けを行うと6時間はかかるのだそうです。手間暇がかかる作業です。今日は事前に準備していただきました。

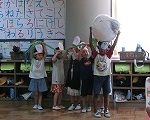

3年生親子も初めて体験する人が多く、子供たちも興味津々でした。皮の中にあんを包む作業も慎重に行う姿が微笑ましかったです。口を閉じるのに苦労したようですが、講師やお母さんたちのアドバイスを聞きながら上手にできました。

発酵機の仕組みを親子でうかがったり、興味は尽きませんでした。蒸したての酒まんじゅうを蒸し器から出すと、うちわで夢中になってあおぎました。

完成した酒まんじゅうを頬張ると、子供たちは、

「熱い熱い。でも、おいしい。」

「店で買うのもいいけど、蒸したてを食べて、こんなにおいしいとは思わなかった。」

と感想を話していました。

講師の方も子供たちの表情や様子を見て、

「子供たちもとても喜んでくれたし、上手に作れたので感動した。」

と話してくださいました。子供たち同様、お母さん方も楽しく作れたそうです。普段、なかなか家庭で作る機会がないので、貴重な体験となりました。活動は全員が笑顔になって終わることができました。

令和7年度学校ブログ 2025/11/5

広がれ つながりの輪!

昨日の朝から地域の方が児童玄関に立ち、子供たちに声をかけてくださっています。このあいさつ運動は今月いっぱい毎週火曜日に行われます。

子供たちも返事をしっかりしたり、自分からあいさつをしたりする姿が見られました。少し照れくさそうに言葉を交わしている姿も見られました。このような活動からも地域の方とのつながりが深まっていくことを感じました。

また、先週の金曜日からは、児童会活動の一環としてボランティア活動を展開しています。今日は3日目の取り組みになりますが、本部役員の児童は毎朝児童玄関に立ち、「救援米」や「募金」を受け取っています。

協力してくれた友達に対して、

「ありがとう!」

と積極的に声をかけている姿に好感がもてます。ボランティア活動を初めて体験している1年生の中には、

「今日は持ってきてない。1円でもいいの?」

と質問している子もいましたが、役員さんは、

「もちろん。無理はしなくていいんだよ。自分が協力できるお金で十分。」

と優しく声をかけていました。もちろん、1年生もにっこりと安心した表情を浮かべていました。

一つ一つの活動が、「地域の方」「友達」「世界」とのつながりを広げ、深めていきます。また、活動を通して様々な視点がもてる人に成長してほしいです。

令和7年度学校ブログ 2025/10/31

学校林体験活動!

午前中、1,2年生が御前山の学校林に出向き、学校林体験活動を行いました。講師の方が2名、ミューの森のスタッフの方2名の御協力を頂きながら活動を行いました。内容は「ブランコ体験」「アスレチック遊び」「フィールドビンゴ」を行いました。

学校を出発し、学校林入口で写真を撮った後、斜面を登っていきました。元気いっぱい、おしゃべりをしたり、木の実を拾ったりしながら頂上を目指しました。

第一展望台に到着すると、赤チームと白チームに分かれて活動がスタートしました。アスレチック遊びでは、木の上をバランスを取りながら歩いたり、木によじ登ってみたりしました。普段はしないような動きをしたり、全身に力を込めて体を動かしたとので疲れたと思います。

1年生はブランコ体験を初めてしました。説明を受けた後、一人一人がハーネスを装着してもらいました。

ハーネスを装着して、最初にブランコに座ったときはとても緊張したようで、口元に緊張している様子がうかがえました。しかし、何度かブランコをこぐと少しずつ緊張も柔らだようです。2年生は慣れたもので、学校でブランコを乗るときと同じように大きく足をふって乗ることができました。乗っている子を励ますために、大きな声で名前を呼んであげる微笑ましい姿も見られました。ブランコから見下ろした島田地区の景色は子供たちの目にどのように映ったのでしょう。

フィールドビンゴは「木」に関わる問題が出題されていました。幹の表面の様子や太さ、葉の匂いや大きさ、木の実、生き物等に関わる課題を発見していきました。必ず友達や先生と確認し合いながらビンゴカードに印をつけなければいけないので、子供たちは一生懸命相談し合いながら確認している様子が見られました。

学校へ戻る道中では足取りは軽いものの、緊張感からの解放(ブランコ)と適度な運動で疲れている子もいました。たくさん体も動かし、子供たちにとっては大満足の体験活動になりました。

令和7年度学校ブログ 2025/10/30

読み聞かせ、スタート!

秋の読書祭りの一環として、本日より職員による読み聞かせがスタートしました。「おすすめの本(20冊)読書」

「親子読書リレー」とともに行われる取り組みです。子供たちに図書への興味を高め、多くの本を読んでみようという意欲を持たせることを目的としています。

読み聞かせは、担任以外の職員が各教室を訪れて行います。子供たちにとって、「今日は誰が来るのか?」も楽しみな企画です。

私は1,2年教室で「14ひきシリーズ」を紹介し、読みました。第1作の「14ひきのひっこし」が1983年に第1版が刊行され、約45年前につくられた往年の名作です。ネズミの家族がおりなす生活場面を美しい挿絵とともに描かれた絵本です。

子供たちは読み聞かせが大好きです。これは時を経ても変わらぬ学校での姿の一つです。今日は「14ひきとあきまつり」を読みました。真剣な眼差しで、音読を聞きながら挿絵を見つめています。途中で、

「ろっくんはどこにいるのかな?」

と尋ねると、

「見つけた。木の下に隠れているよ。」

と反応していました。

「赤や黄色の色々な色をつかってきれいでしょ。」

と伝えると、

「紫もつかっていたよ。」

と返事をしていました。2冊目を読み始める前に、

「どれがよっちゃんなんだろう?」

という声が上がり、読んでいない本を回すと、隣の人と確かめていました。

この機会を通して、多くの本と出会い、読書好きな子供たちが増えることを願っています。

令和7年度学校ブログ 2025/10/29

目を大切に!

10月10日は「目の愛護デー」と言われています。10月は自分の目について考えるために保健室前の掲示板には「目を大切にしよう」と、掲示がされています。

内容は、「目の仕組み」「涙のはたらき」「目の体操」等です。そして、「距離に注意!」として、テレビは2m、パソコン、ゲームは30cm、読書するときは30cm距離をとることが大切であることを示しています。実際の距離がわかりやすいように、毛糸でその長さを実感できるように工夫もしてあります。保健室を訪れたり、前を通りかかるとのぞき込んでいる子供たちの姿がみられます。

また、目の健康を維持するためには、どのようなことがあるのか調べてみると、「適度な休憩と目の運動」「栄養バランスがとれた食事」「紫外線対策」「生活習慣病の管理」等が挙げられるようです。

スマホ、パソコン、読書等を長時間、近距離で過ごすと、目のピント調節筋(毛様体筋)に大きな負担をかけるので、「20-20-20ルール」:20分ごとに20秒間、20フィート(約6メートル)以上遠くを見るなどして、意識的に遠くを見て目を休まるとよいそうです。

まだまだ秋の夜長は続きます。読書の秋を楽しむときには、目の健康に気をつけながら楽しむように子供たちに声をかけていきたいと思います。

令和7年度学校ブログ 2025/10/28

芸術は爆発だ! 芸術の秋

1,2年生が図工の学習で「ふしぎな たまご」という題材に取り組みました。今日は作品が仕上がり、作品発表会を行いました。

発表会では、①作品名、②想像した話の内容、③頑張ったところを一人ずつ友達に伝えました。一つ一つの作品には、子供たちの思いが込められており、素敵な作品に仕上がりました。少し照れくさそうに説明している姿も見られましたが、きちんと伝えられました。

紹介が終わると、

「質問や意見はありますか?」

と問いかけられ、一斉に手が挙がります。作品を見て疑問点や不思議な点を質問したり、画面構成や色使い、色の塗り方等で、良いと思う点を伝えました。

自分の思いを素直に表現できる。そして、仲間と称え合える関係は、自己肯定感を高め会える関係であり、その成長を嬉しく思いました。

令和7年度学校ブログ 2025/10/27

何でも伝え合える良い関係!

3年生がかけ算の筆算の導入部分を学んでいました。23×3という問題に初めて出会い、どのように解いたらよいのか、その方法を考えました。

めあては、「23×3の計算をどうやって解くか?」です。一人一人がノートに自分の考えを書き込んだ後、黒板に説明を加えながら発表していきます。

それぞれが発表すると、3年生は素直に疑問点を質問していきます。それを聞いて発表者も説明を加えます。

「黒板に書いた図の書き方がわからないんだけど、教えて。」

「これはサクランボを利用して考えてみたんだよ。だから、こうやって書いたんだ。」

こんなやりとりが納得するまで繰り返されました。時には、第三者が手を挙げて、「私、わかる。」と言ってやりとりに参加していきます。算数の面白さの一つは、一つの答えを求めるために、多くの方法を考えられることです。そして、その中から速く正確に解ける方法をみつけられればよいのです。

何気ないやりとりですが、普段から何でも言い合える人間関係があってこその活動です。さて、明日から筆算の方法を学んでいきますが、理解が深まっていくことを期待したいです。

令和7年度学校ブログ 2025/10/24

行ってきました! 校外学習

本日、5,6年生が東京方面への校外学習に出かけました。目的地は、国立科学博物館と国会議事堂です。

バスでの朝の会では、一人一人に楽しみにしていることがあるようで、気分も高まっているようでした。

行きの車中では、各班が準備をしたバスレクを楽しみました。「25マスビンゴ」や「文字並べ替えクイズ」等のクイズが出題されました。役割分担をしてヒントの出し方を工夫して、大いに盛り上がりました。問題の中には、しっかり校外学習に関する問題もあり、楽しく過ごせました。

国立科学博物館では縦割り班ごとに館内を行動しました。6年生がリーダーとなって仲間と声をかけ合い行動できました。5年生には、「6年生のすごいところ、見習うべき点を探しておくこと」というミッションが担任から出されていました。

帰りの会で確認すると、5年生から

「時間を意識して行動できていてすごい。」

「いつも仲間を気遣ってくれていた。」

「見通しをもって行動できるところを見習いたい。」

等の意見が発表されました。さすが、6年生といったとろこです。

参議院会館の会議室でお弁当も食べました。

国会議事堂見学も楽しみにしていましたが、臨時国会の開催初日、初の女性総理所信表明演説と重なり、国会館内を見学することは残念ながらかないませんでした。しかし、参議員会館会議室で昼食を食べ、12階から国会議事堂、国立図書館、最高裁判所を一望させていただいたり、議員室に入室させていただいたりして、普段では体験できないことを体験させていただきました。また、国会周辺で各政党が一致団結している姿を目の当たりにして、議員の皆さんが国の政治が動している姿の一端を見ることができたことも貴重な経験となしりました。

国立科学博物館から国会議事堂へ移動する30分くらいの車中では、「カラオケしりとり」が始まり、盛り上がりました。「スイカの名産地」「森のくまさん」「大きな栗の木の下で」はもちろん、「ケセラセラ」「ライラック」「校歌」等も交代で歌い出しました。その姿を見ていた6年生が、

「めっちゃ、平和!」

という一言にみんなで笑いました。普段、教室で一生懸命学びに向かっている姿を見ていますが、こうして一致団結してパワフルに楽しんでいる姿を見ることができて、私も嬉しく感じました。

令和7年度学校ブログ 2025/10/22

練習通りの力を発揮した市内音楽発表会!

何事も成功を収めるためには、準備をしっかりすること、練習に一生懸命取り組むことが大切です。

本日、上野原市文化ホールにおいて第72回小中学校音楽会が開催され、3,4年生が島田小学校の代表として参加しました。いつもより早めに登校しましたが、緊張した様子も見られず、いつも通りの3,4年生でした。

4年教室で声出しをした後、いよいよ文化ホールに向けて出発しました。声出しでは口を開き、声もはっきり聞こえたので、「いつもとおりの歌声だ!」と感じ、今日の成功を確信しました。ホールに到着すると、初めて参加した3年生は、「頑張ります!」という声とともに、ガッツポーズをして会場に入りました。

最初に3校の中学生の歌声を聞きました。その迫力に圧倒され、真剣な表情で聞き入っていました。きっと、「将来はこんなふうに歌えるようになりたいな。」と考えていたと思います。

いよいよ出番となり、舞台に上がりました。休憩時間には全員が集まり、小さな声で「頑張るぞ!」と心を一つにしました。楽曲の紹介をした後、指揮者が動き始めました。

楽曲は、「とどけよう このゆめを」「大切なもの」の順で披露しました。練習通りの歌声を会場中に響かせました。24人全員が心を一つにして一生懸命歌いました。指揮者を見つめ、歌い続けるその姿に感動しました。

歌い終えて客席に戻ってくると、ホッとした表情とともに力を出し切れた納得した表情をしていました。子供たちの中にも手応えがあったと思います。感想発表も終えて閉会式が終わると帰途につきました。バスの中からも笑顔で手を振ってくれた3,4年生。今日の頑張りに拍手を送りたいです。

歌声、聞く態度はもちろんですが、もう一つ、子供たちを誉めたいことがあります。司会者の「気をつけ、礼。」という言葉に反応し、背筋をすっと伸ばし、きちんと礼ができたことです。時と場所を考えて行動できる子供たち拍手を送りたいです。

令和7年度学校ブログ 2025/10/21

子供たちの姿に癒やされて!

今、下校したばかりの1年生が家族の迎えが来る間、校庭でサッカーを楽しんでいます。

小さなサッカーボールを3人で追いかけながらシュートを繰り返し、和気藹々と楽しい時間を過ごしています。耳を澄ませてみると、

「元気いっぱい、アンパンマン! 元気もりもり、〇〇マン!」(〇〇には自分の名前が入ります。)

と声を上げながらサッカーを楽しんでいます。3人でけらけらと笑いながら、とても楽しそうで「子供らしくていいなあ。」と感じます。

忙しい毎日を過ごす中でも、子供たちは私たちにエネルギーを与え、癒やしてくれる存在であることに改めて気づくことができました。明日も頑張れそうです。

令和7年度学校ブログ 2025/10/20

学びの秋 校内研究会で研究授業を実施!

10月17日(金)、6校時に5年教室で国語科「たずねびと」の研究授業を行いました。職員が見守る中での授業だったので、5年生も緊張したようです。

本時の学習で挑戦するのは、「自由進度学習」です。「教科書から読み取った内容をもとに、スライドで自分の考えをまとめ友達に発表する。」というゴール(目的)に向けて、自分で立てた計画に沿って学習を進めました。

教室の壁面には子供たちの参考になるように実物大のポスター、平和記念公園のQRコード、紙ベースの資料等が掲載、準備してありました。タブレットの中にはスライドに入力された計画表、そのリンクに貼られたクラゲシート(思考ツール)、自分が立てた問い、振り返りが入力できるスライド等の資料が準備してありました。担任もしっかり準備を整えていることが伝わってきました。

学習は、担任と対話をしたり、相談したりしながら学習は進められます。

時には友達に質問したり、確認したりしながら学びを深めます。

友達と頭をつき合わせて笑顔で情報交換したり、一人真剣な表情で教科書と向き合ったりする5年生の姿も見られました。子供たちも教師も一生懸命取り組んだ授業でした。また、教室ロッカーの上に、

というカードを発見しました。日頃から互いに助け合えるように5年生の授業では取り入れています。子供たちは教科書、資料と対話、友達と対話、担任と対話を繰り返しながら学びを深めるには互いに助け合い、支え合うことも必要です。どのような場面でも自分から発信できる環境となっています。

授業後の研究会では、それでも課題は残ります。「子供たちにどのような問いをもたせることがより良い授業づくりをするために有効だったのか」です。今後も知恵を出し合いながら、この課題を解決できるように取り組んでいきます。

令和7年度学校ブログ 2025/10/16

収穫の秋 1,2年生のサツマイモ掘り!

サツマイモ畑に向かいながら、

「どのくらいとれるかなあ。」

と、期待で胸をいっぱいにしながら歩きました。中には、両手をいっぱいに広げて、

「こんな大きな芋がとれるといいね。」

と話している子もいました。

畑に到着すると、つるの様子や、イモの堀り方を確認し、早速土と向き合いました。最初はおそるおそる芋の周りの土を掘っていましたが、だんだん勢いも増していきました。芋が一つとれるたびに、高々と掲げ、

「とったどー。」

「とれたよ。」

とアピールしていた1,2年生でした。また、芋の大きさを確認しては、

「これは大きいよ。」

「こっちは少し細長い。」

「虫が食べたあとがある。」

等と言葉を交わし、楽しく作業を進めました。

畑を片付けてから児童玄関前に移動しました。カゴにはたくさんのサツマイモがのせられていて、自分たちで収穫したサツマイモを大切に運びました。

「想像していたよりも、大きなサツマイモだね。」

そう話している表情はとても嬉しそうでした。どんな味がしたのか、子供たちに尋ねてみようと思います。

令和7年度学校ブログ 2025/10/15

教師も学びの秋!

運動会が終わり、落ち着いた日常生活の中で子供たちも学習に向かっています。子供たちに負けじと職員も学びの秋に励んでいます。

互いの授業を見合い、授業づくりを向上させようと頑張っています。今日は1校時に3年生、2校時に1年生、3校時にたんぽぽ学級の授業を参観しました。どの学級も担任はベテランです。

どの学年も国語科の授業を実践し、1年生は「くじらぐも」、3年生は「ちいちゃんのかげおくり」、たんぽぽでは「未来につなぐ工芸品」という単元の授業を参観しました。

本校では、校内研究会において「主体的・対話的で深い学び」を実現するために「自由進度学習」「子供主体の授業づくり」の実現に向けて取り組んでいます。授業の目的(Gaol)を明確にして、子供たちと目標を共有する中で、子供たちは課題を自分で選択して学びを深める授業を目指しています。

例えば、3年生は「ちいちゃんのかげおくり」を読み、一人一人が一番印象に残る場面について感想文を書き、感想文集を作って図書館におくことを目的に頑張っています。今日から感想文を書き始め、「はじめ」「中」「おわり」の段落をどのように書こうか意見交換しました。

3人はこれまでの経験を活かしながら、新しい授業づくりに挑戦し、子供たちも頑張って取り組んでいる姿が見られ、どの学級にも活気が感じられました。その中で、3人の姿に共通した姿を発見しました。それは子供たちの考えや、発言を「待つ姿勢」です。内容を説明するだけでなく、教師が待つことで子供たちは自分の考えを表現しようと頑張ります。先生や友達に説明したり、友達と対話したりする中で自分の考えが深まっていきます。深い学びへとつながっていきます。

「教師は待つことが大事である。」

この言葉は、30年前に私が教師として仕事を始めた時、当時の校長先生からいただいた初めてのアドバイスです。社会が変わり、学校の様子、授業のあり方が変化しても、教師として大事なことは普遍的であることを3人の授業を参観して感じた一日でした。

令和7年度学校ブログ 2025/10/14

スポーツの秋に続き、読書の秋、芸術の秋、学びの秋がスタート!

運動会に取り組む中でスポーツの秋は始まっていますが、学校内では「読書の秋」「芸術の秋」「学びの秋」に取り組んでいます。

本日、4,5校時に3,4年生が市内音楽会に向けて体育館で練習を行いました。以前聞いたときよりも「表情」「口を開けてはつらつと歌う姿」「歌の出だしがそろう」等も格段に成長しています。練習の成果です。

今日でゲストティーチャーの指導も3回目となります。練習の成果を披露すると、早速、

「最初から最後までを通した態度が素晴らしいですね。」

と誉められ、子供たちの気持ちも乗ってきました。続けて、

「声の通り道も前回練習した通り、上手ですよ。」

と誉められ、笑顔のまま練習はスタートしました。3回目ともなると、ゲストティーチャーとのコミュニケーションの軽快になります。「OK?」

と尋ねられると、4年生が中心となって、

「OK!」

と元気よく返事をしていました。今日のテーマは、「言葉を大切にして『が』『ぎ』等の音を丁寧に歌う」ことでした。子供たちは注意点を意識しながら一生懸命練習に取り組みました。

本番は10月22日(水)です。きっと練習の成果を発揮して素晴らしい歌声をホールに響かせてくれることでしょう。

令和7年度学校ブログ 2025/10/9

全校で河川清掃を行いました!

昨日、ロングの時間を活用して、全校で桂川清掃を行いました。旧島田中学校の前から島田地区コミュニティーの下までの短い距離でしたが、縦割り班ごとに行いました。

初めて体験した1年生の中には敷地内を走り回りながら一生懸命ゴミを拾う姿が見られました。空き缶、たばこの吸い殻、ペットボトル、お弁当のパック等、様々なゴミを拾うことができました。

子供たちの中には、

「意外と少なかったなあ。」

と話している子もいましたが、わずか30分間で可燃ゴミを1.1kg、不燃ゴミを1.4kg拾いました

自分たちが暮らす地域が汚れていないことがわかり、ホッとしたのかもしれません。

このような機会を通して、地域に愛着をもち、自然環境に目を向けられる人に成長してほしいです。

令和7年度学校ブログ 2025/10/8

稲刈り体験!

昨日、5年生が稲刈り、乾燥、脱穀を体験しました。久しぶりに足を運んだ田んぼには稲穂がこうべを垂らして輝いていました。今年は天皇家への献上米にも指定されているお米です。子供たちも意気揚々と稲刈りに臨みました。

講師から今日の段取りと、鎌の扱い方を聞いた後、体験がスタートです。田んぼに踏み入ると足下をたくさんのクモが横切り驚きましたが、稲の根元をつかみ、鎌で切っていきました。初めの頃は力加減がつかめなかったので、

「なかなか切れない。」

と言って苦戦していましたが、時間が経つと手際よく作業を進めていました。

五束をひとまとめにしてひもで縛る作業も同時進行しているので忙しかったと思います。しかし、

「私3株切ったよ。あと2株切ってしばって。」

等と互いに声をかけ合いながら作業もしました。コンバインで稲刈りをする様子を見せてもらうと機械を使うことの作業効率の良さを実感したようです。その後は、乾燥させるために稲をうしにかけました。

次は、脱穀体験です。事前に干して乾燥してあった稲をのぞくと、

「すごいきれいだね。」

という声が聞こえてきました。一人ずつ交代で脱穀機の中に乾燥した稲を通すと、袋の中にはもみがどんどんたまっていき、あっという間に脱穀は完了しました。

脱穀が終わると、わらを細かくする作業もたいけんしました。細かくなったわらは、この後土と混ぜ合わされ来年度の肥料になることも学びました。おわりの会では講師の方から、

「ぜひ、この作業を忘れずに、今後もしっかり食べてたくさん遊んで、たくさん勉強してほしいです。」

と励まされました。お土産に精米されたお米もいただきました。味見をして、子供たちはどのような感想をもつのか楽しみです。

令和7年度学校ブログ 2025/10/7

熱気に包まれた大運動会!

10月4日(土)、時折小雨が降る中、大運動会を実施しました。この日を待ちわびていた子供たちは互いに支え合いながら、時には大きな声で仲間を励ましながら精一杯取り組んでいる姿が見られました。

開閉会式

色リーダーと児童会役員が活躍しました。練習を重ねるたびに司会進行、下級生への指示も上手になりました。6年生が中心となって運動会を支えていました。運動会の取り組みを通して、5,6年生はよりよいリーダーシップのとり方を学びました。今後の児童会活動にも期待したいです。

見所満載、精一杯表現したソーラン節!

一番練習に取り組んだ表現。6年生が感想発表でも述べたように、低学年も高学年も今までで一番の出来映えでした。やはり本番は子供たちの気合の入り方も違います。いつもより腰を落とした力強い演技になりました。

一致団結した全校種目

全校リレーは全員が大きな声を出しながら仲間を応援しました。また、走り終わった後一生懸命走った友達にねぎらいの言葉をけている子もいました。

大玉転がしも玉の転がし方、コーナーの回り方、並んで待つときに気をつけること等、色によって作戦を立てて臨みました。高学年と低学年がペアを組むことが多く勝負の中にも微笑ましい姿を見ることができました。

綱引きもかけ声、綱の引き方、綱を持つときの姿勢を確認しました。勝負が決したときの子供たちの素直な表情が

印象的でした。

運動会を終えて

練習に取り組んでいる過程、本番と様々な場面で子供たちが協力し合う姿を見ることができました。一人ではできないことも仲間と力を合わせれば乗り越えて達成感を味わえることを感じられたと思います。

運動会を終えて、子供たちの心の中にどのような気持ちが芽生えたのか尋ねてみたいと思います。

令和7年度学校ブログ 2025/10/4

本日、運動会を実施します!

おはようございます。本日、島田小学校大運動会を予定通り実施します。なお、雨プログラムにて実施致しますので、ご承知おきください。

気温が低いことが予想されますので、温かい服装でお越しください。宜しくお願い致します。

令和7年度学校ブログ 2025/10/3

運動会、最終確認!

いよいよ明日は運動会本番です。校庭では最終確認が行われました。1校時は閉会式と歌の練習です。

練習開始直前、テント下でリラックスしている子供たちでしたが、練習開始の声がかかると素早く切り替えて話を聞く姿勢になりました。表情も引き締まっています。この対応の早さも練習開始当時よりも成長した点です。

成績発表、感想発表の流れも確認しました。司会進行を務める児童会役員も全体の動きを確認しながら進行できるようになりました。

2校時は、低学年がキッズソーランの通し練習を行いました。3年生のリーダーシップをとる姿も板についてきました。3年生のかけ声と共に、立ち位置に走り出す姿にやる気がみなぎっています。

1年生も、2年生も見違えるような動きができるようになりました。やはり、練習は裏切りません。低学年は目標を書いた紙に、毎日頑張った分だけ魚の形をしたカードをもらい、張り続けてきました。目標には文字が見えなくなるくらいの多くの魚が貼ってあります。今日は先生方から特に大きな魚をもらいました。魚には「全力で」という子供たちへのエールが書き込まれていました。先生方の粋な演出でした。最後は全員で「頑張るぞ!」「オー!」とかけ声をかけて練習は終わりました。

4校時は高学年が最後の練習に臨みました。この37人で取り組む最後の練習。6年生から明日に向けて頑張ってほしいポイントが伝えられました。

表情が引き締まり、堂々とした入場から始まる今年の島小南中ソーラン。歩く姿さえ、りりしくなりました。

演技も息が合いそろってきました。それだけ思いも共有できていることが感じられます。ダンスも笑顔になって軽快にステップを踏みます。ソーランのりりしさ、ダンスの笑顔が対照的な演技です。

最後は、6年生から「明日は最後です。全力を尽くしましょう。」とエールが送られ終わりました。

10日間におよぶ運動会特別日課が終了しました。低学年も高学年も練習後に記念の一枚を撮影しました。

そこには、全ての練習をやりきり充実した笑顔がたくさん見られました。何事も準備が大切です。子供たちは見事にやり遂げました。残るは本番を残すのみ。子供たちの一生懸命な姿に期待したいです。全体練習後、本日講評を担当した職員が子供たちに次のようなメッセージを送りました。本当にその通りです。明日、どのような笑顔が見られるのか本当に楽しみです。

令和7年度学校ブログ 2025/10/1

運動の秋とともに、学びの秋もスタートしてます!

運動会は終わっていませんが、職員室では学びの秋に向けて職員が意見交換、情報交換を重ねている姿を見かけます。教師にとって「よりよい授業を作り上げるためにはどうすればよいか」を考えることはゴールのない永遠のテーマです。

今日から3年生が「ちいちゃんのかげおくり」の学習をスタートしました。筆者、あまんきみこさんが約40年前に書いた作品です。戦争の悲惨さ、そして平和とは何かを考えさせられる作品です。

3年生は、学習のGaol(目的)を、「ちいちゃんのかげおくりの感想文集を作成して、図書室におき全校の友達に読んでもらおう。」と設定し、感想文を書くために内容を読み取れるように学びを深めます。今日は第1時間目だったので、目的を確認した後、全員で音読を行い、一人一人が一番印象に残った場面を選択しました。

「感想文集を作るなんて、初めて取り組む勉強だけど緊張する。」

「感想文を書くのは苦手だから、ちょっと心配。」

子供たちは素直な感想を述べていました。これからどのように考えが深まっていくのか楽しみです。

本校の校内研究会において取り組んでいる「自由進度学習」「子供に委ねる学び」は職員にとっても挑戦です。試行錯誤を繰り返しながら子供たちと共に成長できればよいと考えています。子供たちの頑張り、職員の頑張りに期待したいと思います。

令和7年度学校ブログ 2025/9/30

テンション MAX!

低学年も昨日から法被を身にまとい練習に取り組んでいます。今朝、練習前に児童玄関で1年生にカメラを向けると、私からリクエストしなくてもすぐにポーズをとってくれました。笑顔いっぱいです。

体育館へ行くと、2年生も3年生も表情が引き締まり、りりしく感じました。やる気いっぱいです。

3年生のリーダーからは、今日のめあてが発表されました。

「今日のめあては、法被を着ているので漕ぐ場面で法被がひらひらするように踊ろうです。」

と伝えると、1,2年生も大きく返事をしました。

練習が始まると、めあてを意識して踊ろうとする姿がありました。息も合い始め、動きもそろってきました。1年生も必死についていきます。休憩中、3年生に、

「現在の出来映えは何点かな?」

と尋ねると、

「80点です。」

ときっぱりと答えていました。

「あと20点は何が足りないの?」

ともう一度尋ねると、

「漕ぐ動きをもっと大きくして、大きな声を出したいです。」

と真剣な表情で答えていました。3年生なりに自分たちの現在地を知り、その先を見据えた姿は頼もしく感じました。リーダーとしての自覚も十分です。本番が本当に楽しみです。

教師の話を聞いているときに2年生の立ち姿をとらえましたが、その堂々とした態度に自信の表れを感じました。

令和7年度学校ブログ 2025/9/29

練習を重ねれば、重ねるほど

いよいよ今週末は運動会本番です。今日も秋晴れの下、子供たちは練習に励んでいます。1校時は、2回目の大玉転がしの練習です。1回目と比較すると、6年生も大きな声で指示をしたり、自信をもってアドバイスしたり姿が増えました。「どうすれば下級生に想いが伝わるのか?」6人で悩みながら取り組んできましたが、多くの経験を重ね自信をもって行動できるように成長しました。

大玉転がしの練習では様々なポイントが6年生から伝えられ練習を繰り返しました。練習中も

「いいよ、いいよ。上手。」

「列を回るときは、できるだけ小さく。」

「大玉の外側を走っている人はもっと回り込んで!」

という6年生の大きな声が聞こえてきました。練習の合間には、前回同様色ごとに確認タイムがあります。

「もっと工夫したい点はありますか?」

という6年生の問いに、下級生が答えます。1年生も手を挙げて、

「並んで待っている人はボールがきたらよけてあげればいいと思う。」

5年生は、

「赤組に声で負けてるから、白組も大きな声を出して頑張ろう。」

という意見を述べることができました。子供たちが休憩している時、職員も競技上のルールを確認し、本番に備えています。子供も大人も「みんなでより良いものを作り上げよう」という一生懸命な姿に感動します。

2校時は、体育館で4~6年生がソーラン節の練習をしました。

今日からは法被をまとっての練習になりました。6年生からも「(動きを)大きく」「目線(はまっすぐ)」「(動きを)そろえる」というめあてが伝えられました。

練習では2つのグループに分かれて互いに踊りを見合い、アドバイスし合います。

細かい動きにも目を配り、互いに上手になるように内容を確認しました。

6年生は全体の動きを見て、さらに良い演技になるよう話し合い、意見を4,5年生に伝えました。本番まであと4日。良い準備を通して、さらに子供たちが成長することを願っています。

令和7年度学校ブログ 2025/9/26

運動会、開閉会式の練習

透き通るような青空の下、1校時に開閉会式の練習を行いました。式に関わる心構え、立ち位置、話を聞く姿勢等を確認した後、児童会役員の進行で取り組みました。

テントの下から移動すると、6年生が確認するために下級生に寄り添います。周りをよく見て6年生はよく働きます。

週末ともなれば、さすがの子供たちも疲れていると思いますが、1年生もしっかりと立って練習に臨んでいます。

児童会役員は、開会式と閉会式では役割が違うので一つ一つ確認しながら進行していきます。全校の前に立つのは緊張すると思いますが、全力を尽くす姿にたくましく成長したことを感じます。また、色リーダーも運動会の歌を歌うときには大きな声を張り上げて盛り上げていました。

一つ一つの経験が子供たちをまた一つ成長させていきます。本番まであと一週間。これまでの練習を振り返り、どのような準備をして本番に臨めるか期待したいと思います。

令和7年度学校ブログ 2025/9/25

あそんで 作って くふうして ~1,2年生の図工~

毎日、運動会の練習に取り組んでいますが、授業も頑張っています。今日は1,2年生の図工の授業を参観しました。教室を覗くと、子供たちが真剣な表情で大型画面を見つめていました。

動画では「ゴム」「空気」「磁石」を使った手作りオモチャを作っている様子が流れています。目は画面に釘付けになっていますが、担任の問いかけにはすぐ反応しています。

「もっと工夫できそうだよ。」

「そうそう。私もそう思う。」

友達のつぶやきに対しても反応する言葉も聞こえてきます。動画を見ながら、友達の言葉を聞きながら子供たちは自分のイメージをどんどん膨らませているようでした。

動画を見終わると、すぐに設計図を書き始めた子もいましたが、自分のタブレットを取り出してイヤホンをはめ、もう一度動画を見ている子もいました。何度も再生し、自分で確認できるところがタブレットの良いところです。また、担任と言葉を交わしながら作業を進めている子もいました。良い作品を作ろうといろいろな姿が見られて微笑ましく感じるとともに、「個別最適な学び」の実現を目指し奮闘する職員に感謝しました。

子供たちが見ていた動画からは、何度も「工夫を繰り返して!」という言葉が聞こえてきました、失敗を恐れず、試行錯誤を繰り返しながら自分の考えや思いを表現できる人に成長してほしいと願ってやみません。

令和7年度学校ブログ 2025/9/24

綱引きで勝つ秘訣は?

今日もさわやかな秋空の下、綱引きの練習に取り組みました。

入場門での並び方や、入場の仕方等を確認しました。その後、実際に綱を引いてみました。今日は白組が優勢だったようですが、結果を踏まえて色ごとに作戦会議を開きました。

「綱を脇に抱えるようにしよう。態勢は低くして!」

「かけ声を『ソーラン!』にするよ。ランで強く引っ張って。」

「空を向いて上を見るようにして態勢をつくろう。」

6年生からアドバイスが伝えられます。日に日に伝え方が上達してきた6年生です。きっと6年生の成長とともにチームワームも高まっていくことでしょう。

令和7年度学校ブログ 2025/9/22

全校リレーの練習!

今日はさわやかな秋風が心地よい一日でした。やっと秋らしい陽気になりました。

1校時から全校リレーの練習を行いました。今日も色リーダーからめあてが提示され、練習がスタートしました。入場門での並び方や走順を確認したり、実際に入場、退場の確認をしたりしました。

その他にも安全に走るためのコーナーでの走り方、バトンの受け渡す時のルール等を確認しました。そして、実際に走ってみました。今日は赤組の森組さんが勝利しましたが、本番はわかりません。各チームどのような作戦を考えるのか楽しみです。

練習が終了し解散すると、高学年の児童が率先して片付けに取り組んでいます。チームによって内容は違いますが、6年生を中心にビブスのたたみ方や、ビブスを数字順に並べようと声をかけ合っています。こうした一つ一つの取り組みが伝統となって下級生に引き継がれていくのだと感じました。

令和7年度学校ブログ 2025/9/19

運動会特別日課スタート!

今日から運動会特別日課がスタートしました。いよいよ本格的に運動会成功に向けて取り組みがスタートしました。空を厚い雲がおおい、運動しやすい日でした。

練習初日なので、体育主任から運動会の練習を通して頑張ってほしいこと、気をつけてほしいこと等の説明があった後、今年の色リーダーから本日の練習について説明がありました。

6年生は運動会種目が決定してからルールの把握、下級生への説明準備、順序を決める、作戦を立てる等に取り組んで今日に臨みました。この取り組みを通して、さらに成長してくれることでしょう。下級生も6年生の言葉をしっかりと受け止め、大きく返事をすることができました。

その後は、いよいよ全校種目「大玉転がし」の練習を赤白に分かれて始めました。6年生からは気をつけてほしい点や励ましの声が投げかけれました。下級生も本番さながらの声で応援している子もいました。練習が一区切りつくと、6年生が中心となって全員を集めて反省点やポイントを確認しました。

学校行事も子供たちが成長できる大切な場です。これから2週間、子供たちがどのような頑張る姿を見せ、成長していくのか楽しみです。

2校時は、1~3年生が「キッズソーラン」の練習を体育館で行いました。全体練習は初めてでしたが、体育館に響きわたる「ソーラン、ソーラン」という大きなかけ声に子供たちのやる気を感じました。時には、縦割り班ごとに分かれて3年生がリーダーとなり、1,2年生に上手になるためのポイントを教えていました。3年生もリーダ-として頑張っています。

令和7年度学校ブログ 2025/9/18

市内音楽発表会に向けて!

3,4年生は運動会の練習と同時進行で市内音楽発表会に向けて取り組んでいます。昨日はゲストティーチャーを招いて、特別レッスンを行いました。

最初の20分間は、これまでの練習の成果を講師に聞いていただきました。これまでの頑張りを誉めていただいた後に、さらに上達するように指導がスタートしました。

まずは、音の「強弱」について学びました。救急車のサイレン「ピーポーピーポー」という言葉を用いながら遠ざかっていく様子を声で表現しました。発声を大きくから小さく、その逆に小さくから大きく変化させる中でこつをつかみました。

次に、お腹を押さえながら「すっすっすっすっ」と発声し、腹筋を使った響きのある声を出すことに挑戦しました。また、両腕を上下させながら「ホー」と声を響かせて、体全体を使って発声する方法を学びました。

最後は、安座の姿勢で背筋を伸ばしながら歌ってみました。

「体全体を使って、体を楽器にして声を出してみましょう。」

と励まされ、子供たちも応えようと頑張りました。

リコーダーの吹き方も指導していただき、

「手入れの仕方も上手だね。次に使うときのためにも大切なことですよ。」

とも誉められました。

今年の発表曲は、「大切なもの」と「とどけよう このゆめを」です。どのような仕上がりになるのか楽しみです。

令和7年度学校ブログ 2025/9/17

運動会テーマ完成!

4年生が作成した運動会テーマを児童玄関に掲示しました。今年のテーマは、「一致団結 ~みんなで勝利をつかみとろう~」です。

いよいよ運動会成功に向けて気持ちも高まってきました。登校してきた1年生は、

「これなに?」

と担任に尋ね、運動会テーマであることを理解すると、まだわからない漢字があるため、

「なんて読むの?」

としっかり確認し、復唱していました。その姿がなんとも可愛らしかったです。

1校時、4~6年生は体育館で運動会表現の取り組みをスタートしました。

「ゴーゴーゴー」とともに、毎朝「ソーラン節」の音楽が聞こえてきますが、子供たちもやる気いっぱいです。高学年は6年生の意志を尊重して「成長」と「感謝」を表現したいと全体で確認しました。練習が始まると、子供たちも笑顔で取り組んでいました。練習を重ね、本番にどのような姿が披露できるのか楽しみです。

令和7年度学校ブログ 2025/9/16

授業は目的が大事!

4年生が国語の学習で「推敲」について学びました。

めあては、「3年生に伝わるように直そう」です。卓球をしたことがない3年生に対してどのようにして内容をわかりやすく伝えるかを考えました。相手を「3年生」としたことで相手意識が芽生え、子供たちは一生懸命考えます。例文をもとにしてまずはグループで話し合い、その後全体で確認し合いました。

文章で示されている言葉は4年生でも理解できない言葉があります。例えば「ラリー」です。卓球をした経験がない子もいるので様子がよくわかりません。担任が子供たちの言葉をつなぎながら正解をみつけていきます。

「卓球台をはさんで向かい合い、ボールを打ち続けること。」

と確認できると、「おー、なるほど。」と多くの子がうなづいていました。

本校では、担任と子供たちが1時間ごとに、また単元ごとに「目的(めあて)」を共有しながら取り組める授業を目指しています。

令和7年度学校ブログ 2025/9/12

秋の校外学習 富士湧水の里水族館へ

1,2年生が校外学習に出かけました。少し小雨が降る中でしたが、登校した1,2年生の挨拶はいつもより張りのある声でした。それだけ期待も高かったのでしょう。場所は、県立富士湧水の里水族館です。到着した子供たちを宙に浮かぶ金魚が出迎えてくれました。

子供たちは、指示を聞いた後、水族館の方の説明を聞いたり、シアタールームで「アユの冒険」を視聴したりしました。公共の場でのふるまいもしっかりできて立派でした。

その後は、2年生をリーダーにグループ活動になりました。約50分間。2年生は1年生にしっかり指示を出し協力し合いながら館内を散策しました。リーダーとしての自覚も十分です。

イワナ、ヤマメ、富士の介等の淡水魚の他にも、カメ、クラゲに大興奮でした。水辺に生息している動物の中にはネズミがいることを発見し、

「どうしてネズミがいるんだろう?」

と疑問を口にする子もいました。

見学が一段落すると、お待ちかねのお弁当の時間になりました。2年生にはお母さんと一緒にお弁当を作ってきた子もいました。どの子も口いっぱいに頬張り、嬉しそうに味わっていました。おやつも食べ終わると「キッズソーラン」の練習が始まり、元気なかけ声が森の中に響きわたり楽しい時間を過ごしました。

帰りのバスの中では、すぐに寝付いてしまった1年生もいました。1,2年生にとって思い出深い校外学習となりました。

令和7年度学校ブログ 2025/9/10

本番さながら

毎朝、1,2年生の教室からは、運動会の歌「ゴーゴーゴー」を歌う大きな声が校長室まで響いてきます。

学年に応じて、運動会に向けての練習はすでにスタートしています。2校時、1,2年生が体育館で玉入れの練習を行いました。紅白に分かれて、競技の順序を確認したり、実際に玉を投げ入れてみたりしました。競技の合間には音楽に合わせて踊りを披露します。(具体的な内容は本番を楽しみにしていてください)

実際に玉入れを体験してみると、子供たちにとっては練習も本番も関係ありません。真剣な表情で取り組み、先に玉を入れ終わると大きな声で喜びを分かち合っていました。その姿は可愛らしくもあり、勝負にこだわっている姿に本気度を感じました。子供たちは実に素直です。

体育の授業が終わり、教室に移動するために廊下に一列に並んで座り、玉の「投げ方の工夫」や「投げるのは得手不得手があるから協力することが大事である」ことを確認していました。競技も終わり、落ち着いていたので振り返りもしっかりできました。きっと、次の練習にはこの反省を活かしてくれることと思います。

本日をもって、6年生の橘田先生の「やまなし」の授業も終了しました。この4日間、校長室でたくさんの会話をさせていただきました。教材研究の大切さ、授業のあり方、教師としての思い、校長としての仕事ぶり等々です。その中で、

「これから社会の中で生きていく子供たちには自分自身を成長させるために何事にも進んで挑戦できる人になってほしいと願っている。様々な機会に『小さなけが(成功体験も含め失敗や反省)』を重ねていれば、『大きなけが』をしない子に成長するよ。」

と励ましていただいた言葉が印象に残っています。将来を生きる子供たちにとって、今は何が必要で、大切なことはなにかを考え、これからも模索して取り組んでいこうと強く思いました。橘田先生の授業は、子供たちだけでなく、職員にとっても多くを学べる貴重な機会となりました。

令和7年度学校ブログ 2025/9/9

わたしと小鳥とすずと

本日、5校時、3年生が橘田先生の特別授業を受けました。金子みすゞ作、「わたしと小鳥とすずと」の学習です。詩の連の数、音がつくり出すリズム感等を確認した後、先生から、

「この詩に出てくる『わたし』は何歳の子だと思う?」

と質問され、子供たちは予想外の質問に驚いたようですが、活発な3年生は発言していきます。

「私たちと同じぐらい?」

「もっと小さいかな?」

と反応しました。先生が身振り手振りを交え『わたし』の行動を表現したり、走る姿をイメージさせたりすると、3歳ぐらいであると考えがまとまりました。その頃には、子供たちも先生の授業に引き込まれていきました。

次は、ワークシートに詩を視写しました。先生も黒板に視写しました。

すると、子供たちから、

「99歳の人がだったら(先生の動きをしていたら)おかしいよね。」

とつぶやく声が聞こえました。子供たちは視写をしながら先生の導入の言葉を思い出したり、詩の内容に向き合ったりして考えを深めていたのです。書き終わった人から詩の中に隠れている秘密をみつけたりもしました。

授業の最後は、全員で声をそろえて暗唱にもチャレンジしました。

「え~、そんなにすぐは覚えられないよ。」

と話していましたが、全文を読んだ後、漢字を残して他の文字は消しながら読んだりするうちに覚えてしまいました。担任も板書の指し示し方を教えていただきながら一緒に音読しました。

子供たちも担任も実り多き一日となりました。

令和7年度学校ブログ 2025/9/8

愛好作業、大変お疲れ様でした

9月6日(土)、台風一過の日差しの強い中、愛好作業を実施しました。児童、保護者、職員、総勢105名が参加しての作業でした。今回も多くのご家庭が参加し、御協力をいただきました。本当にいつもありがとうございます。

校庭の草取り以外にも、校庭周りの側溝の泥すくい、サッカーゴールや低鉄棒のペンキ塗り、体育館裏やビオトープ周辺の草刈りをしていただきました。約1時間の作業でしたが、多くの人が協力することで、大変きれいになりました。

おかげさまで、10月4日(土)の運動会に向けて、子供たちが思う存分練習に打ち込めます。

令和7年度学校ブログ 2025/9/4

橘田先生の特別授業

今日から4時間、6年生が特別授業に取り組みます。講師は、我々の大先輩でもある橘田先生です。御年81歳。まだまだ現場に出て、より良い授業を実践したいと考えている大先輩です。その姿勢に頭が下がります。

授業は、国語の単元「やまなし」に取り組みます。作者は宮澤賢治です。独特の世界観をもつ奥深い物語ですが、私も授業を行う時には毎回頭を悩まされました。今日は、物語の全体像を読み取りました。明日からは場面をしぼって読解していきます。

明日、子供たちはどのように内容を深めていくのか楽しみです。

令和7年度学校ブログ 2025/9/3

セカンドブックのプレゼントに笑顔!

本日、4校時、上野原市図書館の館長さんから1年生にセカンドブックをプレゼントしていただきました。

子供たちは希望していた本が手元に届き、笑顔いっぱいになりました。

今も昔も子供たちは読み聞かせが大好きです。真剣な表情で、目を輝かせながら聞いていました。

読み聞かせが終わると、

「この本を読んでもいいの?」

と質問する子がいて、「いいですよ。」という声を合図に全員が目を通し始めました。皆、真剣な表情で集中していました。これからも多くの本に出会ってほしいと願っています。

また、この日は明治安田生命様から体育の授業や、レクリエーションで使えるマーカーを寄贈していただきました。大切に使いたいと思います。

令和7年度学校ブログ 2025/9/2

笑顔で取り組めた親子参加型授業参観!

本日、2年生と6年生で親子参加型授業参観を実施しました。6年生は調理実習、2年生は図画工作を行いました。

6年生は、「ジャーマンポテト」づくりに取り組みました。

調理過程では、子供たちが包丁でジャガイモの皮剥きにも挑戦しました。慣れない手つきで一生懸命取り組みましたが、予想以上に難しかったようで、

「皮が厚くなっちゃった。」

という声も聞こえてきました。お母さんたちも心配そうな表情で見守りながらアドバイスをしていました。子供たちはアドバイスを受けながら着実に進歩していきました。

また、タマネギを切る時も手の添え方を教えてもらうと手際よく切り分けることができました。

「包丁を少し斜めにすると切れやすいかも。」

と自分で気づくことができました。おかげでおいしいジャーマンポテトが完成しました。

日常生活の忙しい中で、家族が短時間で、手際よく、何種類もおかずを作ることを考えると、お母さん方への尊敬も増したことでしょう。

2年生は図画工作で「ワクワクカッターナイフ」という教材で工作を行いました。2年生もお母さんと一緒にできる喜びで笑顔がたくさんこぼれました。

2年生はカッターの使い方を学び、実際に使って工作しました。カッターで切るときの角度を意識しながら頑張りました。力加減を工夫して上手に切ることができました。子供たちの様子を見守るお母さん方の優しい眼差しも印象的でした。

2つの授業で共通することは「体験」です。子供たちは、勉強面、運動面、生活面、人間関係等々、様々な体験を重ねがら成長していきます。成功体験はもちろんですが、失敗体験も成長するためには大事な体験です。これからの学校生活の中でも子供たちの体験を見守り、大切にしていきます。

令和7年度学校ブログ 2025/9/1

夏休み作品展を開催!

子供たちが夏季休業中に取り組んだ自由研究、工作等を図工室に集め、夏休み作品展を開催中です。

子供たちの作品を覗いてみると、時間をかけて工夫を凝らした工作、夏休みならではの研究である蝉の抜け殻採集、7月末に実施したうどん作りで体験したことをもとに改めてうどん作りに挑戦した記録、家族で一緒に取り組んだであろう野菜スタンプの絵、パソコンを活用してまとめた自由研究等が展示してあります。休み時間になると、多くの子供たちが図工室を訪れています。また、放課後には多くのご家族の方が来場してくださっています。ありがとうございます。

普段ではできない、じっくり時間をかけて夏休みに取り組んだ内容は、創意工夫を重ね、子供たちにとっては貴重な経験となり、たくさんの気づきをもたらしたことでしょう。

令和7年度学校ブログ 2025/8/29

体育館照明がLED照明となりました

夏季休業中に工事を行い、体育館の照明をLEDに交換していただきました。暑い中、業者の方も足場を組んでの作業は大変だったと思います。

おかげさまで体育館内は以前よりも明るくなりました。今後は、学校行事だけでなく地域行事にも活用していただけると思います。また、万が一自然災害が発生した時にも対応できると思います。

来週からは本格的に授業もスタートします。また、10月4日(土)に予定している運動会に向けて取り組みが少しずつ始まります。体育館でも子供たちが元気に活動する姿が見られることと思います。

令和7年度学校ブログ 2025/8/28

シェイクアウト訓練を実施!

昨日、今日と教室は活気に満ちています。2学期の主な予定を確認しながら担任とロードマップを確認したり、夏休みの自由研究発表会をしたりしています。また、互いに夏休みの思い出を発表し合い、質問したりしている姿が見られました。各クラスとも席替えも終わり、授業もスタートしています。子供たちも笑顔いっぱいです。

本日は中休みに避難訓練を実施しました。10時35分、3校時が終わる間際に教頭から緊急放送が入ると、校舎内からは声が聞こえなくなりました。集中している雰囲気が伝わってきます。今回は校庭への避難はしませんでしたが、担任の指導下、自分の身を守る姿勢を再確認し、防災意識を高めました。

今夏も全国各地で自然災害に見舞われ、多くの方が苦労している姿をニュースで拝見しました。万一に備え、本校でも準備を重ねていきたいと思います。

令和7年度学校ブログ 2025/8/27

2学期、スタート!

校舎内に子供たちの元気な声が戻ってきました。本日より2学期がスタートします。

始業式で全員の表情を見渡しましたが、皆元気にすっきりとした表情をしていたので安心しました。中には、

「まだ少し眠いです。」

と話してくれる正直な島田っ子もいました。

2学期は、「想像力を働かせて学ぶ」ことを大切にしてほしいと言葉を贈りました。運動会、校外学習、市内音楽会、児童会役員選挙等、多くの行事がある2学期は、下級生、上級生、地域の方、施設の方と多くの人と交流する機会が多いので、相手の身になって考えて行動してほしいと伝えました。想像力は生活面だけでなく学習面でも活かしてほしいとも伝えました。

また、「戦後80年、夏休み中に平和について考えが深まりましたか?」との問いに、6年生が、

「戦争に関わる演劇を見ることがあって、絶対に戦争はしてはいけないと思った。」

と答えてくれました。8月9日に開催された大月空襲 戦争と平和展にも次のようなメッセージを島田小学校として展示しました。

4年生の考えを一部紹介すると、

「平和はみんなが幸せなこと」「安全で楽しく不安がないこと」「友達と仲良く暮らすこと」「作物がよく育つこと」

「みんなが笑顔で過ごせること」「おいしいものが食べられること」「自由に遊べる」「ありがたいこと」

等が書いてありました。今後、さらに「平和」について考えを深めたいと思います。

1年間の中で最も長い2学期です。子供たちの頑張りに期待し、さらなる成長を果たせるように職員一同、頑張りたいと思います。

令和7年度学校ブログ 2025/8/1

地域の皆さんに感謝!

7月26日(土)、学校運営協議会会長が中心となって、ピオトープの整備、剪定をしていただきました。すっかりきれいになり、2学期からの子供たちの活動もしやすくなりました。こうした地域の皆さんの協力により、学校運営は成り立っていることを改めて実感しました。本当にありがとうございました。

また、7月29日(火)には、南区いきいきサロンの皆さんが家庭科室を会場にして、『島田の郷土食 「手打ちうどん」を打って食べよう会」を開催してくださり、多くの親子が参加し、地域の地粉を使った手打ちうどんをつくり、舌鼓をうちました。

地粉は昨年11月に種をまいて、6月に収穫された地元産の小麦粉です。作ったうどんは島田地区の冠婚葬祭では欠かせないものであることも学びました。初めて作ってみた子供たちも楽しそうに取り組んでいましたが、お母さん方がおつゆの作り方をのぞき込んで見ている姿も印象的でした。今後、島田地区の各家庭に、この味が広がっていけば嬉しいです。

令和7年度学校ブログ 2025/7/18

71日間の1学期終了!

本日、1学期の終業式を迎えました。保護者の皆様には、日頃より本校の教育活動に対してご理解、ご協力をありがとうございました。学年を代表する子供たちが「1学期に頑張ったことと、夏休みに楽しみなこと」を発表してくれましたが、どの言葉からも夏休みを心待ちにしている様子が伝わってきました。

始業式の中で、子供たちに「1学期の中で自分で決めて行動できたこと」を尋ねたり、戦後80年を迎え「平和とは」について考える夏休みにしてほしいことを伝えました。また、「平和とは?」と尋ねたとき、「ご飯が安心して食べられる」ことに関わって、「いただきます」の意味について考えてもらいました。一つは「動物や植物の命をいただくこと」ですが、もう一つは「食事が目の前に届くまでに関わっている多くの方の時間をいただくこと」ですが、子供たちは2つとも答えを導き出しました。

「動物の命を食べているから。」

「野菜を食べているから。」

「農家の人が野菜を作っている時間。」

「料理を作ってくれている人の時間。」

「時間」についてすぐに答えてくれたことには驚きました。夏休みは家族の食事を食べる機会が多くなるので、しっかり「いただきます」「ごちそうさま」を伝えようと話しました。

夏休み中に安全に気をつけて過ごしてほしいことも確認しました。最後は、全員で元気よく校歌を歌い、音楽室にきれいな歌声を響かせました。

2学期も保護者の皆様にご理解、ご協力をいただきながら、職員一丸となって子供たちのために全力を尽くしたいと思います。宜しくお願い致します。

令和7年度学校ブログ 2025/7/17

林間学校の学びを3年生に紹介しました!

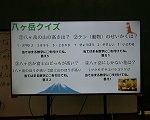

16日(水)の4,5校時に音楽室において林間学校の学びの振り返りも兼ねて、総合的な学習の時間で取り組んでいた内容を3年生に紹介しました。

4,5年生は月曜日と火曜日と2日間のうちにグループごとに活動を振り返り、それぞれにまとめました。事前に作成した資料に「まとめ」と「実際に行ってみてわかったこと」を追加して発表しました。内容は、前回中間発表に使用したPCスライド、大型パンフレット、ポスターセッション等に追加しました。

また、互いの発表に対して、質問をしたり、内容について意見を述べたりする機会もありました。発表会の姿を見ていて、「百聞は一見にしかず」。やはり、子供たちにとって実際に見たり、聞いたり、体験したりする学びがどれほど大切なのかを実感しました。4,5年生は感想発表の中で、

「3年生に知ってもらえてよかった。」

「調べていくと、より楽しいことがわかった。」

「行く前と、行ってきた後を比べると、同じところと違うところを発見できた。」

と述べていました。

発表に聞き入っていた3年生は、

「八ヶ岳のもの、動物、食べ物を知ることができた。」

「たくさん動物がいたり、花が咲いていることがわかった。動物たちに会ってみたい。」

「ソフトクリームがすぐ溶けてしまうことがわかった。」

「八ヶ岳は景色がきれいな場所だと思った。」

と意見を発表できました。来年、実際に参加してみてどのような感想を持ち帰るのか楽しみです。

令和7年度学校ブログ 2025/7/16

生活科の時間に発表会を行いました!

3校時、1,2年生が生活科の授業で互いに学習した内容を発表し合う場を設けました。国語科で学んだ内容である、1年生は「おおきな かぶ」の劇を、2年生は「あったらいいな こんなもの」で考えた内容を発表しました。

1年生は朝から張り切っていました。何度も練習している声が校長室まで届きました。

学習のゴール(目的)を「2年生に劇を発表する」とし、担任と「計画表」を共有し黒板の右側に掲示して練習に取り組みました。互いに声をかけ合い、台詞の言い方、動き方、かぶの運び方等の意見を出し合いながら練習しました。

本番は担任の「準備OK? OK、グーグル?」という問いかけに、大きな声で、

「OK、グーグル!」

と返事してから劇はスタートしました。かぶを引き抜く人数が増えていくたびに2年生の笑顔や笑い声も増していきました。

演じる1年生も練習の成果を発揮して全員が笑顔で発表を終えることができました。入学して4ヶ月。学校にも慣れ、着実に成長している姿を見ることができ、嬉しく感じました。2年生からも

「みんな頑張っていたから練習したことが伝わった。」

「かぶを元気に引っ張れてよかった。」

「かぶを抜いている場面の様子がよく伝わってきた。」

と誉められ嬉しそうでした。

2年生は、自分が考えた「あったらいいな こんなもの」を一人ずつ発表しました。「考えたわけ」「形」「色」

「つくり」等をわかりやすく説明することができました。

発表が終わると、1年生が素朴な疑問を2年生に質問しました。例えば、「ランドセルちゃん」に対して

「どうしてその色にしたんですか?」

「答えを教えてくれる他に何かできるんですか?」

「いっぱい(中身)を入れると、カバンは大きくなるんですか?」

等々です。2年生もきちんと質問に答えられたので立派でした。また、多くの考えにふれることができ、自分の考えも深まったはずです。

1年生も2年生の姿を見て、

「みんな頑張っていた。教え方が上手だった。」

「挨拶が上手だったし。詳しく話していた。」

「(聞いていて)あったらよいと思うものがたくさんあった。」

と感想を伝えました。それぞれの学年がしっかり準備を重ね、よい発表会となりました。

令和7年度学校ブログ 2025/7/14

4,5年生がたくましくなって帰ってきました! ~林間学校~

7月10日、11日に4,5年生が八ヶ岳に林間学校に出かけました。

11日の夕方、校庭にたどり着いた時はくたくたになっていたと思いますが、表情はとても晴れやかで満足した表情をしていました。子供たちの姿から林間学校は大成功だったと感じました。

八ヶ岳に到着してすぐは、「美し森ウオークラリー」に挑戦しました。

青空の下、八ヶ岳の自然を味わいながら歩き続けました。みんなでお弁当を食べたり、各ポイントで写真を撮ったりしました。

入所の集いを済ませて一休みした後は夕食をいただきました。楽しみにしていた「ナイト追跡ゲーム」は雨天のため実施できませんでしたが、その代わりに長縄チャレンジを行いました。

翌日は待ちに待った冒険ハイクを楽しみました。子供たちに「何が一番楽しかった?」と尋ねると、「ケーブルサーキット!」と答えていました。「友情のウオール」では支え合ったり、励まし合ったりしながら協力して頑張れたそうです。「ヤッホーの丘」では八ヶ岳に向かって叫びました。

旅の終わりには、ソフトクリームを味わいました。子供たちにとっては思い出とともに忘れられない味になったことでしょう。

本日、中休みに音楽室において解団式を行いました。感想発表の中で

「この2日間の学びをこれからの学校生活でいきましょう。」

という言葉がありました。きっと子供たちは今回の学びを活かして期待に応えてくれることでしょう。2学期の頑張りが楽しみです。

令和7年度学校ブログ 2025/7/11

あったらいいな こんなもの

2年生が国語科の学習で「あったらいいな こんなもの」という小単元で「話すこと聞くこと」について学びました。想像力を働かせて、身の回りの様子を振り返り自分にとってあったらよいと思うものを考え友達に伝えました。そして、相手にわかりやすく伝える方法を考えました。

2年生が考えたものは「水羽ちゃん」「ピン車」「ランドセルちゃん」「ぴんくしちゃん」です。自分自身で「できること」と「あったらいいなと思うわけ」を考えてイラストを描いてイメージを固めました。「ランドセルちゃん」は、勉強の答えを教えてくれるし、教科書を何冊入れても軽くなるそうです。

その後はペアになって質問し合い内容を深めました。「なぜそう思ったのか」「できることは何か」「形や色、大きな等」「その他に何かあるか」等を質問し合いました。互いに質問し合うことで自分の考えが整理され、明確になります。協働的に学ぶ良さの一つです。

令和7年度学校ブログ 2025/7/10

元気に出発! ~林間学校~

4,5年生が八ヶ岳に向けて出発しました。校庭に集合しましたが、どの子も元気いっぱいで良い表情をしていました。バスレクを担当する子は、全員が集合すると出発式の前にレクの準備品を配布し、取り組みは始まりました。

担当者が前に立ち出発式を始めると、昨日の結団式同様きちんとした態度で行いました。いよいよ楽しみにしていた2日間が始まります。どのような冒険が子どもたちを待ち受けているのか楽しみです。

家族の皆さん、忙しい時間帯に子供たちを送ってくださり、ありがとうございました。

令和7年度学校ブログ 2025/7/9

いよいよ本番 林間学校結団式!

中休みに音楽室において、林間学校結団式を実施しました。本番が明日に迫り、子供たちの表情も嬉しそうです。しかし、結団式が始まると、表情も引き締まりました。

話を聞く姿勢も普段通りです。真剣な眼差しで話を聞いていました。担任から、

「校長先生、教頭先生が教室に入ってきたとき、挨拶ができた人はいるかな?」

と質問されると、数人の子が挙手しましたが、子供たちは少し困りました。

「いつも学校でできることを学校以外の場所でもできるように頑張りましょう。」

と励まされました。

私からはこれまでの準備期間、しっかり準備が進められたことを誉めました。学校生活の中でみんなで確認した約束を実行できたこと、八ヶ岳の活動を楽しむに事前学習にしっかり取り組んだこと等です。また、明日からの2日間ではいつもの学校生活以上に「友達と支え合うこと」が必要になるので頑張ってほしいことを伝えました。例えば、「冒険ハイクで困っている友達がいたらどのような行動をとるのか?」等です。子供たちの土産話を楽しみにしたいと思います。

令和7年度学校ブログ 2025/7/7 その②

待ちわびた体験入学生!

3年生に体験入学生がきました。終業式の日まで一緒に学校生活を過ごします。お互いに1年ぶりの再会ですが、迎える3年生も「早く〇〇君と一緒にサッカーやりたいな。」と、ずっと心待ちにしていました。

朝、校長室からオンラインであいさつが終わると、早速男の子2名が校長室まで迎えに来てくれました。「久しぶり!」と話しながら、満面の笑みでした。少し緊張していた体験入学生も、その一言で笑顔になりました。

今日は七夕です。給食のメニューも七夕給食でした。1年ぶりの再会を果たすには、なによりの日です。子供たちの願いが叶った一日となりました。

令和7年度学校ブログ 2025/7/7

令和の鑑賞学習!

2校時、5,6年生が音楽の授業で鑑賞を行いました。鑑賞の授業ですが、室内には一切音楽は流れていません。

本時の鑑賞する曲とめあてを確認した後、「では、始めてください。」と指示が出ると、子供たちは慣れた手つきで机の中からイヤホンを取り出し、タブレットに差し込みました。各々が楽曲を聞き、感じたことをワークシートに感想を書き込んでいきます。鑑賞の授業ですが、教室内はシーンと静まりかえったままです。子供たちは曲に意識を集中して真剣な表情で聞いています。また、どの子も鉛筆をよく動かし感想を書き込んでいきます。

タブレットで聞く良い点は、自分が気に入った部分を何度も繰り返し聞いて確認できることです。まだタブレットがない時代にはスピーカーから流れる曲を全員で聞きました。一人一人の感性は違うので好きな部分や捉える部分も違います。「先生、今のところをもう一回聞かせて!」と言われたことを思い出しました。

各自の鑑賞が一区切りすると、今度は意見や感想の交流が始まりました。すっと席を立ち上がり互いの意見を交換しました。交換してなるほどと思う部分があると、自身のワークシートにメモもしました。交流してる子もいれば、まだまだ一人でじっくり聞いている子もいました。

学校では「主体的・対話的で深い学び」を実現するために、ICT機器を活用しながら「個別最適な学び」と「協働的な学び」に取り組んでいます。今日の5,6年生の姿は、その学びを実現しています。子供たちにとってもチャレンジですが、職員にとってもチャレンジを繰り返す毎日です。

令和7年度学校ブログ 2025/7/4

日傘デビュー!

今の時期は男女問わず日傘をさして光景を目にする機会が増えました。今朝、初めて日傘をさして子どもたちを迎えに行きました。想像していた以上に快適でした。日傘をさす、ささない条件を比較すると、その違いに驚きました。

さて、太陽の日差しを遮りながら、改めて熱中症予防について考えました。重症化を防ぐためには、次の5つが有効だそうです。

1. こまめな水分補給

喉が渇く前に水分を摂ることが最も重要である。汗によって失われる水分と塩分を補給するため、水やお茶だけでなく、スポーツドリンクや経口補水液なども活用する。

2. 塩分補給

水分だけでなく、汗と共に失われる塩分も補給する必要がある。朝に味噌汁を飲む、塩飴や梅干しなども効果的である。ただし、塩分の摂りすぎにも注意し、バランスよく補給する。

3. 涼しい環境で過ごす

日中の暑い時間帯は、できるだけエアコンの効いた室内や、風通しの良い日陰で過ごす。外出する場合は、帽子や日傘を活用し、直射日光を避ける工夫が必要である。

4. 適切な服装

吸湿性や速乾性に優れた素材の衣服を選び、体温の上昇を抑える。風通しの良い服装がおすすめで、黒っぽい服は熱を吸収しやすいため、白っぽい服や淡い色の服を選ぶと良い。

5. 体調管理と休息

十分な睡眠をとり、規則正しい生活を送ることで、熱中症になりにくい体を作ることが大切。疲労が蓄積していると熱中症のリスクが高まるため、無理のない範囲で活動し、適度な休息をとるように心がける。体調に異変を感じた場合は、無理をせず医療機関を受診することも重要。

もうすぐ夏休みを迎えます。子どもたちとも夏休みを健康に過ごすために熱中症対策を再確認します。

令和7年度学校ブログ 2025/7/2

なかよしの日 第3弾

ロングの時間に「なかよしの日」を実施しました。今日は「風船リレー」を行いました。内容は今回も児童会役員の児童が相談して決めました。相談する中で、

「みんなが協力してできるゲームがいいね。」

等と話していたようで、この種目に決めたようです。

当日の運営も上手になりました。司会進行、競技内容及びルール説明等です。同時に、縦割り班のリーダーを務める6年生、5年生のリーダーも指示の出し方や列の並ばせ方、低学年への説明も上手になりました。成長した姿は、きっと秋季大運動会でも披露できると思います。

ゲームの様子を見ていると、仲間からも「がんばれ!」という応援する声が聞こえてきます。その声が聞こえると子どもたちは笑顔になります。応援が力を与えているからでしょう。特に、担任している子や、担当する縦割り班を応援する職員の応援は熱いです。愛情があふれています。

令和7年度学校ブログ 2025/7/1

図書館での読み聞かせ

今日は市立図書館から2名の方が来校し、1,2年生に読み聞かせをしてくださいました。今年度になって3回目の取り組みになります。子どもたちも毎回楽しみにしています。

紹介した図書は「まほうのでんしレンジ」と、大型絵本「どうぶつ しんたいそくてい」です。「まほうのでんしレンジ」では歌を交えて読み聞かせる場面があり、オムライス、ラーメンと食品が登場するたびに職員の方と同じように子どもたちも身振り手振りを交えながら歌い、内容に入り込んでいきました。

「腹ぺこ りんりん!」から「食べたいな チン!」という流れで歌いました。ビックリパフェが登場したときには、「わー!」という歓声も起きました。

読み聞かせが始まる前には、図書の返却を行います。1年生が借りた本を座って読んでいると友達が集まり一冊の本をのぞき込んでいました。ふいに、

「ねえ、うっかりって何?」

という声が聞こえました。その声に反応する声は上がりませんでしたが、読書を通して友達と関わりながら、読み聞かせを聞きながら、国語科で授業を学びながら子どもたちは言葉を習得していくことを感じました。

令和7年度学校ブログ 2025/6/30

子どもたちのありのままを受け止める

5年教室の壁に子どもたちが考えた学年目標が掲示してあります。自分たちの生活を振り返ってキーワードを書き出し、内容を全員で考えたそうです。そして、その内容に関わるイラストを一人一人が描いて目標の周りに貼りました。まさに、「自分(たち)で決めて行動する」を実践しています。

その他にも次のコーナーが目に止まりました。

「いっぱい 失敗コーナー」です。私たちが生活を送る上で「失敗」はつきものです。人生百年時代と言われる中で失敗しないまま終えることは不可能でしょう。例え失敗したとしても繰り返さないように気をつければよいのです。5年生は自分自身や身の回りで起きた失敗、反省を次に活かそうと取り組みを始めました。

6月27日(金)、上野原市文化ホールにおいて「北都留地域教育推進連絡協議会 教育講演会」の中で、『子どもの「自己肯定感」をどう高めていくか』というテーマで講演会を聞きました。講師の

「子どもたちのありのままを受け入れ、結果ではなくプロセスを誉めることで自己肯定感は向上します。周りの人に「認められる」感覚が心を育成していくのです。」

という言葉が印象に残りました。結果を残すことで周りの評価を得るすることも大事なことですが、これから心身ともに成長を続ける子どもたちにとって、近くにいる大人が十分にプロセスを誉めてあげたいものです。島田小学校は「失敗」を大切にできる学校にしたいです。

令和7年度学校ブログ 2025/6/27

夏休みが目前まで迫っています!

「校長先生見て、1年生の朝顔が咲いたよ。」

今朝、2年生が嬉しそうな表情で教えてくれました。見ると、紫の花が咲いていました。2年生のプチトマトも順調に育っています。2年生も毎朝大きさや色を確認して収穫できることを楽しみにしています。

1年教室の前には、生活科で飼育を始めたクワガタ、カブトムシ、ダンゴムシのカゴが並んでいます。活発に動く虫たちが夏の到来を感じさせます。

1学期もあと15日間です。しっかりまとめをして、子どもたちが楽しみにしている夏休みを迎えたいです。

令和7年度学校ブログ 2025/6/26

9/196 世界一安全な水

「日本の水は本当に安全なんですよ。だから、たくさん飲んでくださいね。」

午前中、4年生が浄水場の見学に行き、説明してくださった方が伝えてくれた言葉です。世界の国と地域で日本と同じような仕組みで、蛇口からでる水が安心して飲めるのは9カ国だそうです。子どもたちからも、「え~!」という感嘆の声とともに、

「アメリカやカナダも飲めないの?」

という言葉が漏れたほどです。

また、「もし送水ポンプが切れたら真上に90mも高くあがるぐらいの力で水を送っています。」

という事実にも驚きました。

施設見学をしながら、令和6年度に上野原浄水場で扱った水の量(160万㎥)、棡原にある取水口から水を取り入れ、浄水場設備で水がきれいになるまでの仕組み、水をきれいにするために投入する薬剤を使った実験、川の汚れをチェックする方法の一つとして金魚を扱っていることも学びました。

金魚がなぜいるのか問われると、

「かわいいから?」

「死んでしまったら、川が汚れたってこと?」

と反応した4年生です。 見学の最後には事前に準備していた多くの質問をして学びを深めました。

毎日当たり前に使っている水に多くの知恵と工夫が注がれて自分たちの手元に届くことを知ることができました。

令和7年度学校ブログ 2025/6/25

不審者対応避難訓練を実施しました。

「廊下から犯人(役)の声が聞こえてきて声を出さないようにした。」

「緊張したし、少し怖かった。」

「訓練とわかっていたけど、やってるときドキドキした。」

「5,6年生の教室前スペースで犯人と先生たちのやりとりする声が聞こえてきて、静かにすることが大切だと思った。」

訓練が終了し、音楽室で全校が集まって振り返りをした時、子どもたちが警察の方に伝えた感想です。

子どもたちは警察の方が驚くほど、担任の話をしっかり聞き教室内で静かに対応できました。私は実際に刺股をもって犯人と対峙していたのですが、2階の教室から子どもたちの声は聞こえてきませんでした。犯人が侵入して駆けつけた警察官が取り抑えるまで約6分間の出来事でしたが、時間の経過が遅く長く感じました。

子どもたちが帰宅した後、職員も警察の方を交えて振り返りを行いました。

「非常事態を感じたら迷わず警察に連絡してください。」

「現場において、どのように情報共有を図るのかが課題です。」

「刺股は犯人を取り抑える道具ではなく、距離を確保するための道具だと考えてください。」

等々の助言を頂きました。訓練とはいえ犯人役の警察官の方と対峙すると非常に緊張しました。相手が本気で向かってきたらと想像すると恐ろしくなりました。それでも子どもたち、職員の安全を守るためには大変貴重な体験をすることができました。昨日、メールにおいて連絡させていただきましたが、ご家庭でも万が一事件が起きた場合にはどうすればよいのか話し合ってください。

令和7年度学校ブログ 2025/6/24

1年生、激論!

2校時、1年生の算数の授業を参観しました。内容は、「黄色の折り紙と緑の折り紙はどちらが多い?」について考える授業でした。めあては、「何枚多いか考えよう」です。みんなで引き算の式の意味を考えました。

子どもたちはこれまで学んできた知識をフル活用して問題に挑みます。

「3枚多いと5になっちゃう。」

「8枚から3枚とると5になる!」

「残りは5枚だから・・・。」

「緑の紙を3枚足すと、緑も8枚になるから・・・。」

1年生なので獲得している言葉(語彙)も少ないので、自分の考えをわかりやすく友達に伝えようとしますが、思うように伝わりません。それでも一人一人の考えに耳を傾け、全員が、「その考えとは違う。」「私の考えと同じ。」等と反応していきます。教室内には、「あー、わかった。」と言っては挙手をする姿が途切れませんでした。

担任も教室の様々な場所に立ちながら子どもたちの声に耳を傾け、声に反応していきます。時には、子どもたちに寄り添い考えを引き出そうとします。

このように子どもたちが安心して発言ができるのは、友達が自分の言葉を受け止めてくれるという安心感があるからです。島田小学校の各教室では発達段階に応じて様子は違いますが、子どもたちが安心して発言している姿が見られます。子どもたちの頑張りと、職員の頑張りに拍手を送りたいです。

令和7年度学校ブログ 2025/6/23

マイゴール決定!

中休みに児童会役員の子どもたちが、協力しながら児童玄関の掲示板に掲示をしていました。全校児童一人一人が考えた「マイゴール」です。

児童総会でも確認した令和7年度児童会テーマ「思いやりの花を咲かそう」を実現するための取り組みの一つです。明るく元気いっぱいの島田小学校をめざして、自分を見つめ直し思いやりの行動を増やすための取り組みです。「どんな自分になりたいか」を想像して内容を書きました。言葉に目を向けると、

1,2年生・・・「仲良く遊ぶ」「人が喜ぶことをする」「いろいろな学年に優しくする」

3,4年生・・・「ごめんなさい、ありがとうを毎日言う」「人の目を見てあいさつする」「周りをみて行動する」

5,6年生・・・「低学年と中学年の手本になる」「相手の気持ちを考えて行動する」「勇気を出して普段話しかけな

い人にも話しかける」「自分から笑顔であいさつする」

等の言葉に出会いました。高学年では周りを見て下級生のために行動しようとする内容が多く、低学年では自分が頑張りたいことを書いています。島田小学校に多くの思いやりの花が咲くことを願っています。

令和7年度学校ブログ 2025/6/18

梅雨とは思えない暑さ

高気圧の影響で、昨日県内7カ所にある観測地点で猛暑日を記録しました。甲府市では38.2℃となり全国で一番の暑さだったようです。

本校でも、昨日、今日とWBGTの数値をみながら校庭、体育館での体育の授業や、遊ぶことを制限しました。子どもたちにとっては友達と思い切り体を動かして遊べないのは寂しいですが、我慢をしてもらいました。

暑さに体が慣れていないこの時期に一番危険を感じます。子どもたちの健康・安全を守れるように判断していきたいと思います。皆さんもご自愛ください。

令和7年度学校ブログ 2025/6/17

「人権」は難しいけれど、考えを深めました! ~人権集会より~

人権擁護委員の皆さんをお迎えして、音楽室において2校時に1~3年生、3校時に4~6年生が人権教室を行いました。「人権」という言葉はよく聞きますが、学年の発達段階に応じて考えを深めることができました。

1~3年生は、「むしむし村の仲間たち」というビデオを見た後、「感じたこと」や、登場人物の気持ちの変化を通して、「誰にでも得手不得手はある。相手の気持ちになって考えることが大切である」ことを学びました。

感想発表では、

「最後、みんなが仲良くなってよかった。」

「みんなが思いやって、お互いの気持ちを聞くことができた。」

「かまじろうが変わって優しくなった。」

等の意見が発表されました。

最後は、人権キャラクターである「まもる君」と「あゆみちゃん」のストラップや、ノートをいただくと子どもたちは大喜びでした。お礼をした後退出する時は、委員の皆さんとハイタッチをしてお別れしました。

高学年は「名前・・・それは燃える命」というビデオを見て、一人一人が感想をワークシートに書いた後、縦割り班ごとに意見交換しました。上級生が中心となって話し合いを進め、一人一人が自分で感じたことを伝え合いました。話し合いには擁護委員の方にも参加していただきました。

班の意見を代表が発表すると、

「自分の名前の大切さや、大事なことがよくわかった。」

「親がつけてくれた名前を大切にしたい。」

「名前は個性のひとつ。これからも大切にしていきたい。」

「相手の気持ちを考えて、相手が嫌がる呼び方はしない。」

等の意見が発表され、考えを深めることができました。

島田小学校の子どもたちは、普段からお互いを尊重し合いながら生活している姿をよく見かけます。「相手を思いやる気持ち」をこれからも大切に育ててほしいです。

令和7年度学校ブログ 2025/6/16

教育実習、最終日

3週間にわたる教育実習が、本日最終日となります。実習生にとっては、あっという間の3週間だったにちがいありません。実習生を迎え入れることは、私たち職員にとっても大きな刺激になることは以前もお伝えしました。もちろん、子どもたちにとっても貴重な機会となりました。互いの様子を見ていると、すっかり距離も縮まり良い関係性がみてとれます。

毎日記入する実習日誌の中には、

「授業における発問の大切さを実感した。問いが曖昧であると児童が質問の意図を正確に捉えづらいので、より具 体的でわかりやすい言葉を選ぶ力を高めたい。」

「明確な流れを思い描いていたが、実際には予想と異なる反応や展開となり、授業は『生もの』であり、その場で子どもの様子に応じた柔軟な対応力が求められることを実感した。」

等々、素直な気持ちがつづられていました。しかし、終日経営が終わった日には、

「1日を共に過ごすと、子どもたちが成長する小さな瞬間がいくつもあり、自分の声かけや授業の工夫が学びにつながっていると感じられる場面があり、嬉しく思った。」

と成長を感じさせる内容を書いていました。これらの内容は教師としてのやりがいや、大切な心構えと言えます。

この3週間は、子どもたちにとっても実習生にとっても職員にとっても貴重な日々となりました。3年生は3時間目にお別れ会をしたようですが、涙涙のお別れ会になったようです。

令和7年度学校ブログ 2025/6/13

林間学校に向けて! 「八ヶ岳のひみつ報告会をしよう」

今年度の林間学校は、7月10日、11日に計画しています。本校は4,5年生が参加し、2日間の活動を行います。5年生は昨年経験しているので、4年生にとっては心強い存在です。

取り組みは、5月9日(金)からスタートしました。5年生に昨年の様子や八ヶ岳はどんなところか話してもらった後、学習ゴールを「林間学校がもっと楽しくなるように、八ヶ岳の秘密を探り、( )で3年生に伝えよう」と設定し、学習班ごとに計画を立てて調べ学習をしました。テーマも班によって様々で、「自然」「景色」「生き物」「花」「山」「食べ物」「高原野菜」「ウイスキー」等がありました。

6月9日(月)には、調べた内容を発表しました。学習テーマにある( )の中に入るであろう「ポスター」「パンフレット」「大型パンフレット」「グーグルスライド機能」「キャンバスライド機能」等の方法を用いて資料をまとめ発表しました。内容は4分間以内で発表し、多くの班がクイズを取り入れて内容の振り返りました。相手を意識した内容はわかりやすく、参考資料も紹介できました。どの班も協力して発表でき立派でした。発表が終わり担任から

「3年生に伝えるために他に工夫できることはあるかな?」

という問いに、

「実際に見てきたことをもとに、内容をもっと詳しくしたい。」

「体験してきたことを付け足して内容をまとめたい。」

と答え、4,5年生の参加意欲はもっと高まりました。八ヶ岳の自然の中で、どのような体験をすることができるのか楽しみです。

令和7年度学校ブログ 2025/6/12

スポーツテスト終了!

本日、5,6年生が実施したシャトルランを最後に、スポーツテストが終了しました。ご家庭での体調管理等、大変ありがとうございました。

運動面において、小学生の段階は「ゴールデンエイジ」や「プレゴールデンエイジ」と呼ばれる重要な期間です。特定の競技に特化するよりも、多様な動きを経験し、体の使い方を学ぶことが大切と言われています。調整力と呼ばれる「リズム能力」「バランス能力」をはじめ、

走る: スピード、持久力、方向転換。

跳ぶ: 跳躍力(高さ、距離)。

投げる: 投球フォーム、距離、コントロール。

捕る: ボールなどを確実に捕らえる能力。

蹴る: ボールを蹴る技術(正確さ、強さ)。

支える・ぶら下がる: 体重を支える筋力、体幹の安定性。

等の「感覚づくり」も大切です。

特に、遊びを通して身につけられることは多く、最も効果的で自然な方法です。

鬼ごっこ: 走る、止まる、方向転換、判断力、反応能力。

だるまさんが転んだ: バランス、静止、反応。

縄跳び: リズム能力、跳躍力、全身運動、持久力、調整力。

ボール遊び:ドッジボール、サッカー、バスケットボール、キャッチボールなど

ブランコ: バランス、タイミング、体幹。

うんてい: 握力、腕の力、体幹、ぶら下がり。

すべり台: 空間認知、身体の使い方の調整。

公園での自由遊び: 木登り、砂山を駆け上がる、落ち葉の上を走るなど、自然の中での多様な動き。

等々です。

本校の児童は、休み時間になると校庭で遊んでいる子が多くいます。友達と関わり遊ぶ中で、様々な体験を重ね運動感覚を高めてほしいです。

令和7年度学校ブログ 2025/6/11

誰かのために頑張ることがより成長につながる!

ロングの時間に全校集会を行い、子どもたちにクイズを出題しました。問題は、「この数字に関わる人は誰でしょうか?」というものです。

「2471」「444」「89」「6月3日」「3」

答えは、ミスタープロ野球長嶋茂雄さんになります。子どもたちは「3」で気づき答えていましたが、最初はわからなかったようです。やはり世代が違います。職員の方が先に答えがわかりました。

長嶋さんの「ファンの皆さんのために一生懸命プレイする」という考え方を大切にしていたことを伝え、「自分のために努力も必要だけど、周りの人のために頑張るとより成長につながる」ことを伝えました。次に、

「学校で、みんなのために頑張っている人はだれ?」

と問うと、

「お父さん、お母さん」「おじいちゃん、おばあちゃん」「先生」

と答え、「他には?」という問いに4年生が「児童会の人たち」と答えました。「児童会、特に、6年生がみんなのために頑張っていること」を再確認しました。だから、6年生はすごいんだよ、と。最後に、

「みんなは誰かのために頑張ってることはありますか?」

と問うと、1年生がすぐに手を挙げ、

「家で料理を手伝うことがある」「風呂掃除をすることがある」

と教えてくれました。また、4年生からは、

「友達が迷っていたらゆずったりする」「授業中に困っていたらアドバイスする」

という心優しい言葉を聞くことができました。これからも「自分のために努力すること」「周りの友達のために頑張ることができる力」を伸ばしてほしいです。

令和7年度学校ブログ 2025/6/10

間違えを大切に!

2校時、教育実習生が研究授業を行いました。職員もできる限り参観しました。これだけ大勢の視線を浴びると、子どもたちも実習生も緊張したと思いますが、いつも通りの一生懸命取り組む姿を見ることができました。

今日の内容は、402-175の計算をどのように解くかを考えました。初めて引かれる数の十の位が0になる問題に挑戦しました。子どもたちにとって初めて挑戦する問題は、正解がきちんと求められるかどうか不安を感じるものです。前回までの授業内容を活かして解くこともできれば、迷うこともあります。しかし、3年生は全員が自分の答えを求められました。その後、ペアで説明し合ったり、学級全体で確認し合ったりしました。答えを間違えてしまった場合は、友達や教師の説明を聞いて修正できれば良いのです。自ら挑戦し、間違えを大切にできるたくましい子どもたちに成長してほしいです。

また、3年教室には自分の意見を受け止めてくれる安心感があるので、どの子も発言、説明することができています。授業づくりと学級づくりの両方が大切であると言われていますが、3年生は順調に成長しています。

職員にとっても実習生の授業参観は自分の授業を振り返る大切な機会です。実習生の一生懸命取り組む姿を見ることが初心を思い出すことにつながるからです。島田小学校は有意義な時間を過ごしています。

令和7年度学校ブログ 2025/6/6

5年生が田植え体験をしました!

今日も主役は5年生です。午後から沢松地区にある講師の方の田んぼで田植え体験を行いました。5年生の田植え経験者は2名、初体験の児童が10名いました。田んぼへ向かうバスの中から、5年生の気持ちも高まっていました。田んぼに到着すると、講師と栄養教諭の先生が出迎えてくれました。今日の流れや「田の神様」と「稲の神様」の話を聞き、体験はスタートしました。

まず、トラクターで行う代かきの様子や、田植機による田植えの様子を見せていただきました。子どもたちからは、「おー。」という歓声があがりました。次に、苗を等間隔に植えられるように、結び目をつけたロープの活用方法を教えていただいたり、靴下の上から輪ゴムをかけて、泥の中で滑りにくくなるように準備をし、いよいよ田んぼに入りました。

「なんかヌルヌルする。」

「水が気持ちいい。」

「足が抜けない!」

という声が聞こえてきました。足を取られて滑りそうになり、バランスをとっている子もいました。

回数を重ねるたびに手つきも上手になり、稲を植えることができました。手元に稲がなくなると、互いに声をかけ合い、

「稲をとって!」

と叫び、手渡しで手元に届けます。自然とコミュニケーションも生まれ、にぎやかな田植えとなりました。

帰りのバスに乗るまでに、5年生に感想をたずねると、

「楽しかった。泥がヌルヌルして気持ちよかったし、田んぼに入るときやっちゃいけないことをしているようで

ちょっとドキドキした。」

と教えてくれました。次の活動は、「稲刈り」になります。どのような米が収穫できるのか楽しみです。

令和7年度学校ブログ 2025/6/5

笑顔で取り組めた保護者参加型授業参観!

本日、6校時に5年生と、保護者の皆さんがダンス教室を行いました。ベリーダンス教室を主宰されている講師に来校していただき、体育館で体験しました。

テーマは、「心と体と魂をつなげて楽しむ」です。

「感じていることを体で表現することと、個性を引き出せるように頑張りしょう。」

と講師に励まされながら楽しみました。

始まってすぐは表情が固かった5年生親子ですが、時間の経過とともに講師の語りにも引き込まれ、どんどん笑顔になっていきました。

ストレッチをした後に肩をたたき合ったり、「気を送り合うゲーム」をしたりして心をほぐしました。次に、全員が円になって手をつなぎ互いに声をかけ合ってほどいてみたり、音楽に合わせて動きを速くしたり、遅くしたり動いたりもしました。ゲームをはさんだ後、最後はペアを作って同じ動きをし合ったり、親子で真似し合ったりしました。講師の

「普段と違うママの意外な一面が見られたかな?」

という言葉に子どもたちも笑顔になりました。ダンス教室が終わった後には、心地よい疲れとともに体育館には笑顔が広がっていました。

令和7年度学校ブログ 2025/6/4

今日は虫歯の日!

6月4日は「虫歯の日」とし、健康な歯について考える機会となりました。保健室前の掲示板にも養護教諭が掲示をしました。本日、スクリレにて明日実施する歯科検診についてもお知らせしました。

今日の給食メニューは「カミカミ給食」となり、玄米ご飯、牛乳、カツオのスタミナ焼き、凍り豆腐のふくめ煮、白菜の味噌汁でした。1~3年生の教室をのぞきましたが、普段より少し固めの食材を子どもたちもよく噛んで食べていました。歯を健康に保つためにはどうすれば良いか考える機会にしてほしいです。

令和7年度学校ブログ 2025/6/2

水泳学習スタート!

6月になり、1学期も折り返しを迎えました。

今日から水泳学習が始まり、5,6年生が初泳ぎを楽しみました。今年も上野原スポーツプラザ市民プールに出向き、コーチの皆さんに指導していただきます。

今日は、準備運動から始まり、けのび、バタ足、ビート板を使ったバタ足や腕の動かし方、クロールの呼吸方法を学びました。子どもたちはコーチの指導をしっかり聞き、練習に取り組みました。水中なので自分のイメージ通りに体を動かすことは大変ですが、皆笑顔で取り組むことができました。

今後、1~4年生も順次入水していきます。学年ごとに学ぶ内容は違いますが、水泳学習に楽しく取り組んでほしいです。

令和7年度学校ブログ 2025/5/30

ことぶき勧学院の皆さんに掃除していただきました

本日、午前中にことぶき勧学院の皆さんに体育館を掃除していただきました。普段、子どもたちだけでは目の行き届かない場所を丁寧にしていただきました。玄関、舞台の上、窓や窓のサッシ、2階の窓等の場所です。掃除後、体育館に入ると、体育館の中がいつもより明るく感じました。

生徒さんの中には、島田地区にお住まいの方もいて、感想発表の中で

「母校を皆さんにきれいにしていただいて嬉しいです。」

と述べていました。子どもたちも月曜日から気持ちよく学習ができそうです。作業中でしたが、体育を終えた3,4年生が「ありがとうございます。」と声をかけたようで、そのことも嬉しかったと話してくださった方もいました。

令和7年度学校ブログ 2025/5/29

授業参観・引き渡し訓練お疲れ様でした

今年初めての授業参観を行いました。

1年生は大忙しで、給食試食会、GIGA開き、授業参観を行いました。忙しかったと思いますが、1年生の表情は明るくお母さん達が来てくれた嬉しさで笑顔がいっぱいでした。試食会では給食の味を親子で確かめながら食べました。「おいしいね。」という声も聞こえてきました。授業参観では教室で入学して取り組んだ中で一番楽しかった「爆弾ゲーム」を親子で楽しみました。

2年生は図工で作った衣装の発表会と踊りの披露をしました。3年生は国語で物語の読み取りを、4年生は割り算の筆算、5年生は説明文の内容を読み取るためにcanvaを利用して課題設定をしました。6年生は室町幕府の文化について一人一人が調べ、内容を発表し合いました。

どの学年にも笑顔あり、緊張した表情ありと様々な表情に出会うことができましたが、一生懸命学びにむかっている姿はどの学年も同じでした。高学年ではタブレットを活用したり、自席を離れて相談し合う姿も見られ、学校での日常生活の一端をお見せできたと思います。

保護者の皆様には、日頃より本校の教育活動に対してご理解とご協力をいただいていますが、今後とも宜しくお願い致します。

令和7年度学校ブログ 2025/5/28

1年生もGIGA開き!

1年生もタブレットの持ち帰りを見据えて、使い方を学んでいます。ひらがなの学習と並行して取り組みを進めていくのは、やはり時代でしょうか? 10年前には考えられない学校での光景です。このような取り組みができるのも、毎週月曜日に来校して指導してくださる上野原市ICT支援員の方の存在が欠かせません。

5月12日にパスワードの入力方法、19日にミライシードへのパスワードの入力方法を学びました。26日にはクラスルームへの入室方法を体験して学び、Formによるアンケートにも答えることができました。

大型モニターに提示された内容に従って、子どもたちはどんどん作業を進めていきます。わからないことがあると、

「先生、わかりません。」

ときちんと伝えることができました。これも大切な行動の一つです。

明日の授業参観で家族の方と改めてGIGA開きを実施し、今後は、授業中にミライシードのオクリンク機能を学んだり、ドリルパークで練習問題を解いたりします。そして、6月からの持ち帰りに備えます。すでに、2年生以上は次の日の予定、宿題、持ち物等の確認は各担任から送信された内容をタブレットで確認しています。1年生の活動が同じようになる日も近いです。タブレットを文房具の一つとして扱いつつある島田小学校の子どもたちはすごいです。

令和7年度学校ブログ 2025/5/27

学校林活動!

本校の学校林において、3,4年生が講義、ブランコ体験、ネイチャーゲームに取り組み、5年生が間伐に挑戦しました。

3,4年生の活動には都留文科大学から講師をお迎えして講義を受けました。子どもたちは興味津々に話を聞き、五感を使って学ぶことができました。講義では、ウサギとムササビの糞の違いを見比べたり、鹿が食べた葉を見せながら骨格を説明したりしてくださいました。

また、設置されているブランコに乗る時は、恐る恐る体をあずけて乗っている子や、大声で叫びながら乗ったり、足を大きく振ってスピードを増して乗ったりする姿が見られました。

5年生はのこぎりを使って間伐材の根元に切り込みを入れ、直径約20cmの木を切り倒しました。図工でのこぎりを使った勉強する機会はありますが、生の木は思うように切れず苦戦した子もいました。しかし、全員の力を合わせて切れ込みを入れ、最後はくくりつけたロープを全員で引っ張り倒しました。倒し終わると大きな歓声が山中に響きました。学校に帰る途中で、

「間伐が楽しかった。また、やってみたい。」

と話してくれた子がいます。一つ一つの体験が子どもたちに様々なことを考える機会になっています。講師の先生も「島田小学校の子どもたちの様子を見ていると、体験が生活の中で活きている。」

と子どもたちの姿を誉めてくださいました。

令和7年度学校ブログ 2025/5/26

教育実習スタート!

島田小学校では、本日から教育実習がスタートしました。実習生は本校の卒業生で、子どもたちの先輩です。これから3週間3年生と一緒に過ごす中で授業づくり、学級指導、給食指導、児童への言葉がけ等々、多くのことを学ぶことになります。

子どもたちも楽しみにしていたようで、

「先生、中休みに一緒に遊ぼう。」

と声をかけて誘っている姿を見かけました。実習生にとっても、子どもたちにとっても、職員にとっても実りの多き3週間になることを願っています。

令和7年度学校ブログ 2025/5/23

1,2年生が遠足に行ってきました!

「僕には違う学校に結婚相手がいるんだ。名前を教えてあげようか?」

目的地に向かうバスの中で、1年生に問いかけられながらスタートした遠足。天気を心配しましたが、予定通り桂川ウエルネスパークに出かけました。バスの中では、初めて遠足に参加する1年生も気持ちが高まっていたようです。

ウエルネスパークに到着すると、「ウオークラリー」と「遊具遊び」をしました。ウオークラリーでは2年生が中心となって3つのグループに分かれてコースを回りました。互いに声をかけ合い相談しながら答えを考え、ワークシートに記入していきました。遊具遊びではたくさん汗をかきながら走り回りました。滑り台を滑ってはまた駆け上がり飽きずに楽しみました。まさに、子どもは遊びの天才です。

一区切りつくと、楽しみにしていたお弁当とおやつの時間です。10時30分頃には、

「お腹がすいた。もう食べたい。」

と話していた子もいたので、味も格別だったと思います。今日は誕生日の友達がいたので水筒で乾杯した後、おいしくいただきました。ご家族の皆さん、いつも準備をありがとうございます。

令和7年度学校ブログ 2025/5/22

3年生が市内巡りに出発!

社会科学習の一環として、3年生が1日かけて市内巡りに出かけました。目的は「自分たちが住んでいる上野原市に存在する地区と、その様子を学ぶ」「公共の施設の働きを学ぶ」です。目的地は「八ツ沢発電所」「市役所・文化ホール」「市立図書館」「ふるさと長寿館」「談合坂サービスエリア」「大野貯水池」の順に回りました。

出発式では、

「五感の中で、特に目(見る力)を使って見学してきてください。」

と送り出しました。3年生も良い笑顔で返事をしました。

はじめの会が終わると、2年生は児童玄関で、1年生は教室から、

「行ってらっしゃい!」

「気をつけて、行ってきてね。」

と声をかけていました。その声に気づくと、5年生も教室の窓からのぞき込みながら、

「行ってらっしゃい。」

と見送っていました。このアットホーム感は、島田小学校の自慢できるところです。

市役所ではたまじまるの登場に大喜びしたり、市長室に入らせていただき、市長さんの椅子に座りながら一緒に写真も撮らせていただいたりしました。

いつも元気な3年生も学校に帰ってくると、さすがに疲れていましたが、多くの学びを得たようです。今後は見学して学んだ内容を活かして、改めて上野原市の様子について確認します。どのような気づきがあるのか楽しみです。

令和7年度学校ブログ 2025/5/21

スポーツテストを実施!

1~3校時に全校でスポーツテストを実施しました。体育館では「上体起こし」「長座体前屈」「反復横跳び」「立ち幅跳び」、校庭では「50m走」「ソフトボール投げ」を計測しました。

縦割り班ごとに行動し、6年生の指示のもと各場所に移動して記録を計測しました。初めて取り組んだ1年生は大変でしたが、反復横跳びの様子を見ていると、6年生と向かい合って手をつなぎながら足を運ぶリズムを体験した後で挑戦しました。

ソフトボール投げはどの子も苦戦していたように感じます。「投げる」という動作は普段の生活の中ではなかなかない動きなので個人差が出やすいものです。右投げの児童が右足を出しながら投げたり、ステップを踏んでも投げるタイミングが合わなかったりしていました。小さい頃から様々な感覚を身につけることは大切です。それでも学年が上がるにつれて形になっていきます。子どもたちには運動にしても学習にしても仲間作りにしても様々な体験を重ねてほしいと感じました。

昨日から急に気温が上がり、本校でもWBGTを計測する機器(暑さ指数)を設置しました。また、本日扇風機の準備をして各教室に置きました。これからますます気温が高くなる状況が続くと予想できますが、安全に生活できるように配慮していきたいです。

令和7年度学校ブログ 2025/5/20

第1回学校運営協議会(CS)開催

本日、15時00分から図工室において第1回学校運営協議会を開催し、12名の委員の皆様に集まっていただき熱心な熟議をしていただきました。

今年度の学校運営基本方針を承認していただいた後、「学習支援」「環境支援」「安全支援」のグループに分かれて情報交換を行いました。私は「安全支援」グループに参加しましたが、様々な視点からの意見は学校職員では気づかないような内容ばかりでした。なかには児童の登下校の様子を紹介してくださった方もいました。地域の方が温かく見守ってくださる様子が伝わり、嬉しく思いました。

その後、各グループから意見が発表され、全体で内容を確認しました。確認が終わると、

「多くの意見が出されたので、今年は実現できるように頑張りましょう。」

という声が上がりました。今後、地域の皆様を中心に保護者、学校と力を合わせ取り組みを進めたいと思います。

令和7年度学校ブログ 2025/5/19

修学旅行2日目

睡眠もしっかりとり、寝起きもすっきり。修学旅行2日目がスタートしました。朝食もしっかり食べました。笑顔がはじけています。

最初にむかったのは、箱根旧街道(杉並木)です。社会科でも勉強する五街道の一角を歩きました。樹齢100年はこえているでろう大木が並ぶ中を歩きました。

箱根の関所に到着すると、再現された施設を見学しました。ここでも事前学習で学んだ内容を担任と子どもたちが確認している姿が見られました。

「出女って、今じゃ信じられないな。」

とつぶやきも聞こえました。

小田原城見学の後は昼食を食べて、「本間寄木細工」体験を行いました。全員が一言もしゃべらず作業に熱中して世界に一つだけのコースターを作りました。

最後の見学地は大涌谷です。ロープウェイに乗って山頂に向かい、ジオミュージアムも見学しました。展示品にも興味津々で説明もしっかり聞きました。

展望台に到着すると、雲の切れ間から富士山が顔を出しました。子どもたちの到着を待っていたかのようです。

最後の記念写真をとり、バスに乗って帰路につきました。バスの中では、

「もう一泊したいなあ。」

という声が何度も聞こえてきました。子どもたちにとっては学び多き、有意義な修学旅行となりました。この体験は子どもたちにとってかけがえのない宝物になったことでしょう。

令和7年度学校ブログ 2025/5/16

修学旅行1日目

15日、いよいよ6年生が楽しみにしている修学旅行がスタートしました。14日の結団式では、

「ハプニングが起きたら、全員で乗り越えよう。」

と励ましたが、笹子トンネル内で起きた火災により、バスの到着が遅れるというハプニングに見舞われながらも子どもたちは元気いっぱいに1日目をスタートしました。

圏央道を抜けて海沿いをバスが走ると、さらに気持ちは盛り上がります。

「海だ、海だ。」

「(海岸を)犬も走っている。かわいい。」

「泳げば外国にたどり着く?」

等と話していました。海の中にブルーシートが落ちていることを発見すると、

「あれは海洋汚染になるね。SDGsに反するね。」

と会話し、普段の学習する姿が浮かぶほどでした。

昼食をとった後は、楽しみにしていた鎌倉散策です。しっかり準備をして臨んでいましたが、それでも自分たちだけで行動することは不安になったのか、

「本当に先生たちは来ないの?」

と尋ねてくる子もいました。しかし、散策が始まると相談しながら計画通りに行動し、ゴールすることができました。

夕飯をとり、部屋で荷物の整理、しおりの記入が終わった後は、楽しみにしていた自由時間にトランプをしたりして過ごしました。翌日に備えてしっかり睡眠もとりましたが、きっとたくさんの会話を交わしたことでしょう。

令和7年度学校ブログ 2025/5/14 その2

修学旅行に出発します!

6年生は明日から修学旅行に出発します。中休みに6年教室において結団式を行いました。

新年度がスタートして下級生のために頑張ってきた6年生が、自分たちのために活動できることの一つが修学旅行です。準備も全て整い、結団式も粛々と行われました。

団長の話を聞いているとき、大きくうなずきながら話を聞いている姿、職員からの問いかけにしっかりとした返事をする姿を目にすると、期待の高さがうかがえます。

明日は全員で計画を立てた鎌倉散策を予定しています。天気も心配ないようです。きっと子どもたちの願いが伝わったのでしょう。どのような旅になるのか楽しみです。

令和7年度学校ブログ 2025/5/14

初めての調理実習

1,2校時に5年生が初めての調理実習に取り組みました。ゆでる調理を学ぶために青菜とジャガイモをゆでて試食しました。

「家でも家族と一緒に調理したことはあるかな?」

という問いに、

「いつもしてる。味噌汁やサラダを作ったりしてるよ。」

という子もいれば、

「あんまりやらないなあ。」

と話してくれる子もいました。子どもによって経験差はあるようです。

様子を見ていると、ガスを着火させるのもおっかなびっくりだったり、水が沸騰した鍋におそるおそる青菜を入れたりしました。青菜やジャガイモを切るときもゆっくり包丁を動かして慎重に切りました。

試食をすると

「うん、おいしい。」

「まだジャガイモがちょっとかたかったかな?」

「ゆで加減はちょうど良いと思う。」

という声が聞こえてきました。ジャガイモに串を通してかたさを確認するときも、

「どのくらい(のゆで加減)がいいのかなあ?」

と確認し合う班もありました。それでも自分たちで調理した味には満足したようで、「おいしい、おいしい。」

と言って完食しました。

令和7年度学校ブログ 2025/5/13

子どもたちの1年間の成長はすごい!

朝、子どもたちを出迎えるために歩いていると、プールからカエルの鳴き声が聞こえてきました。

近くの畑にはジャガイモの小さな紫色の花を見つけることができました。立夏も過ぎ、生命力溢れる季節になりました。教室でも同様に活気が満ちています。

1,2年教室では、算数の授業を行っていました。1年生は「いくつといくつ」、2年生は「引き算の筆算」に取り組みました。1年生は、「6は1といくつ」について考え、その理由を発表しました。また、挿絵を見たり、指で数えたり、友達の考えを聞いたりして問題を解きました。時には、担任とやりとりをしたり、友達と教え合ったりしながら答えを考えています。教室のあちこちからつぶやきが聞こえ、盛り上がりました。

2年生は対照的に静かな教室の中で、「引き算の筆算」を集中して解いていました。直前まで解き方を確認し、その方法を活かして自力で解いています。鉛筆が止まることはありません。

2年生も入学して今頃は、「いくつといくつ」を学んでいたはずです。1年間の積み重ねがどれだけ子どもたちを成長させているかを実感しました。学校では年間約1000時間の授業が展開されます。その積み重ねが1年後、子どもたちをさらに成長させていることを想像すると本当に楽しみです。

令和7年度学校ブログ 2025/5/12

授業の目的は明確に!

6校時、4,5年生がいずみの時間(総合的な学習の時間)に林間学校に向けて準備を進めました。本日は2時間目になりますが、学習の目的を知り、調べる内容を決め、グループで話し合う活動を行いました。

学習の目的(ゴール)は、「林間学校がもっと楽しみになるように、八ヶ岳の秘密を探り、( )で3年生に伝えよう」です。八ヶ岳の秘密には何があるのか話し合うと、「作物」「名物」「生き物」「植物」「土地の利用」等、多くの意見を発表できました。子どもたちの発想は、これまで学習した生活科、社会科、理科の学習内容が活きています。

意見が出し終わると、どのような方法で3年生に伝えるか出し合いました。「スライド」「パンフレット」「リーフレット」「新聞」等の意見が出ました。担任が実物を用意してあり、子どもたちの発想を助けていました。新聞の書き方は、4年生が現在国語で学んでいる最中です。国語の学びも活かせることになります。

その後、グループ単位で内容と伝える方法を話し合いました。どの班も5年生を中心に、4年生も自分の意見を伝えながら話し合いました。どの班も活発に話し合い、盛り上がっている姿が見られました。とても楽しそうでした。班によっては頭をつき合わせながら話し合っていました。

学習の目的は明確になりました。これから各グループで調べたり、比較したり、まとめたり、話し合ったりしながらゴールに向けて取り組むことになります。八ヶ岳の様子について深めつつ、3年生に何をどのように伝えることができるのか楽しみになりました。

令和7年度学校ブログ 2025/5/9

感覚づくり

体育の授業で3,4年生が鉄棒に取り組みました。ペアになってぶら下がり技をしながらじゃんけんをしたり、補助逆上がり、逆上がり、下り技に挑戦したりしました。上がり技である「膝掛け振り上がり」にも挑戦しました。

体育の授業づくりをする上で、「運動の二極化」がキーワードになっています。普段から運動に慣れ親しんでいるか、そうでないか。一つの種目に特化して取り組んでいるか、多様な種目に取り組んでいるか等です。その中で、体育の授業では「感覚づくり」を大切にしています。自分の体の仕組みを理解し、よりよく動かせるように多くの経験ができるように工夫しています。

初めて取り組んだ「膝掛け振り上がり」のポイントとして「伸ばしている足を大きく振る」ように助言がありました。子どもたちの様子を見ていると、なかなか思うように足が振れない子もいるようです。しかし、中休みになると、数人の4年生が鉄棒に向かい、練習している姿が見られました。やはり、できるようになりたい気持ちは強いのです。9歳、10歳は運動を体験する時期としては、ゴールデンエイジと言われます。子どもたちの「できるようになりたい。」という気持ちを大切にし、運動好きな子どもたちを育てていきたいです。

令和7年度学校ブログ 2025/5/8

初めての英語テスト

2校時、5年生が初めて英語テストを受けました。タブレットを活用してのテストでした。担当教諭から説明を受けた後に取り組みました。内容は、「聞き取り」「書き取り」等です。タブレットでQRコードを読み込んで準備完了です。問題はCDで流し、問題用紙とタブレットの画面を見比べながら解答していきます。初めてのテストとはいえ、タブレットの扱いは手慣れたもので次々に問題を解いていきます。

「タブレットは文房具の一つとして扱えるように」

と言われますが、子どもたちの姿を見ていると本当に手慣れています。担当教諭がテスト後に、

「テストは紙とタブレットのどちらがいい?」

と尋ねると、子どもたちは全員が、

「タブレットがいい。」

と答えたそうです。また、

「初めてのテストはどうだった?」

と尋ねると、

「楽しかったし、楽々答えられた。」

「タップする方が簡単に答えられると思う。」

という返事でした。グローバルな社会を過ごす子どもたちに、これからもコミュニケーションを図る基礎を身につけるとともに、考える力を身につけてほしいと感じました。

令和7年度学校ブログ 2025/5/7

GWも終わり・・・

GWが終わり、今日は子どもたちも疲れているだろうと心配しましたが、皆、元気いっぱいでほっとしました。

休み時間になれば、いつも通り学年の枠をこえて遊んだり、給食もしっかり食べたりすることができました。

学習にも集中して取り組んでいる姿が見られました。

帰宅直前、玄関で準備をしていた1年生に、

「GWはどうだった?」

と尋ねると、

「温泉に行った!」

「いとこと遊んだよ。」

「パパとサッカーと楽しんだよ。」

「お肉とたこ焼きを食べた。おいしかった。」

と満面の笑顔で教えてくれました。

来週になると、6年生の修学旅行を皮切りに、校外学習も始まります。実りの多い学びとなるように、準備を進めたいと思います。

令和7年度学校ブログ 2025/5/2

久しぶりに雨が降りましたが・・・

今朝は子どもたちが登校し玄関に入ると同時に雨が降り始めました。久しぶりの雨でした。

しかし、子どもたちは今日も元気です。休み時間になると、5年生が職員室のドアがノックしました。

「失礼します。5年の〇〇です。今日は体育館にいける先生はいますか?」

と尋ねてきました。体育館でドッチボールをするというのです。

体育館をのぞいてみると、すでに20人以上が集まってゲームがスタートしていました。3年生から5年生は本気でボールを投げ合っていました。その中を1,2年生がキャーキャー言いながら当てられないように逃げています。しかし、本気モードの上級生は1,2年生を決して狙おうとはしません。目の前にいてもです。対等な相手に向けてコントロール良く投げています。また、1年生には5年生が寄り添ってガードしている姿も見られました。ボールの流れが落ち着くと、

「投げてみる?」

と、1,2年生にも投げる機会も与えています。体育館に遅れてきた子を確認すると、自分から近づいていき、

「一緒にやる?」

と声もかけていました。声をかけられた1年生も嬉しそうでした。周りをよく見て行動している上級生の姿に感心しました。きっと、上級生も低学年の頃、同じように接してもらっていたのでしょう。休み時間の一場面にも伝統が脈々と生きていることが感じられました。

令和7年度学校ブログ 2025/5/1

上野原市の好きなところ

上野原市役所秘書課の依頼を受けて、市制20周年記念として次代を担う子どもたちに「私の好きな上野原」「未来の上野原市」というテーマで作文を書いてもらいました。

子どもたちの作文に目を通してみると、多くの思いがつづられていました。一部を紹介すると、

1年生「桂川が好き。自分の家の周りが好き。」

2年生「自然がいっぱいで、みんなが優しいところが好き。」

3年生「上野原市立図書館が好き。5歳の時に初めて行って今でも週に2回は通っています。」

4年生「家のすぐ近くにある田んぼが好きな場所です。富岡の田んぼと呼ばれとてもきれいな場所です。」

5年生「未来の上野原市は、ポイ捨てのない市になっていてほしいです。いつまでもきれいでいてほしいです。」

6年生「豊かな自然がある上野原市が大好きです。また、おいしい酒饅頭や、せいだのたまじも大好きです。」

という内容が書いてありました。一人一人の視点は違いますが、上野原市が大好きで、これからも大事にしていきたいという気持ちは同じです。いつまでも故郷を大切にしてほしいです。

令和7年度学校ブログ 2025/4/30

児童総会を行いました

本日、ロングの時間に体育館において児童総会を行いました。令和7年度の児童会テーマは「思いやりの花を咲かせよう」です。児童会本部からテーマを達成するための3つの柱が提案され、各学級で話し合われた意見を発表し、話し合いました。

初めて参加した2年生も緊張した面持ちでしたが、賛成意見をしっかり伝えられました。上級生になるにつれ、理由づけも具体的になっていきました。講評で教頭が、

「内容が確認できたので、今日が取り組みのスタートです。成果が残せるように1年間全員で頑張りましょう。」

と伝えました。1年間、取り組みの様子を見守り励ましていきたいです。

予測困難な時代を生きる子どもたちには、お互いの考えを理解し合い、より良いものを作り上げたり、生み出したりするために折り合いがつけられる人に成長してほしいと願っています。

令和7年度学校ブログ 2025/4/28

新学期も1ヶ月が経過しました

3月は別れ、4月は出会いの季節と言われます。新学期がスタートし、あっという間に1ヶ月が経過しました。満開だった桜の木々には緑の葉が生い茂り、ビオトープの草木も新緑が鮮やかです。

4月は多くの方との出会いがありました。子どもたち、保護者の方をはじめ、上野原警察署、スクールガードリーダー、主任児童員、風の子スタッフの方々です。皆さんが口にされたのが、

「島田小学校の子どもたちのために頑張りますから。」

という力強い言葉です。学校にとっては何よりも心強い言葉です。学校だけではなく、地域とともに子どもたちの成長を支えてくださる環境があることに感謝する毎日です。

令和7年度学校ブログ 2025/4/25

学級役員の任命書を授与しました

帯学習の時間、各学級の委員長、副委員長に教室で任命書を手渡しました。受け取った後、どのように頑張りたいか仲間に伝えました。

6年生「学級のために頑張ります。」

5年生「一生懸命頑張ります。宜しくお願いします。」

4年生「学級の一人一人が自信をもてるようなクラスにしたいです。」

3年生「クラスをまとめ、代表委員会で学級の意見をしっかり伝えたいです。」

2年生は初めての学級役員選出で、任命書を受け取るときも少し緊張していました。

4月30日(水)には児童総会を行います。彼らを中心にどのような意見を本部に伝えるのか楽しみです。

3校時、1年教室では「初めての名前書き」に挑戦しました。まだ、ひらがなも「つ」と「く」しか習っていませんが挑戦しました。

「うまく書けるかなあ。」

というつぶやきが聞こえてきましたが、担任が、

「全然心配いらないよ。だって、まだひらがなも全部習ってないから。全力で一生懸命書けば、それでOK!」

と伝えると、1年生にも笑顔が見られました。そして、

「次に書くときは、2年生になるすぐ前の3月。どれだけみんなが成長してるか楽しみだなあ。」

とも伝えました。

学校では、1年生の名前書きのように、子どもたちの1年後の成長した姿を見据えた上で、様々なことに取り組んでいきます。1年後、島田小学校の子どもたちがどんな成長を遂げているのか楽しみです。

令和7年度学校ブログ 2025/4/23

1年生を迎える会を実施しました

ロングの時間に体育館において1年生を迎える会を行いました。2,3年生に手を引かれ、主役の1年生が入場し、席に着きました。お兄さん、お姉さんの視線を一身に受けると少し緊張が増し表情は堅くなりました。しかし、自己紹介では「名前」と「好きなこと」「好きなもの」をしっかり伝えることができました。

児童会本部役員の子どもたちが企画・運営し、本日のねらいは、「1年生との交流を深め、仲良くなる」ことでした。ゲームは「シロクマのジェンカ」を行いました。音楽が流れゲームがスタートすると、体育館の中に笑顔がどんどん広がっていきました。全校が一列になると、指名された人が意見を述べます。1年生は「好きなこと」「頑張りたいこと」、2年生~6年生は「島田小学校の良いところ」でした。1年生は「算数を頑張りたい」「国語が好き」と答え、上級生からは「みんなが仲良しのところ」「楽しいイベントがあること」「ビオトープがあるところ」「自然が豊かなところ」等の意見がありました。ゲームが終わる頃には、全員の表情が笑顔になりました。

最後に、5、6年生が作成した手作りプレゼントを1年生に渡しました。裏面には校歌が印刷されています。同じものは2つとないプレゼントでした。1年生はプレゼントを手に取ると、嬉しそうに眺めていました。最後に、1年生がお礼を伝えると、大きな拍手がわき起こりました。教室に戻ってからも

「(プレゼントは)一つ一つ違うんだよ。」

と嬉しそうに教えてくれました。仲間入りした9名の1年生を加え、全校58名、より仲を深めて毎日の学校生活を過ごしてほしいです。

令和7年度学校ブログ 2025/4/22

避難訓練を実施しました

今年度になって初めて避難訓練を実施しました。進級して教室が変わったので「避難経路」を確認することが目的の一つです。地震を想定した訓練でしたが、放送が流れた後、1年教室をのぞいてみると机の脚をしっかり持ちながら身を守っている姿が見られました。 避難行動をしている時も、誰一人おしゃべりをせずに避難することができました。

ここ数年、国内外で地震、台風、大雨等の自然災害が起きている状況が続いています。講話の中で、しっかり避難できたことを誉めるとともに、学校、登下校、自宅でもしっかり大人の話を聞いて行動するとともに、「自分の命は自分で守る」ことの大切さを再確認しました。

令和7年度学校ブログ 2025/4/21

校舎内に響く歌声

子どもたちの登校を出迎えて、校舎内に戻るとはつらつとした歌声が聞こえてきました。「どこの教室からだろう?」と思い、2階へ上がりました。歌声は6年教室から聞こえてきました。6年教室をのぞいてみると担任と共に大きく口を開けて歌っている姿がありました。

6年生が「当たり前のことを当たり前に」でき、下級生に手本を見せてくれると学校の雰囲気は俄然良くなります。その姿が1年間経過していく中で「新たな伝統」になっていくと思います。今年の6年生も期待大です。

先週前半は1年生が登校してくるのを見計らい、6年生が1年教室に出向き、お世話をしていました。毎年どの学校でも見られる光景です。6年生に見守られることで、1年生は学校生活を安心してスタートを切ることができます。おかげで、1年生の表情も柔らかくなり、日に日に笑顔が増えています。6年生にとっても自分たちが1年生の頃を思い出す機会になるとともに、最上級生としての「自覚」がさらに高まります。

令和7年度学校ブログ 2025/4/18

学年部会・PTA総会お疲れ様でした

本日、学年部会・PTA総会を実施しました。お忙しい中を多くの保護者の方に参加していただき、大変ありがとうございました。また、令和6年度に役員を担ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。

令和7年度がスタートし、子どもたちも初めて一週間を過ごしました。1年生も日に日に笑顔が増え、学校生活を過ごしています。図工の時間に楽しく絵も描きました。眺めていると、こちらの心も和んできます。

令和7年度学校ブログ 2025/4/17

全国学力・学習状況調査を実施!

今日の午前中の校舎内は静まりかえっていました。

6年生は「全国学力・学習状況調査」に挑戦し、2~5年生は「総合学力検査」に挑戦したからです。どのクラスも子どもたちは真剣な表情で問題に向き合っていました。問題を読んでは考え、答えが浮かべば解答用紙に書き込みますが、もう一度消してまた書き込む姿がどのクラスでも見られました。

どちらのテストも子どもたちにどれだけ学力(「知識・技能」、「思考・判断・表現」)が身についているのか確認する内容です。子どもたちの「学力Up」は大切です。同時に、島田小学校では「生活習慣力Up」「仲間力Up」を通して、数字では測れない「非認知能力」と言われる「自信」「やり抜く力 」「優しさ」「思いやり」「誠実さ」「協調性」「忍耐力」「リーダーシップ」「コミュニケーション能力」等の社会生活を送る上でも大切となる力も伸ばしていきたいと考えています。

令和7年度学校ブログ 2025/4/16

初めての給食

昨日、1年生が入学して初めて給食を食べました。期待も高く、興味津々な様子が表情に表れていました。画像を見ながら、支度の手順、準備の仕方、配膳方法、トレイの持ち方、牛乳の運び方等を学び、準備しました。

牛乳庫に行き、担任が、

「1年生は10本と書いてある牛乳を選んで持っていくんだよ。9人なのになんで10本あるのかな?」

と問うと、

「だって、先生の分もあるから。」

とすぐに反応できました。

食べ始めると、静かに黙々と食べ進めました。少し落ち着いてくると、カレースープを頬張りながら、

「これ、うまいよね!」

と友達と話している声が聞こえました。これからもたくさん食べて、心も体もたくましく成長してほしいです。

令和7年度学校ブログ 2025/4/15

島田小学校のよいところ①

休み時間になると、島田小学校の校庭は子どもたちの声が溢れています。

子どもたちはサッカー、雲底、ブランコ、鬼ごっこ等を楽しんでいます。しかも、学年関係なく異学年の子どもたちがふれあって楽しんでいる姿が見られます。

高学年の子どもたちは、下級生に声をかけている姿は頼もしい限りです。このようなふれあいが児童会行事の成功へとつながっているのだと感じます。

令和7年度学校ブログ 2025/4/14

学び方を学ぶ

4月11日(金)、1年教室で1,2年生が生活科の学習をしました。1年生にとっては初めての合同学習だったので、担当教師の名前を確認しました。話題はその場に居合わせた私の名前は何かということになりました。

「校長先生の名前はわかる?」

という問いに子どもたちは困りました。すると、

「先生がいい方法を教えるね。まずは、隣の人と相談してごらん。それでもわからなかったら席を離れていいから

周りの人に聞いてごらん。」

子どもたちは隣に座る友達と相談を始めました。それでもはっきりとはわかりません。次に、

「もう一つ、方法を教えるね。校長先生にこっそり聞いてみるといいよ。それをみんなと伝え合ってごらん。」

子どもたちは次々と質問に来ては席に戻り、名前を伝え合っています。全員で確認すると、一人一人が大きな声で担任に伝えることができました。

「みんなすごいね。先生は何も教えてないのに、みんなで答えをみつけることができて、すごい。」

と誉められて、子どもたちは満足そうな笑みを浮かべていました。

今、学校では子どもたちが「学習の主体者」となって取り組める授業のあり方を模索しています。今回は「相談すること」「インタビューすること」「内容を伝え合うこと」という学び方を知りました。担任と子どもたちがこのようなやりとりを繰り返す中で子どもたちは「学び方」を身につけ主体者に成長していくと考えています。

令和7年度学校ブログ 2025/4/11

4年生の玄関掃除

今年度から週2回となった掃除の時間ですが、4月9日(水)に4名の4年生と玄関掃除を一緒にしました。

ほうきとモップに分かれて手際よく掃除を進めていました。無駄なおしゃべりもせず、丁寧に道具を扱って掃除をしていました。尋ねると、今年になって初めてこの場所の掃除を行ったというので驚きました。

「すごい、手際がいいね。段取りもいいよ。驚いた。さすが4年生。」

と話しかけると、「そうですか。普通のことですけど。」と言わんばかりの表情を見せてくれました。

当たり前のことを、丁寧に、心を込めて取り組める島田っ子はすごいです。

教室に戻ると、担任に「校長先生に掃除で誉められた。でも、手際ってどういうこと?」と話していた4年生でした。

令和7年度学校ブログ 2025/4/10

新任式・始業式

4月8日(火)、新任式を行い、5名の新しい職員と対面した後、1学期の始業式を行いました。

4月7日(月)に行った入学式の準備でも感じたことですが、

島田小学校の子どもたちの「座る姿勢」「話の聞き方」「気持ちの良い返事」は素晴らしく、

伝統の力を感じました。4年生以下の子どもたちには、

「ぜひ、これからも5、6年生の姿を見て、まねしてください。」

と伝えました。

子どもたちにとって、この日一番気になっていたであろう「担任発表」の時は、

体育館に子どもたちの期待があふれていました。1学年ずつ発表していき、

担任が列の前に立つと、とてもうれしそうな表情をしていました。

学校教育目標「げんきに なかよく たのしく」も確認しました。

「誰か覚えていますか?」

と尋ねると、6年生が答えてくれました。さすが、最上級生です。

その後、1つ言葉を贈りました。

「自分で決めて行動する」

という言葉です。学校生活や家庭生活を送る中で大事にしてほしいことと伝えました。

人が成長するときは、

「挑戦して失敗を取り返そうとした時」と「自分で決めて行動できた時」

だからであると理由も付け加えました。

最後の学年代表スピーチでは、2年生から6年生までの代表者が「春休みの思い出と新しい学年で頑張りたいこと」を発表しました。どの学年もしっかり準備ができていて、原稿を読むことなく自分の思いや考えを発表することができました。この様子も感動したことの一つです。

令和7年度学校ブログ 2025/4/9②

4月8日(火)、入学式を実施し、9名の新入生を迎えました。

会場に入場するときは緊張した表情をしていましたが、

呼名の時には大きな声で返事をすることができました。

記念写真を撮影するとき、

「入学式は緊張したかな?」

と尋ねると、笑顔でうなづいていました。

初めての学級活動が終わり、1年教室を出て児童玄関で親子で記念写真を撮影している頃には、

緊張感から解放され、すっかり笑顔になっていたので安心しました。

かわいい9名の新入生を迎え、2025年度は全校児童58名になります。

1年間で子どもたちがどのように成長していくのか楽しみです。

令和7年度学校ブログ 2025/4/9

昨日、新任式、始業式と入学式を終え、2025年度がスタートしました。

本日も春らしい陽気の中、子どもたちは元気に登校しました。

子どもたちには、学校教育目標に掲げたように「げんきに なかよく たのしく」

学校生活が過ごせるように、職員一同全力を尽くて取り組みます。

保護者の皆様には、昨年度同様、学校教育活動に対してご理解とご協力をお願い致します。

1年間、宜しくお願い致します。

学校長