| ようこそ!あなたは 337,494 番目の訪問者です。 |

島田小学校 |

先生方とのお別れ 2023/3/24

3月24日(金)

午後から離任式を行いました。

退職なされる先生、異動する先生方が体育館に入場すると、子供たちは悲しげで淋しそうな表情をしていました。

先生方から、島田小の子供たちへの挨拶をいただき、児童会長からお別れの言葉、そして児童代表から花束が渡されました。花束を渡すときにも、子供たちからは感謝の言葉がありました。

みんなで歌う最後の島田小校歌を先生方に贈りました。

最後は、みんなで道を作って先生方を送り出しました。

人の世は、別れがあるから美しく、出会いがあるから素晴らしい。今日は淋しいけれど、先生方にも島田小のみんなにも、4月には、出会いがあります。それぞれの場所でがんばりましょう。

令和4年度最終日 2023/3/24

3月24日(金)

修了式を行いました。

学年の代表が、今年度楽しかったこと・がんばったことと、新年度に楽しみなこと・がんばりたいことを発表してくれました。

今年度のことでは、島小祭りが楽しかったことや、跳び箱が跳べるようになったこと、算数を頑張ったこと、漢字の50問テストで努力の成果が出たこと、学習の見直しをしっかりとできるようになったことなどが発表されました。

来年度の楽しみやがんばりたいことでは、自転車に乗ること、1年生と遊んで思い出をつくること、高学年として下級生をまとめていくこと、英語の学習で単語を覚えたり、文法を学ぶなどが発表されました。

明日からは、春休みに入ります。安全に健やかに過ごしてほしいです。生徒指導担当からは、3つの車のお話や、「いかのおすし」のお話、そして努力義務化された自転車乗車時のヘルメット着用についてのお話がありました。

本日で令和4年度が終わります。一年間、島小の児童は、元気に、なかよく、たのしく過ごすことができました。

日々の学習では、苦手なことに対しても諦めず挑戦する姿がありました。先生や友達が話しているときは、そちらの方を見てしっかりと聞いていました。運動会のリズムや競技の練習をみんなで一緒にがんばっていました。

友達に優しく声をかけていました。ときにけんかをしてしまったときも、仲直りできました。

一人一人の児童、そして、学年、縦割り班などの集団が一年間の中で確実に成長しました。

笑顔かがやく島田小になったと思います。ご家庭の皆様、地域の皆様には島小教育を支えていただき、心より感謝いたします。来年度もよろしくお願いします。

ミニピアノリサイタル 2023/3/22

3月22日(水)

本校には、教職員の他にボランティアとして、児童の学習や生活の支援をしてくれている学生さんが来ています。

2年間支援毎週水曜日に来校して支援してくださった学生さんが、今日で最後の出勤となりました。

休み時間に、得意のピアノを弾いてくれるということで、急遽ミニリサイタルが行われました。美しいメロディーや音色を心で感じるように、子供たちは静かに聴き入っていました。ありがとうございました。

春がやってきた 2023/3/20

3月20日(月)

暖かな日です。卒業した6年生がいない寂しさはありますが、よい天気で暖かく、一気に春になったようです。

朝、桂川縁の桜の花が咲いていて驚きました。

休み時間に玄関から外へ出たところで、1年生が「校長先生、チューリップが咲いているよ。」と教えてくれました。1年生が球根を植えたチューリップが咲いたり、つぼみになったりしていました。

水仙の花は今が盛りです。梅の花は散り始めています。島田は自然豊かでいろんな花が春を知らせてくれています。

みんなが大好きなビオトープも春らしくなってきました。

巣立ちのとき 2023/3/17

3月17日(金)

春のよき日に、6年生が島田小を巣立ちました。

最高学年としての責任を持ち、下学年の手本となって努力してきた素晴らしい6年生でした。

卒業証書を受け取る凜とした姿。はなむけの言葉を心で聴いている表情。堂々とした呼びかけと合唱。充実した6カ年の学習の積み重ねがあったからこそのものです。

小規模校ならではのあたたかな雰囲気の式でした。卒業生を送るのは、教職員だけではなく、1年生、2年生、3年生、4年生、5年生の全員です。ご来賓と全校児童と保護者、全教職員が出席して行う心のこもった卒業式は、島田小の自慢です。

卒業生の呼びかけと合唱、在校生の呼びかけと合唱、どちらも心からのありがとうを伝え合う素晴らしいものでした。6年生の示してくれた、行動することの大切さ、思いやることの素晴らしさは、島田小の伝統として在校生に伝わっていくことでしょう。

歴史と伝統ある島田小学校、自然豊かで文化が薰る島田の地で学んだことを自信と誇りにして、未来への第一歩を踏み出してください。

島田小に関わる私たち全員が、未来へ羽ばたく一人一人に向かってこれからもエールを送っています。

平素から、地域のみなさまに島田小を支えていただいているおかげで、よい卒業式を行うことができました。

ありがとうございました。

感謝の思いが伝わる 2023/3/16

3月16日(木)

卒業式を迎えるにあたり、4,5年生が玄関や中庭、会場となる体育館の掃除をしてくれました。

どの子も、一生懸命に掃除をしている様子でした。

6年生に対する感謝の思いを表現するかのように、黙々ときれいにしていました。

ありがとう、4・5年生。

6年生と一緒に 2023/3/16

3月16日(木)

今日も暖かなよい天気です。

昼休みには、6年生と一緒にサッカーをしたり、鬼ごっこをしたり、明日卒業する6年生との時間を惜しむかのように、一緒に遊ぶ姿がありました。

チャイムがなると「もう終わりか。」というつぶやきが聞こえました。

こうやって6年生と一緒に遊ぶことができなくなってしまう寂しさを感じました。

6年生最後のロング休み 2023/3/15

3月15日(水)

島小の子たちが大好きなロング休みも、6年生と過ごすのは最後になりました。

少し淋しい感じがする春の暖かな日です。

この瞬間がいつまでも6年生の心に残るような素敵な場面でした。

卒業式予行練習 2023/3/14

3月14日(火)

卒業式まであとわずかとなりました。

全校のみなさんが、集まって、卒業式の流れの確認をする総練習を行いました。

真剣な表情で、呼びかけをしたり、歌ったり。みなさんの一生懸命さに、6年生との別れを惜しむ気持ちが伝わってきました。

卒業式には、1年生~6年生までの全校児童が出席するという小規模校のよさも感じています。

今年度最後の登校班会議 2023/3/9

3月9日(木)

下校前に各登校班ごとに集まり、これまでの登下校について反省を行いました。

また、来年度の班長や副班長、新1年生についても確認しました。

地域のみなさんの見守りの中、安全に登下校ができていますが、自分たちでも安全への意識を高め、しっかりと登下校するよう今日の話し合いを生かしていってほしいです。

上野原西小とのオンライン交流会 2023/3/9

3月9日(木)

本校は、上野原西中学校区にあります。6年生が中学に進むと、上野原西小のみなさんとともに学習することになります。

今日は、互いを少しでも知り、スムーズな中学校生活のスタートが切れるように、オンライン交流会を行いました。

積み木ゲームとお絵かきジェスチャーゲームをしました。最初は、緊張気味の6年生もだんだんと笑顔になりました。4月に中学校で会えることを楽しみにあと少しの小学校生活を笑顔で過ごしてください。西小のみなさん、ありがとうございました。

思い出レク~なかよしの日~ 2023/3/8

3月8日(水)

みんなが大好きな水曜日のロング休み。今日は児童会の取組の一つである「なかよしの日」です。

6年生と過ごす日々も2週間をきりました。

縦割り班でドッジボールとドロケイをやって、思い出に残る時間を過ごそうというねらいで「思い出レク」が行われました。

いつも元気な島小の子たちの笑顔が輝いていました。「楽しかったね。」「うん。」教室に戻る子供たちの会話です。

春らしい暖かな日に、6年生と過ごした時間は、大切な思い出として心に残るでしょう。

朝の時間 在校生の呼びかけ練習 2023/3/8

3月8日(水)

今朝は、在校生のみなさんが体育館に集まりました。

卒業式の呼びかけ練習です。各学年、準備をしてこの練習に臨んだので、とてもしっかりとできていました。

1年生、2年生の低学年も、素晴らしかったです。1回目の練習でこれだけできれば、今日の練習の成果が次の練習に結びつき、さらに素晴らしいものとなるでしょう。

小さな学校なので、1年生から5年生までが卒業式に出席し、自分たちの思いを呼びかけや歌に乗せて6年生に届けることができます。そのための練習を積み重ねていきます。それらは、個々や集団としての学習経験として蓄積されていきます。

素晴らしいことです。

読書バイキング 2023/3/7

3月7日(火)

朝の時間に、読書バイキング(先生の読み聞かせバージョン)が行われました。図書委員が読んでもらいたい本を事前に選んで、先生方へ読み聞かせをお願いします。全校のみなさんに、読み聞かせの時間と場所・本の題名がお知らせされます。

時間になったら、その場所へ行き、読み聞かせを聴きます。今回は、1・2年生も自分で決めました。

図書委員が、みんなにおすすめの本を選ぶところ、1・2年生も含め、聴きたい場所を自分で選ぶところ、読書や読書バイキングを通して主体性が養われるところだと思います。

また、読んでくれる先生がたくさんいるので、いろいろな先生とのかかわりを読書を通して持てることも、本校のよいところです。

読書やこの読書バイキングを通しても、~笑顔 かがやく 島田小~に近づいていきます。

また、午前中には上野原市立図書館のみなさんが来校してくださり、読み聞かせをしてくれました。一年を通して毎月のご訪問ありがとうございました。島田小は読書に関する活動が盛んに行われています。

卒業式に向けて 2023/3/6

3月6日(月)

来週の卒業式に向けて、練習を始めています。

学校の卒業式は、毎年ありますが、6年生一人一人にとっての小学校の卒業式は、一生に一回のみです。

練習とはいえ、大きな緊張感の中、しっかりとした態度で練習に取り組んでいます。

三味線の学習 2023/3/3

3月3日(金)

市内の講師にご来校いただき、5,6年生の音楽の授業で三味線を教えていただきました。

先生は、3種類の三味線について演奏しながら説明してくださいました。

俗曲、民謡、寄席囃子、津軽民謡、義太夫。それぞれの特徴が浮き出て、音や曲想の違いを感じることができました。

その後、実際に三味線演奏の体験をしました。先生の説明を聞き、実際にバチで叩いてみると、響きのある音がでたり、よい音程で演奏できたりして、児童は嬉しそうでした。

素敵な体験をする機会を与えてくださり、ありがとうございました。

ローリングストック給食 2023/3/2

3月2日(木)

今日の給食のメインは、救給カレーといってよいでしょう。

袋から直接食べるものでした。災害の際などに食べる非常食です。

備蓄している非常食を、定期的に使用し、食べた分を補充することで、消費と購入が繰り返され、備蓄品の鮮度を保ち、いざというときにも慌てず対処することができるこの方法をローリングストック法というのだそうです。

今日の給食は、この方法を使ったものでした。

常温保存が可能で、簡単調理または非調理で食べられる。そして何よりおいしいことがポイントだそうです。

救給カレーは、袋を切ってそのまま食べられて、とてもおいしかったです。災害への対応を考えるとともに、食品のロスをなくすという点でも、給食で食べることができてよかったです。

春の足音 2023/3/1

3月1日(水)

3月の異名、弥生の語源は諸説あるそうですが、いよいよ、ますますという意味があり、草木が芽吹く月ということで、木草弥生い茂る月から弥生となったようです。

学校周辺の畑の脇には、オオイヌノフグリやヒメオドリコソウ、学校のプランターにはヒヤシンスやクリスマスローズなど、大小の花を見ることができるようになりました。チューリップの芽も大きくなっています。

その花々に見守られるように、子供たちは元気に過ごしています。島田小に、春の足音がだんだん近づいてきています。

3月全校集会 2023/3/1

3月1日(水)

令和4年度もいよいよあと1ヶ月となりました。今日から3月です。

朝、体育館にて全校集会を行いました。

この3月、ホップ・ステップ・ジャンプのジャンプとして頑張ってほしいことを伝えました。一生懸命お勉強(国語や算数、掃除・給食当番などみんなのために行う活動)をすること。そして、人と仲良くすること。

人とけんかをしたり、もめたりしてなかなか仲直りできないときにどうすればよいのかとうことを話しました。

表彰が2件ありました。上野原市社会福祉協議会の福祉作品コンクール標語の部での最優秀賞。児童集会の紙飛行機飛ばしで遠くまで飛ばした人の表彰でした。

あと1ヶ月。げんきに、なかよく、たのしく、~笑顔かがやく島田小~になるように毎日を大切にしていきます。

本年度最後の学校運営協議会 2023/2/24

2月24日(金)

第3回学校運営協議会を開かせていただきました。

委員の皆様には、お忙しい中ご出席いただき、ありがとうございました。

今回は、学校関係者評価と来年度の学校経営方針の検討と承認、次年度の学校運営協議会について話し合っていただきました。

貴重なご意見をいただいた上で、承認していただきました。

本校の協議会では、全ての委員の皆様からお話いただく時間を設けてあります。

それぞれのお立場やご経験から、学校教育や地域、家庭による教育、社会教育、安全について、ICT活用についてなど、多くのご意見、ご感想、お気づきの点を教えていただき、今後の学校教育の推進と充実に役立てることができます。

地域と共にある島田小学校として、これからもどうぞお力をお貸しくださるよう、お願いします。

6年生に贈る会 2023/2/24

2月24日(金)

6年生にありがとうの気持ちを贈ろうと、5年生が中心になって在校生のみんなで「6年生に贈る会」を開いてくれました。

私は誰でしょうクイズは、幼い頃の6年生の写真を見て、誰かを当てるものでした。難しい問題でしたが、手を挙げてみんなが答えてくれました。小規模の学校なので、みんな6年生を知っています。いいことだなあと思いました。

途中で、6年生に台上に上がってもらい、コンパクトなスポットライトを当ててインタビューしたり、みんなへの一言メッセージを言ってもらったりするコーナーもとてもよかったです。

思い出のスライドショーや先生方からの歌のプレゼント。全校の心のこもったみんなの合唱や色紙のプレゼントには、ありがとうの思いが詰まっていました。

6年生からは、お礼の合奏がありました。ピアノ、木琴、鉄琴、タンバリン、ギターによる「栄光の架け橋」の演奏は、とても素敵でした。

6年生の保護者の皆様、学校運営協議会の皆様にもご出席いただき、本校の児童の様子や学校の雰囲気をご覧いただいたり感じたりしていただけたことに、感謝いたします。

素敵な6年生に贈る会でした。

朝のグラウンド整備 2023/2/20

2月20日(月)

冬になると、校庭の土の水分が凍り、朝から昼に欠けて太陽の光にあたためられて溶けることで、校庭がぬかるみます。

ぬかるんだ校庭では、体育の授業や遊びができません。無理をして校庭に出ると靴が泥だらけになって、玄関も汚れてしまいます。

そこで寒いこのシーズン、体育の授業や遊びには、体育館を使用しています。

ここのところあたたかくなって、凍ることも少なくなり、ぬかるみも減ってきました。しかし凸凹はまだ残っています。

島小のみんなが、安全に校庭で学習や遊びができるように、今朝は早くから先生方がグラウンド整備をしてくれていました。すると、普段校庭でサッカー遊びをしている高学年の何人かがその作業に参加しました。

グラウンド整備を体験し、その後でサッカーをすると、きっと何かを感じ、何かを学び得ることでしょう。

ただ用意された校庭で好きなことをするだけではなく、自分たちが好きなことをする場所を、安全に使えるよう、楽しく遊べるように、自分たちの手を使って整備する体験は、主体的な学びへとつながるでしょう。

教職員が率先垂範し、子供たちが自らやってみることで、感じたことや考えたことを主体的な学習活動に結びつけることができるように、これからの島小教育の中で実践していきたいと思っています。

中学年、低学年の授業参観・学年部会ありがとうございました 2023/2/16

2月16日(木)

2月2日に行った高学年の授業参観・学年部会に続き、2月7日(火)に中学年、2月16日(木)に低学年の授業参観・学年部会を行いました。

ご家庭の皆様にはお忙しいところ、ご来校くださりありがとうございました。

2月の授業参観ということで、学習の様子や発表の様子から、お子様やそのクラスメイトの一年間の成長を感じていただけたのではないでしょうか。一年間のPTA活動、学年部会行事等へのご参加、ご協力もありがとうございました。

クラブ見学 2023/2/13

2月13日(月)

クラブ活動は、4年生~6生が参加しています。

例年のことですが、この時期、来年からクラブ活動に参加する3年生がクラブ活動を見学します。

この日は、見学だけではなく、実際に活動に参加して楽しんでいました。この見学で来年度のクラブ活動がなお一層楽しみになったかもしれません。

雪の校庭で 2023/2/10

2月10日(金)

朝から降る雪に、子供たちは大喜びです。小さな雪だるまを作って見せてくれた子がいますが、中休みには、大きな雪だるまづくりに挑戦していました。

これだけの雪が降る日は、ここでは数えるほどしかありません。体験と学びの絶好のチャンスです。

手で握った雪の感覚、水っぽさや冷たさ。次から次へと空から舞い降りてくる様子が目に映ります。

大きくなるにつれて力が必要になってくる雪だるまづくり。友達との雪合戦は、ワクワクドキドキ楽しいものです。

様々な体験を通して子供たちの豊かな感性が養われていきます。年に数回あるかないかの体験の機会を大切にすることができました。

春のような陽気の中で 2023/2/9

2月9日(木)

子供たちの元気な声とあたたかそうな日差しに誘われて、中休みの校庭に出てみました。

楽しそうに遊ぶ子供たちの笑顔。足下から上がる土埃から、校庭が乾燥していることが分かりました。

花粉症が始まったという子供の言葉や、あたたかな空気に春の足音を感じながら、明日の大雪の予報を心配していることが現実ではないかのように思えました。

楽しみにしていた島小祭り開催! 2023/2/8

2月8日(水)

昨年度は、コロナ禍で開催できなかった島小祭り。今年度は、コロナ感染防止対策としての三密回避等の基本事項の徹底と内容を考慮して実施しました。二学期実施を計画していたのですが、コロナ感染が拡大していたので、三学期に延期していました。

島小祭りは、大きな児童会行事です。代表委員会で提案され、みんなで話し合い、高学年を中心にして準備をしていました。

この集会の目的は、「みんなと仲よく楽しく活動しよう!」でした。6年生教室で目的を確認していたところ、学校教育目標の「げんきに なかよく たのしく ~笑顔 かがやく 島田小~」に通じるものがあることが話題に上がりました。児童会活動も学校教育目標につながっています。

島小祭りには、4つのコーナーがありました。縦割り班の半分は、それぞれを運営し、半分は参加して楽しむというものです。

・ストラックアウト ・しょうこ品を探せ! ・紙飛行機大会 ・イントロドン!

どのコーナーでもみんな笑顔になり、がんばれコールが生まれていたところもありました。

終わりの会の感想発表では、「とても楽しかった。」「ストラックアウトで投げるのが楽しかった。」「いろいろなお店があって、すごく楽しかった。」「みんなとてもがんばっていた。」「みんな練習していたから、スムーズにできて楽しかった。」「久しぶりに島小祭りをやって楽しかった。」「1年生と一緒に遊べて楽しかった。」などの声がありました。

縦割り班で活動することを通して、互いを大切にし一緒に楽しみ絆が深まる素晴らしい島小祭りでした。

ICTを利用した学習 2023/2/8

2月8日(水)

島田小の児童のみなさんは、普段の学習、児童会の提案、行事の企画、家庭学習などにパソコンを活用しています。昨日は、1年生がデジタル教科書を使って、国語の教材の読み取りをしていました。

ICT支援員の先生に支援してもらいつつ、自分でも積極的に使いこなそうとする様子が見られました。

これまでも、使用してきましたが、学習に活用する段階に入っています。ICTを活用することで、より主体的に学び、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図っていきたいです。

楽しい読み聞かせ 2023/2/7

2月7日(火)

上野原市立図書館のみなさんが、訪問してくれました。

いつものことですが、素敵な声、絶妙な間、素晴らしい読み聞かせです。

子供たちは、みんな笑顔になったり、体が動いたり、手拍子が起きたり、じーっと大型絵本に集中したりと、子供たちの心に響く本やお話との出会いの場は、島田小の宝物です。

島田小の教育活動にご協力いただいていることに、心より感謝します。

卒業式に向けた合唱の練習 2023/2/7

2月7日(火)

6年生の卒業まで、カウントダウンが始まっています。6年間の学習のまとめに取り組むとともに、卒業式という最後の授業に向けて努力しています。

今日は、卒業式で歌う歌を指導してくださる講師を迎えて合唱の練習をしました。

これまでの自分たちの音楽の学習に加えて、より専門的な指導により更に自分たちのレベルを上げていくことに挑戦しました。思いを込めて素敵な歌を歌えるように頑張っていました。

地域の方の力をお借りして、よりよい教育活動ができますことに感謝します。

児童会一年間のまとめに向けて 2023/2/6

2月6日(月)

6校時に、委員会活動が行われました。

今日の委員会の時間は、主に一年間を振り返り、その成果と課題をまとめ、来年度の見通しを持つことがメインの活動となりました。

どの委員会も、一人一人が自分たちの活動をしっかりと見つめ、児童会の目標と照らし合わせた反省ができていました。

この話し合いの結果は、後日代表委員会で共有され、島田小児童会の一年間のまとめとして自分たちの軌跡となります。

授業参観、学年部会(高学年)ありがとうございました 2023/2/2

2月2日(木)

高学年の授業参観と学年部会総会を行いました。

お忙しい中、ご参加ありがとうございました。高学年として一年間よくがんばってきた児童のみなさんの成長を感じていただけたことと思います。

6年生は、小学校のまとめと中学校生活への準備、5年生は、最高学年へのステップという大事な時期です。

親子でこれまでの歩みと今後の希望について語り合い、今という時間を大切にしていってください。

全校集会で表彰 2023/2/1

2月1日(水)

全校集会で、音楽創作力くらべと書き初め大会の表彰を行いました。

賞に入った人、おめでとうございました。今回は賞に入らなかった人もよくがんばりました。

また、児童会役員選挙で当選したみなさんには、児童会長から当選証書が手渡されました。令和5年度の児童会活動のリーダーとしてがんばってください。

春は近いけれど 2023/2/1

2月1日(水)

子供が植えたプランターのチューリップが芽を出しています。

日だまりから聞こえる鳥の声も明るく感じます。春は近いと感じます。

昨夜、雪が舞いました。今朝、校庭には、白い部分が残っていて、朝一番に子供たちが校庭に飛び出してきました。

子供たちの声が校庭に響きました。

「わー、雪だー!」「行ってみよう!」「ビオトープに行ってみよう!」「雪の探検広場だー!」「さわってみよー!」

子供たちの心は雪のように白く純真だと思いました。

雪だー! 2023/1/27

1月27日(金)

お昼過ぎに雪が降ってきました。

昼休みになると、児童玄関から次々と子供たちが校庭へ飛び出しました。

「雪だー!」嬉しそうな表情の子供たち。寒さなどそっちのけで、雪が降った喜びを体中で表現していました。

校庭のあちらこちらで、元気いっぱいに遊ぶ子供たち。心なしかいつもより子供たちの声が大きく響いていたような気がします。島小っ子は今日も元気でした。

なわとび選手権 2023/1/26

1月26日(木)

昨日1月25日、島田小学校「なわとび選手権」が行われました。

全校児童が、自分が挑戦する跳び方を選んで、跳んだ回数を縦割り班で合計して競いました。

どの子も一生懸命に挑戦している様子が伝わってきました。体育の時間や休み時間に練習をしてきた子供たち。これまの時間の中には、一人一人の思いがあるのです。

挑戦している子に対して、「がんばれ!」「すごいよ!」「やったね!」という声がかけられていることが、とてもよいと思いました。

結果は、低学年の部、高学年の部ともに白組の勝利でした。運動会では赤組が優勝しましたが、なわとび選手権では、白組が雪辱を果たしました。島小の子は、勝っても負けてもがんばったことをお互いに認め合えています。

体力づくりを通す中でも、子供同士のつながりが築かれ、絆が深まっていきます。

島田小の学校教育目標「げんきに なかよく たのしく ~笑顔 かがやく 島田小~」にどんどん近づいていく子供たち。素晴らしいです。

明日1月24日は、148回目の学校創立記念日です 2023/1/23

1月23日(月)

教室から、校歌が聞こえてきました。

明日は、島田小学校の148回目の創立記念日です。子供たちは、古の学び舎に思いを馳せ、未来に希望を乗せて歌っているようでもありました。

明治8年1月、青苔寺さんを仮校舎として鶴島学校が開校しました。大正3年10月、新校舎が現在の場所に移転し,開校式が行われました。このとき、新田分教場が合併されました。

毎日おいしくいただいている給食は、昭和7年に栄養不足や欠食児童増大のため開始されました。

昭和33年、校旗樹立,校歌発表。昭和50年に100周年を迎えました。現在の校舎落成は,平成2年11月18日でした。

歴史と伝統ある島田小学校は、今も地域のみなさんの誇りであり宝物だと思います。児童、ご家庭や地域のみなさんとともに、創立記念日を祝い、これからの発展に向けて、さらに協働していきたいと思います。いつもありがとうございます。

寒い中でも元気に頑張る島小っ子 2023/1/23

1月23日(月)

今週は、天気予報でかなり寒さが厳しくなると言われています。今日は曇りで、日中の気温がなかなか上がりませんでした。昼休みに外に出てみると、やっぱりいつもより寒さが厳しく感じられました。それでも、子供たちは元気いっぱいに遊んでいました。

昼休みの後の掃除も、みんなで協力して頑張ってくれました。

オンラインでの代表委員会 2023/1/19

1月19日(木)

中休みに、代表委員会がありました。コロナ感染防止対策としてオンラインで行っています。

各学年の代表委員は、自分の教室にいて、本部や他の教室とGoogle Meetで繋がってます。

パソコンを2台置いて、資料とMeetの画面を見たり、前もって資料を印刷したりして会議に臨んでいました。

質問や修正意見、賛成意見などが活発に出されていました。

オンライン会議にずいぶん慣れてきています。1,2月の児童会目標と児童集会について話し合い、決定されました。自分たちで考え、企画し、実行していく活動が、コロナ禍でもできるよう、児童会のみなさんはがんばっています。

みんな大好き水曜の昼休み 校庭で元気よく遊びます 2023/1/18

1月18日(水)

水曜日の昼休みは、いつもより長く、たっぷり遊べます。今日はほとんどの子供たちが校庭で遊んでいました。

縄跳び、バレーボール、サッカー、竹馬、フラフープ、ブランコ、滑り台、ジャングルジム、ビオトープ探検、どろけいなどなど。

校庭のあちらこちらで楽しそうに遊ぶ姿がありました。汗をたくさんかいて走り回っていた子もたくさんいました。

楽しそうな声も響いていました。よく学び、よく遊べということができている島小っ子たちです。

外遊びは、子供たちの体力や俊敏性、とっさの判断力、協調性などたくさんの成長の要素があります。パソコンも使いこなす一方で、外で元気よく遊ぶ姿は微笑ましいです。

市立図書館のみなさんによる読み聞かせ 2023/1/18

1月18日(水)

島田小には、市立図書館のみなさんが毎月来てくださり、低学年に読み聞かせをしてくださっています。

毎回、楽しかったり、心に響いたりするお話を紹介してくれています。読み方もとても上手で工夫されていて感心させられます。

市立図書館のみなさんによる、質の高い読み聞かせが毎月行われていることで、子供たちの本・物語・読書の世界は広がります。

昨日17日は、「おばあちゃんの恵方巻き」などを読み聞かせてくださいました。節分や豆まきなどについて、1年生も伝統的な文化、風習を知っていました。こども園や幼稚園、ご家庭で体験を通して学んできていました。

あさっては大寒です。寒い時期のもう少し先には、2月3日の節分、そして2月4日の立春が待っています。読み聞かせを通して、子供たちが季節を感じ、伝統文化を自分事として見つめることができます。

いつもありがとうございます。

写真は、読み聞かせの前の図書室での子供たちの様子と音楽室での読み聞かせの様子です。島田小の子たちは、たくさんの本と出会っています。

朝読書 ~読書で心豊かに~ 2023/1/17

1月17日(火)

島田小では、月・火・木曜日の週3日、朝読書の時間を設けています。

静かな教室で、一人一人が本と向き合っています。読書から得るものは多々あります。

本に触れる習慣、豊かな心、想像力を育むなど、読書を通して島田小の子たちは大きく成長しています。

子供たちとの出会いを待っている本はたくさんあります。図書室に加えて、教室にも図書室から借りてきた本が置いてあります。低学年には市立図書館で貸してくれている本もあります。

4月から継続してきた朝読書の時間は、積み重ねられ、本と向き合ってきた時間はとても長くなりました。これからも、島田小の子供たちは、読書活動を通して様々なことを知り、心豊かに成長していくことでしょう。

三学期最初の委員会活動 2023/1/16

1月16日(月)

4年生以上がそれぞれの委員会で、自分たちの学校を楽しく、充実させる工夫ある活動に取り組んでいました。

図書委員会では、全校のみなさんに読書の素晴らしさを伝えようと、「おすすめの本」を紹介する取組をしていました。どんな本が紹介されて、全校のみなさんが、どんな本と出会うのか楽しみです。

保健給食委員会では、ふわふわ言葉とちくちく言葉について、みなさんに考えてもらいたいと、どのような言葉が人の心をあたたかくし、どのような言葉が人の心を傷つけるのかを考えていました。全校に紹介され、島田小からちくちく言葉が消えて、ふわふわ言葉があふれることを期待します。

情報委員会では、リクエストされた曲を紹介する取組の準備をしていました。リクエストカードの整理、放送時間の内容、ナレーションなど細かく考えていました。みんなの好きな曲はどんな曲なのか、放送日が待ち遠しいです。

児童会執行部は、代表委員会の準備をしていました。すでに資料はできあがっていましたが、進行の方法、役割分担、提案内容の確認などが綿密に行われていました。代表委員での話し合いがしっかりできると思います。

どんど焼き 2023/1/15

1月15日(日)

1月15日(日)地域にある旧島田中学校の校庭で、どんど焼きが行われました。

地区区長会、公民館、観光協会、いどばた会、桃太郎育成会、島田子供クラブ、いきいきサロン、消防団のみなさんが協力してくださり、コロナ禍でなかなか実施できなくなっていた伝統行事の一つ、どんど焼きを子供たちに体験させてくださいました。

やぐらには、しめ縄や松飾り、書き初め作品が添えられました。

午前7時に参加していた子供たちによって着火され、大きな火柱となり、煙が空高く上がりました。

お団子やみかんを焼いて食べる子供たちは、とても嬉しそうで楽しそうでした。

どんど焼きの由来も教えてもらい、よい経験となりました。地域の皆様、ありがとうございました。

書き初め大会 2023/1/12

1月12日(木)

本日、書き初め大会を行いました。

1年生~6年生までの教室では、真剣な表情で一生懸命に書き初めに取り組む子供たちの姿がありました。

冬休み中にもきっと練習をしていたことと思います。

書いている字には、「上手に書こう」「一生懸命書こう」という思いが表れていました。一つのことに集中して取り組むことには、一人一人の子供の思いが込められているということを改めて実感しました。

掃除からスタートして気持ちも新たに 2023/1/11

1月11日(水)

始業式のあとに、掃除の時間がありました。

寒い中で手が冷たくなっていても、みんな一生懸命頑張ってくれていました。。

おかげで、学校がきれいになり、三学期を気持ちよくスタートできます。ありがとう。

3学期が始まりました 2023/1/11

1月11日(水)

三学期が始まり、久しぶりに島田小に子供たちの元気な声が響きました。

始業式では、学年の代表が、冬休みに楽しかったことや三学期に頑張りたいことを発表してくれました。

お出かけしたことや、いとこが遊びに来たこと、お正月におせち料理を食べたことなど、冬休みにはよい思い出が残ったそうです。

三学期にがんばりたいことについては、算数、理科の電気の学習、社会で都道府県を覚えること、縄跳びを頑張ること、勉強や生活に悔いを残さないことなど、一年間のまとめの学期であることや進級、進学を意識した発表がありました。

校長からは、ホップ・ステップ・ジャンプの話をしました。一学期、二学期とみんな頑張って成長してきました。三学期はジャンプのときです。日々の学習や委員会活動、当番の仕事などを頑張って一人一人の成長に結びつけましょう。

2学期が終わりました 2022/12/23

12月23日(金)

8月24日にスタートした2学期が、本日12月23日に終わりました。

一人一人が、そしてみんなが努力して成長した2学期となりました。課題であったあいさつにもプラスの変化が出ています。終業式では、学年代表のみなさんが2学期に頑張ったこと、できるようになったこと、思い出を発表し、冬休みに楽しみにしていることを語ってくれました。

生徒指導担当からは、安全に過ごすための話をしました。救急車、消防車、パトロールカーのこと。いかのおすしのこと。安全に元気に過ごし、3学期の始業式には笑顔で会いましょう。

情報モラル教室 2022/12/21

12月21日(水)

GIGAスクール構想により、学校では一人一大端末(Chrome Book)を学習に活用しています。多くは、インターネットを経由しています。現在、子供たちを取り巻く環境は変化し、パソコン、ゲーム、スマートフォンを使用してインターネットにつながる機会が増えています。

情報化の進展はよい面もありますが、間違った情報を得てしまうことや金銭に関わる問題、人間関係の悪化、健康上の課題など、多くのマイナス面もあります。

学校では、情報モラル教育を行い、端末の正しい使い方やネット上での人とのつながり方等について教える機会を持っています。今回は、上野原警察署の方に来ていただき、4年生以上を対象に講義をしていただきました。

インターネットやオンラインゲームでのトラブルについてや写真や個人情報の扱いについて、学力低下やイライラ感の増加など、具体的な事例を示して教えてくださいました。ご家庭でも、情報モラルについて児童と共有し、適切な情報端末の活用をお願いします。

ビオトープの冬 2022/12/19

12月19日(月)

登校して外で遊んでいた子供たちが、氷を持って児童玄関にやってきて見せてくれました。

定規を置いて、比べてみて一緒にその大きさを確かめました。本格的な冬の到来を感じました。

子供たちが、その氷があった場所を教えてくれました。ビオトープです。ビオトープに流れる水が、樋の途中で凍っていたり、水しぶきが葉について凍ったりと、できる場所も形も様々です。手に取ってみると冷たさは確かでした。

校庭の隅にあるビオトープは、四季折々に色や姿を変えて、季節を子供たちに感じさせてくれています。

きらきらぼし 2022/12/15

12月15日(木)

夕べは、双子座流星群を見た人がいるかもしれません。とても寒い夜でしたが、その分星の光がきれいでした。

教室から、まるで夜空の星を思わせるようなきれいな音が聞こえてきました。だれかが鉄筋を使って演奏しています。「きらきらぼし」です。

音楽をたどってみると、2年生教室にたどり着きました。みんなで演奏したり歌ったり。

教科書には、「よぞらのようすを おもいうかべながら、うたったり えんそうしたり しましょう」と書いてあり、マフラーと手袋をして夜空を見上げる子供のイラストがありました。

自然の美しさと音楽を結びつけるのも、授業であり、学習なのだなと思いました。そう思ったら、鉄筋の音色とみんなの歌声が、より美しく心に響きました。

寒い朝に! 2022/12/15

12月15日(木)

ここのところ、空気がキーンと冷たい朝晩となっています。

今朝は、島田小の校庭の水たまりの水が凍っていました。

そんな寒い朝に、校庭からは子供たちの元気が声が響いてきます。元気よく児童玄関を飛び出していった島田小の子たちは、滑り台鬼ごっこやサッカーを楽しんでいました。朝から元気に過ごしています。

マイクロビットを使ってプログラミング 2022/12/13

12月13日(火)

6年生の理科の学習で、暗くなったら明かりがつき、明るくなったら明かりが消えるというセンサーは、プログラミングによって制御されていることを学習します。

今日は、ICT支援の先生から、マイクロビットを使って実際にプログラミングを行い、そのしくみを学びました。

しくみが分かってからは、学んだことを応用転用して、自分で考えたプログラムを組み、最後には紹介し合いました。みんな、発想もよく、試行錯誤しながらも、とても早くプログラムを組んでいました。

みんなで創る島田小児童会 2022/12/9

12月9日(金)

自分たちで考え、話し合い、決定して実行する・・・島田小児童会のバトンタッチの季節になってきました。

来年度の児童会長、副会長を選ぶ児童会選挙の立会演説会と投票が行われました。

立会演説会はGoogle Meetを使い、オンラインで行いました。

立候補者は、これまでの児童会活動を高く評価したうえで、自分の理想とする学校について語り、みんなで一緒によりよい島田小学校にするためにどのような活動をしていきたいかということを伝えました。しっかりと伝える様子、教室でしっかりと聞く様子。どちらも真剣さが伝わってきました。来年度も、素晴らしい児童会活動が展開されていくことでしょう。

みんな大好き!ロング休み 2022/12/7

12月7日(水)

水曜日の給食後は、ロング休みです。いつもより長いお昼休みです。

元気よく外でみんなで遊んだり、室内で好きなことをして過ごしたり、島田小のみんなにとって楽しみな時間です。

空気が冷たくなってきた12月のある日。たくさんの人が校庭に出て元気よく友達と一緒に遊んでいました。学年によっては、その時間にみんなでレクをしていたところもありました。

雲梯、ジャングルジム、ブランコ、鬼ごっこ、サッカー、レクリエーション・・・。

みんなの笑顔がはじけていました。楽しいロング休みをみんな大好きです。

保健給食集会 2022/11/30

11月30日(水)

みんなが健康で元気に過ごすことができるようにと、保健給食集会のみなさんが、集会を企画してくれました。感染防止対策として、Google Meetを使ってオンラインで各教室に配信する形を取りました。

まず、動画です。夜更かし鬼が登場し、ゲームなどで夜更かしをしてしまい体調を崩します。しかし、早起きくん、早寝ちゃん、朝ご飯マン、味噌汁ちゃんたちが登場し、活躍することで、島田小のみんなが元気になっていくというストーリーでした。出演したのは、保健給食委員会のみなさん。迫真の演技にみんな目が釘付けになり、最後は笑顔になりました。

次に、栄養教諭の先生から食べることに関して、特に好き嫌いについてお話がありました。そうだったの?という目からうろこのお話がたくさんでした。食べることに対して新しい知識を得て、食生活がよりよくなっていくことでしょう。

本校の学校教育目標「げんきに なかよく たのしく ~笑顔 かがやく 島田小 ~」の実現に向けて特に「げんきに」の部分で大きな役割を果たす集会にもなりました。また、めざせスリーアップ「学力UP 生活習慣力UP 仲間力UP」の「生活習慣力UP」にも繋がります。みなさん、ありがとうございました。

クラフト教室 北都留森林組合のみなさんに教わりました 2022/11/29

11月29日(火)

5・6年生が、学校林で間伐体験をしたときに切った檜の枝を使ったリース作りに挑戦しました。

今日の先生は、北都留森林組合のみなさんです。子供たちが楽しく作れるように、分かりやすく指導してくださいました。おかげで、学年ごとのグループで立派な大きなリースが完成しました。

後半は、個人で枝や松ぼっくりなどを使ってそれぞれアート作りをしました。

楽しく夢中になれる時間は、あっという間に過ぎていきます。みんな集中して作品づくりに取り組んでいました。

このような自然に触れる体験、環境に関する意識の高まり、そして図工という教科としての学習が繋がり、また、教職員以外のみなさんに教えていただくというとても素晴らしい学習ができることに、感謝します。

読書祭・教職員による読み聞かせが終わりました 2022/11/29

11月29日(火)

秋の読書祭の取組の一つ、教職員による朝の読み聞かせが今日で終わりました。

担任以外の教職員が、各学年の教室で読み聞かせをしてきました。各学年、3人の教職員からのおすすめの本を知ったり、教職員が好きな本を読んでもらったりしました。よい読書体験ができたことでしょう。

今後も、図書室での読み聞かせ、市立図書館の出前読み聞かせなどは続きます。楽しみにしていてください。

第2回学校運営協議会を開きました 2022/11/26

11月26日(土)

いつも島田小の児童をあたたかく見守り、子供たちのためにご尽力いただいている委員のみなさんにお集まりいただいて、学校運営協議会を開きました。

学校開放日の授業参観や、音楽発表会、PTA学習会もご覧いただいた方もいらっしゃいます。

教職員の自己評価の結果の分析を見ていただいたり、県教育委員会の研修での発表資料を見ていただいたりしました。

また、安全・安心に関することや子供たちのための活動についてなど、活発にご意見が出されました。

これからも地域とともにある学校、コミュニティ・スクールである島田小にお力をお貸しください。

PTA学習会 富士学苑ジャズバンド部のみなさんの演奏会 (学校開放日)2022/11/26

11月26日(土)

島田小に素敵なお客様をお招きし、素晴らしい演奏を聴かせていただきました。

全校児童と保護者のみなさん、学校運営協議会のみなさんの心にズシンと届いたリズム。

うっとりするような素敵なハーモニー。楽しいトーク。

目の前にいるみなさんから直接届く音楽に、自然に体が動いたり、手拍子したり・・・。

島田小の児童のみなさんは、音楽の素晴らしさを感じるとともに、自分たちの未来に近い、中学生、高校生のみなさんの姿に憧れを持ったことでしょう。

富士学園中・高等学校ジャズバンドのみなさん、素敵な時間をありがとうございました。

音楽発表会 (学校開放日) 2022/11/26

11月26日(土)

2校時からは、音楽発表会を行いました。

これまでの取組の過程で、たくさんの努力をしてきて努力の壺から努力の水があふれたましたね。

練習していてうまくいかず、嫌になりそうになったこともあったけど、きっと頑張って乗り越えて、心の中に幸せの四つ葉のクローバーが生まれましたね。

そんな素敵な島田っ子の歌や奏でる音は、ご家庭や地域のみなさんの心に響いたことでしょう。

1・2年生は、「空にジャンプ!」、ハンドベルを使った「ドレミのうた」。元気いっぱいのみんなが、楽しい音楽を届けてくれました。

3・4年生は、シマダ・ミュージック・アンサンブル・プロジェクトのメンバーとなり、「なんども なんどでも」を歌ってくれました。そして、一人が2つのカップを使い、リズムを打つカップスを披露してくれました。かっこいいリズムに胸が躍りました。

5・6年生は、島田小の校歌を合唱で披露してくれました。また、リコーダーで、たくさんの曲をメドレー風に美しく奏でてくれました。さすが、高学年です。

最後に、会場のみなさん全員で「夕焼け 小焼け」を歌いました。素晴らしい音楽発表会になりました。

道徳授業参観 (学校開放日) 2022/11/26

11月26日(土)

本日は、学校開放日でした。1校時は、全学年とも道徳の授業を行いご家庭の皆様、学校運営協議会の皆様に参観していただきました。

日頃の生活を見つめ直し、気持ちのよい生活をしようとする心。自分のよさを見つけ、さらに伸ばそうとする心。

郷土を愛する心。命を大切にする心。生きることは何と問い続ける心など。

学年によって、いろんな心が広がり深まることをめざした授業でした。

代表委員会オンラインで開催 2022/11/25

11月25日(金)

コロナ禍における児童会活動の在り方の一つとして、代表委員会をオンラインで開くということがあります。

一つの教室に代表委員が集まるのではなく、各教室をGoogle meatでつないで話し合いをしています。本日は、12月の目標と児童集会の内容について話し合われました。

二学期のまとめとして何をどのように取り組むか、楽しい学校生活を協働して創造していくための集会をどのように準備していくかなど、明確にすることができていました。

避難訓練実施 2022/11/24

11月24日(木)

家庭科室から出火したという設定で、避難訓練を実施しました。

本校では、避難のときに「お・か・し・も」を徹底しています。「おさない・かけない・しゃべらない・もどらない」です。訓練の際には必ず確認しています。今日の訓練でも、どの児童も「お・か・し・も」がしっかりとできていました。

また、火事という設定なので、火元に近いところを通らないで避難することや、ハンカチ等で口や鼻を押さえ煙を吸い込まないようにすること、姿勢を低くして移動することなどを確認したり、学んだりすることができました。

今回は、防火扉を閉めて訓練をしました。1年生は、初めて防火扉を開けて通ってみる体験をしていました。

訓練をしっかりしている島田小の児童のみなさんは、万が一火事や災害が発生しても、適切な避難行動をとることができるでしょう。

中学校の先生による出前授業 2022/11/21

11月21日(月)

6年生が卒業するまで、5ヶ月を切りました。今日は、中学校の先生が来校してくださり、6年生に授業をしてくれました。

5時間目には、中学校の学習全般についてお話しいただいたことで、6年生のみなさんは、中学校の学習のイメージをもてたことでしょう。

数学では、素数を探す活動をしましたが、小学校で学ぶ約数が手がかりになると言うことで、改めて小学校の算数と中学校の数学が繋がっているということが分かりました。

6時間目は、英語の学習をしました。テーマは色でした。聞く、話す、書く、イメージを膨らませる多様な学びがありました。

どちらの授業でも、学びへ意欲や他者との協働的な学びの大切さを実感できたようです。

中学校の先生方、ありがとうございました。

美しく輝く銀杏の葉 2022/11/21

11月21日(月)

雨上がりの昼休み。青空が顔を見せ、太陽の光が差し込んできました。

黄色く色づいた校庭の銀杏の葉が日光に照らされ、自然の美しさを輝かせています。

昼休みには、元気な島田小の子たちが、外へ出て遊んでいました。

サッカーをする子らと銀杏の木、滑り台の周りで追いかけっこをする子らと銀杏の木。

バレーボールをする子らと銀杏の木、ブランコをする子らと銀杏の木。

一輪車に乗る子らと銀杏の木。青空に映える美しい銀杏の木が、島田小の子たちを優しくあたたかかく見守ってくれているようです。

卒業記念植樹 最後の学校林活動 2022/11/17

11月17日(木)

島田小では、学校林活動を1年生~6年生まで全ての学年で行っています。

1,2年生は、地域のみなさん、自然の里のみなさんとともにネイチャーゲームや手作りアスレチックを使った冒険活動。3,4年生は都留文科大学の先生とともに学校林に入り、自然学習。5年生は森林組合のみなさんのご協力による間伐体験。6年生は、自分で選んだ木の苗を植える卒業記念植樹。

今日は、6年生が植樹に行ってきました。森林組合のみなさんのご指導ご助言のもと、穴を掘り、苗を植え、杭をさして坊獣ネットを設置しました。作業をするうちに、手慣れた感じがしてきました。さすが6年生です。植樹が終わったら、冒険活動をしました。最後の学校林活動の時間を名残惜しむかのように楽しんでいました。

「今日が最後の学校林かー。」という声も聞こえてきましたが、島田小学校を卒業しても、自分で植えた木がどれくれい育っているか見に来てほしいです。十年後、二十年後、百年後、自分が植えた木が大きく高く空に伸びていることを想像してみてほしいです。

5,6年生 校外学習で甲府へ 2022/11/16

11月16日(水)

校外学習シーズンです。5,6年生は、甲府へ行ってきました。

NHK甲府放送センターでは、アナウンサー体験をしたり、ニュースができるまでの過程を学んだりしました。

県庁では、水防センターで水防に関する学習をしました。山梨ジュエリーミュージアムでは、山梨県の地場産業である宝飾産業の加工生産の歴史や優れた技術について知ることができました。

県立科学館では、実験や物づくり体験、科学ショーを観てきました。

校外学習での学びを知識として吸収するだけではなく、自分でどのように受け止めたか、心はどう動いたかということまで見つめることで、学びは大きく深くなっていくことでしょう。

学校林で自然体験 2022/11/16

11月16日(水)

1,2年生のみなさんが、学校林で自然体験活動をしました。

この活動には、強力な応援団が同行してくださいました。ネイチャーゲームの講師の先生とゆずりはら自然の里のみなさんです。

自然や野外活動のスペシャリストをお迎えし、楽しみにしていた学校林活動に出発していきました。

学校林へ向かう途中の道で、色とりどり様々な形の葉っぱを拾ったり、森に差し込む光で遊んだりしました。

冒険活動では、丸太渡りや手作りブランコ、木登りに挑戦。

豊かな自然の中で、友と関わりながら、豊かな体験をすることができました。

このような素敵な体験を通して、島田小のみなさんは、心豊かな子供たちに育っていくことでしょう。

人権教室 いじめについて考える 2022/11/11

11月11日(金)

人権擁護委員のみなさんがご来校くださり、3・4年生対象の人権に関する授業をしてくれました。

いじめを扱ったアニメーションを観た後、どうしたらいじめをなくすことができるかということをグループで話し合いました。人権擁護委員のみなさんがグループに入り、ファシリテーターとなってくださったおかげで、子供たちが真剣に考え、多くの意見を出し合うことができました。

最後に発表をして意見を共有することで、人権意識が高まり、いじめ防止のためにできることを具体的に明確にすることができました。

日々の生活の中で、自分や友達がかけがえのないものであり、大切にされなければならない存在であることを意識してくれることでしょう。友達に対する思いやりや優しさも大きくなっていくでしょう。そして、いじめは絶対に許されるものではないという認識をこの授業を通して持てたと思います。ありがとうございました。

人に優しく、思いやりのある島小っ子に育っていってほしいです。

芸術鑑賞会 影絵劇 2022/11/10

11月10日(木)

芸術鑑賞会で、影絵劇を観ました。上野原西小の体育館に行き、劇団影法師さんの「妖怪影絵劇ゲゲゲの鬼太郎」を鑑賞しました。

少し怖かったり、ハラハラドキドキする中でも、素敵な影絵の色や操作の技術の高さの素晴らしさに感激しました。

このような会が実現できたのも、企画運営してくださったみなさん、劇団のみなさんのおかげです。

素敵な時間をありがとうございました。

サツマイモを掘ったよ 2022/11/9

11月9日(水)

1時間目に、1年生と2年生が畑に集合。さあ、芋掘りです。ワクワクどきどき感が伝わってきます。

長い蔓を引っ張ったり、先生に切ってもらったりしながら、サツマイモ堀りに一生懸命。

大きかったり、小さかったり、いろんな形があったり、1年生と2年は笑顔で掘っていました。

掘る土の感触、サツマイモの感触、重さ、色など体験を通してしか分からないことを学ぶことができた時間となりました。

自然活動 3・4年生 2022/11/8

11月8日(火)

秋晴れの日、3年生と4年生が学校林に行ってきました。

都留文科大学の先生と一緒に、自然の中で動物について学びました。森の中で、リスが食べたクルミの殻を見つけた人もいました。

そして、ブランコや丸太渡り、ロープクライミングなどの冒険活動を楽しみました。

五感を働かせて、自然の素晴らしさ、自然の中で生きる自分たちの存在を見つめるよい機会になっています。

学校林があることで、このような活動ができます。学校林に関わる皆様に感謝します。

学校林活動 5年生 2022/11/4

11月4日(金)

5年生が、学校林に行ってきました。

北都留森林組合のみなさんに教わりながら、間伐の体験をしました。

幹や枝を切ったり、切った木を運んだりするのは、なかなか大変な作業ですが、5年生は、活動を楽しんでいました。

冒険活動では、木に取り付けたブランコに乗って、空に飛び出すような感覚を味わいました。このような感覚は、普段なかなか感じることができません。

学校林があることで、このような体験ができます。ご指導、ご支援をしてくださっている森林組合のみなさん、地域のみなさんに感謝いたします。

今日はラッキーデー なかよしの日 2022/11/2

11月2日(火)

児童会テーマは、ウルトラ7です。その中にある「ラ」は、ラッキーデーをつくりますという取組にも通じています。

ラッキーデーというのは、今年度の児童会活動の3つの柱のうちの1つ「笑顔になり楽しくすごそう!!」の取組です。

今日は、縦割り班ごとに楽しく過ごすことができました。

白組は、転がしドッジボール。赤組は、王様ドッジビー(ボールではなくフリスビー)を楽しみました。

島田小にたくさんの笑顔が生まれました。リードしてくれた6年生、児童会、縦割り班のリーダーのみなさん、ありがとう。

みんなのために ~委員会活動~ 2022/10/31

10月31日(月)

今日の6校時に、委員会活動がありました。4年生以上のみなさんが各員会及び児童会執行部に所属し、島小のみんなのために活動してくれていました。

保健給食委員会は、今度の集会で使うビデオ収録と台本の読み合わせをしていました。ビデオの完成が待ち遠しいです。

図書委員会は、「おすすめの本20冊」の仕分け、リストづくり、教室への搬入をしてくれていました。読書祭の取組の一つです。みんなが読書の秋を楽しんでくれそうですね。

情報委員会は、掲示物の張り替えと放送室の掃除をしていました。みんなの目にふれる廊下の壁の情報を一新。放送室もきれいになりました。

児童会執行部は、島小祭の企画を話し合っていました。みんなが楽しめる集会ができそうですね。

みんなのために、みんなががんばることが素晴らしいですね。

秋の読書祭が始まります 2022/10/27

10月27日(木)

いろんな秋がありますが、島田小では「読書の秋」の取組が始まりました。

秋の読書祭の第一弾 「読書バイキング」です。

4つの教室で、図書委員による読み聞かせが行われました。

なぜバイキングと言うかというと、自分の参加したいところへ行って読み聞かせを聞くからです。

一人一枚チケットを持ち、入り口でチケットを提出して参加します。一つの会場に様々な学年の児童がいることになります。

クイズなどが入る場合もあり、楽しい取組です。

みんな真剣に話を聞き、クイズに答えたり、感想を話したり、楽しい時間となりました。

図書委員のみなさん、ありがとう。

寒い一日でも元気な島田の子 2022/10/24

10月24日(月)

今日は、朝からとても寒い一日でした。

昼になっても気温が上がらず、校庭へ出る児童から「さむっ!」という声が聞こえました。

それでも、島田の子たちは、みんなで楽しく元気いっぱいに遊んでいました。

校庭の木々の葉は、一気に赤や黄色に色づき、秋が急に深まったことを感じます。

秋の遠足1・2年生 帝京科学大学へ 2022/10/22

10月22日(金)

1・2年生のみなさんは、秋の遠足で帝京科学大学へ行ってきました。

よい天気になり、気分も晴れ晴れ。

午前中は動物たちとふれあい、午後はネイチャーゲームを楽しんでたくさんの学びを得ました。

帝京科学大学の先生方、学生の皆さんが大変工夫されたプログラムを組んでくださり、充実した1日となりました。

帝京科学大学のみなさんには、今年も動物ふれあい教室を2回も行ってくださり、ハムスターの飼育体験にもお力添えをいただいています。

1・2年生にとって素晴らしい遠足となりました。ありがとうございました。

地域へ飛び出して学ぼう! 消防署見学 2022/10/20

10月20日(水)

3年生のみなさんは、上野原消防署に見学に行きました。

人々の命を守るための救急車に乗せてもらい、説明を受けました。

救急救命で人の命を助ける人々の働く様子や思い、救急車の設備、助けられる人について知り、考えることができました。

また、消防車についての説明をしてもらい、実際に消防車にも乗せてもらいました。

子供用の防火服を着て、気分は消防士!

消防署のみなさん、親切にしていただきありがとうございました。

実際に見て体験した学習は、考えを深めてくれます。

秋を見つけよう! 秋晴れの空の下で 2022/10/20

10月20日(水)

すっきりと晴れ渡った秋の空の下で、1年生が何かを観察しています。

色づいた落ち葉やどんぐりを手に、観察カードに丁寧にかいていました。

一人一人がそれぞれの秋を見つけていました。

最後には、みんなが集まってみつけたものを発表したり共有したりしていました。

自然に恵まれた島田の地で豊かな学びが展開されています。

今朝は、放射冷却で冷え込みました。でも、その分空の青さが深まり、秋らしい空気を感じられました。

交通安全の取組に感謝 2022/10/20

10月20日(木)

学校から見て南側の、県道35号線の横断歩道の周辺に道路標示をしていただきました。

消防団島田分団の詰所のところと給食センターさんの前に

「横断歩道有り」と路面にかかれ、そこから横断歩道まで白い破線もかかれました。

行政、警察、安全協会、地域の皆様に感謝いたします。

私たち大人は運転に気をつけ、子供たちは歩行に気をつけるようにします。

ありがとうございました。

元気いっぱいの島小っ子 水曜日のロング休み 2022/10/12

10月12日(水)

水曜日のお昼休みは、ロング休みといって長い時間が確保されています。

島小っ子にとっては、最高の時間です。たくさん遊び、たくさんの人と交流できます。

秋らしい爽やかな気候になり、熱中症を気にせず遊べます。

鬼ごっこ ジャングルジム サッカー 滑り台 ブランコ

いろんな子がいろんな遊びをしています。学年を越えて一緒に遊んでいるのもとてもよいことです。

たくさん遊び、たくさん人と関わって、いろんなことを学んでいます。

チャイムがなったら、みんな元気よく走って玄関へ向かい、5時間目の学習にしっかりと取り組んでいました。

教育実習研究授業 がんばった実習生と2年生 2022/10/12

10月12日(水)

2年生の教室で、教育実習生による研究授業が行われました。

根拠を持って三角形と四角形を弁別するという学習目標に向かって、これまで学んだことを振り返りながら、考える2年生。三角形とは・・・四角形とは・・・という定義と、辺や頂点の数を数えながら考えていました。

ミライシードのオクリンクを使って、自分の考えを整理し、意見を出し合って考えを深めていました。

教員になることを目指して実習に臨み、授業を考えてきた実習生と、目をキラキラ輝かせながら考え学ぶ2年生。

素晴らしい授業になりました。

一人ひとりがキラキラ輝いた運動会! 2022/10/8

10月8日(土)

前日の雨による校庭のコンデションの心配もありましたが、運動会を実施することができました。

これまでの、島小の子供たちの運動会への取組は素晴らしいものでした。時には暑い日もありました。

時には練習が続く日もありました。どんなときも、島小の子供たちは瞳を輝かせ、素早く動き、みんなで協力していました。

だから、今日の運動会は素晴らしいものになると確信していました。

運動会では、練習の成果を十分に発揮して、白熱した展開の競技、感動するような表現運動を見せてくれました。

最後の最後まで、しっかりやろう!頑張ろう!という姿勢は立派でした。

テーマである「最強をめざせ ウルトラソウル!!」は、まさに今年の島小の子供たちの熱い思いを表していました。

心から素晴らしいと思える運動会になりました。島小の子供たち、よく頑張りましたね!

ご家庭の皆様の、心あたたまる応援、親子競技への参加、運動会終了後の後片付けへのご協力に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

運動会前日の取組 2022/10/7

10月7日(金)

運動会まであと1日となりました。雨が降り続けています。とても寒い日です。

しかし、島小の子供たちの心は熱く、体育館での練習は盛り上がっていました。

1時間目の全校練習、各ブロックの練習、中休みや昼休みは縦割りごとの自主的な練習。

運動会前日の取組は、とても充実したものとなりました。ここまで頑張った子供たち。

明日の運動会が楽しみです。

雨ニモマケズ 2022/10/6

10月6日(木)

運動会まであと2日。練習も大詰めを迎えている今日は雨が降っています。

校庭は使えません。水たまりに雨が落ち続けています。

体育館から元気な声が聞こえてきます。

校庭が使えないのなら、体育館で練習しよう。表現の練習、縄跳びの練習。

島小っ子たちは素晴らしいです。日に日に上手になっていきます。

それだけ真剣に運動会に向けた練習をしているのですね。

青空の下で 2022/10/4

10月4日(火)

運動会がだんだん近づいてくる中、島小のみんなは、運動会に向けて頑張ろうという思いで胸いっぱいです。

今日は、1校時に全校種目の練習をしました。

全体で確認することが終わったら、赤白それぞれのチームごとに、作戦と練習に時間を使いました。

声を掛け合い、きびきびした動きではつらつと取り組むみんな。このような練習がみんなを成長させます。

明日からの天気が心配ですが、今日は青空のしたで、元気いっぱい練習に取り組んでいました。素晴らしい島小っ子たちです。

運動会に向けて努力の水を貯めていこう 2022/09/29

9月29日(木)

運動会の練習が行われています。

今日の1校時に全校練習をしました。歌、体操、開会式・閉会式の練習です。

どの子も真剣な表情で練習に取り組むのも、島田小の素晴らしいところです。

校長の話として、運動会に向けて、今みんなは努力の壺に努力の水を一滴一滴貯めているところです。

10月8日の運動会には、努力の壺から水があふれるように頑張っていきましょう。という話をしました。

子供たちの一生懸命さに、感動の毎日です。

教育実習研究授業 2022/09/28

9月28日(水)

現在2名の教育実習生が島田小で実習を行っています。

この日は、1名が、5年生の教室で研究授業に臨みました。

割り算の商を、どのように表したら分かりやすいかという児童の考えが引き出されるよい授業でした。

ICTを活用して考え方を交流させ、学びを深めて行く過程が素晴らしかったです。

放課後の研究会では、参加した教員からたくさんの意見が出され、私たち教職員にも大いに勉強になる研究授業となりました。

運動会特別日課が始まりました 2022/09/26

9月26日(月)

10月8日(土)の運動会に向けて、重点的に取り組む運動会日課がスタートしました。

本日の1校時には、全校種目である「島小タイフーン」の並び方、ルールの確認をした後、練習をしました。

6年生がリードして練習を進める中で、どの子も一生懸命取り組んでいました。

島小のみんなのよいところをまた一つ見つけることができました。

研究授業 2022/09/21

9月21日(水)

本校では、校内研究で「根拠を明らかにした他者と語り合える児童の育成~自分の力で考えて対話する授業づくりを通して~」というテーマを設定し、研究をしています。

9月21日に、1年生で研究授業を行いました。算数「かたちあそび」の学習をする1年生のみなさんの様子を全教員で参観しました。

自分の考えを持ち、友達の考えと交流させて発展させていきながら目をきらきらさせて学習に取り組んでいました。

入学して約半年、この間にたくさんのことを学んできた1年生。今日の学習がこれからの学習に繋がっていくことは想像にたやすいです。

授業の後の研究会で、先生方もたくさん勉強しました。

教育実習が始まりました 2022/09/15

9月15日(木)

学校の先生になるための勉強の一つ、教育実習に2名の実習生がいらっしゃっています。

所属学級は、2年生と5年生ですが、全ての学年で授業を参観したり、休み時間には学年関係なく子供たちと関わってもらいます。

お一人は2週間、もうお一人は4週間の実習です。

島田小での教育実習が、実習生のみなさんや島田小の子供たちにとって、有意義で思い出深いものになることを願っています。

運動会に向けて 先生たちもがんばりました! 2022/09/14

9月14日(水)

大きなイベントである運動会が、少しずつ近づいてきました。

児童のみなさんの心の中には、運動会に向かって頑張ろうという気持ちが芽生えてきているのではないでしょうか。

今日の放課後、先生たちが協力して運動会用のポイント打ちをしました。

みんなががんばる姿を思い浮かべながら、ラインを引いたりポイントを打ったりしました。

校庭が運動会モードになりました。10月8日の運動会には、笑顔の花がたくさん咲くことを祈っています。

みんなで歌おう 2022/09/13

9月13日(火)

3、4年生の音楽の授業に講師を招き、歌い方を教わりました。

県教育委員会の事業の一つである、いきいき地域人材活用推進事業で地域の方に講師として来ていただいています。

「なんども なんどでも」という歌の歌い方を丁寧に、細かく教えていただき、どんどん上手になっていきます。

歌を歌うことの楽しさや喜びを感じながら、よい一時を過ごすことができました。これからも教わって、さらに上手になって、楽しく歌うことができるでしょう。

第3回クラブ活動 2022/09/12

9月12日(月)

4年生以上のみなさんは、「ものづくりクラブ」か「運動クラブ」のどちらかに所属しています。

自分の好きなことを通して、同好のみなさんと交流する機会です。

普段の学年ごとの学びでは、横のつながりが強くなりますが、クラブ活動では、横のつながりに加え、学年を越えた縦のつながりが強くなります。

今日は、今年度3回目のクラブ活動が行われました。ものづくりクラブは、風車づくり。運動クラブはサッカーです。

6年生を中心に自主的な活動に取り組み、たくさんの笑顔が見られました。

ハムスターの飼育体験 2022/09/12

9月12日(月)

1年生のみなさんは、帝京科学大学から預かったハムスターの世話をしています。

かわいいハムスターが、元気に健康に島田小で暮らすために、家を清潔にしたり、食べ物を与えたりしています。

このような体験をすることで、ただかわいいと言うだけではなく、飼育の大切さや命の素晴らしさを感じられることと思います。

楽しみにしていた 島田小リクエスト給食の日 みんな大好きおいしい給食 2022/09/6

9月6日(火)

今日は、島田小のみなさんがリクエストした給食でした。上野原市の小中学校のメニューに、島田小のみんなが選んだメニューが出たのです。

人気投票の結果、島田小リクエスト給食のメニューは、きなこ揚げパン、牛乳、ミルメーク、イカとブロッコリーのソテー、コンソメスープでした。

こういう企画をしていただけるのは、とても嬉しいですね。子どもたちの食への興味関心が高まりますし、体験を伴う食育にもなります。

「みんな大好き、おいしい給食」島田小リクエスト給食。よい思い出になりました。

動物ふれあい教室 2022/09/5

9月5日(月)

帝京科学大学のみなさんが、かわいらしい動物を連れて島田小学校へ来てくれました。

専門的な知識を持ったみなさんから、動物のことを詳しく教えてもらうことができることは、とても嬉しいことです。

見て、聞いて、さわって生命を感じられたことは、子どもたちにとって忘れられない大切な学びになったことでしょう。

かわいらしい動物のうちのハムスターを預かり、子どもたちが飼育体験学習としてお世話をしています。

地域にある大学と連携ができ、ありがたいです。

引き渡し訓練 ありがとうございました 2022/09/1

9月1日(木)

南海トラフ地震を想定した、引き渡し訓練を行いました。

ご家庭のみなさまには、お忙しい中、学校にお越しいただき、ありがとうございました。

学校では、災害から身を守るために、「まず低く 頭を守り 動かない」という基本行動を教えています。

また、「自分の命は自分で守る」ことが第一歩であるということも、生涯にわたって自助ができるように指導しています。

コロナ禍で人が集まることがなかなかできない状況ですが、本校では引き渡し訓練を行うことができました。

これも小規模校の強みだと思っています。これからもご協力をお願いします。

朝顔の種をみんなでとりました 2022/09/1

9月1日(木)

時の流れを感じます。一学期に1年生が蒔いた朝顔の種。芽が出て双葉が出て本葉が出て・・・・。夏休みが終わる頃には、大分大きくなっていくつか花が咲いていました。

夏休みにはおうちに持って帰って世話をして、たくさんの花が咲きました。

休み明けに提出していた朝顔カレンダーには、たくさんの朝顔にきれいな色が塗られていました。

そして、今日、1年生のみなさんは種をとっていました。一粒の種から育った朝顔からたくさんの種がとれたことに、驚いたり喜んだりしていました。

そして、「来年の1年生もいっぱい朝顔の花を咲かせるね。」と一年後に思いを馳せていました。

本を借りたり読んだりするのが上手です 2022/08/30

8月30日(火)

島田小学校は、読書活動が盛んです。学校でも家でも本をよく読む人が多いです。

お家の人も一緒に家読に協力してくれます。

ある日の図書室の様子です。どこにどんな本があるのかをよく知っていて、丁寧に本を扱い、礼儀正しく貸し出しをしてもらっていました。

早く借りた子は、静かに本を読んでいました。素敵な島小のみなさんです。

夏休み作品展開催中 是非お越しください 2022/08/29

8月29日(月)

夏休みにみんなが作った工作や絵、自由研究が、家庭科室に展示・掲示してあります。

それぞれの作品や研究からは、一人一人が頑張った様子が見えてきます。

一学期の終業式で、校長から、夏休み中に3つの栄養をつけくださいという話をしてありました。

頭に栄養を、心に栄養を、そして体に栄養を!というものでした。

工作や絵、自由研究への取組は、頭と心にたっぷりと栄養を行き渡らせるものとなったことでしょう。

友達や上級生下級生の頑張りを作品から受け止めて、感動することもあるでしょう。

来年の夏休みは、こんなことあんなことやってみたいなと思いを馳せることもあるでしょう。

1年生のみなさんは、初めての島田小夏休み作品展を真剣に見ていました。

ご家庭の皆様もどうぞご覧くださいますようお願いします。作品展は、8月29日、30日、31日の3日間です。

ノートのようにクロームブックを使う ヘチマの観察と記録 2022/08/29

8月29日(月)

4年生が理科の学習でヘチマの観察をし、成長の様子を記録していました。

以前行っていた、ノートに絵を描いたり、鉛筆で記録したりするという活動が、今ではクロームブックで写真を撮って、アプリケーションに記録するというように変わっています。パソコンがまるでちょっと前の文房具です。

子どもたちは、雄花と雌花の違いや茎の長さ、太さ、実の長さや太さを、ミライシードのオクリンクというアプリに記録しまとめていました。

愛校作業 みんなで校庭の草とりをしました 2022/08/26

8月26日(金)

夏草の生長のスピードには驚かされます。自然の生命力を感じながらも、校庭の草をなんとかしないとと思っていたところです。

26日(金)に、全校のみなさんが、縦割り班ごとに校庭の草を取ってくれました。

いつも思うのですが、島田小の子どもたちは、草取りの作業をおっくうがらず進んで取り組み協力して校庭をきれいにしてくれます。

今回もみんなの一生懸命な様子を目の当たりにしながら、一緒に草を取りました。

みなさん、ありがとう。

二学期がスタートしました 2022/08/24

8月24日(水)

夏休みの間、静かだった島田小学校に、子どもたちの声が響きました。

今日から、二学期スタートです。

始業式では、みんなよく話を聞いていて素晴らしかったです。学年の代表の児童が、夏休みの思い出と二学期に頑張りたいことを発表してくれました。

その後、各教室では、掃除をしたり、宿題を提出したり、夏休みを振り返ったり、夏休みの宿題の答え合わせをしたりと様々な活動を行っていました。久しぶりに会えた友達もいることでしょう。

夏、秋、冬と3つの季節をまたぐ長い二学期ですが、毎日を充実し笑顔になれるような日々を過ごしてほしいです。

一学期が終わりました 2022/07/20

7月20日(水)

本日、一学期終業式を行いました。一学期の授業日は69日ありました。

校長からは、一日一日にできることは、小さなことだけど、積み重ねは大きいこと。始業式に校長から伝えた、4つのこと(①自分や友達のよいところを見つけましょう。 ②よく考えて行動しましょう。 ③努力を続けましょう。 ④人に優しくしましょう。)について、どうだったかな?と投げかけました。

以前、全校朝礼で話した、努力の壺のことや四つ葉のクローバーの話も交えて、一人ひとりが一学期に成長したことを話しました。

夏休みに向けては、3つの栄養をつけてくださいということを伝えました。①頭に栄養を! ②心に栄養を! ③体に栄養を! です。具体的には、どんなことでしょうと投げかけました。児童から出されたものも含めて次のようなことが考えられます。

①頭の栄養 読書、夏休みの友などの宿題、自由研究や工作

②心の栄養 友達と話すこと 家族とのコミュニケーション 地域の人へのあいさつ お手伝い など

③体の栄養 ご飯をしっかり食べること ラジオ体操など 運動をすること はやねはやおき など

土日祝日を含め、34日間連続の長い夏休みです。一学期が終わろうとしている今、あっという間の一学期だったなと思うように、夏休みが終わる頃には、あっという間だったなと思うことでしょう。

一日一日を大切に、頭と心と体に栄養をいっぱい蓄えて、笑顔で二学期のスタートを迎えましょう。以上のような内容の話を校長からしました。

学年代表の子供たちからは、シャボン玉の勉強のこと、算数のリットルやデシリットルの勉強のこと、漢字のテストで100点を取ったこと、都道府県を覚えたこと、暗唱に取り組んだことなどの一学期に頑張ったことや、水泳をがんばりたい、テニスを観に行くこと、コロナ禍で3年間会えなかったいとこに会って遊ぶことなど、夏休みに楽しみにしていることや頑張ろうとしていることが発表されました。その子らしい発表ができ、大きな拍手が起こりました。

生徒指導主任からは、不審者から身を守るための「いかのおすし」の確認、交通安全を心がけること、熱中症予防、水の事故に注意することなど、安全についての話がありました。

本校の規模だからできることですが、校歌をみんなで歌い、終業式を終わりました。

全校のみんなで大掃除をして学校をきれいにし、各学級で一学期のまとめをして「あゆみ」「健康カード」「おたより」が一人ひとりに手渡され、一学期を終えました。

子供たちを見守ってくださったスクールガードの皆様、ゴミ退治のコラボレーションを実現してくださった皆様、日頃から島田小学校にご協力していただいる地域の皆様、いつも島小を支えてくださっているご家庭の皆様に感謝いたします。ありがとうございました。二学期もよろしくお願いします。

言葉と心 2022/07/19

7月19日(火)

私たちが日々使っている言葉。

自分の言葉は、誰かに向けて発するもので、相手の言葉は、「わたし」に向けて発せられたものです。

人は、言葉を使って意志や希望や、気持ちや情報など、さまざまなことを伝え合います。言葉は、情報伝達の手段ではありますが、その情報には、送り手と受け手双方の感情が付帯します。どの言葉を使うかによって、相手の心に湧き上がる感情が変わります。

相手にマイナスの感情を生む言葉を、小学校ではよくチクチク言葉といいます。反対に、相手にプラスの感情を生む言葉を、小学校ではよくフワフワ言葉と言います。

悲しい、淋しい、辛い、もう嫌だ・・・などの感情を生むのも言葉、やったー、嬉しい、楽しい、よかった、またがんばろう・・・などの感情を生むのも言葉です。

学校では、子供同士、さまざまな言葉のやりとりがあります。児童会では、フワフワ言葉を言われたらカードに書いて、みんなに紹介するという活動に取り組みました。児童玄関正面の壁に掲示してあります。そこには、次のような言葉が紹介されていました。

「いっしょに遊ぼう。」「すごいじゃん。」「ありがとう。」「だいじょうぶ?」「ものしりだね。」「ここにティッシュあるよ。」「がんばろうね。」「いいじゃん。」「すごいね。」「やさしいね。」「どんまい。」「またがんばろう。」

すてきな言葉ですね。この活動をきっかけに、子供たちが自らから言葉について考え、相手を勇気づけたり、励ましたり、思いやったり、賞賛したりしながら、お互いに楽しく豊かな学校生活を過ごしてほしいです。

夏休みになります。ご家庭におきましても、フワフワ言葉を親子で使ってみていただけたらと思います。

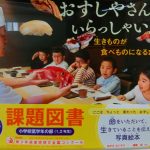

わたしたちは、たくさんのいのちでできているんだ 2022/07/15

7月15日(金)

今日も素敵な出会いと学びがありました。

2022年 青少年読書感想文全国コンクール課題図書 低学年の部の中の1冊に次の本があります。

『おすしやさんにいらっしゃい!生きものが食べものになるまで』 おかだだいすけ 文 遠藤宏 写真(岩崎書店)

1、2年生にこの本を読み聞かせてくださったのは・・・・おかだだいすけさんです。そうです。文を書いた岡田さんと写真家の遠藤さんが、島田小に来てくださったのです。体育館に設置されたテーブルの上には、まな板、包丁、壁には岡田さんのお店ののれん。体育館ではないような、お寿司屋さんのような雰囲気です。

大型モニターに映し出された本のページに沿って、岡田さんが読み聞かせをしてくださいます。ときどき、なぜ金目鯛というのでしょうかなどの問題を出したり、子供たちからの質問に答えたりしながら読んでくれました。読み聞かせが終わり、動画を見せてくださいました。そこには、ご自身やご家族が魚を釣り上げる様子が映し出されていました。自ら魚を釣るためには、魚が何を食べるかということを知る必要があります。魚が何かを食べ、その魚をわたしたち人間がいただいている。命はつながっているということに気づかされる動画でした。

「生きものは食べものになって、君たちの体の一部になります。私たちはたくさんの命でできているんです。」と岡田さんは教えてくださいました。今日の朝ご飯、何を食べましたか?たまごは、何から生まれ、何になるのでしょうかという投げかけで、子供たちは卵は命であると理解できたようです。トマトを食べたという子もいました。植物も生きている。私たちが食べたり飲んだりするもので、生きていないものは、水と塩だけで他のものは全部生きものだということも教えていただきました。

さて、いよいよお魚の登場です。岡田さんが九州で釣り上げた魚をさばいていきます。その前に、子供たちが岡田さんの近くへ行って魚を見たり、触ったりする時間がありました。感触、匂い、うろこの大きさ、実際に魚に近づいたり、ふれたりしないと分からないことがあります。それが分かったのです。

子供たちは、「もっとさわりたい。」「釣りがしたくなった。」「魚を食べたくなった。」「魚を釣ったことがあるよ、嬉しかった。」「自分で魚を釣って食べたくなった。」などの感想を発表してくれました。

さばいていく途中で、「生きものとして見えていたものが、食べものに見える瞬間があるよ。」とお話になり、三枚におろしていきます。さっきまで、確かに一匹の魚だったものが、切り身になっているのです。プロのお寿司屋さんの、美しく流れるような作業の中で、頭、おなかの中のもの(魚が食べたものや内臓)といった、食べものとは見えないものの処理をしていくと、いつの間にかおいしそうな食べものとしてのお魚になりました。

今まで、食べものは食べものとして、子供たちの目の前に登場したことでしょう。今回、生きものから食べものへ変わる瞬間を見ることができ、食べものは命であるということを認識できました。

遠藤さんの臨場感あふれる写真と、岡田さんの文による『おすしやさんにいらっしゃい!生きものが食べものになるまで』を読むことだけでも、いろいろな知識を得て、生きものが食べものになって命をいただくことを実感し、たくさんのことを考えることでしょう。今回は、目の前で著者の方が読んでくださり、生きものが食べものに変わる瞬間を実際に見せてくださいました。このような貴重な経験はなかなかできません。素晴らしい学びになりました。

「これからお寿司を食べるときに、この魚はどんな海を泳いでいたのかな。どんな色をしているのかな。この魚にも家族がいたんだなって、たまに思い出してください。」と子供たちに語りかけてくださいました。

遠くからお越しいただき、子供たちに素敵な時間と経験を提供してくださり、本当にありがとうございました。

岡田さんと二人三脚でこの本を作られたカメラマンの遠藤さんは、上野原出身だそうです。これもご縁ですね。

福祉講話 2022/07/14

7月14日(木)

2校時と3校時に、福祉講話を行いました。2校時は高学年、3校時は低学年の児童が参加しました。

お二人の講師を招きました。お一人は、視覚障害をお持ちの先生、もうお一人は、手話通訳をしてくださる先生でした。

私たちが当たり前だと思っていることが、全ての人にとって当たり前ではないということに気づくことができたのではないでしょうか。朝起きるときに、どうしますか?と手話で子供たちに語りかける先生、手話を音声に変えて子供たちに伝えてくださる手話通訳の先生。

真剣な眼差しでお話(手話と手話通訳)を聞いていた子供たち。たくさんの人たちが、それぞれ違って、それでいてみんなが幸せに生きるためには、どうしたらよいのかということを考える貴重な時間になりました。ありがとうございました。

島田キラキラ運動と桃太郎ゴミ退治 2022/07/13

7月13日(水)

児童会活動の愛校作業を拡大し、島田地区の美化活動に取り組みました。その名も「島田キラキラ運動」。桂川の岸辺をきれいにしました。

今回の活動に協力してくれたのが、地元の「桃太郎育成会」のみなさん、公民館、民生委員、漁協のみなさんでした。ゴミ退治と称し、ゴミ拾いをしてくださいました。また、川にゴミがたまっている所を見せてくれて、どうしてゴミがあるのか、ゴミをなくすにはどうしたらよいかと投げかけてくれました。

そして、島田地区の美しい自然にふれる機会を与えてくださいました。よい体験活動となりました。ありがとうございました。鶴島は、桃太郎誕生の地だそうです。

クラブ活動 2022/07/11

7月11日(月)

1学期も残すところあと7日の登校となる本日、1学期最後のクラブ活動が行われました。

運動クラブでは、ボールを当てられたらアウトというゲームをやっていました。鬼の数が増えたり、制限時間が変わったりと、ルールの変化で楽しさも変わることの面白さを感じられたと思います。

ものづくりクラブでは、紙粘土に色をつけて様々なものを作る工作に取り組んでいました。形、大きさ、色、さまざまな工夫の中に一人一人の発想の豊かさが見られました。

今日7日は小暑 2022/07/7

7月7日(木)

今日は、二十四節気の一つ小暑です。梅雨が明け、暑さが本格的になる頃です。

先週の暑さは異例のこととして、いよいよ夏を迎えました。

校庭のひまわりは、ブランコよりも高く育ち、美しく元気に花を咲かせています。

ミツバチもやってきます。

熱中症に注意しながら、暑さに負けず、島小っ子たちは、一学期のまとめに取り組んでいます。

今年度最後の水泳授業 2022/07/7

7月7日(木)

本校の水泳授業は、上野原スポーツプラザ市民プールで行っています。

指導は、インストラクターのみなさんがしてくださいます。専門的な水泳指導により、子供たちはだんだん水泳が上手になってきました。

学校からバスでプールまで行き、専門的な指導を受けられる水泳学習が実施できていることに感謝いたします。

ありがとうございました。

(学校から見えるスポーツプラザ市民プール)

今日も島小っ子は、元気に学んでいます! 2022/07/6

7月6日(水)

教室をまわると、どの学年の子も一生懸命学んでいる様子が分かります。

1年生は、「おむすびころりん」を読んで、登場人物であるおじいさんの様子を考えていました。気持ちと様子の違いや、おじいさんがいまどんな状況にあるかということを、たくさん意見として出したり、動作で表したりしていました。

2年生は、体育館でマット運動をしていました。ブリッジしたり後ろ回りの練習をしたりして、自分の目標に向けて学習カードを使って運動の方法を確認しながら取り組んでいました。

3年生は、図工の時間。「窓の外の未来」をテーマに、自分の未来のイメージを絵に表していました。一人ひとりが捉える未来像、希望、夢が詰まった素敵な絵をかいていました。

4年生は、明日の七夕に向けて、短冊に願いをかくその前に、台紙となる紙に竹の絵を墨でかくための練習をしていました。小筆で上から下へシュッ、下から上へシュッ。間にちょんちょん。枝はすーっと力を抜いて・・・など、何本もの竹をかいているうちに、だんだん上手になってきました。

5年生は、理科で台風の動きについて調べ、みんなで考えていました。昨日日本に上陸した台風4号の動きの特徴を気象庁のホームページなどを開いて調べていました。今朝、雨が降るかもしれないと予想しても、実際には降らなかったということも含めて、天気の学習が身近なこととつながることが実感できたことでしょう。

6年生は、学活で児童会活動について話し合っていました。代表委員会の提案である夏休みの過ごし方や9月の目標についてどう考えるかということをみんなで出し合って討議していました。最高学年としての凜々しさを感じました。

一人一人の真剣なきらきらした眼差しが印象的です。

朝顔やサツマイモにも水分を! 2022/07/1

7月1日(金)

島小のみんなは、しっかりと水分補給しています。育てている朝顔やサツマイモにもお水をあげて、育てています。

サツマイモが植えてある畑は、校舎から見て校庭の向こう側にあります。じょうろに水を入れてこぼさないようにゆっくりと歩いている様子がみられました。

朝顔はつるがどんどん伸びてきています。その生長に驚きながら、花が咲くのを楽しみにしている1年生。

朝顔のように、ぐんぐん伸びていくことでしょう。

今日から7月 全校朝礼 2022/07/1

7月1日(金)

昨日は、勝沼で39.2度と6月の山梨県の最高気温が更新されました。暑い日が続いています。

今日から7月。富士山の山開きの日でもあります。

全校朝礼を行いました。校長からは、これまで話した「よいところ見つけ」「努力のつぼ」のことを振り返り、みんなのよいところや、チャレンジしていることを継続することを話しました。

そして、四つ葉のクローバーの話をしました。

生徒指導主任からは、改めて「いかのおすし」の話をしました。過日の脅迫メールもあったり、夏休みも近づいていますので、自らの身を自ら守る意識を高めてもらいました。

保健給食委員会からは、好きな給食アンケートのお話がありました。島田小のみんなは、どんな給食が好きなのか。グーグルフォームでアンケートをとるとのことでした。

通学班会議 ~一学期もあと少し、安全に登校しよう~ 2022/06/29

6月29日(水)

これまでの自分たちの登校の様子を振り返り、これからも安全に登校するための通学班会議をしました。

高学年が中心になって、以前立てためあてややくそくについて、自分たち自身の通学の様子を振り返りながら、反省をしていました。

児童が自分たちで考え、話し合い、よりよい行動に移そうとしています。ご家庭、地域の皆様におかれましては、今後も子供たちの安全を見守ってくださいますようお願いします。

シャボン玉ができたよ 2022/06/29

6月29日(水)

1年生のみんなが、シャボン玉づくりに挑戦していました。

ストローやハンガー、ラケット、ラップの芯など、様々な長さ、形、大きさのものを使って作っていました。

うまく作れないこともありましたが、ゆっくり吹いてみたり、大きく動かしてみたりすることで、どうすればシャボン玉ができるか分かってきたようでした。

小さなシャボン玉、大きなシャボン玉、高く飛んでいったシャボン玉。いろんなシャボン玉を作ることができて、嬉しかったり、楽しかったり、真夏のように暑い日に、1年生のシャボン玉が涼しさを島田小に運んできてくれたような気がします。

6年生 授業参観 親子活動 2022/06/23

6月23日(木)

6年生の授業参観と親子活動が行われました。修学旅行での出来事を劇にして表現したり、これまで一生懸命まとめてきた「修学旅行記」をそっと出して、おうちの方に読んでもらっていました。並んで座って一緒に見る思いのたくさん詰まった旅行記は心に響いたのではないでしょうか。

親子活動は、花のコラージュづくりをしていました。

みんな集中して、どうしたらきれいに仕上がるか、いろいろと試しながら作っていました。

完成したコラージュはとても素敵でした。そのコラージュ、いつかみんなで胸に付けるときがくるのではないでしょうか。

愛校作業 校庭の草取り 2022/06/22

6月22日(水)

雨天のため延期されていた愛校作業を、やっと行うことができました。

全校児童が縦割り班ごとに分かれ、校庭の草を取ってくれました。愛校作業が初めての1年生のみなさんも、草を抜いたり、抜かれた草を集めたりと、進んで作業をしてくれました。2年生から6年生は経験があるので、手慣れた様子で作業をしてくれていました。

根っこが長いとか、雨だったから抜きやすいなどというつぶやきが聞こえてきました。草取りをする中にもいろいろな気づきがあるものですね。

最後は、5・6年生が草を集めてゴミ置き場に運んだり、首ねじり鎌を洗って乾かしたりしてくれました。

当たり前のように進んで作業する島小 のみなさんは素晴らしいと思いました。

5年生 授業参観・親子活動 2022/06/17

6月17日(金)

5年生の授業参観、親子活動を行いました。

親子でエンカウンターの要素を取り入れたゲームを行い、想像力を高め、親子や友達同士の信頼感を深める活動をしていました。

最後は、体育館でしっぽ取りを行い、子供対大人という楽しい雰囲気の中で活動していました。ありがとうございました。

読書バイキング 2022/06/10

6月10日(金)

読書バイキングは、図書委員のみなさんが1・2年生に読み聞かせをしてくれる活動です。5つの会場を用意し、5つの作品をそれぞれ担当する図書委員のみなさんが、読んでくれるのです。

聞きたいお話を選んで聞くことができる工夫がされています。

どの会場でも、1・2年生のみなさんの気持ちを捉える、素敵な読み聞かせが行われていました。

ラッキー・タイム(児童会の取組) 2022/06/8

6月8日(水)曇り

児童会の取組の一つ「ラッキー・タイム」の日でした。

天気がよければ、校庭で行ったのですが、ここのところの雨でぬかるみがあったので、体育館で行いました。

児童会執行部や6年生が考え、会場やチーム編成について変更しながら、全校ドッジボールをしました。

1年生~6年生までが一緒に遊べるのが、島田小学校のよいところの一つです。

高学年は加減してボールを投げたり、低学年に譲ってあげたりする姿がありました。一生懸命で楽しそうな様子が見られました。

勝敗が決まったときに、負けたチームのみんなが自然に拍手を贈っていた姿を見たときに、とってもいいことだなあと思いました。

体力テストに挑戦 2022/06/1

6月1日(木)晴れ

少し暑い日となりましたが、水筒を持ってしっかりと水分補給をしながら体力テストを実施しました。

最初に全員で集まって、準備運動。その後は縦割り班に分かれて各種目にチャレンジしました。

長座体前屈、反復横跳び、立ち幅跳び、上体起こし、50m走、ボール投げ。

子供たちの表情を見ていると、人と比べるのではなく、自分の精一杯を出し切っている充実感のある顔をしていました。

2年生以上は昨年度のデータもあるので、自分の伸びを実感できることでしょう。

一人一人がよく頑張りました。そして、縦割り班をリードした6年生、6年生をサポートした5年生。

素晴らしかったです。島田小のリーダーとして自覚ある行動をしていました。下学年のみんなにも優しくしたり、励ましたりしていました。テストの数値的な結果だけではなく、心の成長も見られた嬉しい体力テストでした。

1年生授業参観・親子活動 2022/05/31

5月31日(火)

1年生の授業参観と親子活動がありました。

給食試食会を行いました。机の間を十分とって、広々した体育館で行いました。

いつもと違う給食に、少し戸惑いながらも嬉しそうな1年生の表情。

保護者には、栄養教諭による給食の説明も聞いていただきました。

その後は、親子活動でミニ運動会を行いました。親子の絆が深まった、よい一時を過ごすことができたようです。

自分を守る方法を学ぶ(防犯教室) 2022/05/30

5月30日(月)晴れ

ALSOKさんの協力を得て、防犯教室を実施しました。低学年は、「いかのおすし」で自分を守る方法を考えました。高学年は、町にある危険と、危険を回避する方法を考えました。

自分で考え、みんなと話し合い、グループごとに発表する課程で、主体的に安全について考え、身を守るために必要なことを知ることができました。

大切な命をまずは自分で守ろうとすることを、生活の中で実際に行っていきましょう。

修学旅行2日目 2022/05/27

5月27 日(金)雨のち曇り

修学旅行2日目は、鎌倉班行動でした。朝から本降りの雨。班行動スタート時は、雨風が強く大変でした。

鶴岡八幡宮をスタートし、銭洗い弁財天、佐助稲荷、明月院、若宮大路、長谷寺などを見学し高徳院(鎌倉大仏)で全員が合流しました。

高徳院前のお店で全員で昼食をとったあとは、新江ノ島水族館に向かいました。バスで移動するグループと江ノ電で移動するグループに分かれました。海沿いを走る国道134号線をバスは走り、並行して江ノ電が走りました。

新江ノ島水族館では、相模湾に生息する生物を中心に、様々な海の生き物を観察することができました。イルカのショーも見ることができました。

楽しい思い出がたくさん残った修学旅行となりました。

修学旅行1日目 2022/05/26

5月26日(木)晴れ

6年生が1泊2日の修学旅行に出発しました。

まず、箱根大涌谷を見学しました。普段は目にすることのない風景や硫黄のにおいなど、火山の動きを間近で感じることができました。ロープウエイで芦ノ湖近くの桃源台までおりました。箱根の美し景色や上から見る木の形などを知ることができました。

次に、神奈川県立生命の星・地球博物館に行きました。地球の誕生や生命の進化にふれました。恐竜の化石のレプリカの大きさに驚かされました。

昼食はかまぼこの里でいただきました。

片瀬海岸で遊び、江ノ島を見学したあと横浜のホテルに到着しました。食事のマナーを教わりながら夕食をいただきました。ロビーで反省かをして1日目が終了しました。

市内めぐり 4年生社会 2022/05/24

5月24日(火)晴れ

4年生は、社会の学習で市内にある公共施設をめぐり、教室で学んだことに加えて実際に見たり聞いたりすることで学びを広げました。

ゆずりはら青少年自然の里では、指導員のみなさんからどのような仕事をしているのか、年間の利用者数はどれくらいかということを教えてもらいました。実際に部屋やお風呂を見せてもらい、アスレチックの体験もしました。

上野原市役所では、庁舎を案内してもらいながらどのような施設なのか、各課ではどのような仕事をしているのかということについて説明してもらいました。たまじまるが仕事をしていたことには驚きました。市長さんからは、励ましの言葉をいただきました。

市立図書館では、蔵書数や館内の配置について説明をしていただき、カードを作ってもらって本を借りました。

バスで移動しながら、小学校や談合坂SA、大野貯水池、八つ沢発電所を見て、上野原の様子についてたくさんのことを知ることができました。

心肺蘇生法を学ぶ 2022/05/23

5月23日(月)晴れ

暑くなってきました。水の事故やその他事故等により心肺停止状態になった人を救うための方法を学びました。

講師は、日本赤十字社山梨支部の指導員2名の方です。

6校時には6年生が学習しました。初めて体験する心臓マッサージやAEDの操作には慣れなていないので、最初は戸惑っていましたが、徐々に上手になっていきました。

学習感想として、命の大切さについて考える機会となった。人を助けるための貴重な学習を体験できてよかった。見たことはあったけど、やったことはなかった。思ったより難しかった。などが出されました。

今回体験的に学習したことは、おそらく今後何年も心に残っていき、いざというときに使える技術となるでしょう。

放課後には、教職員が講習を受けました。教職員は、毎年のように講習を受けています。蘇生法を使うことがないことが一番ですが、万が一のときに役立てられると思います。

地域とともにある学校 2022/05/20

5月20日(金)晴れ

コミュニティ・スクールである島田小学校は、地域とともにある学校として、社会に開かれた教育課程を実施ししています。

5月20日に、今年度、第1回となる学校運営協議会を開催しました。

学校運営の基本方針の承認をしていただき、その後、組織、計画、教育活動についての提案に対して、多くの要望・意見が出されました。

特に、島田小の特色ある学習活動で「島小らしさ」を実現する取組に関するものや、ウィズ・コロナ、アフター・コロナの中での学校行事の見直しについてのものが中心でした。

いずれも、地域や島田小学校がこれからもよりよい場所や学校であるように、力を合わせて取り組んでいきたいという思いを感じました。

地域、家庭とともに、未来を拓く児童を育てるため、これからも連携して教育活動に取り組んで行くようお願いします。

ミシンを使ってエプロン作り 2022/05/18

5月19日(木)晴れ

6年生が、家庭科の授業でエプロンを作っていました。

アイロンをかけたり、ミシンを使ったり、針に糸を通すことや返し縫いをするなど難しいことにも一生懸命チャレンジしていました。

途中、糸が切れてしまってやり直しをすることもありましたが、自分の選んだデザインのエプロンが完成したことの喜びは大きなものだったでしょう。

4年生社会科見学(浄水場・クリーンセンター) 2022/05/18

5月18日(水)晴れ

昨日5月17日(火)4年生のみなさんが、上野原市の浄水場とクリーンセンターの見学に行きました。

社会の授業で、水やゴミ処理について教科書で学習したことを、実際に自分たちの見て、説明を聞いて、考えることによって、学習を深めることができました。

水がきれいになるまでの過程や、ゴミをリサイクルする方法についてよく考えた4年生は、持続可能な社会の担い手になっていくことでしょう。

浄水場の皆様、クリーンセンターの皆様、バスの運転手さん、ありがとうございました。

スタートした楽しいクラブ活動 2022/05/16

5月16日(月)雨

今年度の初めてのクラブ活動が行われました。

本校のクラブは、2つです。「運動クラブ」と「ものづくりクラブ」です。

運動クラブは、体育館でドッジボールを行いました。異学年で行うドッジボールの楽しさを満喫し、楽しそうな声が響いていました。

ものづくりクラブは、スライム作りをしていました。

様々な色のスライム、様々な堅さのスライム。それぞれがその完成度に納得したり、納得できなかったり。それでもみんなで楽しんでいました。

クラブ活動で感心したことがあります。

それは、6年生のみなさんの準備です。クラブの計画と準備を6年生がしてくれていました。

みんなが楽しく活動できるように、考え行動してくれていたのです。ありがとう6年生!

勧学院の皆様に学校をきれいにしていただきました 2022/05/16

5月16日(月)雨

5月13日(金)のことです。北都留の勧学院の皆様が来校し、地域貢献活動として学校をきれいにしてくださいました。

校庭や校舎周辺の草取りを予定していたのですが、あいにくの雨ということで、校庭の草刈りと体育館の窓枠やドアの清掃をしていただきました。

普段、子供たちも教職員も掃除はしていますが、なかなか手の届かないところもあります。

勧学院の皆様が、丁寧に草刈りと清掃してくださったおかげで、とてもきれいになりました。

皆様がお帰りになるときには、校舎の窓から子供たちのかわいらしい「ありがとうございました!」という声が響き、勧学院の皆様は、手を振りながらお帰りになりました。ありがとうございました。

雨の日だからできる自然観察 (林間学校) 2022/05/13

5月13日(金)雨

林間学校、最後の活動は、自然観察でした。雨だから残念・・・なのではなく、雨だから発見できることもあります。

雨に濡れた植物、雨の音、カタツムリを発見した子もいました。

素敵な自然観察になり、林間学校も有意義なものとなりました。

クラフト 素敵なスプーンができました (林間学校) 2022/05/13

5月13日(金)雨

午前中の活動は、クラフトでした。

木を削ってスプーンの柄を作りました。力加減をコントロールしたり、コツを見つけたりしながら、試行錯誤して完成!

一人一人の手作りのスプーンができました。

家に帰っておいしい料理を食べるのが楽しみですね。

2日目がスタート(林間学校) 2022/05/13

5月13日(金)雨

林間学校の2日目がスタートしました。

朝の集いでは、体操をして体も動かして、さあスタート。

朝ご飯を食べて今日の活動へ!

ベッドもしっかりときれいにできました。みんな元気です。

キャンドルサービス(林間学校) 2022/05/12

5月12日(木)晴れ後曇り

林間学校の夜は雨となってしまいました。

雨だからできないのではなく,雨だからキャンドルサービスができたとポジティブに考えられるほど,みんな楽しく過ごすことができました。

火の神の入場から,分火,歌,ダンス,ゲームと有意義な時間が流れました。

ダンスでは笑顔がいっぱいになり,ゲームでは間違いに対しても励ます場面が見られ,4,5年生の絆の深まりを感じました。

火の神から分けられた火は,協力の火,友情の火,希望の火。

林間学校の思い出とともに,それぞれの火は,これから先も大切にしていってくれると思います。

さあ、ウォークラリー 2022/05/12

5月12日(木)晴れ後曇り

林間学校最初の活動は、ウォークラリーです。みんなで協力して地図を見ながら山道を進み、クイズに答える活動です。道に迷ったり急な坂道を歩いたり大変ですが、だからこそみんなで励まし合い、ゴールしたときの達成感が大きいのだと思います。

どのグループも無事ゴールしました。達成の喜びや協力した充実感が、心の中に広がったことでしょう。

山道を歩いたあとは、いつもおいしいお弁当が更においしくなったのではないでしょうか。

4年生と5年生 ゆずりはら自然の里に向かいました 2022/05/12

5月12日(木)晴れ後曇り

今日から、林間学校です。4年生と5年生のみなさんが、ゆずりはら自然の里に向けて出発しました。

重たい荷物を持って、バスに乗り込みました。

重たい荷物のように、さまざまな体験と喜び、思い出をいっぱい胸に詰めて帰ってきてください。

児童総会~みんなで島小のことを考えました~ 2022/05/11

5月11日(水)晴れ

3~4校時に児童総会が開かれました。これまで児童会本部や6年生、各委員会の委員長を中心に、この会の準備をしてきました。

コロナ対策として、オンラインでの開催となりました。2年生~6年が参加しました。今年度の目標や計画、具体的な取組について話し合いました。みんな、児童会本部の提案や他の学年の教室のみなさんの意見をしっかりと聞いて、よく考えていました。そして、自分たちの意見を発表していました。

提案に対し、修正や追加の意見が出され、それについて比較しながら根拠をもとに考え、自分(たち)の意志を表明していく過程が見られました。思考し、情報をつないで自分の考えを深めていくことは、国語の学習を中心に教科横断的に充実させてきた言語活動を活用することにもなっていました。

みなさんの意見を聞いていると、一人一人やクラス、児童会全体が、「島田小をよい学校にしよう。」「みんなが笑顔になるように楽しく充実した取組をしていこう。」「人の役に立とう。」という考えを持っていて、それらがつながり、ますますその思いが広がっていく感じがしました。

これからの取組を通して、みんなの夢が実現していくとよいですね。

委員会活動 2022/05/9

5月9日(月)曇り後雨

6校時に委員会活動がありました。委員会は4年生、5年生、6年生で構成されます。

それぞれの委員会で、全校のみんなが快適に充実して学校生活を送ることができるための活動や、楽しく過ごせるための工夫された活動を行ってくれています。

今日は、次のような活動を頑張っていました。

保健給食委員会は、手洗い場の液体石けんの補充の方法を、前年度も委員だったみなさんが、新委員に教えていました。

図書委員会は、読み聞かせの計画として、分担を決めたり読み聞かせる本を選んだりしていました。

情報委員会は、掲示物の貼り替えやクイズを作るために参考にする本選びをしていました。

児童会本部は、今週行われる児童総会の進行について、細かく打ち合わせをしていました。

みんなのために頑張ることは、みんなのためにもなりますし、自分の成長にも繋がります。

自分たちの学校を自分たちでよくしていく活動でもあります。一生懸命頑張ってくれてありがとう。

眼科検診・耳鼻科検診 2022/04/28

4月28日(金)晴れ

本校の学校教育目標は、「げんきに なかよく たのしく ~笑顔 かがやく 島田小~」です。

げんきに過ごすために、健康を保っていくことが大切です。

昨日は、眼科検診。そして、今日は、耳鼻科検診がありました。目、耳、鼻、のどの様子をお医者様にみていただきました。

その結果、受診の必要があったら学校からお知らせいたします。その場合は、早めの受診をお願いします。

検診を受けるときの島小の子供たちは、静かに礼儀正しく素晴らしいと思いました。

土曜参観、PTA総会・学年部会 2022/04/23

4月23日(土)晴れ

土曜日ですが、休み時間の校庭には、元気な声が響いていました。

今日は土曜参観日。お弁当を食べて、掃除と昼休みの後の5校時が授業参観でした。

少し緊張した顔やお家の人が来てくれて嬉しそうな顔が見られました。

いつものように、みんな頑張って学習をしていました。

参観の後は、PTA総会。そして、学年部会。子供たちのために、学校のためにいつもご理解ご協力をいただき、

心より感謝しています。

ご家庭と地域と学校が、力を合わせて子供たちの成長を支えていきたいと思います。

これからも、よろしくお願いします。

自分の命は自分で守る(第1回避難訓練) 2022/04/22

4月22日(金)晴れ

大きな地震が起こったという想定で、避難訓練を行いました。

まず、素早く机の下にもぐり、頭を守る第一次避難をしました。その後、校庭への避難を行いました。そのときは、「おはしも」を守ることになっています。”おさない、はしらない、しゃべらない、もどらない”です。全員が「おはしも」を守り、校庭への避難は3分以内で行うことができました。

「本当に地震が起きていないのに、なぜこのような練習をするのでしょうか。」と問いました。

「本当に地震が起きたときに、命を守るため。」という答えが返ってきました。

安全安心な学校づくりに努めています。同時に、児童一人ひとりが自分の命を守るという意識を高め、

その方法を身につけるために、計画的に避難訓練を行っていきます。

交通安全教室 2022/04/21

4月21日(木)晴れ

昨日20日のことです。1年生の交通安全教室が行われました。

上野原警察署のみなさんから、道路の歩き方、横断歩道の渡り方を教わり、

実際の道路や横断歩道で、気をつけて安全に歩く体験学習をしました。

この安全教室で学んだことを心にとめて、ずっと安全に歩くようにしましょう。

上野原警察署のみなさん、ありがとうございました。

これからも子どもたちを見守ってくださるようお願いします。

1年生を迎える会でみんな笑顔に! 2022/04/20

4月20日(水)曇り

1年生を迎える会が児童会の主催で開かれました。

最初に、入場する1年生を拍手で迎えました。1年生も2年生から6年生も笑顔になって仲良くなるように

児童会執行部のみなさんは、今日の日のためにしっかりと準備をしてくれていました。

1年生の自己紹介、みんなでゲーム(島田小へ行こうよ! 私は誰でしょう!)をしました。

最後には、校歌が記された手作り下敷きのプレゼントがありました。

楽しい一時を共有して、みんな仲良くなりました。1年生のみなさんをあたたかく迎える

島田小のみなさんの優しさにふれることができました。

1年生 Chromebookを操作 2022/04/19

4月19日(火)晴れのち曇り

今日は、ICT支援の先生が来校する日でした。

1年生の教室では、パスワードを入力し、ミライシード(学習支援アプリ)を立ち上げるという学習をしていました。

どの子も、真剣に集中してChromebookに向かっていました。

初めての操作でしたが、みんなミライシードを立ち上げることができました。

これからだんだんと慣れて使いこなしていくんでしょうね。

図書室で本の貸し出しが始まりました 2022/04/19

4月19日(火)晴れのち曇り

みなさんが楽しみにしていた図書室での本の貸し出しが始まりました。

通常の貸し出しに加え、教室に置かれる国語の教科書と関連した本に親しむのも

素敵ですね。家読リレーなどの取組もあります。ご家族とともに読書を楽しんでください。

全国学力・学習状況調査 / 総合学力調査 2022/04/19

4月19日(火)晴れのち曇り

6年生を対象に全国学力・学習状況調査を実施しました。

2年生から5年生は、総合学力調査を行いました。

いつもとは違うテスト形式に戸惑ったり、集中して疲れたりしたことと思います。

結果が出ましたら、学習指導に役立てていきます。

第1回 委員会活動 2022/04/18

4月18日(月)曇り

令和4年度の初めての委員会活動がありました。

どの委員会のみなさんも、今年度の目標を考えたり、個人ががんばることを考えたり、

意欲的に参加していました。

上の学年の人が、下の学年の人に活動のことを教えている様子が、とても頼もしく感じました。

学校生活がスムーズにできたり、みんなが楽しく過ごしたりできるように

それぞれの委員会活動をがんばってください。

学校探検 2022/04/18

4月18日(月)曇り

今日は、1年生の学校探検がありました。島田小には何があるんだろう。どんな教室があるんだろう。

わくわくしながらの探検となったことと思います。

1年生に島田小学校を案内してくれたのは、2年生のみなさんでした。

しっかりと1年生を誘導し、分かりやすく教えてあげていました。

職員室や理科室、保健室や図書室、体育館など。

ここがどこで、どんなことをする場所なのかということを一生懸命伝えていた2年生、素晴らしかったです。

事前学習で、準備をしっかりとしていた様子が分かりました。

学校探検をしたことで、1年生は、きっと早く島田小学校に慣れることでしょう。

そして、来年の今頃は、2年生になって新1年生に島田小学校のことを教えてあげるのでしょうね。

雨の日の楽しみ 2022/04/15

4月15日(金)雨

休み時間に,校庭で遊ぶのが好きな子供たちが多い島田小学校。

雨の日には,青空の下でのボール遊びや一輪車遊び,追いかけっこができません。

しかし,条件が許せば,体育館での遊びができます。みんなで体育館の窓を開けて換気をし,

ボールやコーンを準備して,低学年と高学年に分かれてドッジボールをしました。

普段と違う環境で,縦の交流があるドッジボール。雨の日の楽しみの一つのようです。

登校班会議 2022/04/14

4月14日(木)雨

昨日13日に、登校班会議を行いました。

自己紹介のときには、1年生もしっかりと自分の名前を伝えていました。

4月、誘い合わせ登校をしていますが、みんなで特に気をつけることや

安全に注意する場所などについて話し合いました。

毎日の登下校で、自らの安全を守ることができるようにしましょう。

任命式 2022/04/13

4月13日(水)晴れ

全校集会にて、児童会役員と学級委員長、副学級委員長のみなさんに任命書を手渡しました。

みんなのために、一生懸命頑張ってくださいという思いを込めて。

そして、役員さんの頑張ろうという意志と、「頑張ってね応援するよ」という

全校のみんなの気持ちが一つになったよい時間となりました。

1年生 初めての給食 2022/04/12

4月12日(火)晴れ

2年生から6年生の給食は、昨日から始まりましたが、1年生は今日から給食のスタートでした。

初めての学校給食の味はどうだったでしょう。

今日のメニューは、ごもくチャーハン、牛乳、ワンタンスープ、中華サラダ、白いミルクプリンでした。

2年生以上のみなさんは、最初の給食を覚えていますか?

1年生は、お行儀よくおいしそうに食べていました。そして、食べたあとの片付け方を教わり、丁寧に食器を片付けていました。

休み時間の子どもたち 2022/04/11

4月11日(月)晴れ

今日はとても暖かい一日となりました。中休みや昼休みには、多くの子どもたちが校庭に出て遊んでいました。

友達とボールを蹴って遊ぶ子、一輪車の練習をする子、先生や友達と競争する子、チューリップの花の中を観察視する子、うさぎの世話をする子。

空の青さや空気のあたたかさ、友達と遊ぶことの楽しさ、動物とのふれあい、植物の不思議への気づきなど、様々な感覚や感情を伴った学びが一人 ひとりの子どもの中に生まれていました。大切な時間です。

身体測定を実施しました 2022/04/11

4月11日(月)晴れ

全校児童の身体測定を行いました。視力、聴力の検査、身長、体重の測定です。

入学2日目の1年生も、先生の話を聞いて、並んで待つなどとてもしっかりした態度で参加していました。

めざす子ども像、三に示した「丈夫な心と体を持つ子ども」に育つよう、ご家庭とともに検査や測定の結果を生かして子どもたちの健やかな成長を実現していきたいと思います。

児童会もスタート 2022/04/11

4月11日(月)晴れ

今日から本格的に一学期が始まりました。学級での活動、二年生以上の給食など新しい年の学びがあちらこちらでスタートしました。

中休みや昼休みに、児童会執行部のみなさんが話し合いをしている姿がありました。1年生を迎える会の企画をみんなで考えていたのです。

児童会のリーダーとして、主体的に考え、対話を通して1年生に迎える会をよりよいものにしていこうとする姿勢が素晴らしいです。これから、一歩一歩令和4年度の島田小の児童会活動を進めていってください。

中学校入学おめでとう 2022/04/07

4月7日(木)曇り→晴れ

本日の午前中に、新任式、始業式、入学式があり、島田小学校は進級と入学の喜びに満ちあふれていました。

その日の午後、3月に卒業した中学1年生のみなさんが、島田小学校を訪れてくれました。少し大きめの制服。真っ白な新しい靴。初々しい中学生の姿を見せに来てくれたのです。

今日は、上野原西中学校の入学式でした。

今年赴任した教職員も一緒になって中学校入学を祝福しました。卒業生のみなさん、中学校で充実した日々を過ごしてください。島田小学校のみんなが応援しています。

喜びの入学式 2022/04/07

4月7日(木)曇り→晴れ

18名の1年生のみなさん ご家族の皆様 入学おめでとうございます。

4月7日(木)満開の桜やプランターに咲いたチューリップに出迎えられるように、1年生のみなさんが島田小に来てくれました。入場や呼名に対する返事、とても立派でした。

児童会長によるあたたかく優しい歓迎の言葉も印象的でした。2年生から6年生のみなさんの、1年生を迎える喜びの気持ちは笑顔となってあらわれていました。

入学式のあとの1年生教室では、新しい教科書をもらって嬉しそうな笑顔がいっぱいでした。入学式の看板の前で記念写真をする親子の微笑ましい姿がありました。この日の喜びが、これからの学校生活にしっかりとつながるように、教職員一同島田小教育を推進し、一人一人の笑顔が輝くように努めていきます。

新年の出会い 新任式・始業式 2022/04/07

4月7日(木)曇り→晴れ

4月7日(木)が、島田小学校令和4年度のスタートの日となりました。

春休みを終えて、登校してくる子供たちの声が校庭や玄関に響き、元気にあいさつが交わされていました。

新任式では、どんな先生が来たんだろうとわくわくしながら体育館で待ってくれていた子供たちの前に、5名の新任教職員が並びました。先生方のあいさつと歓迎の言葉で一気に相互の距離が短くなった気がしました。

続いて行われた始業式では、校長から児童のみなさんへ、自分や友達のよいところを見つけよう!よく考えて行動しよう!努力を続けよう!人にやさしくしよう!と呼びかけました。一学期にみなさんが取り組んでくれることを楽しみにしています。

また、児童代表の言葉では、昨年度がんばったこと、今年頑張りたいこと(「算数の九九をがんばりたい。」「楽しく一年間を過ごしたい。」「低学年の手本になり、5年生にたよりにされたい。」「下級生のお手本になるようにしたい。」など)がみなさんに伝えられました。

目標に向かって努力すれば、きっと実現できるでしょう。

入学式準備 ありがとう 5,6年生 2022/04/06

4月6日(水)晴れ

明日は、いよいよ令和4年度のスタートです。

本日、5年生と6年生のみなさんが登校して、入学式の準備をしてくれました。

1年生教室の飾り付け、玄関や体育館周辺の掃除、会場の椅子や花を並べる作業に進んで取り組んでくれました。

島田小のリーダーとして、1年生のためにがんばった5,6年生のみなさん、ありがとうございました。

1年生のみなさんもきっと喜んでくれるでしょう。