| ようこそ!あなたは 953,996 番目の訪問者です。 |

上野原中学校 |

250)平成28年度最期の日 3月31日

校庭の桜の蕾が膨らみ始めていますし、プランターのチューリップの葉もどんどん伸びています。年度最期の日ですが、職員は来年度の仕事を始めています。この一年間で学校ホームページのアクセス数が90、320から130000を超えるまでになりました、たくさんの方々に感謝したいと思います。ありがとうございました。

249)今日の部活動 3月29日

春休み最期の部活動に頑張っています。

248)今日の部活動 3月28日

季節外れの雪と寒さの昨日から比べると、穏やかな春の天候にもどってきました。春休みも部活動での登校が続いています。グランドの状態が悪いので、体育館と校舎の間での練習や、階段を利用をした練習を行っている部活動もあります。野球と陸上では、顧問も一緒に筋トレに励んでいます。そして、ソフトテニス部は小石を取り除くなどのコート整備に頑張っています。この春休みが終われば、支部選手権まで約1ヶ月です。

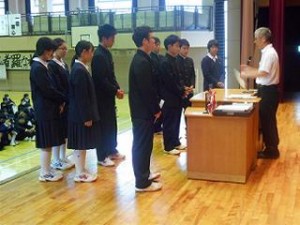

247)離任式 3月24日

平成28年度末の人事異動により、本校を去られる転退職の先生方の離任式が行われました。今年度は、9名の先生方が転退職されました。長い先生は10年から短い先生は1年という期間でしたが、すべての先生方が子ども達に全力で向き合っていただいた先生方でした。それぞれの先生方、本当にありがとうございました。

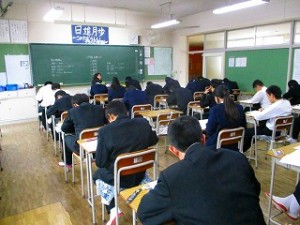

246)修了式 3月24日

3月24日、平成28年度上野原中学校の修了式が行われました。校長先生から各学年の代表に修了証書が渡され1年間が修了しました。校長先生からは、人は生まれてから1才で歩き始め、3才で話しができるようになり、25才まで成長し続けます。中学生は25才までの成長の中間地点にいます。中学校生活の目標をしっかり持ち、どう頑張りどう成長するか4月からの行動に期待しています、とお話がありました。

各学年代表と生徒会から1年間の成果と課題来年度への抱負の発表がありました。1年生は、学習と部活動に頑張った一年でした。2年生になったらさらなるステップアップができるよう、いろいろなことに挑戦したいと話しがありました。2年生からは、3年生になら後輩の手本となりたい。夏までの部活動に集中して頑張りたいと決意がありました。生徒会からは、全校合唱の取り組みで「大地讃頌」に取り組んで来ましたが、来年も全校の心を一つにして歌い続けていきたい。と話しがありました。

短い春休みを過ごすと、新入生を迎え平成29年度がスタートします。全員で力をあわせて全力で頑張っていきましょう。

245)表彰集会 3月23日

3月23日(木)5校時に表彰集会をおこないました。

3学期の活動から、教育祭書き初め大会、青色申告書道コンクール、全国教育祭美術展、県U13バレー交流大会、県中学校女子バレー春季交流大会の表彰と、支部小中体連功績賞、年間多読賞の表彰がありました。また、1カ年皆勤賞の表彰があり、1年生42名、2年生37名の生徒に賞状が渡されました。来年もさまざまな場で活躍し、多くの表彰ができることを期待しています。

最後に校長先生から、3.11の被災地宮城県女川町の子どもたちが見つめたふるさとのようすを本にした「まげねっちゃ」の紹介があり、人間は経験から強さが生まれてくると話しがありました。

244)小学校の卒業式 3月22日

3月22日は市内小学校の卒業式です。上野原中からは、上野原小学校と西原小学校に参列しました。来月6日には、二つの小学校の卒業生が、上野原中学校新入生となります。授業にも、部活動にも、行事にも在校生と一緒に取り組みましょう。職員も、先輩も新入生の入学を待っています。

243)日曜日の部活動 3月19日

三連休の二日目も、元気に部活動に励んでいます。野球部は明見中学校が来校して試合、男子バスケット部は後輩のために卒業生がたくさん来校してくれています。

242)暖かくなりました 3月18日

昨日は彼岸の入り、「暑さ寒さも彼岸まで」といわれるとおり今日は過ごしやすい天候になってきました。三連休の初日の部活動、午前中は野球・サッカー・陸上・吹奏楽・柔道そして軟式テニスがそれぞれ頑張っていました。

241)西原小学校 出前授業 3月16日

西原小学校を訪問し5,6年生への出前授業を行いました。短い時間でしたが、英語の授業で「メッセージカードを作ろう」を題材に授業をおこないました。

5人は集中して熱心にカード作りに取り組んでいました。6年生は、卒業そして中学校への入学の時期を迎えます。出前授業が中学への心構えになったらうれしいです。4月より充実した中学校生活が送れるよう応援しています。

次のような、授業の感想をいただきました。ありがとうございました。

・中学校の英語はどんなのなのかなと思って、緊張したけど楽しかったので、ほっとしました。頑張りたいです。

・中学校へ行って、英語が不安だったけど、今日のを受けて楽しそうだと思いました。

・中学校の英語は、難しくて大変と思ったけど、ちょっと簡単だったので楽しみになりました。

・私はあまり英語が得意ではないけれど楽しくできました。

240)給食試食会・授業参観・学年PTA総会 3月15日

給食の時間を利用し、給食試食会が開かれました。試食会には、24名の方々に参加していただき、配膳のようすを見学したり、実際に生徒が食べている給食を試食しました。今日のメニューは、「麦ごはん・牛乳・中華スープ・鰆のから揚げ中華ソース・青梗菜の中華炒め」でした。短い時間でしたが、生徒の給食のようすをかいまみるひとときでした。

5校時は、授業参観がおこなわれました。1年生はA組は理科、B組が体育、C組が社会、2年生はA組が国語、B組が技術科、C組が理科の授業でした。生徒の様子を見ていただけたと思います。

授業参観終了後に学年PTA総会が開かれ、1年間のまとめがなされ、あわせて来年度の役員さんの選出がおこなわれましいた。

239)卒業業式の翌日 3月14日

卒業生の教室はきれいに整頓されていました。この時期の主役のいない教室を訪問すると、本当に卒業してしまったのだなぁという気持ちです。

式場の片付けは1年生でした。手際よく片付けをしてくれる様子から、中堅学年への進級の意欲を感じました、そして作業ありがとうございました。

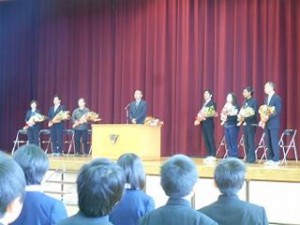

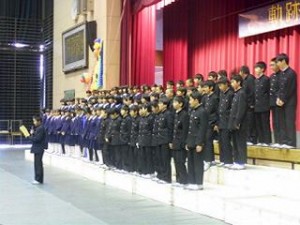

238)第70回 卒業証書授与式 3月13日

3月13日月曜日、上野原中学校第70回卒業証書授与式が、上野原市長江口英雄様をはじめ多くの来賓の皆様、保護者の皆様に祝福していただくなかで、挙行されました。校長先生から一人一人に卒業証書が手渡され、新しい道へと巣立っていきました。在校生代表の網野さんから、感謝の気持ちを込めて送辞が贈られました。3年生からは、和田さんから中学校3年間を振り返りながら答辞があり「証」「春に」の合唱が披露されました。時間が短く感じさせられた心温まる卒業式でした。

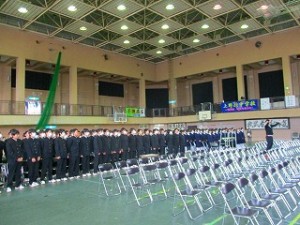

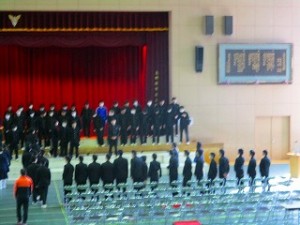

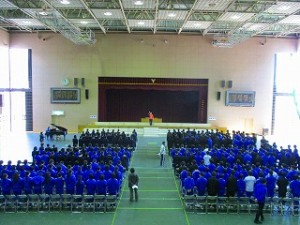

237)全校生徒の練習&表彰集会 3月10日

午前中は、総練習と表彰の集会。午後は在校生による準備。いよいよ13日は卒業式です。

236)卒業式の練習 3月9日

午前中は3年生の学年練習。合唱、証書の授与、挨拶などなど…。

午後は全校での合唱練習、体育館からの歌声に気持ちがこもってきています。

たくさんの人の心配りに感謝しながら、月曜日は素敵な卒業式にしていきたいです。

235)入試が終わって 3月8日

公立高校後期入試が終わった今日。ホッとした様子の三年生は、卒業式練習そして学級毎の取組の一日になりました。調理をする学級、体育館でのレクをする学級、卒業アルバムへの一言メッセージ記入の学級などなど。三年生から卒業生になろうとしている時間が感じられた日です。

234)休日の学校 3月5日

今週も休日に頑張っています。部活動に加えて、自主勉強の生徒も登校していました。生徒にも指導の先生にも感謝。職員室では、年度末の授業や行事の準備で先生方も登校しています。その姿を見ながら八重山頂上まで行ってきました。晴天のなかで校舎もグランドもよく見えます。山道でハイカーの「河津桜じゃない…」の声を聴いて撮影してきました。いよいよ今週は公立高校の後期入試、来週は発表…三年生全員の「サクラサク」を祈っています。

233)今日は工業団地から 3月3日

今日は工業団地側からの坂を歩きました。木蓮のつぼみが大きくなってきています、もうすぐ春になります。

232)上中坂 3月2日

登校時間に通学路(上野原中入り口信号~上中)を歩きました。明け方までの雨にあたった花、追い越していくスクールバスのある上中坂でした。信号から学校までが約10分。教科書やノートがたくさん入った通学カバンを背負っての坂道は大変かと思いますが、笑顔と元気な挨拶をたくさんもらいました。

「学校坂道」西口ようこ作詞

この坂道のぼったら

ぼくの学校があります

ジャングルジムにのぼれば

海がまっさおに見えます

青空に抱かれた

ぼくの自慢の学校

この坂道をぼくは毎朝

風をきってかけます.

231)3月になりました 3月1日

3月1日水曜日、高校は卒業式、中学校は1年生2年生が学年末テストです。卒業式は、上野原高校と明誠高校に出席、高校での3年間の学んだ卒業生たちの凜とした表情での式でした。帰校すると、カバンをいつものように廊下できれいにおいて1年生と2年生が年度最期のテストに頑張っていました。

230)社会福祉大会 2月25日

上野原市社会福祉大会に参加しました。少子高齢化の社会で、新たな社会福祉の推進方向を探るとともに、上野原市の社会福祉発展に功績のあった方々及び団体に感謝を表す大会です。共同募金・福祉作品コンクールについては本校生徒の作品も最優秀賞となり表彰されました、最優秀賞アッパレです。

後半は講師の特定非営利活動法人つどい場さくらちゃん理事長の丸尾さんから、多様な人が”まじくる”「つどい場」についての講演がありました。介護に関わる人がつどい、しゃべって、泣けて、笑えて、食べて、学べて、一緒に旅行して、生きる場を地域のなかに創り上げているという内容でした。地域はコミュニティです、本校のコミュニティ・スクールの取組にもつながってくるようなお話を聴くことができました。

229)三年生 学年末テスト 2月23日

3年生は、今日から学年末テストになります。3A~3Dまでの全ての教室で、登校して、教室に入り、仲間と最期の確認をする姿を見ることができました。3年生ファイト。

また、昨晩は学校評議員会を行いました。授業も行事も、計画して実行して評価・反省して次の計画づくりをする1年間のまとめの時期になってきました。

228)梅の花 2月21日

昨日の強風は台風のようでした。今朝は桜やケヤキなど校舎周辺の確認をしましたが、そのなかで体育館横の梅の開花を発見。冬から春への変化を確実に教えてくれる自然は正直です。来週の後半はもう3月。これから年度末試験、県立高後期入試、卒業式、修了式と一年のまとめに向かっていきます。

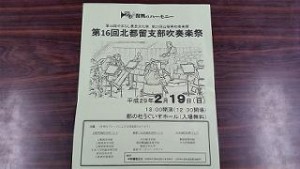

227)第16回北都留吹奏楽祭 2月19日

第16回北都留吹奏楽祭が、都の杜うぐいすホールで開催されました。今年はインフルエンザの影響で2団体が出場を辞退し、中学校は上野原中学校だけとなってしましました。

上野原中学校は、「キル・ビルのテーマ」「クラリネット・キャンディ」「君の瞳に恋してる」の3曲を発表し、会場から大きな拍手がわきました。今年から、上野原地区合同バンドの演奏もあり、上野原中学校・上野原高校・日大明誠高校・上野原吹奏楽団の中学生から社会人まで含んだ演奏で「式典のための行進曲栄光をたたえて」「Boom!」を披露しました。中学生が高校生や社会人の方々と一緒に演奏できることは、貴重な経験になったと思います。今後の活躍に期待します。

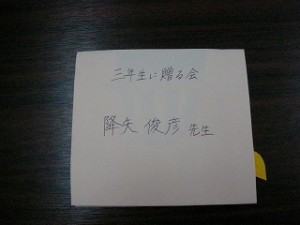

226)3年生に贈る会 2月17日

三年生に贈る会が行われました。今年は「軌跡」テーマに3年生の入学から今までの中学校生活を振り返る会になりました。3年生入場、オープニング、1,2学年発表、職員発表、スライド、3年発表、全校合唱、プレザント贈呈、そしてエンディングと続きました。

1年生は「心の瞳」を、2年生は「信じる」を披露し3年生への感謝の気持ちを伝えました。スライドでは、入学式から3年間を振り返り。1,2年生の時にお世話になった天野享先生、飯室小百合先生、天野明佳先生のビデオレターが上映され、体育館が大きな歓声にわきました。

3年生は、感謝の気持ちを込めて「ありがとう」「証」を合唱しました。

全校歌う「大地讃頌」は、この会が最後になります。体育館全体が、歌声で響き渡りました。全校合唱は、3年生が卒業したあとも受け継いでいってほしいと思います。

この会は、1,2年生を中心初めて取り組んだ生徒会行事です。新執行部を中心に来年度も生徒会活動が活発におこなわれることを期待しています

225)贈る会直前 2月17日

今日の午後が本番になります。昨日、職員にまで素敵な招待状をいただきました。

今も午前中の取組時間を利用した合唱がここまで響いてきます。

企画して、準備して、練習して、本番までに修正してまた練習…、本番でも頑張れ2年生と1年生!

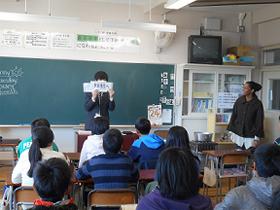

224)出前授業 2月15日

上野原小学校を訪問し6年生への出前授業を行いました。短い時間でしたが、数学は「正方形と長方形」、英語は「手紙を書こう」、理科は「中学校の理科について」を題材に授業をおこないました。

中学校では、教科毎に担当の先生が違います。3教科の授業の雰囲気が感じられ中学校への心構えになったかと思います。4月の皆さんが入学してくることを楽しみにしています。

223)理科出前授業 2月14日

1学年の理科の出前授業を行いました。講師は県外からの来校です。最初に学年全員でプラスティックの歴史とその用途の紹介がありました。現在プラスティックは車に使われたり、誘導路にも使われているそうです。続いて理科室でクラスごとに実験を行いました。実験では、リサイクル工場でのプラスティックの工程(発泡スチロールを小さくする→発泡スチロールの原料の取り出し→再発泡してリサイクル)を行いました。もう一つの実験は、ペットボトルの破片から熱と遠心力で綿菓子のように繊維を取り出しの演示です。実験を通して、生徒はリサイクルの実際を見たこと、再発泡の様子に感動していました。

222)書き初め大会移動展 2月14日

書き初め大会移動展、今日から16日まで上野原中学校での展示です。北都留地区各学校の力作ぞろいです。

221)休日の部活動 2月11日

建国記念日の土曜日、卓球・バスケット・テニス・吹奏楽部が活動しています。屋外は昨日の雪もあり、体育館での練習で頑張っています。

220)第2回 生徒総会 2月10日

第2回生徒総会が5,6校時に開かれました。本年度の生徒会活動を振り返り成果と課題を明らかにし、次年度につなげる大切な生徒総会です。校長先生からは「今日の話し合いを来年度のステップとしてほいい」と話があり、和田生徒会長からは「意見を出し合い有意義な話し合いにしたい」と言葉がありました。

219)雪景色 2月10日

昨日は、校庭の端が見えないくらいの降雪の時間もありました。今朝の校舎の周辺は雪化粧です。通学路の凍ったところもあったようですが、生徒の怪我の報告もないようで一安心です。そしてこの時間になると解けるのが目に見える様子から、春も感じることができます。そういえば、一ヶ月後の3月10日は卒業式の総練習、そして13日が70回目の卒業式になります。

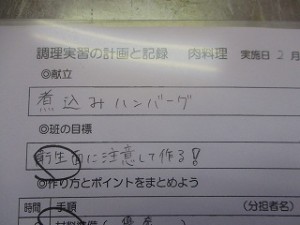

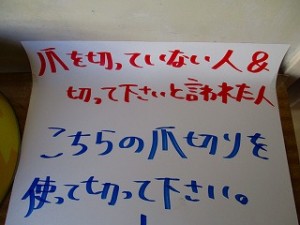

218)煮込みハンバーグ 2月8日

1年生の調理実習は煮込みハンバーグです。家庭科での実習には目標もあります。この班は、「衛生面に注意して作る」です。実習の前に爪を切ることも、また調理で利用するたくさんの包丁も滅菌する装置があるということです。調理が終わっての試食、たくさんの笑顔がありました。

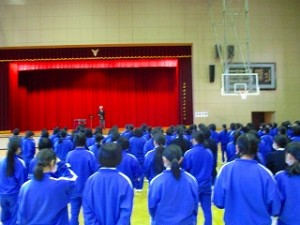

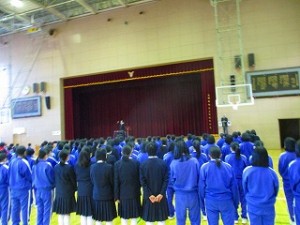

217)新入生説明会 2月8日

体育館で新入生説明会を行いました。最初は全校合唱の大地讃頌、そして生徒会からの説明、さらに中学校のことを説明しました。期待と不安の入り交じった時期になりますが、4月に新入生が安心して上野原中学校に入学していただけるよう、中学校生活に慣れるよう職員も在校生も準備をしてお待ちしています。

216)合唱集会 2月6日

全校合唱の練習を行いました。中野先生に来校していただいての練習です。(音を)外しても大きな声で、男声が頑張ると女声が自然と出てくる、前奏を聴いて音をそろえるなどテンポのよい指示をしていただいた練習でした。集会での最初の歌声と最後の合唱の歌声を比較すると、ずいぶんと学んだなと感じられる集会でした。放課後1時間の頑張り、講師の中野先生に感謝、そして唱いきった全校生徒にも感謝です。

215)今日の給食 2月3日

今日は「節分給食」でした。福豆も鰯も食べることができました。明日は立春、そして雨水、啓蟄と春になっていきます。学年閉鎖で対応したインフルエンザ、だいぶ少なくなってきましたがまだゼロではありません。土日の過ごし方にも気をつけてください。

214)2年生の掲示物 2月2日

校舎2階の2年生の廊下に、修学旅行で訪問する奈良・京都についての掲示があります。

3ヶ月ほどすると実際に訪れる場所です。修学旅行の意義は古都の伝統文化にふれることもありますが、その準備期間に集団での問題解決を行うこと、そのために必要な情報収集と処理する力を身につけてることもあります。協調や自主そして責任を育む時間にもなります。

213)第17回県交流大会 1月30日

1月28日~29日にバスケット第17回県交流大会が行われました。

男子の結果

予選リーグ

上野原 65-33 御坂

押原 48-43 上野原(延長戦)

顧問から、「バスケットボール交流大会ですが、一回戦は、勝利し二回戦が今終わりました。相手は、新人戦で大敗した押原ですが今日は、延長までもちこみましたが、惜敗してしまいました。」という報告がありました。男子バスケット部、次に向けてファイト!

女子の結果

予選リーグ

上野原 66-44 若草

上野原 44-43 長坂

決勝トーナメント

上野原 43-62 白根御勅使

顧問は、チームとしてコミュニケーションがとれたこと、走って動いて声を出したことが勝因と語ったくれました。試合での2勝、アッパレです。

1週間前には2年生の学年閉鎖もあり、十分な練習もできないなかでの大会。それぞれ健闘しました。男女とも、負けた時の悔しい気持ちをバネにしっかり練習して、次はもっと上をめざしてほしいと思います

212)2年生の合唱 1月26日

インフルエンザでの学年閉鎖から1週間。この日は学年合唱を男女に分かれて練習しています。2年生、完全な復活まではあと数人です。元気な生徒もマスクそしてうがいと手洗いで健康に注意を。

211)研究授業 2年国語:後藤先生 1月23日

2年生の国語で、後藤先生が研究授業を行いました。古典の平家物語の授業です。

古典を読んで、表現の工夫をみつけて、文章のなかからその根拠も探します。今年はここまで、1年生と3年生でも研究授業を行って、言語活動について考えてきました。この授業でも山梨県教育委員会から来校していただいた指導主事の先生からいい授業だったとご講評をいただきました。

210)インフルエンザ 1月20日

209)で元気に運動する様子を紹介しましたが…、翌日の1月18日(水)から2年生を中心にインフルエンザの罹患数が急増しています。

中学校では、1月20日(金)までに次のような措置をとっています。

1月19日 2C学級閉鎖

1月20日 2年学年閉鎖、1年午後2時間授業カットで下校

なお、今後罹患しないよう次のようなことに注意してください。

・インフルエンザの疑いのあるときは、すみやかに医師の診察を受けて安静と休養。

・インフルエンザと診断されたら、土日でも、できるだけ早く担任まで連絡。

・睡眠不足や過労にならない。

・不要不急の外出(塾なども含めて)を控える

・病原体は口腔や鼻腔から感染しますので、うがいや手洗いを励行。

・健康な場合も含めて、マスクを着用。

・特に登校時から発熱のある場合は無理に登校させない。

よろしくお願いいたします。

209)寒さのなか 1月17日

208)あっぱれ!バレー部 1月16日

週末に行われたジュニアバレー。上野原中は予選グループ戦でS組1位、決勝トーナメントでも、2-0で竜王中に、2回戦も2-1で春日居中に勝利しました。ベスト4をかけた試合では韮崎西中に敗れましたが、予選から決勝までよく頑張りました、大きなアッパレです。

207)校内書き初め大会 1月13日

新年が明け、三学期の初日に「年頭の決意」を全校で取り組み、1月13日には、校内席書大会が行われました。上野原中学校では、毎年、地域の書道家の先生方をお招きし、全校生徒一人一人にご指導いただいております。今年も、日大明誠高等学校の桑田征人 先生、上野原高等学校の渡邉研一先生、都留高等学校の笠井寛仁先生の三人を講師にお迎えし、ていねいなご指導をしていただきました。

206)贈る会の準備 1月11日

三年生に贈る会の準備が始まっています。2月の本番まで、企画・計画・取り組みをそれぞれの部門に分かれて行います。気持ちを引き締めて素敵な三年生に贈る会(三贈会)になるように頑張ることは、上中をリードする学年への成長にもなるはずです。

205)3学期始業式 1月10日

1月10日今日から3学期がはじまります。3学期は来年度につながる大切な学期です。3年生に贈る会、卒業式など大きな行事もあります。短い期間ですが、充実した学校生活を送って行きましょう。

校長先生からは、次のような話しをいただきました。

「1年の計は元旦にあります。学校では3学期の計が今日で、このあと年頭の決意で、それぞれの意気込み表現していくことになります。

さて、3学期をゼロ学期と表現するとこがあります。三年生のとっては次の生活への助走期間です。一,二年生にとっても、ゼロ学期を意識することで、新しい学年のスタートの姿勢が異なります。目に見えないから難しいですが、その差を感じる時は必ずやってきますので、今やるべき学習や生活習慣の見直しを行うことです。

バレーボールの竹下佳江さんは、『考えることから逃げない』として、できない理由ではなくできる理由を考えて実践したそうです。また、サッカーの佐藤寿人さんは、僕がプロとしてここまでやってこれたのは、ゴールを奪うために、『思考』することをやめなかったからだと思う。僕は壁にぶち当たるたびに、どうプレーしたらいいか、ずっと考え続けてきたと話しをしています。二人とも選手としては大柄ではありません。だからこそ悩みはあったはずです。それでも挑戦しなかったり考えないという楽で簡単な非方法ではなく、できることを考えて考えて工夫してきました。だから一流の選手になったのです。

ゼロ学期は、自分自身を変化させようという学期です。そして、変化で生じる悩みは成長のチャンスとかんがえましょう。全校の生徒が次のステップに円滑に進むために、ゼロ学期には、考えて、工夫して、挑戦して、時には悩んで、人として一回り大きくなるよにしましょう。」

その後、各学年 生徒会からそれぞれの決意発表がありました。学習のまとめ、進級や進学に対する意気込みが表れていました。充実した3学期が送れることを願っています。

204)部活動 1月5日

昨日より冷え込みの厳しいなか、午前中から各部の活動が行われています。

吹奏楽部は今年初めての練習、校長室まで音色が響いてきます。サッカー部も元気な挨拶と作戦板には「あけましておめでとう」の文字。野球部も寒さのなかで熱心にトスバッティング。陸上部は縄跳びで体力づくり。体育館では男女バスケットボール部、冷え切ったフロアで頑張っています。生徒も職員もたくさん学校に来ていて、3学期のいいスタートを目標にした準備が始まっています。

203)陸上部 1月4日

202)あけましておめでとうございます 1月1日

平成29年、新しい年がおだやかにあけました。

みなさん新年明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

今年も元旦に八重山に上って、「ジュウガツザクラ」と上野原中を撮影してきました。

その校舎ですが、まだまだ周辺は冬の景色です。ただそのなかで蕾をつけた枝が太陽にむかって伸びる様子は、夢をかなえるために頑張っている生徒のようにも見えます。

厳しいところが頑張りどころ、冬休みまだ半分あります。

201)よいお年を 12月31日

4月からの累計で35000を超えるホームページの訪問がありました。たくさんのかたにホームページをみていただき感謝しています。来年も学校の様子がわかるように頑張りたいと思います。

今年最期の画像は校舎三階からの富士山です、皆様もよいお年をお迎えください。

200)休日の活動 12月24日

冬休みの土曜日、体育館では男女のバスケット部が活動、練習試合も行われていました。

校舎三階の音楽室では吹奏楽部の練習です。そして午後からは、恒例の社会福祉法人にんじんの会の訪問です。ほぼ1時間、たくさんの曲目を聴く側も演奏する側も楽しめた時間を過ごすことができました。

199)2学期終業式 12月22日

8月25日からはじまった二学期が終了しました。 81日間の長い学期であり、暑い夏から寒さ厳しい冬まで続いた学期でした。

終業式にあたり、校長先生から次のような講話をいただきました。

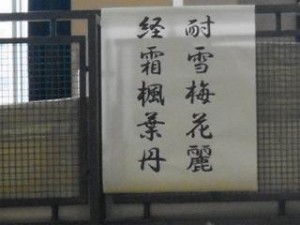

『耐雪梅花麗 経霜楓葉丹』

昨日は冬至でした。

冬至は、太陽の位置が1年でもっとも低くなり、昼の時間が1年の中でもっとも短い日です。この日を境に太陽がまた高く上げっていきます。言い換えると、日が短くなっていく陰から、日が長くなっていく陽への切替が冬至です。だから、冬至をスタートの日で、「一陽来復」といって、運気が揚げる日とも言われます。ただ、日が少し長くなるとはいえ、寒さはいっそう厳しさを増すのがこの時期で、そういう厳しさのなかで苦難や試練を耐えて乗り越えれば、大きく見事な成長があるとも言われています。

そこで、今日の言葉です。

耐雪梅花麗 雪に耐えて、梅花うるわしく

経霜楓葉丹 霜を経て、楓葉あかし

西郷隆盛公は言葉で、今年引退した黒田投手の座右の銘でもあります。

雪の試練に耐えてこそ、梅の花は美しく

霜の苦難をへてこそ、カエデの葉は赤くなる

という意味です。

三学期は、三年生は入試を控えています。一年生・二年生は進級の備えがあります。

年末の九日、年始の九日を含む冬休み。

春に素敵な花をさかせるべく、努力と工夫を継続できる休みにしてください。

結びに、1月の始業式

また一回りおおきくなった上中生の元気な顔がみられることを期待しています。

その後、各学年生徒会の代表より、2学期を振り返って発表がありした。各学年の2学期の成果と反省を、3学期につなげほしいを思います。

最後に、2学期の多読賞の表彰がありました。

198)今日の給食 12月20日

クリスマスメニューの給食でした。ケーキもあって、暖炉にくべる薪の形の「クリスマスの薪(buche de Noel)」、フランスの伝統的なクリスマス・ケーキです。

フランスのクリスマスケーキが薪の形をしているのは、昔大きな薪一本を12月24日から1月1日まで燃やし続けるという習慣にちなんでのことだそうです。

今日はクリスマスメニュー、明日の21日は冬至のメニューです。2学期の終業式まで、火曜、水曜、木曜と残りわずかになっています。学習のまとめ、生活のまとめをして終業式、そして新しい年を迎えたいものです。

197)挨拶運動 12月20日

今週は、1年生から3年生までのC組による挨拶運動が行われています。登校する生徒と元気に挨拶することができています。寒さが厳しくなってきていますが、気持ちのよい朝の挨拶で、一日を元気に過ごしていきたいものです。

196)今朝の教室 12月16日

3年生が到達度確認検査ということで教科書や参考書で学習しています。今朝冷え込みがきびしかった分、くっきりとした富士山が見えました。

195)春告げ鳥 12月14日

「春告げ鳥」が2年生の席書き大会の課題です。大会本番の来年1月13日を前に、授業で練習した作品が2階廊下に展示してありました。ちなみに、1年生は「理想」3年生は「青雲大志」が課題です。冬休み中の練習でそれぞれの生徒が上達してくるのも楽しみです。

194)朝練習(吹奏楽部) 12月13日

吹奏楽部の今の目標は、次の日曜日18日のアンサンブルコンテストです。そのための朝練習が始まりました。限られた時間のなかでの練習、寒い朝でしたが勢揃いしての練習が素晴らしいです。

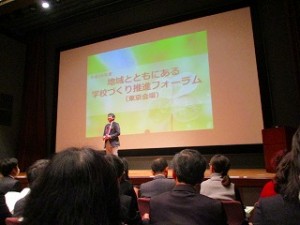

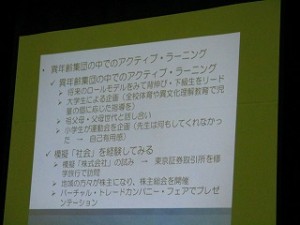

193)フォーラムに参加 12月9日

「地域とともにある学校づくり推進フォーラム」が12月9日に東京で開催されました。コミュニティ・スクール推進事業指定の1年目、上野原中からも学年主任を中心に数名の職員が参加しました。今回のキーワードは、「コミュニティ・スクール」と「持続可能性」です。子どもたちのためにできることは何か、持続可能な未来に向かってできることは何かを、コミュニティ・スクールという手立てをもって考えるフォーラムでした。熟議のことや連携のことなど学ぶことはたくさんありました。平成30年度を目標にコミュニティ・スクールにむかって、ゆっくりでも確実に移行できるようにしていきます。フォーラムのまとめでは、木村参事官から「四つ葉のクローバ」のメッセージがありました。

「見つからない」と諦めてしまうのではなく、みんなで探し見つけていこうと、

四つ葉のクローバーをモチーフにメッセージを発信。

持続可能な未来を作るために、学校と地域の協働において大切にしたい視点。

それは「分かち合う」、「育て合う」、「積み重ねる」、そして「つなぐ」。

そして、4つの思い「Vision」、「Mission」、「Passion」、「Innovation」

そうして持続可能なコミュニティ・スクールづくりにつなげる。

本当の最終ランナーは参加者の皆さん。持続可能な未来を作るため、子供たちの笑顔のために、一緒に頑張っていこう。

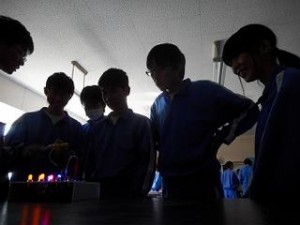

192)夢・ときめきサイエンスラボ 12月9日

山梨大学から島崎先生と学生4名を講師に迎えて出前授業を受けました。これは「夢・ときめきサイエンスラボ」事業の一環で、県内で2校しか選ばれない貴重な機会です。

2年生は今、理科では電気、技術科ではエネルギー変換について学んでいます。今回は理科の授業として、発電とエネルギーについて学びました。

生徒の感想を紹介します。

「自転車をこいで100Wをつくるのはとても大変でした。ドライヤーを使うには、もっと自転車をこがないと使えないというのが衝撃でした。」

「風力発電ではうちわであおぎ続けてもそんなに車が進むことができなかったのに、ソーラーパネルをつけると同じ車がすぐ進み、自然の力にびっくりしました。」

191)学年理科「宇宙の話し」 12月7日

JAXA宇宙教育指導者の宮川広さんを講師に迎えて理科の授業をしました。 1年生は「宇宙へのチャレンジ」、2年生は「国際宇宙ステーション」、3年生は「オーロラ」をテーマに講演をしていただきました。貴重な動画や画像を交えた話を生徒達も興味深く聞いていて、あっという間の50分間でした。知識を広げるとともに、好奇心・探究心を耕す機会となりました。

感想を紹介します。

「今日、宮川先生の話をきいて、宇宙の広さや仕事がわかりました。特に地球から138億光年までの映像がすごく印象に残りました。宇宙はどこまで広いのかわかっていなかったり、地球からの通信の方法があったり、すごく不思議なことばかりで、いつか自分でも経験したいなと思いました。宇宙の不思議なことを少しでも知ることができたような気がして嬉しかったです。」(1年生)

「宇宙の話を聴いて、まず宇宙食には色々な食べ物があることをして驚きました。宇宙ステーションは一日に地球を16周できることがすごいと思いました。また、国境のない場所という言葉が心に残りました。宇宙飛行士は病気になっても自分たちで治せて、何でもできるんだなと思いました。」(2年生)

「宇宙の話しを聞いて11年に1回太陽のフレアが起きることがわかりました。オーロラは大気にできることや、形は帯型、カーテン型、コロナ型があることがわかりました。オーロラとは電気の粒ということがわかりました。オーロラは人工的に作ることができるということ初めて知りました。すごく勉強になりました。」(3年生)

190)帝京科学大生 理科授業参観 12月6日

将来、学校の先生を目指し教職課程の勉強をしている、帝京科学大学生が中学校の理科の授業を参観に来校しました。2年生の「電流と磁界」の単元で、磁石のまわりに発生する磁力線の性質についての授業と、3年生の「太陽の動き」の単元で、半透明球に太陽の動きを示し、日の出から日の入りまで太陽の動き方について考える授業でした。大学生もメモをとりながら、真剣な眼差しで参加していました。この授業参観が、学生達の将来につながってくれれば幸いです。

189)表彰集会 当選証書授与式 合唱練習 12月5日

12月5日6校時、表彰集会、当選証書授与式、合唱練習が行われました。

188)第12回上野原駅伝競走大会 12月4日

天候に恵まれ、暖かい日差しがふりそそぐなか、上野原駅伝競走大会が開かれました。

早朝より市役所に集合し、キャプテンや校長先生から1ヶ月間の練習の成果を発揮しチーム上中として頑張りましょうと挨拶がありました。

まとめの会の様子です。お互いに今日の健闘をたたえ合い、来年への目標を確認しました。

表彰式の様子です。上野原中学校の結果は次の通りです。

中学男子の部 第2位 上野原中学校A 1時間17分59秒

第4位 上野原中学校B 1時間24分09秒

中学女子の部 第1位 上野原中学校A 1時間35分08秒

第4位 上野原中学校B 1時間46分48秒

1ヶ月とわずかな時間でしたが、上野原中学校駅伝部が結成され、3年生を中心に放課後の練習、土日の試走と頑張ってきました。

11月23日には、PTA役員の方々や、保護者の方々のご協力をいただき、上野原駅伝選手団激励会を行い、豚汁をいただきました。皆様のご協力に感謝しています。

また、本日沿道より暖かいご声援を送って下さいました保護者の皆様、地域の皆様にお礼申し上げます。ありがとうございました。

187)上野原市駅伝競走大会前日 12月3日

駅伝大会直前の練習が行われました。明日は大会本番になります。そしてコースには上中の学区を通過する所もあります。選手への応援をよろしくお願いいたします。

【第12回上野原市駅伝競走大会】

日時 平成 28年 12月4日 ※小雨 決行

開会式 上野原市文化ホールセンタープラザ 午前9時00分~

スタート 午前10時30分

186)土曜日の活動 12月3日

期末テスト終了後の最初の休日。天候にも恵まれて多くの活動が行われています。3年生は土曜の学習会です。

185)今日から期末テスト 12月1日

12月になりました。1年生と2年生は今日から期末テストになります。登校後教室で問題を出し合う姿もありました。問題用紙配布の時は黙想、試験開始とともに一斉に真剣な表情になります。このテストが終われば二学期も残り3週間です。1年生・2年生は三者懇談で二学期の反省、そして冬休みの計画をたてる時期です。竹は節があるからまっすぐ伸びます、この数週間でそれぞれがいい節をつくれますように。

184)コミュニティ・スクール講演会 11月27日

授業参観に続いて、山梨大学教授日永先生による「コミュニティ・スクールを活用した地域と共にある学校づくり」の講演会を行いました。講演は、コミュニティ・スクール導入の背景から始まり、地域や家庭と連携・協働した学校づくり、義務教育9年間をとおした学びの充実、事例も交えながらの地域づくりの核としての学校づくりのお話を聴くことができました。体育館には地域の方々や上野原市教育委員会からの参加もみられました。授業参観あとのお疲れのなか、そして寒さの感じられる会場での講演会参加ありがごうございました。これから学校運営協議会設置に向けての準備が始まります。

183)地域公開道徳 11月27日

全ての学級が、道徳の授業を地域に公開する取り組みです。

1年生は芥川龍之介の蜘蛛の糸を題材に責任・集団生活の向上について、2年生は先週の職場体験もあって働くということについて、そして3年生は読み物資料「終了を告げるブザー」を使用して責任について学びました。授業を公開することで開かれた学校につながること、そして学校・家庭・地域社会が一体となって道徳の推進を大切にするようにしていきたいと考えます。日曜日の開催にもかかわらず多くの家庭そして地域の方の来校に感謝です。

182)職場体験 11月25日

2年生の職場体験。1日目は記録的に早い降雪の日になりました。雪のなかでもそれぞれの職場での体験がほぼ予定どおり行われました。自力で職場訪問した生徒にも、送迎していただいたご家庭にも感謝です。職場によっては計画が変更になって除雪作業になったところもあったようですが、初日は無事終了。

職場体験は、将来の職業を考えることにつながります。そしてそのために中学校での学びをどう考えてどう取り組むかということにも関係してきます。これからの社会は、学び続けることもキーワードです。学校での今の学びをどう自らものにするかということに気付くこと、それから「ありがとうございました」の言葉、この二つが二日間で大切にしたいことです。

内田樹さんは、毎日新聞「働くとはどういうことか」の中で次のように述べています。

「ありがとう」を求めて私たちは労働する

働く人が、誰に、何を、「贈り物」として差し出すのか。それを彼に代わって決めることのできる人はどこにもいない。贈り物とはそういうものである。誰にも決められないことを自分が決める。その代替不能性が「労働する人間」の主体性を基礎づけている。

その「贈り物」に対しては(ときどき)「ありがとう」という感謝の言葉が返ってくる。それを私たちは「あなたには存在する意味がある」という、他者からの承認の言葉に読み替える。実はそれを求めて、私たちは労働しているのである。

今、若い人たちがうまく働けないでいるのは、そのことに気づいていないからだと思う。彼らは「働くとはどういうことか」についての定義があらかじめ開示されることを求める。働くとどういう報酬が自分にもたらされるのかをあらかじめ知りたがる。それが示されないなら、「私は働かない」という判断を下すことも十分合理的だと考えている。けれども、残念ながら、「働くとはどういうことか」、働くとどのような「よいこと」が世界にもたらされるのかを知っているのは、現に働いている人、それも上機嫌に働いている人だけなのである。

働けることは有り難いことです。

181)駅伝激励会 11月23日

週の半ばの祝日、寒い朝になりました。その寒さのなかでも駅伝チームは試走です。それぞれの生徒は、区間担当の先生の車に乗り込んで、自己ベストを目標に行いました。駅伝選手の激励会は保護者の方々による暖かい豚汁のもてなし、寒いなかの試走だっただけによけいおいしくいただきました。たすきを繋ぐ駅伝のように、試走に協力してくれた先生と早朝から調理していただいた保護者の方々の協力でこの日の練習も楽しくそして無事終わります。走れることに感謝して、10日後の今年の大会でのいい結果に期待です。選手も保護者の方にも感謝する勤労感謝の日になりました。

181)うどんづくり 11月22日

1年生の総合的な学習の時間は地域を知ること。先月は甲州街道を実際に歩いて学びました。今月は、うどんづくりです。この地区とうどんの関係から、上野原は山間地が多いために米よりも小麦の栽培が盛んだったことも学べます。うどんという郷土食を通して、農業や自然そして自分たちの育った地域を知ることになるそうです。うどんづくりから、地域の暮らしも自分たちの体もそして心も育めるのが総合的な学習のよさです。講師の上条さんありがとうございました。

180)3年生は期末試験 11月16日

今日から三年生は期末試験。先週からテストが続きます。それでも、1時間目から集中して受検している三年生です。

179)英語暗唱の県大会 やってくれました 11月16日

11月15日に行われた第27回山梨県英語暗唱大会で、3年生の志村さんが優秀しました。県で№1になったことは、快挙です。

参加にあたっては、北都留大会優勝のあとの練習など苦労もあったことと思います、本当にお疲れ様でした。そして、指導していただいた先生方、ご多用のなか会場で応援してくださった保護者の方、本当にありがとうございます。

こうした生徒が同じ教室同じ学校にいることで、英語に慣れて好きになる生徒がまた増えることに期待したいと思います、そして、この最高の舞台を準備していただいたことに関係する先生方にも感謝です。

178) 新しい週が始まりました 11月11日

11月も三週目で、月の後半に入る週が始まりました。

朝一番の写真は、エコキャップの回収。各教室で集めたエコキャップをボランティア委員が一カ所に集める作業が始まっています。エコキャップ運動の目的は、リサイクルの促進、CO2の削減、売却益で発展途上国の医療支援、そして障がい者・高齢者雇用促進などの4つです。小さなキャップを通じて、多くの方々のご理解・ご協力をいただき、本格的なリサイクルの循環の輪が構築されていることを知ることも大切な学びです。まだ家庭にエコキャップがある時は、この機会にご協力をお願いします。それから中庭の落ち葉も増えてきています。落ち葉は秋を感じる風景になります、今日はその落ち葉を1校時から金子さんと和田先生できれいにしていただきました。学校の環境整備に感謝です。中庭の隅には新しいプランターを見ることもできます。冬にむかって何を植え付けるのでしょうか。

最期は生徒会選挙の投票。ちょうど今開票中です。来年度の生徒会執行部を決める選挙になります。

177) 第31回中学生による税金弁論大会 11月11日

第31回中学生による税金弁論大会が、西桂中学校で行われました。たくさんの来賓や審査員の方々、西桂中学校の全校生徒が見守る中、13人の弁士が発表しました。本校から「世界をも救う税」という演題で参加した山田さんも、堂々と立派な発表となりました。今回の経験を自信にしてほしいと思います。

176) 赤い羽根共同募金 11月11日

上野原中学校では「赤い羽根共同募金」に10月17日(月)~11月4日(金)の期間、ボランティア委員会を中心に取り組みました。委員会の生徒の呼びかけ等で、多くの協力を得られ、総額16,414円集めることができました。本日、ボランティア委員長の奈良さんが社会福祉協議会へ募金を届けに伺い、毎年協力してくれていることへの感謝の言葉を頂きました。ご協力ありがとうございました。

175) 生徒会役員選挙立会演説会 11月11日

生徒会役員選挙の立会演説会がおこなわれました。今年は会長候補2名、副会長候補5名が立候補しました。各候補者は上野原中学校の生徒会活動に対する自分自身の考えを公約にして熱く語ってくれました。今日の演説会を受けて、生徒全員がそれぞれの候補者の考えを聴き、リーダーを選択して全員参加の生徒会活動を充実させてほしいと思います。

174) 教達検 長距離走 職場体験 11月10日

寒さが厳しくなっています。今日の3年生は教育課程到達度確認検査です。いつもより緊張した表情で受検しています。1年生と2年生の体育では校庭で長距離走です。12月4日に行われる上野原市駅伝大会へ出場する仲間と一緒に頑張っています。

そして、2年生は2週間後に迫った職場体験への準備、各訪問先に電話して当日の打合せです。生徒が自らの将来を考えるためには、教室の中だけでは不十分です。多様な年齢の人、立場の違う人、異なった職業の人と関わるような職場体験を通して、自分と世の中との関わりに気づきます、その発見と経験がまた教室の授業にも生きてくるとも言われています。電話での連絡だけですが、生徒は真剣に取り組んでいました。そのことが、職場体験当日にも生きてきますように。

173) 体育館放送設備改修工事 11月10日

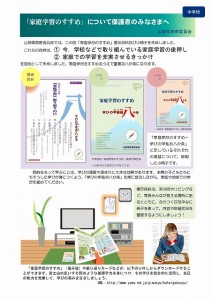

172)「家庭学習のすすめ」の配布 11月9日

山梨県教育委員会では、家庭学習定着促進事業として、家庭学習の定着と促進を図るため「家庭学習のすすめ」のポスターと小冊子を作成して、全ての学校で児童生徒に配布しています。この事業の目的は、1)家庭学習の後押しと、2)家庭学習充実のきっかけとすることです。

学校でもこの資料について各教室で指導いたします、学力向上のため各家庭でも配布資料をご覧いただき話題にしていただくようお願いいたします。

なお、詳細は、『「家庭学習のすすめ」保護者のみなさまへ』の資料をご覧ください。

また配布した資料のPDF版URLは次のとおりです。

「家庭学習のすすめ」保護者のみなさまへ

http://www.ypec.ed.jp/gimukyo/kateigakusyu/hogosha-kateigakusyu-chugakko.pdf

「家庭学習のすすめ」ポスター

http://www.ypec.ed.jp/gimukyo/kateigakusyu/poster.pdf

「家庭学習のすすめ」小冊子

http://www.ypec.ed.jp/gimukyo/kateigakusyu/chu-kateigakushunosusumedata.pdf

171)立冬 11月7日

今日は立冬。立冬は冬の始まりです。「立」は新しい季節になるという意味で、一年には、立春、立夏、立秋、立冬があります(この4つを四立(しりゅう)というそうです)。

今朝も冷え込みが厳しい朝でしたが、生徒会役員選挙運動の声が登校時間には響いていました。学校の周辺は紅葉が進んでいます。この1週間には、生徒会役員選挙立ち会い演説会、3年生は教育課程到達度確認検査、そして卒業アルバムの撮影もあります。緊張のなかでも、一つ一つ確実な取り組みを行っていくことが大切です。

170)男子バスケットボール 県新人大会 11月6日

男子バスケットボール県新人大会の結果です。

1回戦 上野原中 84-21 山梨学院大学附属中

2回戦 上野原中 56-62 押原中

初戦は、走りにも戦術にも自信があり、シュートが入りリバウンドも入り、勝てるという気持ちを強くもてた試合でした。目標のベスト8達成のための大切な2回戦、序盤はリードで入りました。その後相手の追い上げもあり惜しくも敗退でした。それでもこのようなチームに勝たないと自分たちの目標達成はありません。負けから学ぶことで、苦しい練習にも食いついていく、そんなチームに育ちますように。

169)美術部 がんばっています 11月3日

上野原市文化ホールで開催されている市文化祭に美術部が今年も参加しています。それぞれの力作が、文化ホール2階の廊下に展示されています。期間中、是非足を運んでください。

168)県新人大会(卓球) 11月3日

卓球県新人大会団体が、緑が丘体育館で行われました。開会式の挨拶では次のような話がありました。

スポーツを通じて、「相手を大事に、ものを大事に、自分を大事」にしてください。それは挨拶をすること、落とし物や忘れ物をしないこと、自分のチームや自分自身を大切にすることです。(今日の大会では)一緒に苦労してきた仲間との熱いプレーを期待します。

大会では上野原中は竜王中と対戦しました。最初の3ゲーム終了で1勝リード。その後のゲームもフルセットまでの試合でしたが、もう少しのところで敗退。ただ、そのなかでいいプレーには声援があったりガッツポーズが出たりしたこと、ボールを渡してもらう等の度に挨拶ができたことなど、「人・もの・自分を大切」にすることが大会のなかで実行できたことはアッパレです。次の個人戦にも繋げていってもらいたいです。

167)英語暗唱大会 11月1日

11月1日、北都留地区英語暗唱大会が行われました。本校からは、2年生のAminoさんと3年生のShimuraさんが出場。3年生のShimuraさんは、見事優勝!地区を代表して県大会に進みました。大会では二人とも緊張したという感想です。本人たちの頑張り、そして指導していただいた英語の先生、ALTの先生に感謝。

Shimuraさんについては、県大会までに発音や表現力などをさらに磨いて頑張ってほしいと思います。

166)先生も勉強しています 10月31日

富士・東部教育事務所から指導主事の小林先生を迎えて、久島先生が1年生の数学の研究授業を行いました。目標は、数あてゲームの謎を考えることです。授業の最初には、生徒が前にでて行う部分があったりと学ぶための手立てが工夫されていました。研究会では、多様な考え方から答をみつけること、そこに言語活動を取り入れて考え方の交流をすることなどが協議されました。本当に教えたいことを生徒自らが発見するためにも言語活動を大切にした、話し合いや発表や説明のある授業の大切さについて学んだ研究会でした。そして、今回の研究会には上野原小学校からも2名の先生が参加して、授業のあとの研究会にも参加していただきました。小学校と中学校の連携も大切にしていきたいです。

166)県新人大会 10月30日

バレーが甲府富竹中学校とそしてサッカーは韮崎東中学校とそれぞれ対戦しました。柔道は部員数の関係で個人戦のみに出場です。いずれも善戦しましたが勝利には至りませんでした。ただ敗戦からも得ることもあります、「冬にむかってまず走力、次にボール技術、それに個人の努力を加えて、県で勝つことにつなげること」という試合後の顧問の話のように、敗戦から考えることも大切な学びです。

銀メダルは負けてもらうメダルだから

学ぶことが大きい

なんで負けたのか、その悔しい思いが

「欠けて」いる部分にあるんですね

谷亮子(柔道オリンピック金メダリスト)

165)休日の活動 10月29日

10月も最後の週末になりました。土曜日の午前中ですが、部活動に勉強に頑張っています。卓球部は西中の合同練習です。

男子バスケットは、高校に来校していただいての練習試合でした。

164)ハロウィン給食と球根 10月28日

今日の給食はハロウィンにちなんだ給食。パンも「お化けパン」でユニークなものでした。

写真の球根は、200個のチューリップです。甲府にある弘済会山梨支部からの贈り物。球根の植え時にあわせてプランターや校内にていねいに植え付けたいと思います。思いがけない贈り物ですが、来春の花が開く時期が楽しみになりました。

163)甲州街道を歩く 10月28日

10月28日は1年生の「甲州街道を歩く」総合的な学習の時間です。毎日学ぶ教室から出て、自分の住む地域を調べて学ぶ授業です。前日の暖かさから変わって寒い朝となりましたが、8時10分に市役所前に全員が集合、出発式を終えて元気にスタートしました。たくさんのことを学ぶと同時に、調べたことをどう表現するかそうした学習のまとめ方も学ぶ機会になればと思います。

162)北都留地区児童生徒連絡協議会 10月27日

北都留の小学校・中学校の代表が集まって文化ホールで、北都留地区児童生徒連絡協議会が行われました。全体会のあとの分科会で上野原中は、丹波中・秋山中が同じ分科会になりました。そして上中からは「ボランティア活動」についての発表を行いました。美化委員会のクリーン作成のこと、ボランティア委員会のエコキャップ収集と共同募金についての活動です。そのなかで、4月の熊本大地震への義援金を益城町に送ったこと、さらに現在の益城町の様子も報告できました。熊本の益城町の復興にはまだまだ課題があります、先日の鳥取地震のことも含めて、被災地へのボランティア活動の継続を大切にしていきたいことも発表できました。

161)朝の活動 10月27日

生徒会役員選挙の候補者も出そろって、朝の選挙活動が行われています。県新人大会での勝利を目指す、ソフトテニス、バレーボール、バスケットボール、サッカーの朝練習も行われています。今朝は、雪化粧した富士山も見ることができました。寒い季節にむかうなか、選挙も県大会も控えて健康にも留意してもらいたいです。

160)市内小中学校音楽会 10月26日

日頃は学校のなかで発表する合唱。この日の、市内小中学校音楽会は3つの中学校が文化ホールに集まり、お互いの発表を聴き会う素敵な音楽会です。参加した生徒には、他校の生徒と同じ場所で同じ時間に一緒に音楽に親しみ、合唱に対する興味関心も深まる時間になりました。音楽会講師の中村先生は若鷲祭でも来校していただいた先生で、次のような講評をいただきました。卒業までは、まだまだこの仲間と唄う場面はあるなかで、さらによいハーモニーに期待です。

大地讃頌:オーケストラの音のように重々しい伴奏、それに合唱が力強く堂々と厚みのある響きが出来たと思います。

あなたへ:男子素晴らしい声。女子オブリガードがとてもきれい。まとまって丁寧に歌えたと思います。響いて、大変心に残りました。

青葉の歌:気持ちよく声が出せました。さわやかに、明るくのびのびしていました。女子のオブリガード、風が吹いているような感じに聞こえました。

3年の仲間と、このハーモニーを創った喜びをいつまでも持ち続けてください。

159)山梨県教育委員会 10月24日

山梨県教育委員会の学校訪問がありました。今年から、県内のそれぞれの市町村の小中学校訪問が始まりました。上野原市の場合は、本校と上野原小学校です。5校時は、1年生から3年生までの授業も参観していただきました。授業のことや家庭学習のことも含めて、学校全体のことについて指導していただきました。今後の学校運営に活かしていきたいと思います。訪問ありがとうございました。

158)野球部県新人大会 10月22日

上野原中対山梨南中学校です。安打も盗塁も決めましたが1回の攻防での失点があり、0対10で敗退でした。そして新チームになって最初の県大会出場は大きな経験です。来春の大会のためにこれからの練習を頑張ることです。保護者の方の応援もありました、遠いところまでの応援ありがとうございました。

157)休日の活動 10月22日

土曜日の学校。部活動、三年生の補習と生徒の活動があります。準備運動からしっかり始める部活動には期待が持てます、そして野球部は一度学校で練習したあと県新人大会出場のため緑ヶ丘球場へ出発です。

156)あいさつ運動 10月20日

生活委員会によるあいさつ運動が実施されています。

このところの急な冷え込みもあり、登校が少しずつギリギリになっている様子もあるようです。生徒玄関でのあいさつでは、あいさつはもちろん、時間を守ることや制服のことにもつながっていきます。時間を守ることについては、各家庭のご協力も大切になります。毎朝8時15分にはそれぞれの教室にいられるよう、生徒玄関はその5分前の8時10分には通過するため余裕をもって自宅が出られるようご指導ください。社会人になったら、時間を守ることが不可欠です。そのことにあいさつとともに取り組める生徒会に期待です。

155)芸術鑑賞教室 10月17日

今年の芸術鑑賞は歌手のしらいみちよさんを迎えての教室です。しらいさんは阪神淡路大震災や東日本大震災でのコンサート活動や桜の植樹などの活動も行っています。また、しらいさんのお父さんは都留市の出身でもあり山梨にも関係の深い芸術家で、今日はそのお父さんもステージで演奏していただきました。

コンサートのなかで、「人の悲しみのわかる人になること、災害がない時代も戦争もない時代でも、人の悲しみがわかることは大事なこと。友達が苦しんでいることに気づくことも大切なこと。上野原中学校のみなさんも、自分の周りの人の気持ちがわかる人になってほしい」と語りかけていただきました。

それに応えるように生徒の感想では、テンポのある曲・楽しい曲が聴けたことそして被災地の話など生きることも学べた、アベマリアは美しく悲しい曲で生命の大切さを感じた、いい演奏といい話を聴くことができて考えることができた…と発表がありました。そして、小さなことでもできることを考えていくという生徒会の言葉も印象的でした。

しらいさんそして 多くのスタッフのみなさん、本当にありがとうございました。

154)二学期の中盤 10月14日

10月も中旬、二学期の中盤となりました。今日は、一年生は来月の甲州街道の事前学習で外部講師長谷川先生の話を聴き、二年生は職場体験を前に同じく外部講師の服部先生の職業講話を聴くことができました。どちらの学年も今日の話が当日の活動に役立つといいです。そして三年生は市音楽会の合唱練習。生徒も指導須先生にも熱が入ってきて、体育館の歌声が職員室まで響いてくるようになりました。こちらも当日の発表が楽しみです。

154)後期学級役員任命式 表彰集会 10月13日

中間テストが終了した6校時、後期学級役員任命式 表彰集会が開かれました。

学級役員の皆さんには、学校生活の後半を担う大切な役割があります。学校生活の向上のために協力してクラスを引っ張っていって下さい。

任命式後に表彰集会が開かれ、弁論や理科の自由研究など文化的な活躍と支部新人体育大会など部活動での活躍の表彰を行いました。これから始まる、県新人体育大会でも、活躍を期待しています。

更に県交通弁論大会に参加する、古家くんの弁論発表があり、非常勤講師としておいでいただく大石先生の紹介がありました。

153)中間テスト 10月13日

校庭に中庭のケヤキの紅葉が始まってきました。

その中庭の見える教室では中間テスト。1校時目から真剣に問題に取り組んでいます。来週はテストの返却にもなります。点数による一喜一憂ではなく、振り返りをすることも大切です。1時間真剣に取り組んだだけに、誤答を見直すことが学びの基本につながります。

152)防災研修会 10月12日

不審者侵入に対する研修会。上野原警察署の方を講師に招いて実施しました。最初は刺股(さすまた)についての体験、使用にはコツがあるそうで、職員も真剣に学んでいました。そして不審者には身柄を確保することが基本であること、また身近にあるものを利用して生徒の生命を守ることが何より大切なことを教えていただきました。ありがとうございました。

152)委員会活動 10月11日

委員会活動の時間。掲示美化委員会ではプランターの手入れです、一学期からきれいな花を続けて愛でることができています、ありがとうございます。

151)美術の作品 10月11日

潮先生が美術の作品を展示してくれました。3階の美術室前の廊下にあります、どの作品も力作です。来週17日~19日には授業参観のついでに3階の展示場所でご覧になってください。

150)ふれあい体験(家庭科保育実習) 10月6日

技術家庭(家庭分野)の授業で、3年生が保育園にふれあい体験へ行ってきました。幼児の各年齢の発達にあわせた遊びを生徒が考え、幼児との関わりや遊びの意義について学ぶことができました。保育所の先生にも「幼児の年齢に合った遊びが考えられていて、園児も楽しんでいました。」とほめていただきました。 自分の家庭についても、改めて考える機会になったことと思います。

149)支部新人体育大会 速報④ 10月5日

☆ 卓球 男子団体 上野原中 3-0 丹波・小菅中 上野原中 1-3 上野原西中 上野原中 0-3 大月東中 上野原中 1-3 猿橋中 ☆ 男子バスケット 上野原中 78-32 猿橋中 ☆ 女子バスケット 上野原中 31-61 猿橋中 ☆ 野球 上野原中 1-5 大月東中

148)支部新人体育大会 速報③ 10月5日

☆ 男子バスケット 上野原中 80-29 上野原西中 ☆ サッカー 上野原中 17- 0 大月東中 上野原中 6- 2 猿橋中 ☆ バレー 上野原中 2- 0 猿橋中 上野原中 2- 0 大月東中 ☆ 剣道 女子個人戦 優勝 ☆ 女子テニス 団体戦 上野原中 1-2 猿橋中 上野原中 1-2 大月東中

147)支部新人体育大会 速報② 10月5日

☆ 野球 1回戦 上野原中 7-6 上野原西中 ☆ 女子バスケット 上野原中 35-44 上野原西中

146)支部新人体育大会 速報① 10月5日

台風の影響で開催が心配されていましたが、支部新人体育大会が7会場にわかれて開催されています。試合の結果はわかり次第お知らせします。 ☆ 男子ソフトテニス 団体戦 2位 上野原中 0-3 大月東中 上野原中 2-1 猿橋中

145)到達度確認検査 10月3日

144)赤い羽根共同募金街頭キャンペーン 10月3日

学校でも、ボランティア委員会を中心に、「赤い羽根共同募金」を呼びかけたいと思います。

学校でも、ボランティア委員会を中心に、「赤い羽根共同募金」を呼びかけたいと思います。143)休日の部活動 10月1日

支部大会前最後の休日。練習試合もあり、各部とも頑張っています。

142)熊目撃情報 9月30日

9月30日午後5時頃、上野原中学校近く(学校坂大堀方面)で熊の目撃情報がありました。 このため、緊急メールでも連絡したとおり、次のような措置をとります。 ご家庭でのご理解とご協力をお願いいたします。 10月1日2日の活動 ○部活動は実施 1)学校へは「集団で登校」 (午前の活動は8:20、午後の活動は12:30 学校到着で登校) 2)下校も顧問の指示に従っての「集団で下校」 (下校時間は、午前の活動の12:20、午後の活動は16:20) ○3年生の補習は中止 10月3日=北教研のため半日授業 1)新人戦に伴う「早朝練習禁止」 2)学校到着を7:50以後を目途に「集団登校」 3)下校は、13:35に「集団下校」 ※登校では教師立番、下校では教師引率を行います。