| ようこそ!あなたは 189,162 番目の訪問者です。 |

秋山小学校 |

12月25日(木)【2学期終了・・・】

1校時に終業式を行いました。

会場ではそろった学年から姿勢を正して、始まるのを待っていました。

80日間の2学期は、子ども達の中にも大きな行事を乗り越えた満足感と毎日積み重ねてきた学習の成果が見られた充実感があったことでしょう。

どの取組においても、子ども達の輝く姿が見られたことを共に喜びたいと思います。

学年代表の発表では、

2年生は、運動会でのがんばり、かけ算九九を覚えたこと、サッカーやおにごっこ、フラフープで友だちと遊んだこと

3年生は、音楽会やあきっこ発表会でのがんばり、そしてみんなと協力できたこと

4年生は、運動会の綱引きと音楽会での発表を緊張しながらもがんばったこと

5年生は、運動会の綱引きと校外学習で日産の工場を見学したこと、そして家の人と漢字テストに向けて練習したこと

6年生は、苦手にしていた算数の学習と児童会での仕事、大変なことが多かったけれど、みんなの協力で乗り切れたこと… を伝えていました。

代表にならなかった子ども達も、同様にがんばったことや今後に向けての課題、そして冬休みに楽しみにしていることがあるでしょう。

冬休みには、今年を振り返って、自分のがんばりを認め、課題については改善できるようにしましょう。

3学期の始業式を全員そろって迎られることを願っています。

様々な場面でご支援・ご協力をいただきました保護者、地域の皆様に感謝を申し上げます。

新年もよろしくお願いいたします。

12月24日(水)【いつもどおりに・・・】

【学期末の教室・・・】

明日の終業式、明後日からの冬休みを控え、どの学年もお楽しみ会、課題の確認、片付け・・・をしています。

2年生は、自分の荷物を片付けた後、ロッカーの掃除です。

3年生は、6年生と一緒に楽しそうにレクをしていました。

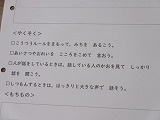

4年生は、冬休みに向けて課題が配られ子ども達と確認をしています。

5年生は、理科の実験も兼ねてべっこう飴作りです。

充実した2学期を振り返りながら、締めくくりの一日を迎えます。

12月23日(火)【一人一実践・・・】

【5・6年お箏鑑賞教室・・・】

5・6校時に3名の講師の方に来校していただき鑑賞教室を行いました。

講師の石井先生は、前回3・4年生もご指導いただきました。

そして今日は、尺八も体験させていただきました。

毎年、来校していただいているので子ども達のことも知っています。

すてきなクリスマスプレゼントになりました。

12月22日(月)【2学期最終週・・・】

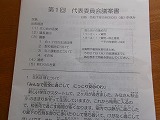

12月19日(金)【第5回代表委員会・・・】

中休みに代表委員会が行われました。

これまで、全校や学級の代表として会の進行やまとめ役をしているので,自信を持って発言をしていました。

11・12月の生活目標「何でもチャレンジ やる気のわ」の反省は、様々な行事あった2学期に、学級や縦割り班で何にでもチャレンジすることができたという反省が出されていました。積極的に行動できたようです。

課題であった「ふわふわ言葉でにっこりのわ」は、まだチクチク言葉が聞こえてくるようですが、お互いに気をつけて生活をしている様子が感じられました。できなかった学年は、3学期にも継続して行くことを伝えていました。

3学期「ぐんぐん成長 がんばるわ」は、グループであいさつや言葉遣い、マナー等について具体的な目標を決めパワーアップできるように取組を行います。

本校では、低学年生も代表委員会に参加をします。もちろん、先日の児童会役員選挙の立会演説会にも参加し投票もしました。

児童会活動で、自主的な活動やきまりを守ること、そして進んでより豊かに生活しようとする態度を学んでいます。

12月18日(木)【学期末短縮日課・・・】

今日と明日は短縮日課になります。

来週の木曜日が3学期の終業式です。

残り1週間、今学期のまとめと冬休みに向けての準備をどの学年もしています。

2年生は、音楽でピアニカの練習をしています。これまでのがんばりの様子がわかるリズムで演奏しています。

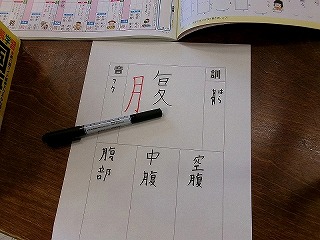

3年生は、すでにもう何度か授業で書いているようですが、書き初め大会のお手本が置かれ練習をしていくようです。

4年生は、漢字クロスワードをしています。思い出せそうで出せない言葉や漢字は、端末や辞書で調べていきます。

5・6年生は、家庭科で冬休みの手伝いを何をしていくか、ワークシートにまとめていきます。机の整理整頓が多いようですが、破れた服を家の人に教わりながら縫うという人も・・・。やる気はあります。

12月17日(水)【全校集会・・・】

【掃除もがんばります・・・】

縦割り班清掃の今学期最終日でした。

広い廊下を水拭きしている班、玄関の砂をきれいに取っている班、教室の黒板の桟もすみずみまで・・・。

最後は反省会をして終わります。とてもきれいになりました。

【クマよけ鈴配付・・・】

昨日、全校に配付をしました。

通知をスクリレで配信しましたので、詳細はご覧ください。

登下校の時に、ランドセルにつけた鈴が鳴っていました。今後もぜひ注意をお願いします。

12月16日(火)【手あらいフェス・・・】

本日と23日(火)に健康委員会主催の手あらいフェスが行われます。

ねらいは、全校が手あらいやハンカチ・ティッシュを持つことの大切さを知り、元気な生活をすることができるようにすることです。

ハンカチはながみチェックをしてくれている健康委員さんに話を聞くと、「持って来ないのは同じ人です・・・」と、委員会の時に知恵を絞りながら考えていました。試行錯誤して、今日の手あらいフェスの開催に至ります。

ハンカチが参加チケットです。

受付でハンカチを見せて参加をします。

「手あらい実験」や「早押しクイズ」、「手あらいカルタ」と、近くには健康委員さんがいて説明してくれました。ほぼ全校が参加して楽しみながら手あらいの大切さを感じていました。

そして、この他にも動画も撮影し、こちらは各学級や個人で視聴します。

インフルエンザが流行しています。改めて衛生的な生活ができるように行動していきましょう。

健康委員さん、すばらしい取組をありがとう!

12月15日(月)【正月飾り・・・】

北都留地区社会教育の会の皆様が来校して、4・5・6年生に門松作りを教えていただきました。

材料は準備していただき、説明を聞きながら作っていきます。南天や松、来年の干支の旗を取り付けるところは個性が出ます。

松の先をはさみで整えながら丁寧に作業している人もいました。

竹を3つまとめて結束バンドで結ぶ作業は、少し時間がかかりましたが、何とかオリジナルの門松が完成しました。

南天の赤と松の緑が鮮やかで、明るい新年が迎えられそうです。

以下のように感想が書かれていました。

「楽しみで早く作りたいと思っていたけど、作ってみると難しいと思いました。特に、最後の松を飾るとき、土に松を入れるところが難しくてイライラしてしまいました。完成した門松を見ると、自分らしさ満点の門松ができたので、楽しかったと思うことができました。」

「飾りのバランスがすごく難しくて苦労しました。似たような形の竹をさがすのに苦戦しました。飾りの配置や色合いを意識したのでバランスよく作ることができました。」・・・

【まとめをがんばります・・・】

金曜日に代表委員会が行われます。

すでに資料は配られ、学級での話し合いが進められています。

2学期に重点的に取り組んだのは、やはり言葉遣いの取組でしょうか。

「ふわふワード」を全校で取り組んだことで意識する人が増えてきて、気持ちよい言葉遣いができるようになりました。児童会活動の成果と言えるでしょう。でも、まだ「チクチク言葉」も聞こえてきます。

2学期も残りわずか、課題を少しずつ改めていきましょう。

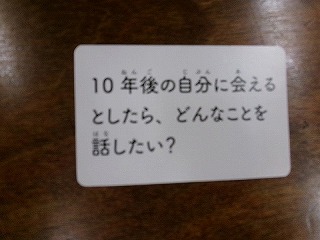

12月12日(金)【今年の漢字・・・】

朝、今日の午後発表される今年の漢字について予想を聞いてみました。

「学」「校」「教」「愛」・・・と答えてくれました。

ちなみに理由は、「学校でがんばっているから」「先生から教えてもらって勉強しているから」「一番大切だから」・・・ということでした。

結果は、出没が相次いだ「熊」でしたが、秋山小の子ども達は、とても素直な気持ちで学校生活を送ることができているようです。

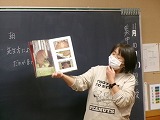

【2年生 校外学習・・・】

一学期から地域のたくさんの場所を訪問し、学習したことをあきっこ発表会で発表しました。

今日は、市立図書館と秋山温泉の見学をしました。

ワクワク感満載のクリスマスの本の貸し出しもあり、楽しくなります。説明をしっかり聞いて、質問もします。

秋山温泉では、いつも使っているプールや温泉以外の場所も見学しました。

でも、ちょっと疲れも・・・。

学校に帰ってきてから、しっかりまとめをする頑張り屋の2年生でした。

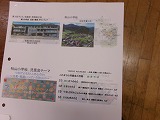

12月11日(木)【早川北小学校と交流・・・】

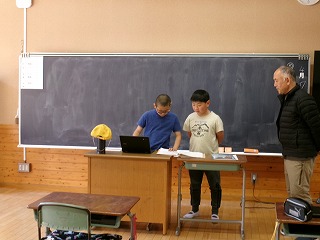

4年生は、南巨摩郡早川町にある早川北小学校とオンラインで交流をしました。

4年生が1名で、全校児童は6名の学校です。

ふるさと小規模校教育連盟に本校と同様に加盟しています。

11月のふるさと小規模校教育連盟の振興大会・研究会では、小規模の特徴を生かしたPTA活動の様子を提案され、持続可能な学校づくりを地域や町内の小中学校とも連携しながら進められています。

今回は、北小の4年生児童が地域のお祭りを調べていて、無生野の大念仏に関心をもち、そのことについてインタビューの依頼がありました。

「大念仏はいつはじまりましたか」

「なぜ続いているのですか」

「どのようにして受け継がれてきているのですか」

「どんな踊りですか」・・・。

それについて、本校の5人が答えていきます。

こちらも、インタビューに答えられるよう事前に調べておきます。

その後、ゲーム等をしながら交流しお互いを知る機会になりました。

5・6年生の音楽の授業を参観しました。

今日のめあては、「お気に入りの旋律をつくろう」です。

はじめに和音あてゲームをしたり、ふるさとを歌ったりしながらこれからの授業に備えます。

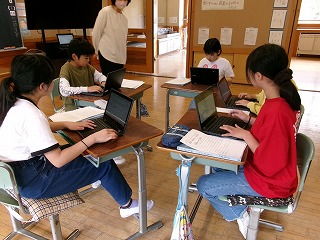

そして、端末でカトカトゥーンを使い、旋律をつくっていきます。

それぞれが自分のペースで作ったり、聞いたりしながら進めていきます。

「先生!」と呼ぶ声が何度もありますが、丁寧に答えたり、アドバイスを送ったりしながら、全員が旋律をつくっていました。

12月10日(水)【2学期のまとめ・・・】

【登校班会議】

昼休みに登校班で集まり反省をしました。

ほとんどがバス通学なので、バスの乗車マナーについて反省をします。

窓を開けない、シートベルトをする、運転手さんに迷惑になる行動をしない等です。

2学期も残り2週間、反省を生かして生活していきます。

6校時は委員会を行いました。

児童会本部、保健、給食、図書、放送の5つの委員会に4~6年生が分かれて活動します。

今日は、2学期の反省と3学期に向けて話し合います。

3学期に行う企画を考えているところが多いようです。

児童会本部は、2学期の反省と市長さんと語る会に向けて要望事項をまとめていました。

12月9日(火)【全校音楽・・・】

【調理実習・・・】

5・6年生が調理実習をしました。

具はネギ、大根、油揚げ、旬の野菜を使ったみそ汁です。

水の量をはかり、材料を切り、煮干しでだしを取り,みそを入れ、おいしそうにできあがっています。

できあがった班からいただくと、だしの風味と野菜の味のするおいしいみそ汁でした。

みんなで協力して作ったことや準備をがんばったことも、隠し味になっているのでしょう。

12月8日(月)【小春日和・・・】

12月5日(金)【来年度へ向けて・・・】

立会演説会と投開票が行われました。

3校時を迎える前、朝の時間には候補者と責任者はリハーサルを行っていました。

見えないところでしっかり3校時に備えてがんばります。

立会演説会は、緊張感がある中でこれまでにないくらい自信を持ったスピーチをしていました。

候補者の真剣さ、そしてそのよさを伝えようとする責任者のがんばりがよく表れていました。

聞く側の態度も真剣です。

来年度、高学年生として秋山小を引っ張る現4・5年生が、候補者と同じように当事者として、演説会に参加をしているように感じました。

継続した児童会活動ができることを期待できる機会となりました。

【朝のひととき…】

2年教室に行くと、3年生もいました。

「・・・劇場」と言われているようですが、読み聞かせがはじまるようです。

「100かいだてのいえ」を読みます。

複数学年での活動は授業でも行っていますが、子ども達にとっても楽しみな活動のようです。

座席も2年生の間に3年生が入ります。

学年間の敷居が低く、低学年生の頃から当たり前の風景になっています。

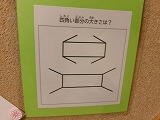

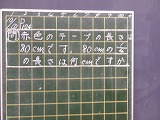

12月4日(木)【「どっちを作る?」エントランス掲示コーナーより・・・】

2年生が朝の水やりの後、エントランスの掲示コーナーを見ていました。

「どっちを作る?」コーナーで投票をしています。

昨日よりシールが増えていました。

2年生はどちらに投票するのでしょうか?

「小鳥のはり絵」5票、「作って遊んで」8票になりました。

火・木曜日は、6校時の授業後帰りの会が3時10分に終わります。

その後、一斉下校まで約30分くらい自由に活動できる時間があります。

バスで下校をすると,友だちと遊ぶ時間はなかなか取れないので、この時間は貴重です。

天気もよいので、心も開放されます。

今日は、竹馬・かくれんぼ・サッカー…、みんなで遊びます。

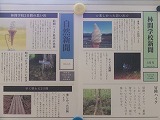

12月3日(水)【エントランスの掲示一新・・・】

12月の学年掲示は4年生に、先生方の新聞記事の切り抜きも変わりました。

4年生は、「ころ柿バーガー」を作成した他校の小学生の記事をもとに、作ってみたいハンバーガーを描きました。

すばらしいアイディアが詰まっています。

そして、「どっちを作る?」コーナーは、「小鳥のはり絵」or「作って遊んで」です。すでにシールが貼られそれぞれ3票ずつ入っていました。

【栄養教諭来校…】

月に一回来校して、給食中に食育について指導をします。

今回は「行事食を食べてみよう」をテーマに、おせち料理や七草がゆの話をしてくれました。

ちなみに今日の給食は、上野原のふるさと給食で上野原育ちの新米と「まごわやさしい」を使った和食献立でした。まめ・ごま・わかめ・やさい・さかな・しいたけ・いも等をふんだんに使っていました。

12月2日(火)【教室巡回2日目・・・】

市教委の降矢先生を講師にプログラミングの授業をしました。

プログラミングは、論理的思考力や問題解決能力を養うために2020年度から導入されています。

自分で描いたマジックの線を車が走ります。

線が細かったり、角度が急だったりすると止まってしまいます。

子ども達はそこで、「なぜ…?」「進むようにするためには…?」と考えます。

12月1日(月)【選挙運動スタート・・・】

11月28日(金)【避難訓練・・・】

11月27日(木)【3年生 消防署と警察署の見学・・・】

社会科見学に行きました。

上野原警察署では、具体的な仕事内容を聞き、道場と取調室に案内していただいた後、パトカーの説明がありました。

テレビで見るあこがれの警察官のイメージはなく、仕事が多岐にわたりとても大変そうに感じましたが、やりがいを持って仕事をされている様子が伝わってきました。

手錠を見せてもらったり、パトカーの座席に座ったりすることはなかなかできませんが、今日は堂々と触ったり座ったりしました。

消防署では、救急車や消防車を見せていただきました。

消火訓練も体験させていただき、簡単そうに見えても、やってみるとそうではなく、日頃の訓練の大切さを感じました。

見学中に救急の連絡が入り、救急車が出動しました。とても緊張感のある仕事の様子が伝わってきました。

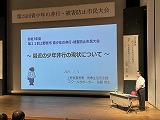

【第2回学校運営協議会・学習会】

地域・保護者の皆様にお集まりいただき、標記の会を開催しました。

講師は、学校運営協議会のスタートからご指導をしていただいている山梨大学の日永先生です。

前回に引き続き、「小規模校の特徴を生かした学校・保護者・地域の協働について」をテーマに、講演していただいた後熟議を行いました。

熟議では、「目指す子ども像・身につけさせたい資質」や今の子ども達の課題になっていること等、意見を出し合いました。

正解のないテーマで、立場のちがう方々が意見を出し合いましたが、大きく「自立のできる子ども」、「まわりとのつながりをもって協働していける子ども」…にまとめられていきます。

今後も熟議を重ね、地域とともにある学校をめざしていきたいと思います。

11月26日(水)【ベランダに・・・】

3年生がベランダに集まっています。視線の先には、カマキリがいました。

夏は、たくさんの虫がやってきて教室で一緒に勉強したり生活したりしながら、大切に育ててきました。

寒さのせいかあまり見かけなくなりましたが、珍しいことではないようです。11月は産卵期になり、その後一生を終えようとしてます。季節が変わっていっています。

【立会演説会に向けて】

中休みに児童会役員選挙の候補者と責任者が集まって、演説の撮影をしています。

当日の欠席に備えての撮影です。

たすきをかけて2人が並んで演説をすると、真剣さや意欲を感じます。

候補者は目指す学校について考えがよくまとめられ、責任者は候補者のよさを具体的に伝えています。

自分のことだけでなく、まわりの友だちのことや学校のことを考え行動を起こしてくれたことに、とても価値があります。

11月25日(火)【挨拶が響きます・・・】

【新米の味は…】

5・6年生は、今年取れたお米を炊きました。

水を吸わせたお米は、すわせる前のお米と比べ、色や大きさがちがうようです。

そして、田植えや稲刈り、脱穀を体験し、あきっこ発表会では劇にして披露しました。

大変なことや地域の人の苦労も理解している分、味もこれまでと違っていたようです。

11月21日(金)【秋晴れの中・・・】

【児童会役員選挙】

来年度の児童会役員を決める選挙が行われます。

すでに告示第2号まで出され、会長・副会長に5年生と4年生の4人が立候補しています。

朝、候補者の選挙ポスターを学級あげて作成している様子が見られました。

来週は、告示第3号が出され候補者のビデオ撮影等が行われます。

再来週は選挙運動期間に、12月4日が立会演説会と投開票です。

これまでのリーダーの姿を見て、がんばろうと意欲を持って立候補した人、候補者から責任者をお願いされた人、また選挙を中心になって進めてくれる選挙管理委員の皆さん、よい選挙になるよう2週間よろしくお願いします。

【3年生 社会科の授業で…】

校舎内の消防施設を3年生が調べていました。

煙感知器、熱感知器、消化器、消火栓、防火扉とシャッター…、各階をまわって丁寧にチェックしています。

天井にあるこれは…?

煙・熱感知器ではなさそうです。

防犯用のセンサーにも気づきました。

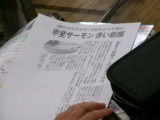

11月19日(水)【5年生 研究授業・・・】

富士・東部教育事務所の指導主事をお招きして、研究授業を行いました。

5年生の社会科授業、「山梨県の水産業を支えるための努力や工夫」について考えます。

「山梨県で水産業?」

この疑問から関心が高まります。

新聞活用はこれまでもしていますが、今日の授業では「甲斐サーモン赤い新顔」の新聞記事が提示されます。

海のない県で、水産業を進める山梨らしさを出した取組について、工夫や課題が出されます。

一人で考えグループで意見を出し合い、意欲的に取り組みました。

何でも言える学級の様子を感じました。

【第61回ふるさと小規模校教育振興大会・研究会・・・】

標記大会が道志小学校を会場に開催されました。

県内の17の小中学校と10の準加盟校からなるふるさと小規模校教育連盟が、年1回大会・研究会を開催します。

山間地にある小規模校は、平地と比較すると、課題を抱えている現状があります。

今日は学校・教育委員会・PTAの代表が活動の提案を行いました。課題を共有し、今後改善が図られるよう関係機関に働きかけを行っていきます。

11月18日(火)【挨拶運動・・・】

【今のあなたは何色の気分?】

保健室前に掲示がされています。

その時々、あるいは日々変わる気分を色で選びます。

8つの色から今日の気持ちを、選んでみるとメッセージが…!

「赤」 やる気いっぱいです。今日はいろんなことにチャレンジしてみよう。授業で自信を持って発表することができたり、体育で活躍したりすることができそうです。

「白」 今のあなたは、素直で明るい気持ちです。友だちや家族,先生にふだん言えないことを今日なら話せるかも。ありがとうの気持ちや悩み事を思い切って伝えてみてくださいね。

「水色」 今のあなたはまわりに気をつかっているかも。まわりを気にしすぎずリラックスして過ごしましょう。今日は本を読んだり、ぼーっとしたり、リラックス。

気分がのらないときにも、こんなメッセージの行動をすれば、まわりの友だちともよい関係で過ごせそうですね。

11月17日(月)【4・6年 国語の授業・・・】

【5年生 炭焼き体験…】

なかなかできない貴重な体験を、今も地域の方のご指導により行うことができています。

事前に名前を彫った竹がどんなふうに釜の中で炭になるのか,1ヶ月後がとても楽しみです。

今日は、釜に入れる薪を運ぶなど、講師をしていただいて原田さんの弟子のようにしっかり働きました。

また一つ成長が見られた子ども達でした。

11月14日(金)【澄みきった青空のもと・・・】

秋晴れの清々しい一日となりました。

地域授業公開をしました。

来校されたのは、中学校の先生方と学校運営協議会委員の皆さんです。

休み時間は、学年を超えてサッカーをするグループ、夏に新設されたバスケットゴールでシュート練習をするグループ、鉄棒で上がり・回転・下り技の練習をするグループがありました。

なかなか授業を参観する機会のない学校運営協議会委員の皆さんが、子ども達の様子を見ていただくことは貴重です。

「少人数の良さが十分に発揮されていました」

「子ども達一人一人に目が行き届いているように感じました」

「『一人で」「グループで」という選択肢があり、子どもに委ねる部分は素晴らしいと思いました」

「理科の実験は、自分の目で確かめることで学ぶ意欲を伸ばすことができると実感しました」

「先生と子どものやり取りがテンポよく、心地よい時間が教室に流れていました」

「子どものつぶやきに先生が短い言葉で上手く反応していて、うれしくなりました」

「端末の操作も慣れていて、どんどん学びを進める頼もしさを感じました」…

と、感想をいただきました。

ご参加ありがとうございました。

11月13日(木)【お箏の音色が・・・】

3・4年生は,お箏の学習をしました。

講師は、石井先生です。本校での指導はすでに20年になり、新校舎の頃に来校したことをなつかしく思い出されていました。

「2時間がんばれば、『さくら』が演奏できるようになります」と言われたので、がんばって練習をしました。

すでに4年生は昨年しているので2回目です。音も強くはっきりした音が出ています。

3年生ははじめてです。慣れない指使いですがしっかり練習しました。

あっという間の2時間、全員が演奏できるようになったようです。

11月12日(水)【花いっぱいのわ・・・】

中休みに、児童会の取組でチューリップの球根を全校で植えました。

来年春にきれいな花を咲かせてくれることでしょう。

児童会本部や6年生がいつも先頭に立って準備や片付けをしてくれています。

そんな姿も見ていてほしいものです。

【木製プランター…】

先週、木工教室を行いました。

学校林で間伐した木材を使って作ります。

森林組合の方が作るまでの作業をしてくださっていますが、グループで協力しながら完成させました。

校庭入り口で来校者を歓迎してくれています。

11月11日(火)【読み聞かせ・・・】

11月10日(月)【準グランプリ おめでとう・・・】

昨日の山梨日日新聞で紹介されていましたが、さんすたコンテスト小学生ブロックにおいて、3年生の作品が準グランプリを受賞しました。

NIEの研究指定を受けていますので、一学期に新聞記者を講師として招き、新聞の活用について授業を行いました。その時の記事を活用して作った創作漢字です。

先日、記者が来校してその報告をしてくれました。記事を使って、上手に漢字を組み合わせて創ったことが評価されたようです。

「タマムシ」…。「光」「森」「宝」、なるほど…。

【朝学習でも…】

5年生は、さんすたのワークシートを活用して、記事を読んで考えたことを記入していました。

6年生は、これからはじまる読書郵便に向けてカードの作成を始めました。6年生からの読書郵便はどこへ行くのでしょうか。本の感想やおすすめのポイントを記入したり、色鉛筆で工夫したり、たった1枚のオリジナルのはがきが完成しそうです。

11月5日(水)【芸術鑑賞教室・・・】

上野原西小学校で、島田小・秋山小の3校合同の芸術鑑賞を行いました。

南米ボリビアに伝わるアンデスの音楽を鑑賞しました。ボリビアの方がスペイン語を話しながら、民族衣装を着て演奏すると、実際その国で聞いているような雰囲気になります。

ボリビアのウユニ塩湖というとても美しい場所の紹介や、現地でお祭りに登場するいたずら好きなキャラクター「クシーリョ」が会場を楽しませてくれました。

最後に、先生方の代表はステージ上で、子ども達はフロアで、リズムに合わせて踊りとかけ声でノリノリの合同鑑賞会になりました。

3校の児童代表が、「演奏を楽しんでしていることを見本にしたい」「全員で楽しめました」「楽器の音色がとてもきれいでした」・・・と、感想を伝えてくれました。

11月1日(土)【輝いたあきっこ!】

5・6年発表「秋山の米作り~豊かな水を求めて~」

いつもリーダーシップを発揮してがんばる高学年生。台詞の迫力はさすが!下級生の見本となる発表でした。

秋山のよさをまた一つ知りました。

「みんなで力を合わせれば何でもできる」ことや「やりきること」の大切さを教えられました。

多くの保護者・地域の皆様に参加をしていただいて、子ども達の輝く姿をお見せすることができました。

秋山元気標語は回を重ねること18回目になりました。

地域で子ども達のよさを引き出していただいていることに感謝しています。

10月31日(金)【明日に向けて…】

10月30日(木)【朝の全校音楽 いよいよ2日後に…】

10月29日(水)【4年生企画「広がれ なかよしのわ」…】

児童会活動の一つとして、高学年が考えた遊びをします。

中休みに全校で、4年生企画の「ドッチボール」と「増えおに」をしました。

澄んだ青空が広がっていましたが、ちょっと肌寒い一日だったので、体を動かしてあたためました。

4年生が張り切って進めていました。

児童会活動では6年生に頼る部分がありますが、任された仕事をすることで、自主的・自治的な力がついていくように感じました。

【教育実習生 研究授業】

昨日からちょっと緊張している様子が見られましたが、落ち着いて進めていました。

今日の授業は、算数の「およその面積と体積を求めよう」です。6年生3人も、やる気が見られます。

ランドセルのおよその容積の求め方を理解し、教室内にある立体の体積や容積を求めました。

選んだ立体はそれぞれですが、端末で写真を撮り、それに式と答えを記入し、一人ひとり画面を見ながら発表と共有をしました。

端末の活用をすることで、そのよさも学ぶことができたようです。

10月28日(火)【5年生きのこ植菌体験…】

【6年教室 一人一実践授業…】

1校時に6年生は俳句の授業をしました。

これまで季節が変わる節目に、俳句をつくってきたようです。

俳句をつくることを提示すると、「ヤッター!」という反応。もう慣れているようです。

ノートには、日付とめあてが書かれ、日々の学習の記録がわかりやすく整理されています。

今日のめあては、「身の回りの秋を俳句に表そう」です。

「彗星と 一期一会の ・・・」

「・・・ もみじひらりと まいおりる」、

他の言葉で言い換えられるかな?と、推敲もしているようです。

新聞記事からもテーマを選んでいます。

秋の深まりとともに、学習の深まりも…。

【全校音楽と全校集会…】

あきっこ発表会に向けて着々と準備が進められています

3校時の全校音楽で、リハーサルをしました。

全校での「はじめの一歩」は、とても気持ちよさそうに声を出して歌っている様子が見られます。

一生懸命に取り組む姿は、見ていて気持ちがよいものです。

後半の全校集会では、これまでに届いた賞状の伝達を行いました。

読書感想文地区入選の5名と夏休みの自由研究の優秀賞2名を表彰しました。がんばった成果が秋の実りとなって表れています。

10月27日(月)【福祉講話…】

【上野原市避難所宿泊体験訓練に参加して…】

25日~26日に標記が開催されました。

学校での災害時の避難訓練については、これまで行ってきていますが、災害で避難所になった場合、学校はどうするのか?

宿泊訓練を通して、集団での生活や寝泊まりする場所の不自由さを感じることで、災害に対する備えの必要性を感じました。

10月24日(金)【2年生校外学習…】

10月23日(木)【2年生視力検査と目の学習…】

10月10日は目の愛護デーでした。

目の健康を守り、失明を予防するための啓発活動として制定されたようです。

保健だよりでもお伝えしましたが、今月は2回目の視力検査を行い、視力低下を防ぐための学習をします。

今日は2年生が行いました。

「30cm以上はなしてパソコンを使いましょう」「明るい部屋で…」「30分に1回は目を休めましょう」

…と、子ども達も納得しながら聞いていました。

【ふわふワードが掲示されました…】

児童会の取り組み「ふわふわ言葉でにっこりのわ」が始まります。

10月27日~11月1日までの「ふわふワード」は、「ありがとう」です。

お互いが気持ちよく生活していくためにたくさんのありがとうが聞こえてくることを期待しています。

「ありがとう」の語源は、「有ることが難しい」と言われていますが、当たり前だと思っていることが、実はありがたいことという意味です。

そう考えるとすべてのことに、「ありがとう」が使えそうです。

午後、児童会の代表が「子ども・保護者・教職員の会」に出かけました。

本校の児童会の取り組みを発表します。

他校のよいところに学び、今後生かしてくれることと思います。

10月22日(水)【上野原市小中学校音楽会…】

72回目を迎えた市内小中学生による音楽会。

いよいよ当日を迎えました。長い期間にわたって取り組みをしてきた3・4年生。

朝は少し緊張も感じられましたが、リハーサルをしたときにはそれも感じさせないくらい本番モードに入っていました。

小学校の発表のトップが秋山小です。

ソラシド・マーチとパフをリコーダーで演奏し、ハッピーソングを歌いました。

3曲ともこれまでの練習以上です。

気持ちを一つにして、みんなでがんばってきたことが、すばらしい演奏につながりました。

4年生の代表が、秋山小の紹介をしたり、終わりの言葉を発表したりしました。たくさんの人の前で立派にその責任を果たしました。

これまで、保護者の皆様はじめ多くの方に、指導していただいたり励ましていただいたりしたことが大きな力となりました。

ちょっとバス到着まで時間があったので、ゆう理さんと記念撮影と質問タイムです。

最後に一緒に歌ったふるさとが耳に残っています。

10月21日(火)【広がれなかよしのわ…】

9・10月の児童会生活目標は、「力を合わせて 元気に仲良く 前向きのわ」です。

今日は6年生、27日は5年生、29日は4年生が企画したゲームを全校で遊びます。

小雨が降っていたので、中休みは体育館で遊びますと6年生から連絡が入りました。

「しっぽをつかめ警どろゲーム」を行います。全校のみんなで楽しみました。

肌寒い一日でしたが、体も心もあたたまりました。

【一人一実践授業…】

3校時に3年生の算数の授業を参観しました。コンパスを使って円をかくことを学習します。

新品のコンパスが配られ、意欲も高まります。

「円をかくために何が分かればかける?」 「円の半径…」

いろいろな円をかいてみたいな…。

全員が発言をし、半径4cmと3.5cmの円をかきました。

10月20日(月)【ふれあい訪問…】

富士・東部教育事務所から指導主事の先生方が3名来校し、各学年の授業を参観し指導をしていただきました。

最新の指導法にチャレンジしたり、子ども達の声を拾い上げながら授業を進めたり、個別に支援をしたり…、子ども達を中心にした授業が進められていること、そして子どもと教師相互の信頼関係が築かれていることが伝えられました。

これからさらに、授業力アップや子ども達の支援について学びを深めていきます。

【市内音楽会に向けて…】

朝の活動で、3・4年生はリコーダーの練習をしていました。

練習と言っても、明後日に迫った音楽会に向けて、一人ずつ確認しています。緊張感が走ります。

3・4校時は、外部講師の先生が来校し指導にあたっていただきました。先週、全校で聞いた時よりさらに上手になっていました。

「まだまだやれそう!」と感じた子もいたようで、残り2日間でさらに上達しそうです。

【地域清掃…】

掃除の時間に児童会で企画した地域清掃を行いました。

ふだん縦割り班での清掃をしているので、こういうときにそれが生きます。

前回同様、校舎周辺の道路を中心に落ち葉をきれいに掃き、ゴミを拾いました。

校門入口がとてもきれいになりました。

10月18日(土)【秋山ふるさと祭り…】

標記の会へ参加をして、運動会の全校表現として演技をした「タケダ武士」を披露しました。

運動会から3週間経っていましたが、たくさん練習をし大好きなタケダ武士は、簡単に忘れません。

運動会同様、キラッと輝く演技をご覧に入れることができました。

終わった後は、リラックスしてみんなで記念写真。ハイチーズ!

お祭りを楽しんでください。

10月17日(金)【北都留地区秋季交歓会…】

大月市民総合体育館において、標記の会が開催されました。

特別支援学級で学ぶ小中学生が学校間の交流をする場です。これまで学習してきたことを試したり、みんなで協力したりしながら会を進めていきます。

80人を超える児童・生徒が参加をしました。

一人一役を分担します。本校は、ラジオ体操の見本演技と食事の挨拶を担当しました。

交流会では、はじめにグループで自己紹介をしました。

中学生がリーダーシップをとり、グループには10名を超える小中学生と先生方も入り自己紹介をしました。

少し緊張した様子もありましたが、だんだん交流ゲームを進めていくうちに、笑顔が見られるようになりました。

「何人と友だちになれた?」と聞くと、「5人です」と…。

他の学校のしかも中学生も一緒に交流する場で、話をしたり一緒にゲームを楽しんだり貴重な場になりました。

10月16日(木)【3・4年生の音楽発表…】

来週予定されている市の音楽発表会に向けて、3・4年生がこれまでの練習の成果を披露しました。

一学期から音楽の授業や朝の活動で練習に取り組んできた3・4年生。リコーダー2曲と歌1曲を演奏しました。

まず、4年生の代表から曲の紹介がありました。

発表を前に緊張している人、楽しみに感じている人が半数ずついましたが、曲が始まると堂々としています。

すてきなハーモニーが体育館に響きました。

演奏後、他の学年から、「みんなの声が一つになっていた」「笑顔だった」と、感想が伝えられました。もちろんアドバイスもあり、当日に向け新たな目標もできました。

ちょっと緊張していた様子も見られましたが、9人での演奏を感じさせない立派な姿でした。気持ちを合わせること、みんなでがんばること…ができました。

最後は、みんなで「がんばれ」のコール、それに応えて「ありがとう」…、気持ちよく22日が迎えられそうです。

その後は教室で振り返り…。

自分たちの発表を全員で見ました。残り数日、課題を目標にしてがんばります。

10月15日(水)【朝の活動から…】

2年生は、校外学習の予定でしたが雨のため延期をしました。

それでも、いつも通り登校し、お弁当を楽しみにしながら朝の活動に入っていました。

3年生は、ワークスペースに図工の作品が展示してありました。ダンボールで作った作品です。

「ダンボールの形を変えて」とテーマが書かれています。大きなもの、好きなもの、興味のあるもの…、どれも自分らしさが表れています。

4年生は、学級会の話し合いに向けて、その方法を学んでいます。

自分の意見を発表したり、友だちの意見を聞いたりしながら話し合いをまとめていきます。

これから児童会役員選挙等、いよいよ高学年生として役割を任されます。

5年生は、あきっこ発表会に向けて役割を分担したようです。台本を見ながら確認したり、台詞を覚えたりしています。

6年生は、本日行われるクラブ活動での話し合いの準備です。いつも先頭に立ってリーダーシップを発揮してくれている3人、こういう時間にもみんなのために…、がんばってます。

【教育実習生来校】

昨日より教育実習生が来ています。本校の卒業生です。

学校の先生を目標にがんばる大学生がいることに喜びを感じます。

大変なこともありますが、ぜひ3週間の実習期間中やりがいを感じ、さらに夢が膨らんでいくことを期待しています。

「私の方が緊張しましたが、子ども達が話しかけてくれてとても嬉しかった」と、一日目の感想を伝えてくれました。

10月10日(金)【朝の活動から…】

【学校林活動…】

5・6年生は、南都留森林組合の皆様の指導により、学校林にて間伐体験をしました。

6年生は昨年度に引き続き2回目となります。そしてこれは、緑の少年隊の活動の一環として行っています。

社会科の授業で、森林が私たちの生活に重要な役割をしていることを学習しますが、実際に自分で体験をしてみると、その役割を改めて感じます。

今日は、のこぎりで間伐をします。倒すときには、木にロープをかけ引きます。「がんばれ!がんばれ!」と、かけ声が上がります。力が出てきます。

今後、間伐材を使って、キノコの植金と木工教室を行います。

【金曜日6校時…】

天気も不安定で、寒暖差の激しかった一週間でしたが、今週最後の6校時の授業をがんばっています。

2年生は、図工で絵の具を使ってこい色、うすい色を作っています。

3年生は、算数で分数のかけ算を学習しています。色テープを操作しながら解決の方法を考えています。

4・5・6年生は、合同体育でなわとびと走り幅跳びをグループに分かれて行っています。

元気に一週間がんばりました。

10月9日(木)【実りの秋に…】

充実した秋となるよう、各学年とも後半戦がスタートしているようです。

5・6年生は、あきっこ発表会に向けての練習をしています。リコーダーのよいメロディが響いています。

2年生は、落ち着いて読書に取り組んでいます。読書カードは、「2枚目です」と元気な声が…。

記録がたまっていくのも意欲的な読書をしていく励みになります。

【代表委員会…】

中休みに代表委員会が開かれました。

今回2年生も参加をします。学級で話し合ってきた質問や意見が活発に出されました。

運動会の反省では、3年生から「できなかったことが、みんなでがんばったらできるようになりました」と、成果が伝えられました。

また、全校に伝えたいこととして、5・6年生から「遊具の危ない使い方をしないように使いましょう」、「仲間はずれがないように遊びたいです」と前向きな意見が出されていました。

自分たちの問題を自分たちで解決する自治が、少しずつできるようになってきているようです。

【授業で…】

2年生は、端末を活用して、全員をつないでオンライン会議です。交代しながら話をしていきます。自分の顔が映ってちょっと恥ずかしさもありますが、嬉しそうに学習をしています。今度は別の場所でやってみようと、次の授業を楽しみにする姿がありました。

4年生は、図工の作品に色塗りをしていました。

一番の思い出を表現していきます。こちらも仕上がりが楽しみです。

10月8日(水)【全校体育…】

運動会で各色が協力して成果を収められたことを自信に、全校体育でなわとびをしていきます。

なわとびカードが配付され、それぞれが目標を持って取り組みます。

体育主任が模範演技をします。そして子ども達も…。今日跳んだ回数に黄色のシールが貼られます。

跳び方がたくさんあり、速さも自分で調節できるなわとびは、子どもにとっては、自分のペースでがんばれる運動です。

汗が顔に光っている子が何人もいました。

最後は、バナナおにをして全校で楽しみました。

そして、戸締まりも自分たちで! すばらしい。

【児童会主催 地域清掃…】

昼清掃の時間に、地域清掃を行いました。

3回予定されています。

今日は、学校の外のゴミや落ち葉拾いと草取りを行いました。

全校での作業は、早くきれいに行うことができます。遊んでいる人はいません。

午後、気持ちよく授業に臨むことができたことでしょう。

10月7日(火)【エントランスの掲示コーナーより…】

夏休み以降、掲示物が少しずつ増え変化しています。

掲示物が増えれば、自然に足を止めて見る人も増えています。

まずは選択コーナーより、読書の秋に「どっちが読みたい?」…

「ライオンごうのたび」と「黒部の谷のトロッコ電車」です。

まだシールは貼られていませんでしたが、どちらが多くのシールを集めるのでしょうか。

そして、2年生が新聞の切り抜きを掲示しました。

「毎日子ども新聞」や「こぴっと」から切り抜いた関心のある花や虫などの生き物の記事が貼られていました。そんな中でミスタープロ野球 長嶋さんの記事を選んだ人もいました。

【全校音楽…】

3校時に行いました。

あきっこ発表会で披露する「はじめの一歩」は、一学期から練習をしてきています。声が出るようになってきているようです。

よかったところを5・6年生の代表が発表してくれました。

そして、「まだできることはある?」という問いかけに、

「声を遠くへ」「声を合わせて」と、6年生が応えてくれました。

全校での活動で6年生の発言は重みがあります。しかもよく的を射ています。

そんな言葉を胸に、歌ってみるとさらに上手になっていきます。

3・4年生のリコーダー、そして5・6年生のリコーダーへ…、

「一人でできる人は?」そんな問いかけにも、手が挙がります。

異学年での合同授業は、高学年生はちょっとお兄さんお姉さんになり、低学年生は、そんな高学年生のようになりたいと、憧れを持ちます。それがよりよい集団となり、学校の文化を創り出していきます。

10月6日(月)【新たな目標に向かって…】

今週木曜日の代表委員会に向けて議案書が配られました。

数年前までは、児童会役員さんが手書きで作っていた議案書ですが、今は一人一台端末があるのでそれを活用しています。しかも難しい漢字にはルビも振られ、読みやすくなりました。また、意見集約も同様に打ち込んで提出をしています。

今回の議事は、

1 生活目標の取組

2 運動会の反省

3 取組について ①花いっぱいのわ ②広がれなかよしのわ ③ふわふわ言葉でにっこりのわ です。

③の言葉づかいについては、一斉下校の時にも話が出されていて様々なトラブルの原因にもなっています。

どんな話し合いをして、取組をしていくのか楽しみにしています。

【市内音楽会に向けて…】

10月22日に向けて、3・4年生は1学期から練習をしてきていますが、外部講師の先生に指導していただきました。ふだん元気いっぱいに生活している3・4年生が、どんな歌声を聞かせてくれるのか楽しみですが、今日も元気な歌声が体育館から聞こえてきました。いいぞ がんばれ!

【十五夜お月見給食と栄養教諭来校…】

昼間は暑く、お月様が見えるかなと期待しましたが、夕方には雲が多くなってきました。

「芋名月」とも呼ばれているので、給食のメニューは里芋ご飯、白玉きなこをいただきました。

栄養教諭からは、給食を「食べきるとどんないいことがあるの?」と、問いかけがあり、それを考えながら食べました。ほとんどの子が完食をしていました。

10月3日(金)【3・4年生 校外学習へ…】

桔梗屋信玄餅テーマパークとやまなし伝統工芸館で見学と体験をしました。

桔梗屋では、信玄餅の包装体験をしました。5~6秒で働いている人達はできるということですが、やってみるとそう簡単にはいきません。文字の位置が曲がっていたり、結び方が縦結びになったりします。それでも、4個を形にして箱に詰め、よいお土産となりました。

見学をすると、何人もの人でやはり手際よく包装しています。

丁寧な説明もあり、事前学習をより深めることができました。

ふるさと工芸館では、フォトフレームに飾りをつけました。

きれいな石を並べオリジナルのフレームが完成しました。ここでの集中力はさすがです。

ほとんど周りを見ることもなく約30分間作業を続けました。

こちらも思い出の品物になりました。

【教育県民大行動 北都留集会】

昨日、上野原市民文化ホールで標記の会が行われました。

本校の佐藤PTA会長は、北都P連の総務部長を担当していますのでPTAを代表して提案しました。

そして、両副会長にも参加をしていただきました。

今後意見をまとめ、市への要望として提出させていただく予定です。

遅い時間までありがとうございました。

10月2日(木)【キャベツの苗植え…】

2・3年生が一緒にプランターに植えていました。

3年生は春にもキャベツにつくモンシロチョウの幼虫を育て成長していく様子を観察していました。

もう植え方は心得ているようです。

上手に苗を持ってプランターへ植え替えていました。

これまで、朝の水やりも協力してやっていました。きっと今回も同じように世話をしていってくれるでしょう。

【脱穀】

ここ数日よい天候が続いたので、脱穀を体験しました。

田植えからお世話になっている地域講師の原田様から、今日もご指導をいただきました。

昔と今の脱穀の機械を実際に使ってみます。千歯こきと足踏み脱穀機で体験しました。

力も必要で時間もかかります。昔の人の苦労を知りました。

今はお米の値段も高く、買えない時期もありましたが、おいしくいただくためには苦労もあります。

多くを学んできました。

10月1日(水)【一年の折り返し…】

9月30日(火)【運動会が終わり…】

中休みは、色ごとに運動会の反省をしました。

よかったことや課題を一人ずつ発表しています。

それぞれががんばったこと、協力できたこと…を発表しました。

最後に、担当の先生方からも労いの言葉がかけられました。長い取組期間でしたが、一人ひとりの心に残る運動会となったようです。

9月27日(土)【最高の運動会…】

親子競技も大ハッスルです。

高学年の「2人は なかよし♡」も、低学年の「借り人ミッション!」も、子どもたちと一緒に満面の笑みで写真に収められました。

高学年競技の「チームでつかめ!タイヤ大作戦~タイヤとり~」は、激しいタイヤの取り合いです。

でも、決められたルールはきちんと守って安全に競技をしています。

さすが高学年生!正々堂々とがんばる姿がカッコいい!

秋山音頭は、1学期からひなづる会の皆さんに指導してもらい少しずつ踊れるようになってきました。

今日も多くのひなづる会の皆さんが駆けつけてくれ、グランドの輪には会場の皆さんも入り、一体感あふれる演技を創ることができました。

一番練習に時間をかけた「THE TAKEDA武士 2025」、今日注目の演技の一つです。

色長の気合いの入ったかけ声で曲がスタートしました。

声も澄んだ空に響き渡ります。

「風林火山」の旗も、風に大きくなびいています。昨日の最終練習もバッチリでしたが、今日はそれ以上の完成度です。

練習は嘘をつきません。がんばった証!ブラボー!!

運動会を締めくくる全校競技が最後に続きます。

「力の限りかけぬけろ!」(全員リレー)は、バトンパスの練習に時間をかけてきました。

今日はしっかりバトンがつなげました。すばらしい。全員の力の結集です。

そして、「友情の輪で 突き進め!」(色別競技)は、4種目を行います。

練習によって差がつく種目、運に左右される種目…とありますが、ミニ運動会でも行いましたが、やはりチームワークが勝利を左右します。最終種目は、手に汗握る大接戦となりました。

9月26日(金)【明日天気にな~れ…】

2年教室にてるてる坊主が飾られていました。

運動会特別日課中天候に恵まれ、順調に練習を進めることができました。

2年生は図工の作品として完成させたようですが、今日までの天候もそのおかげかもしれません。

明日の運動会に向け、各学年で目標を決めたり、心構えを確認したりする時間が設けられていました。

6年生の教室の壁には、「最後の運動会 思いっきり輝こう」と、「思いやり」「全力」「笑顔」と目標が掲げられていました。リーダーとしての役割を果たしながら、3人でがんばってきたことがにじみ出ているキーワードです。また、「最後の…」という言葉に、今年にかける気持ちが込められています。

4年生は、「運動会でがんばりたいこと」「みんなに一言」を、黒板にそれぞれ書き込んでいました。「ぜったい優勝する」「終わったときに楽しかったと言えるようにする」「みんなでがんばると思える運動会にしよう」…

各学年での練習はもちろん、目標を持って取組をしてきたことがうかがえました。

【練習の締めくくり…】

1時間目に全体での練習を締めくくります。

体育主任からも、今日の予定や明日に向けての心構えが伝えられました。

約3週間取り組んだ運動会特別日課での練習、気持ちも引き締まり子ども達の意欲も高まります。

今日は、秋山音頭の位置確認、ザ・タケダ武士の練習、そして色ごとに気合いを入れました。

一人ではできないことも、みんなで取り組むことで楽しさや達成感を得られ、自分も高められます。

全校での取組によって、よい時間を共有できました。

気合い入れは、「明日も入場前に『いくぞ!』と言って入場しよう」、「一番大きい声で言おう」…と、気持ちが入ってきました。

よい練習の締めくくりとなりました。

【会場づくりと準備…】

5校時は準備を全校でしました。

よい練習の締めくくりができたので、意欲的に動きます。

協力しながら会場準備を終えました。

明日を楽しみにしていますよ。

9月25日(木)【いよいよ2日後に…】

今日も2時間の練習が予定されています。

1校時は色別競技の練習と全校リレー、2校時はザ・タケダ武士とリレーの復習をしました。

ここまで天候にも恵まれ順調に練習ができています。練習前に運動会スローガンについて確認がありました。

『秋小パワー全開!友情の輪でつき進め』

「全校で作りたい輪とはどんな輪?」 「もちろんきれいな輪にしたいね」

運動会の取組をしていく上で、目標となることを覚えやすい言葉で表したものがスローガンです。

きれいな「友情の輪」を作るために、周りへの思いやりだったり、友だちへの言葉がけだったり…、残り2日ですが、再確認です。

意識して臨んだ練習は、放送や準備、出発の係はもちろんやる気です。

お互いが気持ちよく練習できるように励ましの言葉が聞こえてきました。

9月24日(水)【運動会まで3日…】

昨日は秋分の日で祝日でした。

朝晩とても涼しくなり、登校の様子を見ると、長袖を着ている子ども達が増えてきました。

一校時に開閉会式と綱引きの練習をしました。

じっと立っているのは難しいことですが、少しずつ立っている姿も堂々としてきました。

休み明けの一校時、運動会を3日後に控え前向きな意識をもって臨んでいます。

終わった後には準備係の打ち合わせも、そして片付けも…。頼りになる高学年生です。

9月22日(月)【運動会まで5日…】

先週は蕾だったひまわりが、運動会を待っていたかのように咲き始めました。

今週は晴天が続くと予報で言われているとおり、過ごしやすい秋の気配を感じる好天の一日でした。

週明けの一時間目は、全校でタケダ武士の練習です。すでに踊りはほぼ完成しているので、細かい点の確認とかけ声です。今日は「風」「林」「火」「山」の旗も入り、子ども達の踊りをさらに引き立たせていました。かけ声も「今日が一番」とほめられ、幸先のよいスタートです。

【スローガン看板】

運動会を迎えるまで、学年の分担や係の仕事もしていきます。

5年生がスローガン看板を仕上げていました。手作りのすてきな看板になりそうです。それぞれが役割を分担し、責任を持って取り組んでいます。そんな32人のチームワークが当日も見られそうです。

【係活動】

6校時は、係活動を行います。

高学年生は、演技だけでなく係の仕事でも、運動会を支えています。これも練習が必要です。今日は2回目の係活動、当日は目立たないところで仕事をしている子ども達の姿も楽しみにしていてください。

9月19日(金)【タケダ武士・全校リレーの練習…】

2校時の全校リレーは、バトンパスの練習をします。

バトンを渡す手と受け取る手の確認を全員でします。やってみると、なかなか思うようにいきません。でも練習していると、少しずつ上手にできるようになってきました。

その調子でがんばれ!

2時間の練習が終わった後、宝拾いの打ち合わせをしました。

ここでも高学年生が働きます。今後、気持ちよく入学して学校生活を送ってもらえるようよろしくお願いします。

そして、最後は会場の戸締まりです。

窓を閉めることも忘れずしてくれました。

9月18日(木)【開閉会式の練習…】

9月17日(水)【開閉会式の練習に向けて…】

明日行われる全体での開閉会式の練習に向けて、児童会本部役員が進行の練習を行います。見えないところで、陰日向となってがんばります。さすが、全校を率いるリーダーです。進行の仕方や言葉はすでに練習してきているようです。前に立つリーダーの姿を全校が手本にしています。

運動会の練習はもちろん、教室での授業もがんばります。

2年生は、日記の紹介をしていました。

「中学校の運動会で中学生を抜きました・・・」

これは、みんなに聞いてほしい。

「その中学生は速かったのですか」質問も活発に出されます。

「家族で旅行に行きました・・・」

書くことに慣れてきているようです。聞いていてとてもわかりやすく、発表の仕方も上手でした。

3・4年生は合同で、来月の校外学習に向けて事前学習をしていました。

すでに見学先の下見を終え、パンフレットが子ども達の手元に置かれていました。異学年での活動は、それぞれの学年で役割があります。各グループで集まってさっそくリーダーを決めます。4年生がここではリーダーシップを発揮していました。

9月16日(火)【3連休明けの運動会練習…】

3連休明けでしたが、元気に登校し1・2校時の練習をがんばりました。

1校時は色別競技の練習、2校時はタケダ武士の位置確認をします。色別競技は、種目が多いのでルールをきちんと覚えて臨みます。いざ始まると、天気に負けないくらい熱く燃えます。高学年生の指示に従いながら、各色優勝目指して一丸となっている様子が見られました。

踊りはすでに覚えられているようです。校庭での位置を確認し、かけ声も合わせます。体育館でとても大きく見えた演技が、同じように広い校庭でも見せられるよう仕上げていきます。

9月12日(金)【運動会練習5日目…】

1校時はタケダ武士、2校時は色別種目の練習をしました。

意識を高く持って練習に臨んでいる様子が見られます。一つ一つの動きが大きく見えるようになってきました。また子ども達から、「こうした方がよいと思います」と、前向きな意見もありました。日々の積み重ねが、少しずつではありますが子ども達にとっての自信となっています。

色別競技の練習では、たくさんある種目を一つ一つ確認していきます。

リーダーの指示のもと勝利をめざして取組を行います。先日の学校集会で、リーダーとフォロワーの話をしました。よいチームはフォロワーがきちんと自分の責任を果たしていることを伝えました。ここでも、しっかり役割分担ができています。

9月11日(木)【運動会練習…】

運動会の特別日課が始まっています。

エントランスには、各色のスローガンが掲げられました。

「赤組の情熱を一つの炎に」

「がんばれ白組 チームワークで優勝だ!」

1校時に秋山音頭とリレーの練習を行いました。これまでひなづる会の皆さんがいてくれて、わからないときにはすぐに横を見て踊っていましたが、いないときにはちょっと様子が違います。当日まで少しずつ練習して、自分たちだけで踊れるようにしていきます。

また、後半は校庭でリレーの練習をしました。まずは順番の確認をして実際に走ってみます。バトンパスもこれからたくさん練習していきます。

運動会に向かって、気持ちを一つにがんばっていきます。

【5・6年生 防災教室…】

市の危機管理室から2名の講師をお招きして開催しました。

先週の校外学習でも防災センターの見学をしてきていますが、自分の住む地域で、身近な上野原で災害があった場合、どんな行動をとればよいのか、学ぶ機会となりました。

2校時は講話をいただきました。「秋山地区では…」という言葉が何度も出てきて、身近な場所での災害が想定できます。

3・4校時は防災グッズを自分たちで作ってみました。こちらは使う機会がないことを望みますが、作り方を理解しておけば困ることが少し減りそうです。

何を作ったか分かりますか?

9月6日(土)【PTA奉仕作業…】

9月4日(木)【3年生 校外学習へ…】

上野原ハーブガーデンといちやまマートの見学をしました。

島田小の3年生と一緒です。はじめにハーブガーデンに行きました。広い畑を見せていただき、野菜作りの工夫や苦労を知りました。しかやハクビシンによる食害があるようです。

今日、ズッキーニの収穫をさせていただきましたが、半分食べられているものや茎をかみちぎられている跡がありました。踏むとフワフワする畑の土にも足跡が残されています。このフワフワの土においしい野菜を作るための秘訣があるようです。

お土産をいただきいちやまマートへ向かいます。

【いちやまマートで…】

店長さんが待っていてくれました。

スーパーで働く人たちがどんな工夫をしているか学びました。入り口付近の商品はどんなものにしているか、並べ方をどうしているか、またバックルームでは、働く人たちが安全に配慮し、衛生的に商品を陳列するための工夫を聞きました。マイナス6℃の冷蔵庫、マイナス20℃の冷凍庫にも案内され、仕事の大変さにも気づきました。

最後は買い物です。セルフレジにもしっかり対応していました。「百聞は一見にしかず」、やはり自分で見て体験することで多くを学んで帰ってきました。

9月3日(水)【朝の活動から…】

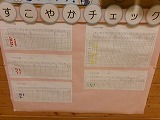

朝教室へ向かう途中、保健室前で保健委員さんがすこやかチェックの記入をしていました。

「一学期と比べてどうですか?」と聞くと、「あまり変わりません」と返ってきました。

がんばっている保健委員さんとしてはちょっとがっかりなようです。ハンカチ・はながみを持ってこない人は、いつも同じ人です…と。学期末の委員会の時に、よくなるよう話し合いをしていました。そんながんばりも見ているので、2学期もお願いしますね…と伝えました。

3年教室では、お気に入りの新聞記事の切り抜きをしていました。選んだ記事は全員違うようです。新聞が毎日届いているので、少しずつ身近に感じられるようになってきました。

5・6年生のリーダーは、縦割り班会議に向けての話し合いです。集まったときに、みんなでしっかり話し合いができるように準備をしています。見えないところでよく頑張っています。こんな積み重ねが自分はもちろん集団を成長させてくれます。

【秋山音頭…ひなづる会の皆さんと】

3校時は秋山音頭の練習をしました。

前回の「タケダ武士同様」、とても上手に踊れるようになっていることを誉めていただきました。感想発表の時に、6年生が前回より上手に踊れるようになったと伝えていました。こういう講師からの言葉が、子ども達のやる気を高めてくれます。気持ちは言葉に、言葉は行動に、行動は習慣になります。

その後の全校集会でそんな話をしました。

9月2日(火)【5・6年生 校外学習へ…】

【防災センター】

災害について体験しながら学びました。

大地震等の災害が近い将来あると言われ、避難訓練も定期的に実施をしているので、「自分の命は自分で守る」ことは子ども達自身も理解しています。ただ、震度7の実際の揺れや強風体験はしていません。体験してみると、想像以上に災害の恐ろしさを実感します。また想定していなければ、さらに大きな衝撃として感じられるでしょう。日頃の訓練の大切さを改めて感じました。

9月1日(月)【実りの秋へ 朝の落ち着いた教室風景…】

【タケダ節 柔らかさと強さと…】

一学期から取り組んでいるタケダ節の練習を3・4校時に行いました。会場は酷暑のため、多目的室に変更して行いました。

今日は7名の講師の方から指導を受けます。教える講師の方々も熱い想いを子ども達に伝えます。それに応えるように何度も踊りました。「今日一番いいよ。声もすばらしい!」と太鼓判を押されました。運動会日課中も練習をしていきます。一ヶ月後、どんな演技として完成するのか、楽しみにしています。

8月29日(金)【5・6年 薬物乱用防止教室!】

6校時に標記教室を行いました。

講師は、山梨県警察本部生活安全部の少年対策官です。今は警察署で仕事をしていますが、中学校の先生です。そして、ご家庭にも配付している県警から出されている「少年」を執筆されている先生でもあります。小学生の今の生活にあまり関わりのない「薬物」を、わかりやすく話していただきました。

最後に、代表の児童2名が薬物の怖さを知ったこと、飲酒喫煙についての害を知り、近くの人にも声をかけていきたいと伝えてくれました。

8月28日(木)【2学期もいつも通りに!】

2学期2日目ですが、すでに日常が戻っているようです。

朝の水やり、朝読書、 授業、清掃…、長い休みを過ごしていたようには思えない子ども達の動きです。頼もしさを感じます。

2学期は、大運動会、あきっこ発表会、校外学習…と楽しみな行事がたくさんあります。大きな秋の実りとなるようみんなでがんばっていきましょう。

8月27日(水)【さあ スタート!】

夏休みを終え、全校児童が久しぶりに元気な顔を見せてくれました。

式に臨む姿勢が立派で、2学期のスタートへ向けて意欲を感じました。

始業式では、夏休みの思い出や2学期のめあてを学年の代表児童が伝えてくれました。

○私が、2学期の勉強でがんばりたいことは図工です。それは図工が好きだからです。楽しみにしていることは、バブバブごっこです。(2年生)

○2学期にがんばりたいことは、運動会やあきっこ発表会です。新しく習う勉強もしっかりやりたいです。一学期に自主学習を取り組んだので2学期も続けていきたいです。(3年生)

○夏休みに一番楽しかったことは、いとことバーベキューをしたことです。一緒にご飯を食べて川に入りました。魚がいたので釣りをしました。けれど前でバチャバチャ遊んでいたので逃げられてしまいました(4年生)

○2学期は気持ちを切りかえて勉強も学校生活もがんばりたいです。特に漢字をしっかり覚えて、テストでいい点を取れるようにしたいです。また係の仕事や行事にも積極的に参加して、友達と協力しながら楽しく過ごしていきたいです。(5年生)

○僕が夏休みにがんばったことはサッカーです。夏休み中に合宿や大会があって試合に選ばれるように週5日の練習を暑い中でがんばりました。そのかいもありすべての試合に出場し、得点をあげることもできました。来月は全国大会です。メンバーに選ばれるようがんばっています。(6年生)

8月6日(水)【図書開館…】

夏休みの半分ほどが過ぎました。本日図書室を開館しました。

学力フォローアップ教室やマス釣り大会はありましたが、久しぶりに子どもたちの元気な姿が見られました。

今日は16名が本を借りにきました。半数の児童が登校したことになります。

夏休みに家族で出かけたことや宿題の進み具合…等話してくれました。

今日は市立図書館から移動図書館車も来てくれ、図書室と移動図書館の両方から借りることができました。

ちなみに本日、8月6日は広島に原爆の投下された日であり「広島平和記念日」です。

ちょうど本が見えたので、「火垂るの墓は?」と勧めてみました。「来週テレビでやるんだよな」と関心はあるようです。

8月2日(土)【第5回秋山っ子マス釣り体験教室…】

上野原市営マス釣り場(栗谷)において、CSサポートクラブ主催の標記会が開催されました。小学生6名、中学生3名とそのご家族の皆さんが参加をしました。

8時30分からマス釣りをスタートし、約一時間釣る場所によって違いはあったようですが、多い人で3~4匹を釣り上げていました。

その後は、つかみ取り体験です。こちらは小川に放流したマスを素手で捕まえます。一度に2匹捕まえる人もいて短時間で放流したすべてのマスをつかみ取りしました。

今日、CSアドバイザーの日永先生も参加してくださり、水生生物の講義をしていただきました。

また、中学生は高学年生にマスのさばき方の実習を、低学年生はシャボン玉体験をしました。スイカ割りや中学生による「魚の学習とクイズ」…、たくさんの講師による学びの多い時間となりました。

今回で5回目になりますが、こうした活動が継続していること、そして準備に関わってくださっているサポートクラブの皆さんが子ども達のことを大切にしてくださっていることに改めて感謝したいと思います。

7月30日(水)【学童クラブでサマーコンサート…】

学童クラブあおぞらに来ている子ども達が、「今日コンサートがあるから来てください」と、職員室へ誘いに来てくれました。

パーカッションのあやさんとピアニストのなつめさんの2人の演奏です。

オーシャンドラムを使っての「海」や「蛍の光」や「さとうきび畑」、そして人気の「青と夏」、ジブリシリーズ、最後はミッキーと、30分間があっという間に過ぎていきました。

最後に、代表して6年生がお礼の言葉を伝えました。

心地よい時間を過ごせ、たくさんの打楽器の音色を知ることができたようです。

暑い夏、学童に通ってがんばっている子ども達のために用意されたサマーコンサート。

休みに入って10日あまり経ちましたが、夏を乗り切る力が出ましたね…。

7月23日(水)【学力フォローアップ教室②…】

学力フォローアップ教室の2日目です。

昨日同様11名が参加をしました。一学期もがんばった子ども達が、夏休みが始まったこの時期に、やる気を持って参加してくれるのはすばらしいことです。

講師も、5名が参加をしてくれました。

子ども達は、夏休みの課題になっている夏休みの友や一学期の復習プリント等に取り組んでいました。ちょっとわからない問題を、少しのアドバイスで解けるようになると、嬉しそうに笑顔が見られます。そして次の課題を解いていきます

この2日間がんばったように、今後も前向きに課題に取り組んでください。

それでは、よい夏休みを過ごし、2学期の始業式に会いましょう。

7月22日(火)【学力フォローアップ教室…】

夏休みに入りました。

本日から2日間、秋山中学校で学力フォローアップ教室が行われます。

CSの委員さんが講師となって、子ども達の学習のサポートをしていただきます。

申し込みをした11名全員が参加をしました。

一人ではなかなか学習が進まないこともありますが、一緒にする仲間がいれば,進み具合も違います。今日は、5名の先生方に指導していただきました。明日もがんばりましょう。

7月18日(金)【一学期 終業式…】

全校児童がそろって終業式を迎えることができました。

「一学期の反省」と「夏休みに楽しみにしていること」の発表を学年代表の5人がしてくれました。

・「がんばったことは係の仕事です。黒板係で日にちを書くことをがんばりました。楽しかったのは、紙飛行機です。遠くに飛ばすことが一番楽しかったです。」(2年生)

・「一学期にがんばったことは国語です。漢字のテストがむずかしくておぼえるのが大変でした。夏休みは,川とプールが楽しみです。」(3年生)

・「一番心に残ったことは林間学校です。冒険ハイクが楽しかったです。そして、体育の授業のプールでバタ足をがんばりました。」(4年生)

・「がんばったことは漢字テストと児童会活動です。たくさんの資料づくりやあいさつ等の取り組みをがんばりました。ミニ運動会でうまく説明できました。」(5年生)

・「一番楽しかったのは修学旅行です。社会で勉強したお寺や国会議事堂にも行きました。小町通りで買い物をしたり、みんなでプリンを食べたり、夜部屋でトランプで遊んだりしたことがよい思い出です。」(6年生)

そして式後、上野原市制20周年記で書いた作文の発表をしました。秋山にある文化財、イベントはもちろんですが、地域の人が伝統を引き継いでいる様子や人のよさ、温かさに触れた内容もありました。それそれが地域のよさに気づいていること、そして聞きながら改めてよさを知ることができました。

いよいよ、明日から夏休みになります。

終業式で、生徒指導担当から話をしましたが、特に水(すい)・火(か)の事故には気をつけ、よい夏休みを過ごしてください。ぜひ、ご家族で持ち帰った資料でご確認ください。

7月17日(木)【2・3年生 積み木の広場…】

シオジ森の学校の天野校長先生をお招きして、積み木を使った創作を行いました。この積み木は県内の森林で間伐されたものです。「シオジの森」について映像を見ながら説明すると、「きれい」「行ってみたい」…とつぶやきが聞こえました。秋山の森林もきれいですよ…と、天野校長先生から

木が混んでしまうと育たないことや森林の役割について学びました。

さっそく積み木で積んだり並べたりしながら創作していきます。高く積んで、倒れてしまった人も…。最後は全員で一つながりの作品にしました。

「作ったりつなげたりするのが楽しかった」

「いろいろな作品を作れて楽しかった」

「高く積むのが難しかった」

「簡単だと思ったけど、難しかった」…と、全員が感想を伝えられました。

【タケダ武士…縦割り班で練習!】

1校時に縦割り班で、踊りの練習をしました。前回学習したことを復習していきます。今回もリーダーを中心に活動します。

踊り終えると反省です。よかったところと直した方がよいところをリーダーから…、全員が振り返りをしているところもあります。かけ声の練習をしているところもあります。

リーダーの成長も見られ、それぞれが役割をきちんと意識しているようです。

よい点をさらに伸ばし、課題は改善していく。よりよりよいものを目指してみんなでがんばっている様子が見られます。

全員踊りが大好きで、心から楽しんでいる姿を見せてくれることでしょう。

7月16日(水)【一学期最後のクラブ活動…】

6校時にクラブ活動を行いました。体育クラブ、文化クラブに分かれて活動します。

体育クラブは、プールでの活動の予定でしたが急な雷と雨により、卓球に変更しました。卓球台を3台並べ、時にダブルスも…。異学年での交流の場となります。

文化クラブは、家庭科室で調理をします。今日は、フルーツポンチです。

3グループに分かれて白玉粉を練ってだんごにしたり、果物を切ったりしています。

先日、家庭科の授業では、ジャガイモを使ったハッシュドポテトを先生方も食べてくださいと言って持ってきてくれました。油もあまり使わず調理したようですが、油も塩加減もバッチリでした。

今日のできばえはどうでしょう?

暑い夏に少し涼を楽しめたのでは…。

【2年生も触れます…】

3年生以上は時間割に位置づけられていますが、2年生も英語に触れます。

今日は色の学習をしているようです。ALTからの問いかけに、英語で色を答えます。単語とはいえ、はっきりと発音しています。

7月15日(火)【朝の活動へ…】

今週で一学期が終わりますが、いつも通り一日の活動を始めます。

教室によっては、おしゃべり声一つせず静かに一日のスタートをしています。

今日は、読書・リコーダー練習・プリント等をしているようです。

15分間ですが、塵も積もれば…、4月からの積み重ねを感じます。

【夏休みの本の貸し出し…】

5年生が本を借りにきていました。5冊選んでいます。

先月、家読を行った時の「家読カード」も掲示されています。読んだ本の感想はもちろん、保護者の方のコメントが、子どもの読書に対しての意欲にもつながっています。

「平和への想い」「子どもへの期待」「本人の長所」…、本は知らないことを教えてくれると同時に、このメッセージに込められた想いも、子ども達に伝えられ、新たな自分への気づきとなっています。

【代表委員会…】

6・7月の生活目標の反省とミニ運動会等について、話し合いを行いました。

6月はミニ運動会が開催され、全校が一つになれるきっかけになりました。また、相手への応援等…、目標達成の意見が多く出ていました。

バスマナーについても改善されつつあります。代表委員会での話し合いが、解決に向けた取組になっているようです。

自分たちの問題を自分たちで解決するという児童会活動の目的が達成されつつあります。まだ課題はありますが、自分のこととして考えられるようになってきていることがすばらしい。

7月14日(月)【運動会へ向けて…】

3・4校時に「甲斐◇風林火山」の方に来ていただき、踊りの練習をしました。昨年度の運動会でも表現として行い、子ども達も精一杯表現をしました。今年度も継続して指導していただきます。

体全体を使ったかけ声と踊りで、見ていても元気になります。講師の皆さんが着ていた法被を借りて踊れば、ますますやる気も出てきます。細かいところもアドバイスをいただきながら、何度も踊りました。

まだ練習はできます。当日が楽しみになってきました。

【代表委員会へ向けて…】

朝の活動の時間、5・6年教室のワークスペースでは、明日の代表委員会へ向けてリハーサルをしています。

リーダーになっても準備は怠りません。こんな見えないところでの努力をしながら成長していきます。

声もはっきりと、とても慣れてきましたね。

7月11日(金)【ふれあい訪問…】

昨夜の雷の影響で、朝端末は使えませんが、いつも通り朝活動を終え、一時間目に入っていきました。

富士・東部教育事務所より3名の先生方が来校し、授業の様子を参観しました。

お世話になった先生方もいたので、子ども達もにこやかに迎えます。

ちょっと緊張した子ども達もいましたが、昨年度から成長した様子を見てもらうことができました。

夏休みまで残り一週間となりました。夏休みの課題や目標を考えている学年も見られます。終業式まで元気に過ごしていきましょう。

7月10日(木)【新聞記者授業…】

県教育委員会から2年間のNIE(教育に新聞を活用する)指定を受け、新聞を活用した授業の実践をしています。

本日2校時に2・3年生、34校時に4・5・6年生が新聞の活用講座を受けました。

山梨日日新聞社から来ていただいた記者の方が、まず「秋山小」で検索した記事を紹介してくれます。

平成13年に、3校が統合してできた秋山小創立の記事、その後、校舎が表彰を受けたり、6年生が大念仏を劇化したりした記事…、そして、最新の4年生の砂金とりまで多くの記事を見ていると、学校の歴史を感じます。

木曜日の今日は、子供用の「こぴっと」も入ってきます。

まずは「ながめて」から「読む」へ、「みだし」や「しゃしん」からおもしろそうと思ったら読んでいこう…と、だんだん好きなことから興味や関心が出てきます。なるほど!

ふだん家の人が読んでいるのを見ているようです。今度一緒に読まれては!

今日の記事は、明日の新聞で紹介されるようです。

7月9日(水)【秋山音頭…ひなづる会の皆さんと!】

1校時に秋山音頭の練習をしました。

運動会に向けて取り組みをしていきます。ひなづる会の方11名が来校して、指導をしていただきました。

会の皆さんと一緒に踊っていると、踊れているように感じて楽しくなります。

最後に、子どもたちから

「最初はできるかどうか、不安だったけど踊っていると楽しくなりました」

「はじめ踊れなかったけど、だんだんできるようになりました」

「ふるさと祭りで踊ったことを思い出しました」…と、感想を発表してくれました。

踊っている姿をまねながら、地域の大先輩から様々なことを学んだようです。

【着衣泳…】

秋山音頭の練習の後、全校で着衣泳を行いました。

着衣泳は、衣服を着た状態で水に入り、水中で自分の身を守るための方法を学びます。

体育着の長袖・長ズボン、ペットボトルを家から持ってきました。

まずは落ち着いて、無理に泳ぎ回らず、浮きそうなものを抱えることで安定して浮くことができます。合言葉は、「浮いて待て」です。

【登校班会議…】

昼休みの後、地区ごとに集まり登下校の反省と夏休みに向けて危険箇所の確認をしました。

バスマナーについては一斉下校の時に、確認してきているので、少しずつよくなってきているようです。

課題を出し合い、地区のみんなで一学期の残りわずかな日々で解決していけるようにしましょう。

高学年生が、リーダーシップをとりながら進めてくれました。

7月8日(火)【全校音楽 すてきな音色が響きます…】

3校時に全校音楽がありました。

校歌をうたいながら全校が揃うのを待ちます。その後、はじめの一歩、ジャンプの3曲を歌いました。

6年生3人がリーダーとなって上手に歌えている人の肩をたたきます。

全員の肩がたたけていてすばらしい!そしてリーダー交代です。

次の3人も、とてもよく声が出ていました。そして、3回目の3人も指名されました。

歌う姿勢や指示を聞いての行動がよくできています。もちろん歌声も…。

そんなときは気持ちが一つになって、すてきな音色になります。

【上野原市教育委員会 学校訪問】

午後、学校訪問があり、懇談と授業参観を行いました。

授業においては、小規模校のよさを生かした教育活動の一端を見ていただきました。

これまで、課題等があるときにはすぐに対応していただいていますが、今後もよりよい教育活動が継続できますよう、ご指導よろしくお願いします。

下校時、校庭の熱中症指数計が気温40℃、WBGT33℃を超えています。

水分補給、帽子の着用等、熱中症予防をお願いします。

7月7日(月)【第21回青少年の非行・被害防止市民大会…】

今日は七夕で二十四節気の小暑、小暑は梅雨が明け暑さが本格的になる頃と言われていますが、すでに暑さは本格的です。

7月5日、標記の大会が上野原市もみじホールにて開催されました。

佐藤PTA会長さんにも参加していただきました。

「みんなで考えよう 子どもの未来~地域の子どもは、地域で守り育てる~」という大会スローガンのもと、活動が行われています。

上野原警察署のスクールサポーター佐藤様より、「最近の少年非行の現状」と題して記念講演が行われました。

SNSによって犯罪へ巻き込まれ、最後は命に関わる事件にまで発展してしまうことが少なくないようです。日頃から、家庭内でのコミュニケーションとSNSに対しての注意喚起やルール作りが必要と話されていました。

学校においても、6月の教育講演会の折に、SNSについては親子で学ぶ機会を持ちました。

【5・6年 家庭科 】

5校時に手ぬいの基本を学んでいました。

針に糸を通すのも難しいことですが、そこはすでに学習済みのようです。練習布を使いながら基本的な縫い方である「なみぬい 本返しぬい 半返しぬい かがりぬい」をマスターしていました。すでにできてしまっていてバッチリという人もいるようです。

7月4日(金)【外国語 スピーキングテスト…】

学期末、どこの学級でもまとめが行われています。もちろん確認の意味でテストもします。3校時に5・6年生は外国語のスピーキングテストが行われました。

もちろん、すべて英語です。1対1でのテストなので緊張するのかと聞いていると、立派に英語で答えていました。担当の先生からも、よく復習ができていてすばらしいとほめられていました。

他の教科も同様にがんばっていることでしょう。

残り2週間です。

7月3日(木)【今日から個人懇談…】

今日明日と個人懇談のため、半日日課となります。

13:10に一斉下校をします。

担当から、学校生活の中で子ども達のよかったことが伝えられました。

まずは、ロッカーの整頓がいつもされていて気持ちがよいですと、これは5年生2名の名前が伝えられました。

次に、ゴミが落ちていたときに、「先生ゴミがあります」ではなく、自分から進んで拾ってくれた人の紹介がありました。これは6年生です。

一学期が残り2週間ほどになりました。

あいさつを含めて、言葉づかいも少しずつ変わってきているようです。

学校全体に前向きな言葉や行動が増えてきているのは嬉しいことです。

お互いに気持ちよく生活していくために、全員が取り組めるといいですね。

7月2日(水)【健康委員さん…チェック!】

今朝は健康委員さんが教室をまわって衛生チェックをしていました。

「ハンカチはながみを、持ってこられない人が決まっています。7月は、持ってこられるように委員会で考えています」と、チェック表を見てみると×が多い人がいるようです。先日委員会活動が行われていましたが、しっかり話し合いを行っていたようです。

この時期、衛生的な生活ができるとすばらしいですね。

【防犯教室】

3校時に不審者対応訓練を行いました。

「職員室前に不審者がいて中の様子を覗いている。その後、警察官が来て不審者を取り押さえる」という設定です。

子ども達は教室で授業をしていましたが、取り押さえた後に講話をしていただきました。

5月に立川の小学校で不審者が侵入したというニュースがあったばかりですが、再度不審者への対応と避難行動を確認しました。年間計画にある訓練の一つです。

その都度、「自分の命は自分で守る」と伝えていますが、真剣に話を聞いて学んでいました。

【給食指導…】

今日は、月1回の栄養教諭による給食指導が行われました。

「暑い夏、こまめに水分補給を」と伝えていました。体を動かしている時だけでなく、室内にいるときにも水分を取ってください。そして喉が渇いたと感じる時はサインです。必ず水分補給をしてくださいと…。

ふだん学校でも伝えていることを、給食指導の立場でも伝えていただきました。それだけ体にとって大切なことということですね。

7月1日(火)【暑い日ですが…!】

いよいよ7月です。

中休みは、WBGT31℃を超えたので校庭での遊びは中止しました。

今日は、北教研のため短縮授業です。

しっかり4時間がんばることができました。

2年生は、音楽でカスタネットを使って「アイアイ」を演奏しています。

3年生は、社会科の「スーパーマーケットの様子を調べよう」です。お店の工夫を出し合っていました。

4年生は、算数の「わり算」です。今日の課題とめあて、そして自力解決をしてまとめも書かれています。

5年生は、道徳「いじめをなくすために」です。いじめる人、いじめられる人、そしてまわりの人にもスポットをあてて考えさせます。

6年生は、国語の本の紹介で図書室で学習しています。

一つ一つの積み重ねを今後も続けていきましょう。

6月30日(月)【スタートから3ヶ月…!】

早いものでスタートから3ヶ月が経ちました。

毎日の授業、学級の係や日直の仕事、委員会の仕事、最高学年としての役割…、大変なこともあるでしょうが、日々継続することができています。

今日も朝、花の水やり、動植物の世話、日直の仕事をして一日が始まります。

日々の積み重ねが、自分ではわかりづらいものですが、自信や力になっていきます。

いよいよまとめの1ヶ月です。これまでの生活を振り返り、夏休みを迎えるための目標づくりをしていきましょう。

6月27日(金)【プール日和…気持ちよく水慣れを!】

酷暑となる予報が出されていますが、熱中症の予防をしながら生活しています。

休み時間ごとに養護教諭から、外での活動の可否について放送が入ります。

今日低学年生は、時間割を変更して早い時間での入水となりました。

指示を聞いて、プールでの学習を行っています。

【外国語 発表会…】

5・6年生が英語で、得意なこと、そうでないことを発表をしていました。

I can do Japanese Dance well.

I can do badminton.

I can play soccer well.

発音もvery good!

【家読終了…】

本日、1ヶ月間取り組んできた「家読」が終了しました。

保護者の皆様には、ご協力に感謝申し上げます。

朝の活動で読書が週に2日設定されています。どの教室も、静かに本の世界に入っている子ども達の様子を見ることができます。

忙しくなると、だんだん読書をする機会が少なくなっていくので、小学生のこの時期に親子で一緒に読む機会があるのは貴重です。

心温まる感想を寄せていただき、子どもたちにとっても意欲が高まります。

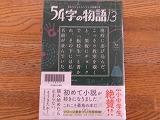

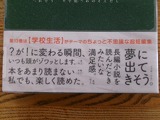

6月26日(木)【54字の物語…本の帯に採用!】

昨年度、児童の感想文募集に応募した作品が本の帯に採用され、お礼状と本が同封されて届きました。

要約されて、「夢に出てきそう。」と…。

先日、図書集会の折に全校の皆さんには紹介しました。

「こんなに短い文でもすごくぞわぞわしちゃう。しかもおもしろい。夢に出てきそう。うふふふふと思わず笑ってしまう。イラストだけでも笑っちゃう。最高だぜ。 ペンネーム『ピザ新』」

6月25日(水)【愛校作業②…きれいにありがとう!】

朝、愛校作業を行いました。

先週予定していたのですが、暑さのため延期をしました。

今日予報では雨でしたが、登校時間帯は曇り空だったので実施をしました。

短時間でしたが、やるときにはがんばれる子ども達です。きれいになりました。

終了後にはいつも通り、取った草や手ガンナの片付けを6年生がしてくれました。頼りになります。ありがとう。

6月24日(火)【たんぽぽ会読み聞かせ…うっとりと!】

3校時に図書集会を行いました。

はじめの会の図書委員の進行や挨拶の言葉は、代表としての自覚があり、しっかり役割を果たしていました。

今日は、「きたきつねのゆめ」「2ひきのカエル」の読み聞かせをしていただきました。子ども達は物語の中に入り込むように聞いていました。

終わりの会では、5・6年生4人が挙手して感想を発表しました。

「起きないと思っていたことが実際に起きたところがおもしろく聞けました」

「2つのお話を想像しながら聞くことができました」…。

たんぽぽ会の皆さんは1時間前に来校し、準備やリハーサルをして3校時に備えていました。

ふだんからたくさん読む練習はしているようです。

「私たちの方が、子ども達と触れ合える機会を与えてもらい感謝しています」…と、すてきな時間を過ごすことができる理由がわかります。

とても心地よい時間が流れました。

6月23日(月)【授業参観・教育講演会…】

5校時は授業参観でした。

先週金曜日の夕方に引き続いての来校にも関わらず、多くの保護者の皆様に参加していただきました。こういうところからも子どもの教育に関心を持っていただいていることが感じられます。

金曜日のCS学習会で小規模校のメリット・デメリットに関わる話がされていたので、今日はそんな視点で参観もしていただけたのではないでしょうか。

また教育講演会では、県教委社会教育課の武原先生を講師に、「考えよう!スマホやゲーム機の使い方」の学習会を行いました。

4年生以上は親子でスマホやゲーム機の使い方について学びました。

これから使う機会が増え、知らないうちに依存してしまうことにならないようにルールを理解して、正しく活用していきたいですね。

【低学年生…初プール!】

2・3年生がプールで授業をしました。

先週に比べ少し気温が低かったのですが、はじめてのプールを堪能しました。

今日は、水の感触を楽しみ、水に浮くことを低学年プール(底上げ台あり)で行いました。

6月20日(金)【今年度初プール…!】

プール底の改修工事をしたためプール開きが一週間遅れましたが、今日4・5・6年生が水泳の授業を行いました。

午後は暑さ指数が基準を超えてしまうので、1・2校時に変更しました。この2日間に比べちょっと気温は低めですが、入る頃になると日が出てきてくれました。

ゆっくりと入水し、体を慣らします。昨年のことを思い出しながら、けのびから練習していきます。

【3年生 水生生物の観察へ…】

旧秋山村営プールへ行き、水生生物の観察をしました。

地域学習でいつもお世話になっているたかちゃん、けんちゃん、坂口さんがガイドをしてくださり、帝京科学大学の松本先生にご指導いただきました。虫取り網の使い方を教わり、さっとひとすくいするともう入っています。

メダカも見えるところにいましたが、ヤゴ、アメンボ、オタマジャクシ…等います。

ちょっと暑くなってきましたが、子ども達は夢中になって網を水の中に入れていきます。

その都度、松本先生から説明があります。

この辺りにいるのはヤマアカガエル、モリアオガエルですが、上野原には10種類のカエルがいます。そして、これはシオカラトンボの幼虫です…。

そして最後に、「今秋山川ではホタルがとてもきれいに見えます」とけんちゃんから…。

子ども達は見たことがあるようでしたが、豊かな自然の中で生活ができる幸せを感じます。

【CS学習会…小規模校のメリットがたくさん!】

本日、秋山小中学校CS主催の学習会を行いました。

テーマは、「小規模校の特長を生かした学校・保護者・地域の協働について」です。保護者の方やCSの推進委員さん、教職員合わせて45名が参加をしました。

講師の山梨大学 日永先生から①CSの意義 ②小規模校のメリットとデメリット ③「小中の適正規模の手引き(2015年)」についての講話をいただきました。

グループでの意見交換も活発に行われ、今までデメリットだと考えていたことが実はメリットであることにも気づきました。

今後は地域づくりの場としての学校の役割、そして子ども達のために地域や家庭、学校がさらに連携できることを探していくこと、現状あるよさを理解し前向きに自分の立場でできることをしていくことが、大人としての役割であることを感じました。

遅い時間までありがとうございました。

6月19日(木)【水やりいつもありがとう!】

猛暑が続いています。

プランターの水やり当番は3年生でした。

「もっとたくさんあげて!」と声が聞こえます。炎天下で鮮やかに咲いています。子ども達の水やりのおかげですね。

今年度も県教委指定のNIE実践校により新聞を活用した実践研究をしています。端末からサンスタの活用ができます。

3年生も使い始めます。今日は、少しの時間での活用でしたが、新聞記事に触れました。キーワードを入れ検索をしてみます。

「今日はこぴっと発行の木曜だね」「あ、そーだ」と、興味をもっている子も…。

午後の暑さ指数計の数字です。

WBGTは33.7℃、気温も40℃を超えています。

梅雨はどこへ…?

6月18日(水)【ミニ運動会・・・応援の声と拍手が響きます!】

昨日に続き猛暑の予報が出ました。

今日はミニ運動会を3・4校時に予定していましたが、少しでも涼しい朝にということで、1・2校時に変更して行いました。

すでに、高学年生は体育館にいて低学年生を待っていてくれました。

はじめに、養護教諭から熱中症について話をしました。

水分補給と放送があったときには室内で過ごすことを確認しました。そして、命に危険を及ぼすことがあることも伝えました。

ミニ運動会は、児童会役員さんの進行でスタートします。大きな声ではっきりと進行できます。

いよいよ競技へ…。

これまで練習をしてきているので、ルールややり方はもうバッチリです。

色や班のみんなで協力しようという気持ちが出ています。今日も前回の練習に引き続き、「がんばれ!」の声と健闘を称える拍手が体育館に響いていました。

そして、「列をきれいにそろえて!」と声をかける姿、競技の準備を優先し「水分補給は準備の後でします」と、高学年生のリーダーシップが光っていました。

終わりの会もしっかり話を聞くことができました。最後は色のみんなで記念写真と反省会へ…。

今後の色別・縦割り班活動へ期待のもてるミニ運動会となりました。

6月17日(火)【車座で・・・笑顔のスタート!】

朝、教室へ行くと何人かの子ども達が輪になって幼虫の世話をしたり、読書をしたりしていました。

コロナ禍の学校生活では見られなかった子ども達の様子ですが、子ども同士で関わったり、話をしたり、お互いの表情から感じ取ったり…、さまざまな学びがあります。

今日は酷暑の予報が出ています。最高気温が更新される地域が多くありそうです。9時には暑さ指数(WBGT)が30℃を超えています。

朝のしっとりとしたスタートは、一日を笑顔にしてくれます。

【林間学校新聞…忘れられない2日間!】

5年教室の前には、林間学校の新聞が掲示されていました。

楽しかった絵図ハイクとファームショップでのソフトクリーム、冒険ハイクのアスレチックやケーブルサーキット、またがんばった班長や部屋長の仕事…等、小見出しが目に入ってきます。そしてすてきな表情の写真…。

当日はもちろん楽しい時間を過ごしましたが、振り返ってみてもかけがえのない2日間であったことが新聞を通して伝わってきました。

6月16日(月)【全校体育③・・・応援の声が!】

ミニ運動会に向けて、全校体育で練習をしました。

今日は、「つなげみんなの協力の輪」(障害物競走)と「ジャンピング32」(長縄)です。

高学年生が低学年生に寄り添いながら障害物をクリアしている姿が見られたり、「がんばれ」「慌てないで」という声援の声が聞こえてきたりします。

そして、ゴールしたチームはもちろん全員が、最後のアンカーの6年生に拍手を送っていました。

ルールを守って正々堂々と競技をし、終わったときには全員の健闘を称える、まさにスポーツの精神を見ました。

終わりの会の時には、多くの子が今日のよかったところを発表していました。

そして最後は、高学年生全員で片付けと戸締まりへ…。

すばらしいチームワークです。

当日がとても楽しみになってきました。

【児童会目標の取組…少しずつ成果が!】

1階の廊下に、児童会目標の取組の様子が掲示されています。

個人の目標が書かれています。

「学校の中で走らない」

「先手あいさつをする」

「やさしく注意をする」…と。

少しずつ成果が出てきているようです。

お互いのことを考え気持ちよく生活ができるよう、残り1ヶ月がんばっていきましょう。

6月13日(金)【4年生かなやま金山へ・・・見つけました!】

朝の活動では金山について復習をします。

そして、かねやま地区へ…。

バスの中では地域講師のたかちゃんからかなやま金山について話を聞きます。

今日の講師は、たかちゃんの他におなじみのけんちゃん、坂口さんご夫婦、金山資料館の星野さんです。

資料館では、ここでどんなふうに金を掘っていたのか、坂口さんから話をしていただきました。

実際に体験します。

なんと、皿の上で砂やゴミを取り除いていくと、キラッと光るものが見えます。

落とさないように容器に入れました。

一人3つ、4つくらいの砂金が取れました。

6月12日(木)【4年生社会科見学・・・】

クリーンセンターと浄水場の見学をしました。

1日8時間、2機を稼働させ焼却しています。公害防止のために、850~900℃で燃やしているそうです。

上野原市のゴミは、人口規模で考えると多いこと、また年々増加していることを知りました。

担当の方からは、リサイクルと分別がもっと進められると…、というお話しがありました。

浄水場では、水がきれいになる過程を話していただきました。

生活していくために最も必要とされている水ですが、大切な資源なので無駄にしないように使ってくださいというお願いがありました。

6月11日(水)【2年生地域たんけんに・・・】

吉田屋さんに行き、インタビューと買い物をします。

登校後教室に行くと、嬉しそうにお金を数えたり、買うものを教えてくれたりしました。

チョコレートを買う人、グミを買う人、鉛筆を買う人…、すでに買うものは決まっているようです。

帰ってくると、「おつりは11円だった」「おつりはなかった」と答えてくれました。そして、振り返りをします。

【給食指導に…】

給食の時間、本校も兼務している栄養教諭の先生が来ました。

月1回程度来校し給食指導をしています。

今日のメニューは、キムタクごはん、手作りかきあげ、豆腐と野菜のすまし汁、牛乳です。

「手作りかきあげ」とメニューにあるとおり、サツマイモ、竹輪、大豆、コーンが入り、材料もさることながら、味もさすが、“手作り”とメニューにする理由がわかります。

教室では、栄養教諭の先生から「どうですか?おいしいですか?」と…、子ども達からもよい反応が返ってきます。

「一つ一つ材料から揚げるまで愛情を込めて作りました」、そんな話をしていただくと、ますますおいしくなります。

6月10日(火)【児童会の取組・・・少しずつ変化が!】

児童会で決めた今学期のめあての振り返りをしました。

めあては、「廊下歩行」「言葉づかい」「バスマナー」です。

振り返りの中で、よかった人の名前も挙げられています。

自分の姿はなかなか気づきにくいものですが、振り返ったりまわりの人から評価してもらったりしながら意識できることがあります。

水が地面にじわじわと浸みこむように、目標達成がそれぞれできるといいですね。

6月9日(月)【全校体育・・・力を合わせて!】

3校時の全校体育は、来週行われるミニ運動会に向けて、種目の練習を行いました。

前回代表委員会で提案のあったとおり、「友情の輪で、優勝をつかみとれ」のスローガンのもと、色別班で優勝を目指します。

今日は「ボールとなかよし~ボール運び~」の練習をします。

いつも通り6年生が前に出て、整列、説明、準備等していきます。

2ヶ月が過ぎ、そんな姿も安心して見られるようになっています。

やるべきことを理解して、行動できるのは立派です。

さて種目の方ですが、簡単なように見えて、なかなか風船が言うことを聞いてくれないようです。

また2人で息を合わせて走るので、ちょっとずれるとすぐにボールが落ちてしまいます。

でもなんとか次の人にバトンタッチすることができました。

さて、勝利の女神はどちらに?

【5・6年生 調理実習…サラダ作り】

午後、調理実習がありました。

実習に向けて、これまでの家庭科の時間に準備をしてきました。

見ていると、チームワークはとれているようです。さすが高学年生!

自分の役割を理解し、上手にジャガイモの皮をむいたり切ったり、鍋に水を入れて火にかけたりしていました。

さて、味の方がいかがだったでしょうか?

6月6日(金)【町たんけん・・・浜沢地区へ!】

2年生は、町たんけんへ行きました。

今日は、講師のたかちゃん(通称)の案内で、大けやき・旧浜沢小学校・郵便局・雛鶴神社・雛鶴姫のお墓を見学しました。

まずは、「秋山の鳥」「秋山の民話」の案内看板があります。これは、子ども達のために作っていただいたものです。

秋山の民話は秋山村出身の先生方により、昭和53年に当時の秋山村教育委員会より全42話が発行されたようです。すべて聞き取りを行い、民話として完成したことに、村を大切にし子ども達のことを考えてくださる地域の皆さんの熱い想いを感じます。

旧浜沢小は、100人を超える児童がいた時もあったようですが、平成13年に秋山地区の3校が統合しました。

「これから校舎のよい活用法はないかな?」

子ども達も真剣に考えていました。

坂口さん、UBCさんも同行していただきました。

浜沢地区たんけんにより、また秋山のよさをを知ることができました。

多くの方に子ども達の学びが支えられています。ありがとうございました。

6月5日(木)【2年生・・・6年生へのお願いと町たんけんに向けて!】

朝の活動で、2年生は6年生に、読み聞かせの本のお願いに行きました。

休み時間や掃除の時間に交流はしていても、改まった場面では少し緊張してしまうようです。

いつもはしっかりしている6年生も背筋が伸びて緊張感が伝わってきているようです。

全員が6年生に本のお願いができました。

また、4校時は明日の町たんけんに向けて準備をしていました。浜沢地区へ行きます。CSでお世話になっている地域講師の佐藤さんが案内をしてくれます。秋山のよいところをたくさん学んできてください。

【4年生… 図工の作品完成!】

3・4校時に図工室では4年生が授業をしていました。

「コロコロガーレ」ビー玉を転がして、よく転がればゴールまでたどり着きます。紙を切り、テープやのりで貼り、スロープを作り、上から下へ落とします。

よく転がるのはどの作品でしょうか?

仕上がった人は昼休みに完成品を見せに来てくれました。どれもすばらしい!

【5年生…メダカの卵の観察】

理科室で顕微鏡を使って観察をしていました。

メダカのたまごの観察はなかなか難しいのですが、なかには4つのたまごが見える班もありました。

よーく見ると何か動くものが…。理科に興味を持つ瞬間です。

6月4日(水)【一斉下校・・・ 生活目標を守って気持ちよく生活を!】

今日は全校5校時日課、一斉下校をします。

6月の生活目標に関わって、担当から3点話がありました。

①朝のあいさつが大きな声で言えている子の紹介がされました(今日は5年生の名前が呼ばれました)。

②人を傷つけてしまう言葉づかいを気をつけましょう

③バス降車後、バラバラにならないよう登校しましょう

一斉下校は、全校で集まるよい機会です。

静かに話を聞くことができます。

今日よかった点や直したい点が、担当から伝えられます。

朝の元気なあいさつのこと、バスのマナーのこと、言葉遣いのこと…、どれも気持ちよく生活していくためのルールとなっているものです。

納得したら行動できる子ども達です。また明日もがんばりましょう。

6月2日(月)【給食当番・・・ 立派にできています】

4校時終了後、1階のワークスペースでは、2・3年生が給食の支度をしていました。

全員が身支度を整え、無言で配膳をしています。

先生もいますが、ほとんど自分たちでできています。

毎日の当番活動が子ども達に責任を持たせ、できるようになっていっています。

自主的な行動や友だちとの協力等、日々の生活の積み重ねが成長させてくれます。

【6月の保健目標…歯を大切に! 梅雨時を健康に!】

梅雨入りが例年より遅く6月中旬頃と言われていますが、雨の備えが必要な時期になりました。

保健室前の掲示が変わりました。歯と口に関するクイズも出され、足が止まります。

「歯をしっかり磨くための歯ブラシの動かし方のポイントは?」

「だ液にはたくさんの働きがあります。あてはまるものは何?」…。

ぜひ、廊下を通った時にはクイズに答えてみてください。

5月30日(金)【代表委員会・・・ 学級会が活発です!】

代表委員会が行われました。

議題は、①6・7月の生活目標について ②取り組みについて ③ミニ運動会について ④その他 です。

どの学年も、内容についての意見や質問がしっかり発表できました。

今年度はじめて参加の3年生も、2人の代表委員が上級生同様、学級での意見を伝えていました。

③ミニ運動会の意見では、「昨年と違って、種目も多く、面白くなりそうだから賛成です」と…。

④その他では、「バスマナーについて、まだ守られていないのでなんとかしたいです」と、頼もしくなってきました。

【縦割り班清掃…すみずみまできれいに!】

本校の特色である縦割り班清掃、異学年の子ども達が縦割り班で掃除をします。

気がつかない場所も異学年での清掃では、お兄さんお姉さんが教えてくれます。こんなところまで…、気持ちよく午後の授業に臨めます。

下の学年の児童にとっては、高学年生が見本の姿を見せてくれると、見通しを持って活動できます。

【秋山教育推進会総会…小・中のさらなる連携へ!】

放課後、秋山小・中学校の教員が集まり、第1回総会を行いました。

今後学校間の連携はますます必要にあってきますが、すでに秋山地区では年間予定に入っています。

今日は一年間の予定を確認し、地域講師をしてくださる2人の方がその説明をしてくれました。

保護者や地域の方が、子ども達のことを考え学校への協力を惜しまず続けてくださっていることに感謝しています。

その後、グループ討議を行いました。

5月29日(木)【3年生校外学習・・・ 新たな発見!】

市役所では、丁寧に総務課の方が説明をしてくれました。

今日は市長室にもお邪魔し、市長さんから直接仕事の様子を聞きました。

休みなく仕事をされていて、今はしっかり学んでおきなさいと励まされました。

市議会の議場、展望室にも案内していただきました。

そして、この建物以外にも、ふじみ、こども園、消防署等400人を超える方が働いていることに驚きました。

最後、たまじまる君も登場!

市役所の皆さんから、子ども達へのエールを感じました。

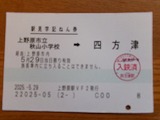

コモアブリッジから四方津駅の見学をしました。

駅では、事務室で説明を受けました。仮眠室のベッドにはしっかり起きれるような工夫がされていること、線路にものが落ちた時に降りずに取る方法、そして、電車が来たときのアナウンスも体験しました。

ふだん見たり通ったりして知っている施設ですが、説明を聞き、質問をすることで新たな発見がたくさんありました。

5月28日(水)【2年生校外学習・・・ 全部が楽しかった!】

6名全員が参加をして春の校外学習へ行きました。

すでに旧桜井小では、帝京科学大学の花園先生が待っていてくださり、学習が始まりました。

はじめの会もそれぞれが担当しました。

花園先生からは、「秋山を楽しむための七か条」が伝えられました。

自然を楽しむためのルールを子ども達も頷きながら聞いていました。

秋山川でのプログラムは、川の生き物探しをしました。

タライに川の水を汲んで、その中で石を動かすと動く小さな生き物が見えます。それが何か探していきます。

カワゲラ…、こういう生き物がいるということは、川がきれいということ、納得して聞いていました。

校庭プログラムへ…。

草花ビンゴをしました。校庭の植物から探し出していきます。

30分ほどでしたが、たくさん集められました。

終わりの会では、全員が感想を伝えていました。

「全部が楽しかった」…。子ども達の素直な気持ちが伝えられました。

【秋山小中学校 第1回学校運営協議会… 地域と共にある学校 】

今年度第1回学校運営協議会が行れました。

20名の委員さんへの委嘱を行い、協議へ入っていきます。

役員、規約、小中のグランドデザインおよび学校経営方針、年間計画等について提案され話し合いを行いました。

協議会の起ち上げから関わっていただいているアドバイザーの山梨大学日永先生も来校していただき指導していただきました。

4月以降何度も来校していただいている委員さんもいて、学校での地域学習を支えてくださっています。

「担当として何ができるかを具体的に考えてください」と日永先生からのアドバイスもありましたが、すでに自走しています。

熱い地域の方々のご支援をいただきながら、子ども達の学習環境がよくなっていくこと、そして子ども達の成長に地域の方々が積極的に関わっていただいていることを感じました。

一年間よろしくお願いいたします。

5月27日(火)【ペア読書の感想・・・ 読んでくれてありがとう!】

図書室に行くと、先週金曜日に行われたペア読書のお礼を2年生が書いていました。

「~がおもしろかった」「よんでくれてありがとう」…、と書かれています。

また、読んであげた高学年生の感想もありました。

工夫しながら読んだ様子が書かれていて、何度も練習していることがわかりました。

相手のことを思いながら読むことができる気持ちも育っているようです。

お互いによい時間になったようです。

【3年生 理科の授業で…】

5校時3年教室では、理科の授業で作った車を走らせていました。

単元は「風やゴムのはたらき」、身のまわりで風の働きで動くものや、遊べるものを探します。

ノートには、竹とんぼ、ヨット、風車、たこあげ…と、たくさん書かれています。

今日は実際に車をつくり、風を送って動かしていました。

まず、授業では予想を立てます。

風が弱いとどうなるか。強いとどうなるか。

そしてそれを実験して確かめます。理科の授業の楽しいところです。

5月26日(月)【プール清掃・・・ 4・5・6年生ありがとう!】

プール開設を前に、プール清掃を行いました。

朝は気温が上がってくるかと期待していましたが、ちょっと肌寒い中での作業となりました。

少ない人数で、プールはもちろん更衣室もきれいにしてくれました。

一人一人にかかる責任が大きい分、やりがいを持ってがんばってくれているのでしょうか。遊んでいる人はいません。しっかり作業に取り組みました。

おかげで気持ちよく6月以降、プールでの授業ができそうです。

【朝の活動の時間に…】

林間学校が先週終わったばかりですが、次の目標に向かって4・5年生は進んでいます。4年生は30日に行われる代表委員会に向けて,学級で話し合いをしていました。

5年生は、林間学校の振り返りです。できたこと、できなかったことをしっかり振り返ることで今後の目標が見えてきます。

5月23日(金)【ペア読書・・・やさしい空気がながれます!】

朝の活動でペア読書を行いました。

本を読む高学年生は、準備をしていてくれました。

異学年交流はお互いの関係がよくなる活動で本校の特色の一つですが、その時に生み出されるお互いの表情だったり、雰囲気だったり・・・、とても温かく感じました。

【解団式・・・今後の学校生活に向けて!】

林間学校の解団式を行いました。

2日間みんなで協力しながら約束を守って生活をしてきました。わずかの間に大きな成長が見られたことは立派でした。

「冒険ハイクでロープを押さえて登りやすくしてくれた」

「つらそうな人のバッグを持ってあげた」

「『がんばって』と励ました」

「道に迷ったとき、『あっちじゃない』『こっちじゃない』と言いながらみんなで考えた」

活動班の班長さんが、それぞれ班で協力したことをみんなに伝えてくれました。

先生方からは、4・5年生に、今後の学校生活に向けて期待のメッセージが伝えられました。

これは、今後の目標となるものです。

聞き方によっては耳の痛くなる話ですが、きちんと話を聞き、2日間でできたこと、そして今後の目標を一人一人持つことができました。

5月22日(木)【林間学校2日目・・・よさが見られた冒険ハイク!】

朝の集いを6時50分から始めます。

その前に布団を片付け、今日の準備と部屋の片付けをします。

すでに、5時前から起きている班もあったようですが、6時までは部屋から出ない約束になっているので部屋で静かにしています。

6時過ぎに部屋に行ってみると、すでに準備を整え時間が来るのを待っている部屋がほとんどでした。

朝の集いでは、昨日みんなでがんばったことを改めて振り返る話があり、ラジオ体操で目を覚ましました。

朝食会場では、宿泊している4校の友だちと顔を合わせました。

改めて多くの学校が来ていることを知りました。

これだけの学校が一緒に施設を使うので、お互いに迷惑にならないようルールは必要です。それを理解して行動している様子が見られました。

今日のプログラムは冒険ハイクです。

班のみんなと協力しながら歩きます。木に登ったり、目隠しをしてロープをたどりながら歩いたり、丸太の橋を渡ったり、ふだんの生活にない体験をします。ケーブルサーキットは怖さもありましたが爽快でした。

またヤッホーの丘では、室内では出せない大きな声をお腹から絞り出しました。出せば出すほど、やまびことなるのがわかりました。

2日間を通して、みんなで協力しながら生活ができたこと、時間通りに班のみんなで声を掛け合いながら活動ができたこと、自由時間に自分たちで考えて遊べていたこと・・・、

家や学校を離れての2日間は、子ども達のよさがたくさん見られました。

そして貴重な学びの場となり、今後の学校生活で生かしていけることを期待しています。

事前の準備や健康への配慮等、保護者の皆様のご協力に感謝申し上げます。

5月21日(水)【林間学校1日目・・・すばらしいチームワークで!】

出発式をして八ヶ岳へと出かけます。

昨日の結団式での確認をして、みんなで元気に出発します。

笑顔がたくさん見られます。

うれしいのは2・3・6年生が見送りをしてくれていることです。さらに元気が出てきました。

到着後、愛情のたっぷり詰まったお弁当を食べて午後の絵図ハイクに備えます。

休憩時間には、草原でみんなで遊びました。

草の上を回転しながら降りる子、四つ葉のクローバーを見つける子、五つ葉、六つ葉も、何もない草原で、遊びを考え楽しめる子ども達です。

そして美し森へ向けてバスで出発しました。

美し森の標高は約1400m、秋山小とはだいぶ違います。

気温が高い日でしたが、美し森から自然の家へさわやかにハイクを楽しみました。

途中ファームショップでソフトクリームを食べます。

ジャージ乳牛が子ども達を迎えてくれます。

あま~いソフトクリームは疲れを忘れさせてくれます。

そしてここでもよい遊び場を見つけ楽しみます。

ここから自然の家までは30分ほどです。

ソフトクリームの力でしょうか。

元気よく歩いてどの班も予定どおり到着することができました。

入所の集いでは、布団のたたみ方や部屋での約束を聞きます。

協力しながら部屋ではベッドメーキングができたようです。

よく歩いたので、お腹もすいています。夕飯もよく食べていました。

本日、最後のプログラムはナイト追跡です。

真っ暗な森の中を懐中電灯一つ持って歩きます。

ちょっとひんやりする体験しました。

班で協力をしながら、けがもなく一日過ごせました。

集団行動をすることは、少し我慢をする必要がありますが、班の友だちのことを考えながら、「がんばれ」「大丈夫」「もう少し」・・・と、やる気にさせてくれる言葉を聞くことができました。

すばらしいチームワークです。

明日も期待がもてます。

5月20日(火)【林間学校 結団式・・・ 】

今日は予報どおり暑い一日となりました。

午後には暑さ指数(WBGT)が30℃を超えていました。

明日から4・5年生は八ヶ岳少年自然の家へ林間学校に行きます。

朝、5年教室へ行くと結団式のリハーサルをしていました。

5年生4名が進行やちかいの言葉を担当するようです。

4校時の結団式では、朝の練習の成果が出ていました。

みんなの顔を見ながら、考えてきた言葉を伝えることができました。

明日引率する6名の先生方も、2日間への期待の言葉を伝えました。

この2日間の林間学校では、自分のことを自分でするのはもちろん、まわりの人への「あいさつ」、そしてみんなと「協力」し、みんなで「楽しむ」ことがキーワードになりそうです。

5月19日(月)【市制施行20周年・・・ 】

平成17年2月13日に上野原町と秋山村が合併して上野原市となり20周年となりました。

18日に上野原市もみじホールにおいて記念式典が盛大に開催されました。

上野原在住の歌手ゆう理さんのオープニングセレモニーから始まりました。

そして、村上市長さんは式辞の中で、学校におけるICT機器の整備をしたことに触れられていました。

一人一人端末を活用し、「個別最適な学び」や「協働的な学び」ができていることを感じました。

終わりに、小・中学生の作文表彰と発表がありました。

最優秀賞を受賞した小・中学生2名の発表は、上野原のよさを再認識するものでした。

島田小6年生の上野原の四季の美しさを表現した作文、秋山中3年生の無生野の大念仏がユネスコの文化遺産に登録され、一緒に演じながら伝え残して行くことの大切さを表現した作文が最優秀となりました。

まさに、「まだ、知らないだけ。」市のブランドメッセージを伝えてくれていました。

5月16日(金)【2年生 町たんけんへ・・・ 】

町たんけんでビストロラントさんを訪問しました。

事前に質問を考えて、今日はシェフにインタビューをします。

「いつできましたか」

「おすすめのメニューは何ですか」

「得意な料理は何ですか」

「大変なことはありますか」・・・と、多くの質問に答えていただきました。

時々、子ども達はご飯を食べに行っているようですが、詳しいことはわかりません。

2001年から営業していること、メニューにあるものすべてシェフの得意料理であり、おすすめであること、また休日は多くのお客さんが来るので待たせてしまうことが心苦しいと話してくれました。

そして、料理に使う調理器具を紹介してくれました。

大きな鍋、寸胴やザル、ボール、おたま等大きさや種類のちがう道具がたくさん使われていることを知りました。

最後にシェフからプレゼントです。

おすすめのビーフシチューと手作りのパンをいただきました。

子ども達の今日一番の笑顔が見られました。

5月15日(木)【体力の向上をめざして・・・ 】

縦割り班で体力テストに取り組みました。

コロナ禍で運動の機会が制限されていたときには、だいぶ体力の低下がありましたが、回復してきているようです。

テスト項目は8種目ありますが、シャトルラン以外の種目を終えることができました。

本校においては、昨年度20mシャトルラン・立ち幅跳び・長座体前屈の記録が全国平均を下回っています。

シャトルランは持久力、立ち幅跳びはジャンプ力、長座体前屈は柔軟性を評価しています。

今後、克服のために体力向上に向けた一校一実践に取り組んでいきます。

【朝の活動で・・・】

4年教室ではペア読書が行われていました。

例年読書週間の取組として行っていますが、その練習も兼ねて行ったようです。

読む人も読んでもらう人もやさしい雰囲気になります。

お互いに相手のことを考えているからでしょう。

いつも静かに読書に取り組む4年生です。

5月14日(水)【愛校作業・・・ 校庭の草取り】

登校するとすぐにランドセルを玄関におき、愛校作業がはじまりました。

朝の会までのわずかな時間ですが、全校で取り組むとあっという間に校庭中心辺りの雑草をきれいに取ることができました。遊んでいる子が一人もなく、全校で取り組むことの大切さを感じました。

一輪車3台分程の草が取れました。

その後、2年生は昨日植えたプランターの花へ水やりをしていました。

学年で曜日ごとに分担します。しっかり仕事が進められています。

【3・4年生自転車教室】

午後、自転車教室が行われました。

上野原警察署、秋山駐在所、スクールサポーターの3名の方が来校しました。

2年生はすでに4月に行っていますが、今回は3・4年生対象の自転車の乗り方についてです。

はじめに、自転車は軽車両であるので交通ルールを守る必要があることを話されました。

続いて自転車に乗る前の注意「ブタハシャベル」で点検をしましょうと・・・。

「ブレーキ、タイヤ、反射材、車体、ベル」です。

そして自転車に乗って、走行するときのポイントを学びました。

【第2回校内研・・・指導主事2名来校 】

下校後、県教育委員会から2名の指導主事を招聘し、校内研究会を行いました。

昨年度から2年間、山梨県のNIE研究指定を受け新聞を活用した授業の実践を行っています。

今年度のスタートにあたり一年間の研究の方向性や活用方法等を教示していただきました。

5月13日(火)【きれいな花とすてきな笑顔と・・・ 花植えと全校音楽】

中休みに児童会主催で校舎前のプランターに花の苗と種を植えました。

縦割り班のリーダーが植え方を教え、その後下級生が見習って植えていきました。

朝の活動の時間に6年生がそのための準備をしてくれていました。

シャベルやジョロ、花の苗をそれぞれの場所に置いていきます。

みんなの見ていないところでの活躍はさすがです。

今日植えたマリーゴールドの種は、北都留地区で毎年行っている一人一花運動で「地域教育 明日の風」からいただいたものです。

今年度で24回目になりますが、秋に北都留教育会館でフォトライブラリー展が開催されます。

きれいな花を咲かせ、秋には花の写真の展示に出品する予定です。

3校時は全校音楽です。

はじめの一歩とジャンプを歌いました。

発声練習は前に出た6年生の後に続きます。

体全体を使って表現することが好きな子どもが多いようです。

口を開いてはっきりと歌詞を伝え、表情もバッチリです。

聞いているこちらも自然に体が動いてきます。

5月12日(月)【林間学校に向けて・・・】

4・5年生の林間学校がいよいよ来週になりました。

今日は、3・4校時に打ち合わせをしていました。

それぞれの班で結団式や出発式、集いを担当しているようです。

今日練習をしていた1班の5人は、発表する言葉も伝え当日さながらの緊張感を持って取り組んでいました。

声の大きさははじめからバッチリです。

言い方もお互いにアドバイスしながら、回数を重ねるごとに上手になっていきました。練習は嘘をつかない、そんな様子を見ることができました。

3年生は、野菜を育てる準備です。

動画で育て方の学習をした後は、畑の準備です。

ここにはこれまでチューリップが咲いていましたが、これからオクラを育てていくようです。

みんなで協力して畑の草をむしり耕していました。

「オクラは好き?」と聞いてみると、「食べられない」という子がいました。

でも、大切に世話をしながら育てていくと、好きになるかもしれませんね。

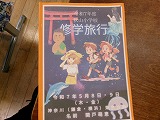

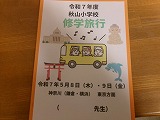

5月9日(金)【修学旅行2日目・・・ 自主的に・協力して】

2日目の朝は、山下公園へ散策に出かけます。

宿泊したホテルは中華街へも徒歩数分、山下公園へも数分で行ける好立地です。ほのかにする海のにおいで眠気もすっきり、バラが見頃を迎えています。

ここまできれいに咲いているのを目にする機会はあまりないと運転手さんに言われました。

子ども達は朝から元気に走ったり昨晩の話をしたりしていました。

昨日の活動を満喫し、たっぷり睡眠が取れているようでした。

朝食はバイキングです。ふだんとは違う和洋の朝食を時間いっぱいいただきました。

今日は、国立科学博物館と国会議事堂の見学です。

博物館は3人での見学です。地球館と日本館の2つの建物からなる非常に大きな展示施設です。

日本列島の成り立ちや自然、恐竜や動物の剥製、宇宙の秘密についての解説等、すべて見学したら一日では足りません。

3人で気になる展示場所に行き、説明を見ながら学んでいました。

午後は、国会議事堂です。

参議院の特別プログラムを体験しました。

農林水産委員会の内容を大臣、委員長、委員を各学校で分担し体験しました。

秋山小は農林水産大臣役を担当しました。3校が一緒の活動で、他2校は学年100人を超える規模でしたが、堂々とした態度で大臣役をしていました。

役のなかった2人は、この委員会に出された案に議員として、賛成・反対の票を投じました。

2日間、貴重な体験ができました。

家を離れ、友だちとの集団行動は我慢することも多かったかもしれません。

それでも、自分から進んで行動し、友だちのことを考えて協力している姿が何度も見られました。

車の中は、終始3人の声が聞こえ和やかな時間となりました。

学校や家を離れてこういう時間もお互いのよさを知る貴重なものとなります。

全員が事前学習の成果を生かし、活動に取り組めた2日間でした。

今後の学校生活や最上級生としての活躍に期待と可能性を感じました。お疲れ様でした。

5月8日(木)【修学旅行1日目・・・ しっかり見学ができました】

いよいよ江ノ島・鎌倉へ向け出発です。

バスの中での朝の会では、楽しみは「小町通りです」「新江ノ島水族館です」「横浜中華街です」とそれぞれが発表していました。

新江ノ島水族館では、少し前にネットニュースにもなった「ナミダカサゴ」、目から銀色の涙を流しているように見えることから命名されたようですが、入口で出迎えてくれました。

水族館で海の生き物の見学、タッチプールでの魚へのタッチ、ダイナミックなイルカショーを体験し、様々な発見と驚きがありました。

続いて、大仏の見学です。

思っていたより大きかったと感想を言っていました。

すでに、建立された当時の様子については事前学習済みのようです。

昼食を長谷駅前の「長谷食堂」でいただきました。

江ノ電に乗車し鎌倉へ、

寿福寺・佐助稲荷神社を見学し、小町通りで買い物をして鶴岡八幡宮へ行きました。

ここでは子ども達だけでの行動です。

おこづかいの中で計画的に買い物ができていたようです。

5月7日(水)【修学旅行 結団式・・・ いよいよ明日から】

GWが終わり、日常が戻ってきました。

子ども達は元気に登校、授業の準備をして一日をスタートさせました。

6年生は、朝活動の時間に結団式を行いました。

それぞれに表紙がちがうオリジナルのしおりが目にとまりました。

明日から神奈川(鎌倉・横浜)・東京方面への修学旅行です。

連休明けでしたが、さすが6年生です。

修学旅行に臨む意識をお互いに高め合う機会となりました。

4月から最高学年として全校のみんなのリーダーとして生活してきました。

少ない人数でも、やることは例年とほとんど変わりません。

一人一人の肩に乗る責任はこれまで以上です。

頑張りをお互いにわかっているだけに理解し合えるもことあります。

明日からそんなリーダーとしての振る舞いを学校を離れた場所でも見られることを楽しみにしています。

5月2日(金)【前期児童総会・・・ 】

「つなげよう32人の心のわ ~元気・笑顔いっぱいの秋山小」

児童会役員5人が中心になって進めた児童総会、児童会テーマや一年間の活動の重点目標や内容を話し合いました。

6年生が日ごとに最上級生としての意識が出てきているのは心強いことです。

話し合いでは、活動への賛成意見や質問が活発に出されました。

最後に、教頭先生から「子どもの権利」について話がありました。

一番大切な権利は「意見を発表すること」、それは、自分も周りの人も幸せにすることにつながると

伝えられました。

意見を発表するためには、自分の考えをもちそれをまとめること、ふだんの授業で毎日していることの積み重ねが大切であることを感じました。

そして片付けもしっかりできます。見本になる行動ができているリーダーの皆さんです。

5月1日(木)【皐月・・・ 】

早いもので新年度スタートから1ヶ月が経ちました。

5月は田植えをすることから早苗月とも呼ばれ、新緑がまぶしい季節になりました。

昨年度から継続して、山梨県教育委員会よりNIE(Newspaper in Education 学校で新聞を教材として活用する活動) の指定を受け、校内研究においても取り組んでいます。

本日より複数社の新聞が届いています。

月ごとに見られる新聞はちがいますが、12月まで届く予定です。

また、一人一台端末から新聞を読んだり、調べたりできる新聞学習支援サイトも活用できるようになりました。

いよいよ明後日から4連休となります。

学年部会でお願いしましたように、ぜひ交通安全には注意して生活していただけるよう重ねてお願いいたします。

4月30日(水)【朝の学習、縦割り班清掃で・・・ 】

休み明けでしたが、いつも通り登校し朝の活動に入っていきます。

3年教室では、端末を活用して時計の読み方の復習をしています。

縦割り班清掃も始まり、異学年で協力して校舎内をきれいにしています。

各分担場所を2~3人で清掃するので、一人あたりの分担や責任は大きくなります。

少なくても責任を持ってがんばれる子ども達です。

【上野原コミュニティスクール連絡会】

CS連絡会が文化ホールで開催されました。

学校運営協議会の委員さんの委嘱式と今年度の活動のための熟議が行われました。

仕事の後参加していただいているにもかかわらず疲れた顔も見せず、付箋に今年度行う事業をそれぞれが記入し、模造紙に貼っていきました。

とても真摯な話し合いがなされ、参加された方の子どもや地域、学校への願いを感じ、今後の活動に向けてイメージを持つことができる会となりました。

参加者の皆様、遅くまでありがとうございました。

4月28日(月)【修学旅行・林間学校へ向けて・・・ いよいよ 】

すでにゴールデンウィークに入っている方も多いようですが、学校はカレンダー通りに授業を行います。

教室へ行ってみると、4・5年生がワークスペースに集まって、林間学校に向けて話し合いをしていました。

今日は各班でめあてや役割を決めています。

名前を知らない人はいないのでスムーズな話し合いが見られます。

そうはいってもちがう学年で、ふだんあまり話をする機会がない人もいるはずです。

自分から進んで活動に参加し、この機会にお互いのよさをさらに知ることができるといいですね。

そして6年生は、連休明けに修学旅行に出かけます。

2日目の見学場所である国会議事堂について、学習していました。

「国会は石破総理がいるところで・・・」。総理大臣の名前は知っているようです。

事前学習をすることにより、修学旅行がさらに楽しいものになります。

当日に向けて、どの学年もきちんと学習が積まれていっています。楽しみになってきました。

4月25日(金)【授業参観、PTA総会、学年部会・・・ ありがとうございました】

多くの保護者の皆様に参加をしていただき開催することができました。

授業参観は子ども達にとってちょっと緊張した様子も見られましたが、少したつといつも通りの授業風景が見られました。

教室にはこれまでに作った作品や学級目標が掲示され、授業の様子とあわせて成長が見られたのではないでしょうか。

またPTA総会では、昨年度の活動と決算の報告、今年度の活動方針と予算が承認されました。

その中で、前年度の会長さんから昨年度行ったPTAアンケートについて意見が出され、6月20日に行われる「地域と学校の連携に関する学習会(仮称)」への参加の依頼がありました。

子ども達のために今後も力を合わせてよい教育環境をつくっていきましょう。

4月24日(木)【全校音楽・・・ 元気な歌声が響きわたりました】

3校時に全校音楽の時間がありました。

少人数のよさを生かした特色ある本校の教育活動の一つです。

今日は校歌をうたったり、体を動かして声を出したりしました。

高学年は低学年の見本になるように、低学年は高学年の行動を見ながら、お互いに学ぶところ多くあります。

「校歌」と「はじめの一歩」どちらもとてもよい声が出ていました。

4月23日(水)【雨の一日・・・ 少しずつ環境に慣れつつ】

昨日の暑さがどこへ行ってしまったのか、今日は朝から雨が降り肌寒い一日となりました。

休み時間、校舎内では少し大きな声はしましたが、静かに過ごしている子が多かったようです。

図書室で読書をしていた子もいました。

今日は「子ども読書の日」です。

子どもの読書活動についての関心と理解を深め、積極的に読書活動を行う意欲を高めるために定められています。

校舎内を見渡してみると、玄関ホールには、昨年度から指定を受けているNIEに関する新聞と先生方からの本の紹介が掲示されています。

そして今日は一斉下校の日、雨が降っていたので屋根のある倉庫で行います。

「言われるより前にあいさつができた人?」、「休み時間に図書室にいった人?」と、日直の先生から質問が出されます。模範となる行動ができる人が多いようです。

新年度になってから、少しずつ新しい環境に慣れていっている様子が感じられます。

4月22日(火)【進級を祝う会・・・ 全校で交流し仲良くなろう】

先週、校庭である子と話をしているときに「桜が散るのは早いね」と言ったら、「でも葉桜は葉桜できれいなんだよな」と返ってきました。

桜は満開の花だけでなく、深緑の葉の美しさもあります。

見方をかえると、ちがう楽しみ方があることを教えられました。

これまでは、一年生を迎える会を行ってきましたが、今年度は進級を祝う会です。

6年生と児童会本部役員は、児童会活動のスタートとなるこの会に向けて、休み時間返上で準備をしてきました。

今日は、リーダーとなる児童会役員5人がきちんとその役割を果たしていました。

また、それに協力しよう楽しんでいた下級生も立派でした。

感想も自主的に2人が挙手して発表していました。

片付けも自分たちで・・・。

これからよい児童会活動ができることを確信しました。

4月21日(月)【避難訓練・・・ 自分の命は自分で守る】

新年度になってはじめての避難訓練を行いました。

子ども達はみんな真剣です。落ち着いて避難ができました。

今日は、避難経路と避難するときの態度「お・か・し・も・ち」の確認をしました。

【いつもありがとうございます】

本日勤務の3名の先生方です。

ふだん子ども達とあまり関わることはありませんが、月・水・木曜日の午前中勤務していただき、主に校舎内外の環境整備をしていただいる校務助手さん、今日は脚立をかけ、換気口をきれいにしていただきました。

そして、年間12回来校して教育相談をしていただいているスクールカウンセラーの先生、休み時間には子どもと一緒に校庭で遊んだり、授業中子どもの様子を見ていただいたりしました。

3人目は、ICTに関わる仕事をしていただくICT支援員さん、デジタル教科書が使えるようになり、教室での活用の幅が広がりました。毎週月曜日に来校していただくことになっています。

様々な形で子ども達の指導や支援、そして校舎内外の環境整備に関わっていただいている先生方です。専門的な視点で子ども達の成長に関わっていただきます。今後もワンチームで指導にあたっていきます。

4月18日(金)【2年生 交通安全教室・・・ 高学年 外国語の授業で・・・】

2年生が交通安全教室を行いました。

上野原警察署、秋山駐在所から2人の警察官が来られ、丁寧に道路の渡り方や交通安全についての注意をしていただきました。

元気な子どもが大好きというおまわりさん、どちらが大きな声を出せるか、子ども達を上手に乗せながら指導してくれました。

ふだん、気づかないところで地域をまわってパトロールをしてくれています。

今日は話を聞いた後、実際道路に行き横断の仕方も教えていただきました。

来月は自転車教室があります。

交通安全のルールを守って、交通事故の防止と安全な登下校をお願いします。

本年度も、中学校の英語担当の先生に兼務していただき外国語の授業を行います。

ALTの先生も継続して指導にああたっています。

英語の発音はさすがです。

今日は自己紹介をしながら、英語に親しんでいました。

4月17日(木)【全国学力学習状況調査 学力テスト ~学習内容の定着に向けて~】

1校時から全校でテストに取り組みます。

すべての学力をテストで測ることはできませんが、昨年度までの学習内容が定着しているかを知るよい機会です。

集中して真剣に取り組むことができるのは秋山小のよいところです。

できないことを頑張ろうとしたり、はじめてのことに興味を持ったりすることは、学習を進める上でとても大切なことです。

昨日、秋山小・中学校のCS(コミュニティスクール)に関わってくださり、地域学習の講師としてもお世話になっているお二人の方が来校されました。

地域にあるたくさんの文化や財産を子どもたちに残し、地域を愛する子ども達を育成するために今年度も足を運んでいただきます。

秋山地区の貴重な文化や歴史はもちろんですが、こんなふうに子ども達や地域のことを考えてくださっている貴重な人財がいて応援していただけていることに感謝しています。

4月16日(水)【4・5・6年委員会活動 ~学校やみんなのために~】

朝、低学年の教室を児童会役員が訪問し、来週行われる「進級を祝う会」について説明をしていました。

目的と内容を伝え準備をお願いしていました。

大きな声ではっきりと説明ができ、聞いていて内容が伝わってきました。

みんなの前で説明するのは初めてと言っていましたが、なかなか立派なものでした。

自分がその役割を果たさなければ進まないこと、一人一人への期待を学校でも家庭でもしていることが子ども達にも伝わっているように感じました。

それを負担に感じることなく、頑張ろうとしている子ども達を応援していきます。

5校時には委員会活動が行われ、執行部・健康・放送・図書・給食の各委員会が、今年度の目標や活動について話し合いを進めていました。

すでにスタートして一週間以上経っているので、これまでは昨年度の委員会のメンバーが継続してくれていました。

やる気にあふれた今日の気持ちを一年間もって取組をお願いします。

4月15日(火)【あきっこ学習スタート ~自分の力に~】

自主学習がスタートしました。

すでに子ども達には習慣となっているようで、めあてと学習内容を記入していました。

それぞれが目標学習時間と内容を考えます。

学校全体で、継続して、担任や周りの人に支えてもらいながら・・・、この期間をきっかけにして基本的な学習習慣が築けるとすばらしいです。

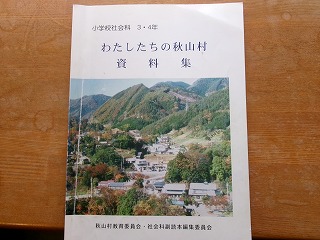

朝学習の時間に4年教室に行くと、何人かが「わたしたちの秋山村資料集」を読んでいました。平成12年・13年に秋山村へ勤務されていた先生方の名前が編集委員として掲載されていました。ちょうど3校が統合して秋山小学校が創立された頃と重なります。25年もの長きにわたり読み継がれてきた資料ということになります。

終わりに、これからの秋山について考えましょう。

「山村のもつ豊かさの再発見」

「能力を発揮できる村づくり」

「安心して生きがいをもってくらせる地域社会づくり」

を3つの柱として、長期的な計画を立てて取組を進めると書かれていました。

今、小学校で学ぶ子ども達にとっても必要な視点を与えてくれています。

児童会役員の5人が休み時間中に端末に向かって仕事をしています。

内容は、児童総会に向けての資料作成です。

全校のため、学校のためにと頑張る5人に大きな拍手です。

みんなでよりよい学校づくりをしていきましょう。

4月11日(金)【給食、清掃も順調に、当たり前のことを大切に・・・】

学級活動の時間には、どの教室でも全体での活動が動き出せるように役割を決めていました。

係、給食当番、掃除場所の確認・・・。

給食と掃除の様子を見ましたが、順調に動き始めているようです。

すでに子ども達だけで配膳ができているがくねんもあります。

また清掃の時間には、広い校舎内を汗をかきながら、掃いたり拭いたりモップをかけたり、よく働いています。

一人の役割が大きいですが、やる気にあふれています。頼りにしています。

今、保健室では健康診断が行われています。

ろうかに掲示物がありました。

①「フワフワ言葉」と「チクチク言葉」。「ありがとう」「ごめんね」「じょうずだね」・・・と、言われてうれしい言葉が書かれています。秋山小学校をフワフワ言葉でいっぱいにしましょうとメッセージが。

心と体はタイヤの両輪です。心が苦しいと体調も悪くなりますね。

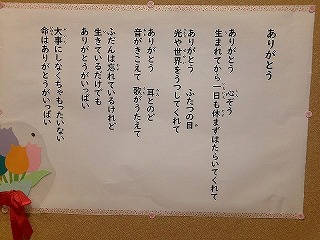

②「ありがとう」の詩

ありがとう心ぞう ありがとうふたつの目 ありがとう耳とのど

ふだんはわすれているけれど 生きているだけでも ありがとうがいっぱい

大事にしなくちゃもったいない

当たり前にしていること、当たり前だと思っていることが実はとても尊いことに思えます。

そしてそれを続けていくことが、大きな力となり、学校の文化になっていきます。

「当たり前のこと」を心を込めて・・・。

4月9日(水)【2日目・・・】

晴れ渡る青空の下、新年度2日目がスタートしました。

子ども達は昨日と同じように登校し、教室では朝の活動がはじまっています。

環境が変わっても2日目とは思えない静かなスタート、すでにやることもわかっているようです。

昨年度までの指導に感謝するとともに、子ども達の落ち着いた生活の様子に今年度の子ども達の成長と可能性を期待させてくれます。

朝の活動は、担任との対話を楽しんでいる学年、読書をする学年、お互いをさらに知るために質問カードゲームをしている学年、すでに学習に取り組んでいる学年・・・とありました。

今日は、今年度はじめての給食、そして登校班会議も行われました。

当番や係の仕事、高学年生としてのリーダーシップ、それぞれの役割を自覚しているようでした。これからも継続してお願いします。

【4月10日は学校創立記念日】

平成13年栗谷小、桜井小、浜沢小の3校が統合して秋山小学校となり25年目になります。

秋山村立秋山小学校として開校し、児童数は126名だったようです。

その後秋山村と上野原町が合併し上野原市立秋山小学校として現在に至っています。

3校ができたのは明治8年、今から150年前です。多くの卒業生を輩出してきました。

今日、それぞれの学年で話をしました。

4月8日(火)令和7年度のスタート・・・

【新任式・始業式】

進級おめでとうございます。

桜の花が咲き乱れ、新年度のスタートと子どもたちの進級、新しい生活のスタートをお祝いしてくれているかのようです。

子どもたちは5名の新任職員と対面しました。3月は寂しい別れもありましたが、今日は心待ちにしていましたと言わんばかりの笑顔が見られました。

始業式では、

①気持ちよく生活をするためにあいさつをすること

②相手が何を言いたいのかを考えて話を聴くこと

③自分のことは自分ですること、そうすれば相手が何をしてほしいのか分かるようになることを伝えました。

すぐにできるようになってほしいわけではありません。これから様々な場面で目標になればと考えています。

新しい学年、新しい教室で担任と顔を合わせ、緊張した中にもやさしい雰囲気に包まれた中で学級指導が行われました。

1年生はいませんが、32名の児童と、14名の教職員、そして保護者・地域の皆様方と共に、令和7年度の新しい秋山小学校を創っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

休み時間には、多くの児童が校庭に出て久しぶりの学校生活、友だちとの再会を楽しんでいました。一緒に遊んだり、そんな姿を温かく見守ったりする先生方の姿もありました。

「明日が楽しみになる・・・」そんな学校になればと思います。