| ようこそ!あなたは 523,422 番目の訪問者です。 |

秋山中学校 |

201) 春本番 3月28日

春休み中ですが、今日校庭の桜(紅吉野)の花が開花していました。4月8日の入学式にはほとんど葉桜になってしまいそうです。長かぶの菜の花も今が真っ盛り。チューリップが入学式に咲いていたらいいな、と思います。

200) 離任式 3月25日

年度末人事異動により、3名(4名)の先生が本校を離れることになりました。どの先生方も新任地でご活躍されることを願っています。ありがとうございました。

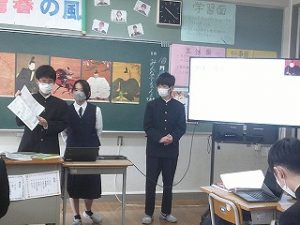

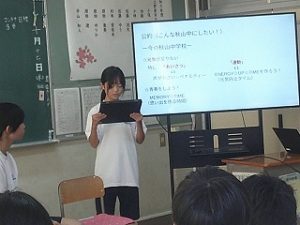

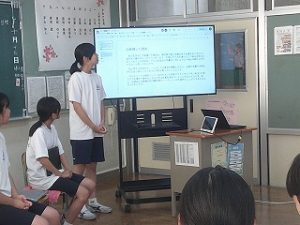

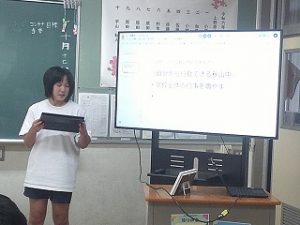

199) 修了式・スピーチ集会 3月25日

本日は令和6年度199日の最終日。修了式では委員長に修了証書が渡され、学年代表2名が今年度を振り返って立派な発表をしてくれました。

1年生

入学した頃は学校に慣れることに精一杯だったが、今は自分たちが主体となり生徒会行事をつくりあげている。自ら考え創り上げる力がついたと思う。4月から1年生が自分たちと同じように不安をかかえて入学してくると思うのでそんな1年生にとって頼れる存在になりたい。

2年生

今年の反省としては苦手な数学を前より勉強するようになり良かったと思う。2年生も中堅として頑張ってきたが、3年生になるので1年生にいろいろ教えたりして、立派な最高学年になりたい。

スピーチ集会では3名の生徒が発表を行いました。

1年生

「人生終わった😱」と思った瞬間

①小1の時八王子で迷子になり警察が出動 ②走る軽トラからダイブして脳しんとう ③泳げないのに海の深みで浮き輪を捨てる・・・みなさん命は大切に!

2年生

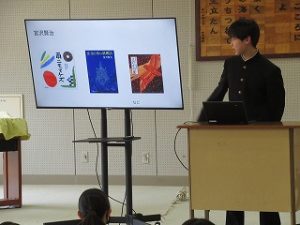

僕の好きな「宮沢賢治」の紹介

詩人・童話作家・教師・農業指導者など活躍も37歳で僕の誕生日と同じ8月21日に亡くなった。雨にも負けず、注文の多い料理店、よだかの星など名作数々。小さい頃母が星めぐりのうたを子守歌で歌ってくれた。

3年生

思ったよりもおもしろい男!葛飾北斎について

世界的に有名な富嶽三十六景は実は46枚存在する。とてつもなく好評で10枚追加になった。絵以外は最悪とも言われ、妻には愛想をつかされたが娘は父を慕って同じ浮世絵の絵師になった。しかしこんな北斎も最初から絵がうまかった訳ではなく、老いてからの作品の方が有名で、死ぬまで生涯努力をし続けた人。自分も人生ささげてもいいと思えるものに出会いたい。

と、3人とも非常に興味深い内容でした。

スピーチの内容もどんどん深化していて、毎回楽しみです。

198)1,2年お楽しみ会 3月24日

今年度最後の授業日の6校時に、1年を締めくくって、1,2年生が合同でお楽しみレクを行いました。企画は生徒が行い、バレーボール大会をみんなで楽しみました。

197) 山梨信金杯争奪卓球大会 3月22日

土曜日に緑が丘体育館で行われた大会に、卓球部の希望者が出場してきました。2回戦突破の壁は厚く、1回戦突破までで終わった選手がほとんどでしたが、今回も良い経験になったようです。

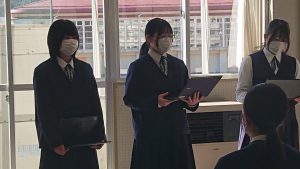

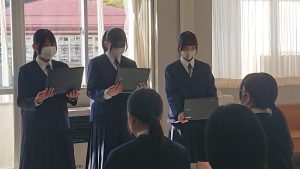

196)2年生学活 3月21日

25日のスピーチ集会に向け、学級内でのリハーサルを行っていました。本番がとても楽しみです。

195)ワックスがけ準備 3月19日

3年生は卒業間際に教室をきれいにしていったので、井上さんがすでに半面ワックスをかけてくれましたが、1,2年生は金曜日のワックスがけに向けて、掃除の時間に全員で気合いを入れて汚れを落としています。コロナ禍に掃除の仕方も変わって、長い間ワックスがけをしていなかったので、今回は久しぶりの作業です。1,2年生はみんなはりきって汚れを一生懸命落としていました。

194) 突然の大雪にびっくり! ⛄ 3月19日

今日は小学校の卒業式で昨日から雪の心配をしていたのですが、朝6時の時点では路面に雪はなく、「無事に通常開催できそうで良かった!」と思っていたところ、そこから急激に大粒の雪が・・・

ちょうど中学生の登校時間と重なってしまい、スクールバスもだいぶ遅れ、生徒には迷惑をかけてしまいましたが、無事に平常日課で授業を行うことができました。朝から「今日は雪だから給食食べて半日で下校ですよね~❤」と希望的観測を口にする生徒もいましたが、春の雪ははかないもの。残念ながら午後も平常でやらせていただきました (^_^)

1校時の様子 ↓ (1年生は今年度最後の美術)

193) 学年レク1年生 3月18日

今日は1年生の学年レクです。他の学年と同じくお菓子作りを楽しみました。メニューはチョコタルト、チュロス、スイートポテト、ポップコーン。みんなクロムブックで開いたレシピを見ながら楽しそうに作業を進めていました。

どれもおいしかったね!

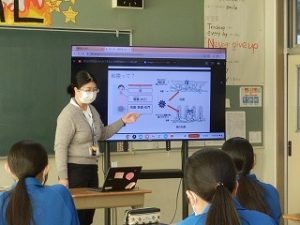

192)1,2年生授業参観、学年部会 3月17日

午後から今年度最後の授業参観と学年部会が行われました。1年生は理科の授業でプレートテクトニクスの内容を、2年生は英語でちょっといつもと違う座席の形で授業を行われていました。授業後は各教室で学年部会が開催され、今年度のまとめと来年度の修学旅行・校外学習などに関する確認などを中心に話し合いがなされていました。

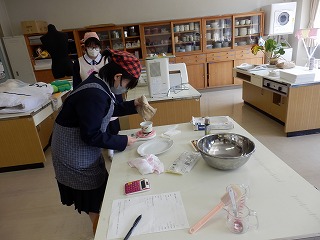

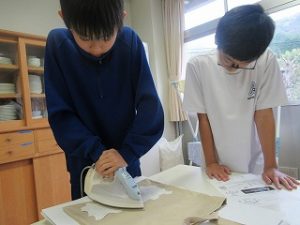

191)2年生調理実習 3月17日

金曜日に引き続き、2年生は家庭科で「八つ橋」づくりの調理実習を行いました。修学旅行の事前学習を兼ねているとのことで、京都の文化を感じながら楽しんで取り組んでいました。味は、ニッキ+白あんいちご、抹茶+あんこ、チョコ+チョコクリーム、とどれもとてもおいしくしあがっていました。

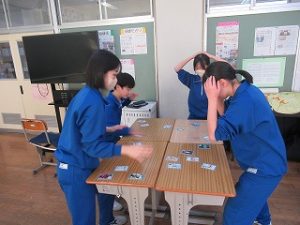

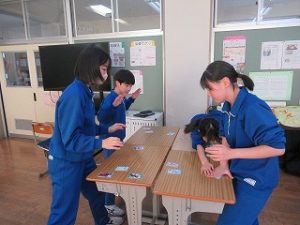

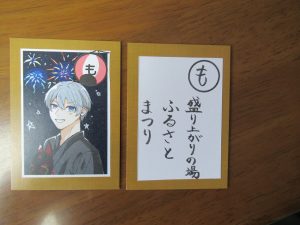

190) 1年生「秋山かるた大会」 3月14日

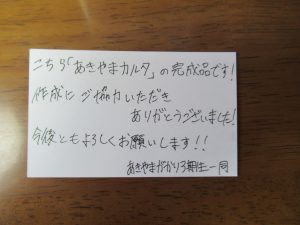

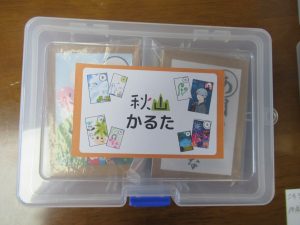

あきやまがかりさんが送ってくださった「秋山かるた」を使って、1年生がかるた取り大会を行いました。内容はすべて秋山に関係するもので自分たちにもとてもなじみがあり、絵札の絵も全校生徒が工夫して描いたものなので、普通のかるた大会よりも大盛り上がりで楽しんでいたようです。

189)2年生学年レク(お菓子作り) 3月14日

学年末を迎え、各学年でお楽しみ会が行われています。今日は2年生が自分たちで考えたレシピでお菓子作りを楽しみました。型抜きクッキーやカップケーキ、わらび餅とどれもおいしそうなメニューばかりでしたが、途中、あれっ 生地がゆるすぎて のし棒にくっついちゃう(..;)、ドーナツがちょっとこげちゃった・・、わらび餅大量生産すぎて大丈夫?など数々のハプニングもあり、みんなで大笑いしながら今年度最後の学年レクをめいっぱい楽しんでいました。

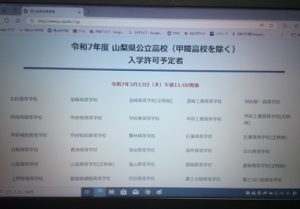

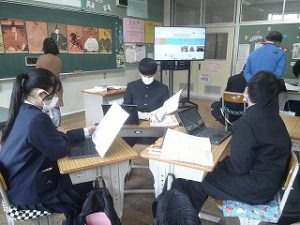

188) 本日は合格発表、1,2年は委員会活動 3月13日

以前は県立高校合格発表は、その高校に出向いて掲示板に貼り出されるのを見て確認したものですが、今は県教委のホームページ上で公開されるので、各学校、各家庭でPC上で確認する形になっています。本校の3年生も無事全員合格を果たしました。

3年生がいなくなり、少しさみしい学校ですが、1,2年生は新入生を迎える準備に励んでいます。今日の放課後は、新入生歓迎会に向け各委員会で紹介用の出し物をどうするか話し合いを行っていました。どんな企画が飛び出すか、今からとても楽しみです!

187)第61回卒業証書授与式 3月12日

穏やかな春の陽気の中、令和6年度の卒業式が挙行されました。厳かな雰囲気の中、終始立派な態度で最後を飾った9名の卒業生。本当に3年間の想いのこもった感動的で素敵な卒業式でした。1,2年生もこの立派な卒業生の姿を目に焼き付け、きっと明日からもよりいっそう学校生活を頑張っていくことでしょう。

186) 卒業式予行&3年生最後の給食 3月11日

明日の卒業式に向け、4校時に全校で予行を行いました。卒業生も在校生も緊張感を持ってしっかり臨むことができました。

そして今日は3年生にとって最後の給食となりました。クレープがついたお祝い給食をおいしそうに味わっていました。

185) 資源回収 3月8日

今年最後の資源回収でしたが、たくさんの保護者や家族の皆さんがお手伝いに来てくださいました。ご協力ありがとうございました。

184) 明日は資源回収 🚚 3月7日

明日8日に、今年度最後の資源回収が予定されています。今日はそれに向けてJRC委員会の生徒たちが昼休みにペットボトルつぶしを行ってくれました。3年生はこれが最後の活動です。

183) 卒業式の練習&最後の学級レク🍪 3月7日

3年生は卒業に向けた特別日課になっています。今日は体育館で本格的に卒業式の練習を行っていました。

そして午後からは、最後の学級レク。思い思いのレシピでお菓子作りを楽しんでいました。

3年生の登校もあと3日を残すのみです。

182) 三贈会本番! 3月6日

全校みんなが楽しみにしていた三贈会本番です。でも、いつも食欲旺盛な1年生でも、今日の給食は食が進まないくらい1,2年生はみんな緊張していたようです。

今回はほぼすべての企画を生徒が自分たちの意見を反映させて決め、試行錯誤を重ねて仕上げました。それだけに、3年生が楽しむ姿を見て、1,2年生は大きな達成感を感じることが出来たようです。3年生も受験勉強で多忙な中、1,2年生へのお返しの歌やメッセージを用意していて、本当に心が温まる素晴らしい会だったと思います。この経験を糧に、またそれぞれが次のステップへと進んでいくことでしょう。

新生徒会本部のみなさん、お疲れ様でした。

181) 3年生に贈る会会場準備 3月5日

雪の影響で延期になる可能性もあった3贈会ですが、無事に予定通り明日開催ができそうです。3年生がまだ入試に取り組んでいる時間帯の6校時に、1,2年生は会場準備を行いました。みんなウキウキした表情で、明日の贈る会を心待ちにしている様子でした。どんな会になるかとても楽しみです。

180) 頑張れ受験生! 3月5日

本日は積雪のため児童生徒の安全を考慮して、小中学校は市内一斉に2時間遅れの日課になりました。

そして3年生は今日が公立高校校後期入試の日です。90分遅れですが、足下の悪い中ですので、気をつけて会場に向かってください。秋中全員で皆さんの健闘をお祈りしています!

179) 久々の雨模様 3月3日

いよいよ3月です。今日は久しぶりの本格的な雨模様で、午後からは大粒の雪も混じる春先らしい天候です。(花粉症が辛い人には、ほっと一息の天気かもしれません。)明日の夜半からも雪予報が出ていて、明後日の公立後期入試が少し気がかりです。

今朝は体力作りが外で出来なかったため、久しぶりに多目的室で体幹トレーニングを行いました。このくらい本当は毎日やりたいところです・・・

玄関先では、ちょこっと芽を出したチューリップや咲いたばかりの長かぶの菜の花が雪をかぶって少し寒そうでした。三寒四温で春の訪れが待ち遠しいです。

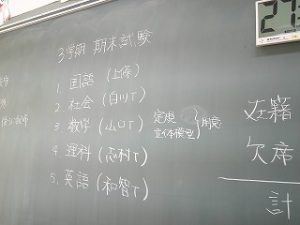

178) 1,2年期末テスト 2月28日

今日は今年度最後の期末テストでした。朝、バスを降りてくる生徒の手には、教科書やワークが握られていて、わずかな時間を惜しんで覚えようと努力してきた様子が見受けられました。提出物の取り組み状況も明らかに良くなってきているようです。子どもは大人がうるさく言わなくても、時期が来れば自ずと自覚が芽生えるものですね。

終了後の6校時は、3贈会に向けた合唱練習で、思い切り声を出して発散していました。

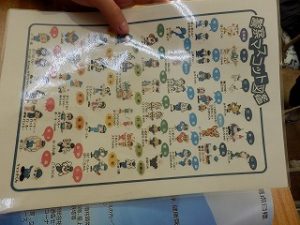

177)「秋山かるた」が届きました! 2月27日

11月にあきやまがかりの皆さんと合同で作成した「秋山かるた」が学校に届きました。1,2年生は明日が期末テスト、3年生は来週が高校入試なので、生徒へのお披露目は後日になってしまいますが、とても素敵な出来映えで、実際にやってみるのがとても楽しみです。

176)3年美術最後の授業 2月26日

3年生はいよいよ最後の授業がいくつか出てきています。今日は美術の最終日でした。小俣先生からは、「『何かを作る・生み出す』ということは、何かが形になって残るということ。これからも勇気を持って創作活動に取り組んでほしい。そして自分の良さを生かして頑張っていってください」と温かいメッセージが贈られました。

175)3年授業参観・学年部会 2月25日

3年生最後の授業参観と学年部会が行われました。授業参観は、総合の時間を使って自分で興味を持った社会問題について調査した結果をワールドカフェ形式で発表しました。SDGsやいじめに関すること、同性婚、飛び級制度など様々なテーマを選び、それぞれが自分の意見を述べていました。保護者からもするどい質問が出され、少し戸惑いながらも皆しっかりと回答していました。

玄関には、井上さんによってかわいらしいお雛様が飾られました。

玄関には、井上さんによってかわいらしいお雛様が飾られました。

174) 1,2年合同音楽 2月20日

3贈会に向け、1,2年生は2曲の合唱練習に励んでいます。今日は合同音楽で、中村先生に細かいところを徹底して指導していただきました。

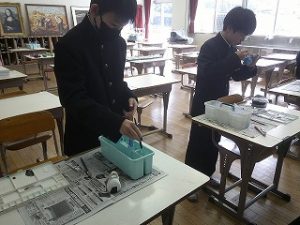

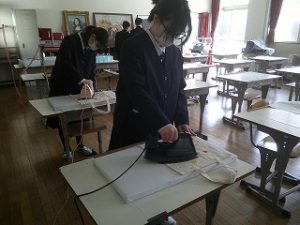

173)1年美術藍染め 2月19日

1年生が美術で、前回何かの加減でうまく染まらなかった「藍染め」に再チャレンジしました。今回は色もしっかり出て模様もくっきり染まり、きれいな仕上がりになりました。それぞれが個性溢れる素敵な作品を染め上げていました。

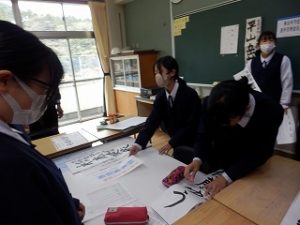

172) 佳境を迎えた三贈会取り組み 2月19日

今週の金曜日から期末テスト前放課後活動休止期間に入るため、どの部門も今日あたりはほぼ仕上げの段階に入っていました。各部門ごと色々なこだわりがあり、生徒同士で意見を交わしながらより良い仕上がりに!と意気込んで活動していました。

171) 防犯カメラの設置が完了しました 2月18日

2週間前から工事を行っていた防犯カメラの設置が完了し、昨日から稼働し始めました。校舎と体育館周辺の合計7カ所にカメラが設置され、職員室のモニターで鮮明に画像を確認することができます。夜もわずかなライトで画像が映るので、鹿が通るのもバッチリ確認できます。職員室からの死角が減り、飛躍的に安心度が増しました。

170)1年生家庭科調理実習 2月17日

1年生が調理実習でハンバーグづくりに挑戦しました。中には包丁やピーラーをほとんど使ったことがない生徒もいましたが、慣れている生徒に教えてもらいながら頑張って取り組みました。付け合わせは、粉ふきいもとほうれん草のおひたし。2時間で色々な調理方法を学びました。

169) 無生野の大念仏 2月16日

旧暦1月16日に近い日曜日ということで、今年の冬は2月16日(日)の晩に大念仏が行われました。秋山中からは2名の職員が見学に参加したほか、多くの取材陣や遠方から見学に来られた方など、バラエティーに富んだ見物客でにぎわいました。

実際に間近で見ると迫力が伝わり、とても見応えのある踊りでした。この形を一切変えずに室町時代以前から引き継ぐ無生野の人々の気質や努力はすさまじいものがあると感じました。ユネスコ無形文化遺産登録は成ったものの過疎化による後継者不足や収入源が懸念されているので、なんとか本校でも保存会の方々と協力し、この素晴らしい文化遺産を後世につなげていきたいと思います。

168) 都留文大生からのインタビュー 2月14日

あきやまタイムの活動に関わってくださった都留文科大学 邊見先生のゼミ生が、長かぶコンテストの取り組みについて取材にいらっしゃいました。今年度の秋山中の取り組みを、冊子にまとめたいとのことで、3年生3名にインタビューを行いました。教育学部の学生も学校教育と地域との連携について熱心に学んでいる様子が窺えました。

167) 第3回学校運営協議会 2月14日

今年度最後の学校運営協議会が開かれました。各グループの活動のまとめと、学校評価についてのご意見を委員さん方からいただきました。秋山小中学校は、数年後児童生徒数が大幅に減少する見込みのため、会が終わってからも今後の活動について熱心に意見を交わし合う委員さんの姿も見られました。

166) 保健集会(思春期のストレスと乗り越え方講演会) 2月14日

毎年実施されている保健委員会主催の集会が行われました。内容は、衛生チェック優秀者の表彰と、スクールカウンセラー川崎先生を講師にお迎えしてのストレスに関する講演会でした。まずは、「思春期」や「ストレス」という言葉の定義を確認したあと、ストレスが解消されない状態が続くと心身にどのような悪影響が出るかや、日本の思春期の若者の死因の第1位は自殺で、日本人は他人と比較して考えてしまう気質、完璧を求め失敗を恐れる気質であることなどを説明していただきました。そして最終的には、ストレスの対処法について具体的な例を示しながらお話してくださいました。

講演会後、生徒からはたくさんの質問がだされました。

一例・・・日本はいじめがあるといじめられた側がカウンセリングを受けるが、海外だといじめた側がカウンセリングを受けるという話題を調べたことがあるが、それに関して先生はどういう考えなのか。

165) 第3回PTA学校委員会 2月13日

昨夜、今年度最後のPTA役員会が開催されました。今年度の経過報告、各学年の様子、学校評価の結果について、そして来年度の予定について確認がなされました。役員の皆様には、1年間を通して多くの活動にご協力いただき、本当に感謝しております。来年度も良い活動ができますように、引き続きのご協力をよろしくお願いいたします。

164) 3年 美術の焼き物が仕上がりました 2月12日

美術で3年生が丹精込めて創作した焼き物が完成し、今日の授業でお披露目されました。釉薬は本格的な「織部」という種類を使用したとのことで、深い緑色系で味わいのある作品に仕上がっていました。完成品は25日の授業参観で展示されるとのことで、保護者の皆様にも鑑賞していただけます。

163) U13バレーボール大会 2月10日

昨日2月9日に都留市民総合体育館にて、1年生以下の選手によるバレーボール大会が行われました。この大会は公式戦ではなく、多くの試合を経験することで互いの技能向上を目指す、規模の大きい練習試合的な意味合いがあります。本校は1年生が3名で、もともと人数が足りなかったため、今回は猿橋中と合同チームを組み、また秋山小の6年生にも希望者を募り、2名が参加しました。経験者がほとんどいない1年生チームということもあり、今回は特別に2年生1名を起用しての試合を許可していただきました。体育館の周りにはまだ雪が残っていて、1日を通して冷凍庫の中にいるような厳しい寒さでしたが、選手達は元気よくプレーしていました。

最終的な対戦成績は1勝3敗でしたが、たくさんの試合を経験することができ、小学生も含め1年生にとっては自分たちの課題を確認する貴重な機会となりました。この経験をバネに、次の選手権に向けまた頑張ってほしいと思います。

162) 校務助手さんからのプレゼント 2月7日

3年生はすでに進路の内定が決まる生徒も出始めています。そして、今日は技術が最後の授業でした。そんな時期ということで、校務助手の井上さんから3年生に向けた素敵な掲示物がお披露目されました。これを見た3年生は「絶対に受からなくちゃ!」などと決意を新たにしていました。

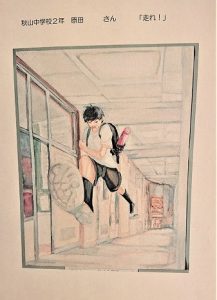

これとは別に、教育祭図工美術展の巡回作品展示が回ってきています。先日お知らせした2年原田さんの作品他、本校生徒の作品も飾られています。

161) 三贈会の取り組みがなんだか楽しそう! 2月5日

新生徒会本部を中心に三贈会実行委員が組織され、活動が始まっています。さっそく放課後その取り組みの様子をのぞいてみると・・・。どの部屋も活気があって、みんな楽しそうに作業を行っていました。

看板や招待状づくり、出し物の練習、プレゼントの企画と作成。どれも1,2年生がアイディアを出し合って考えたものです。仕上がりと本番がとても楽しみです。

160) 防犯カメラ設置工事 2月5日

今週から校舎と体育館に防犯カメラを設置する工事が入っています。1階から3階まで天井板を開けての大工事です。子ども達の安全を守るため、市で全校に配備してくれています。

159) 嬉しいニュースです! 2月5日

本校2年生の原田さんの美術作品(教育祭図工美術展県特選作品)が、来期2年の「夏休みの友」の表紙挿絵に採用されるというお知らせが届きました。県でただ一人だけ選ばれる絵なので、本当に素晴らしいことだと思います。明るい話題の多い秋山中です。

「走れ!」

「走れ!」

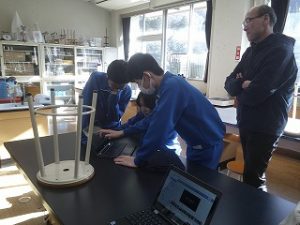

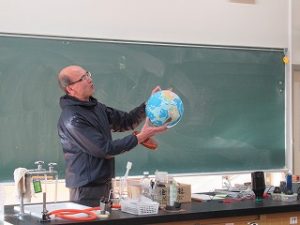

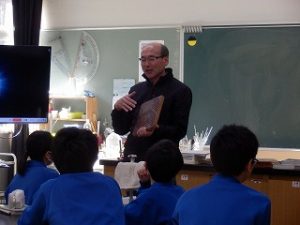

158) 秋山小出前授業 2月3日

今年は理科と数学の授業が行われました。6年生は熱心に話を聞き、実験や作業に楽しみながら臨んでいました。4月の入学が待ち遠しいです。

157)「先輩に学ぶ会」 1月30日

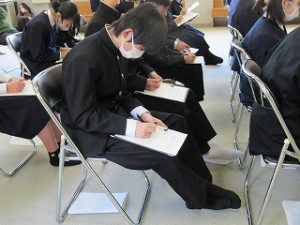

キャリア学習のため、本校卒業生である4名の上野原高校生をお招きし、総合学習の成果を紹介していただきました。どの発表にも自分の進路を考える中で突き当たった地域課題についての内容が含まれており、解決策についての自身の考えもしっかり述べられていて非常に参考になりました。中学生もメモをとったり、うなずいたりしながら熱心に聞き入っていました。

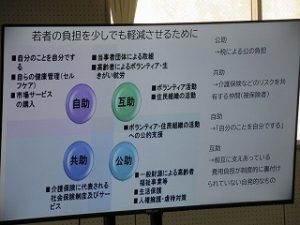

①3年 原田さん「地域包括ケアシステムについて」

これまでのように共助、公助に頼ってばかりでは、予算も限られているため、必要な人にサービスが行き渡らない。これからは、地域住民がみんなで支え合う、地域包括ケアシステムの充実が求められる。特に「自助」、「互助」が果たす役割が大きくなる。中学生もぜひ進んでボランティアに参加してほしい。

上野原市社会福祉協議会の原田さんにインタビューを行った動画なども交え、社会課題に鋭く目を向けた、素晴らしい発表でした。

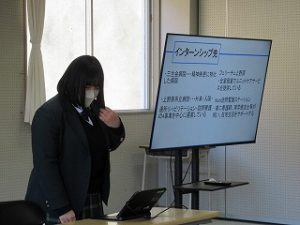

②2年 川口さん「言語聴覚士をめざして」

1年次のドリカムシステムで調べた「言語聴覚士」の夢をさらに追求するため、上野原市立病院でインターンシップを行った。市立病院には、たくさんの科があり、普段あまり目にしない、検査科やリハビリテーション科なども充実している。自分は人と話すことが好きなので、話すことや聞くこと食べることが不自由な患者さんに寄り添い、リハビリを通して少しでも楽しい生活が送れるよう手助けしたいと思い言語聴覚士を目指している。そして今、地域医療は人手不足問題が深刻化している。地方と都会の医療の格差をなくしたい。

川口さんが自分の夢について具体的な体験を通して語る様子は本当に活き活きとしていて、とても輝いて見えました。

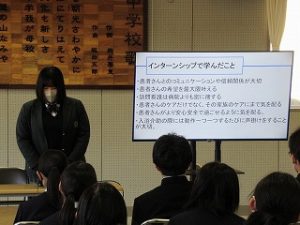

③2年 佐藤さん「訪問看護体験を通して学んだこと」

もともと興味があった医療関係の仕事の中で、ドリカムシステムを通じで「訪問看護」に興味を持った。そこで、Nuts訪問看護ステーションにお世話になり、実際に患者さんのお宅を訪問し体験をした。そこで学んだことは、「訪問看護は病院よりも患者さんと密に接する」「患者さんのケアだけでなくその家族のケアにも気を配ることが大切」など、多くのケアと集中力、そして何より患者さんと家族を思いやる気持ちが必要なこと。そして看護の世界も人手不足が深刻。看護師を増やすには、体験の場を増やし魅力を伝えたり、給与面の待遇を改善することなどが大事ではないか。

訪問看護体験を通して、患者さんだけでなく、患者を支える家族への支援も大切であることなど、とても深い内容の発表でした。

④2年 佐藤くん「JR大月駅でのインターンシップを通して学んだこと」

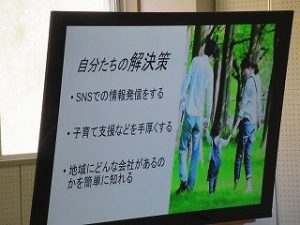

上校の発表会で一緒のグループだった2名の分も含めて、インターンシップの様子を紹介。その後、3つの職場に共通する社会問題は何かを中学生に質問。→答えは・・・「地方の人口減少問題」。人口減少が進むと、JRや信用組合なども利用者が減ることによって経営が厳しくなり、サービスも提供できなくなる。学校も統合されて、地域の学校がなくなる。これらを解決するための取り組みとしては、地域のPRポスターを観光客の目に止まる駅などに貼って、移住を促進させる。(実際に大月駅のポスターを見て移住した人もいる)その他、SNSでの情報発信、地域の企業の一覧が簡単に閲覧できるシステムの構築などを提案したい。

仲間と共同で地域問題の解決策を考えた興味深い発表でした。原稿も用意せず、すべて自分の言葉で語る様子に、しっかりと自分の考えや裏付けとなる根拠を持って話していることが伺え、学びを通して身につけた自信が感じられる発表でした。

感想発表・意見交換の場面では、中学生も積極的に感想を述べ、それぞれの発表で心に残った言葉、提言などについて自分なりの考えを発表していました。中学生が自分の進路を考える上で、多くの示唆をいただくことができた「先輩に学ぶ会」だったと思います。

<生徒の感想一部抜粋>

1年小俣くん

社会の課題は医療の事だったり、人口の事だったり一人ではどうしようもない事ばかりなので、出来ることは一人でやって、社会全体で同じ方向を向いて一緒に頑張ることが大切だと思った。

2年中島くん

このような社会的問題を解決するには、若者が知ること、どう解決するかを考えることが大切だということがわかった。参考になりました。

3年原田さん

一人一人の意識が大切だと分かった。患者さんだけでなく家族のケアも大切なことに驚いた。私も地域のことに目を向けられるような高校生になりたい。

会のあとは、懐かしい教室で中学生と一緒に給食を食べ、和やかに語らっていった高校生達でした。本当に頼もしく、素敵な先輩達です。

休日返上での来校、本当にありがとうございました。

156) 美術の授業 1月29日

1年生は土鈴づくり、2年生はステンシル、3年生は篆刻に取り組んでいました。

155) 市長さんと語る会より(1/23)

先週行われた「市長さんと語る会」に生徒会長の小俣さんと副会長の原田さんが参加してきました。各校から出された意見をもとに市長さんが回答してくださる場面では、本校の意見として下記のような素晴らしい内容を発表してくれました。

この意見に市長さんは、

このような取り組みは、イベントの実施など以前から市として行っている。市の公式LINEでお知らせしているのでこれからはチェックしてほしい。

また、このような取り組みは、上野原市単独で行うことは難しいので、現在も周辺の地域とも連携して行っている。

などと応えてくださったとのことです。

参加した二人も、提案したことが実現しそうでうれしい。周辺の地域との連携は、互いに交流もできていいなと思った。などの感想を持ったとのことで、学校の代表として学びを深めてきてくれました。

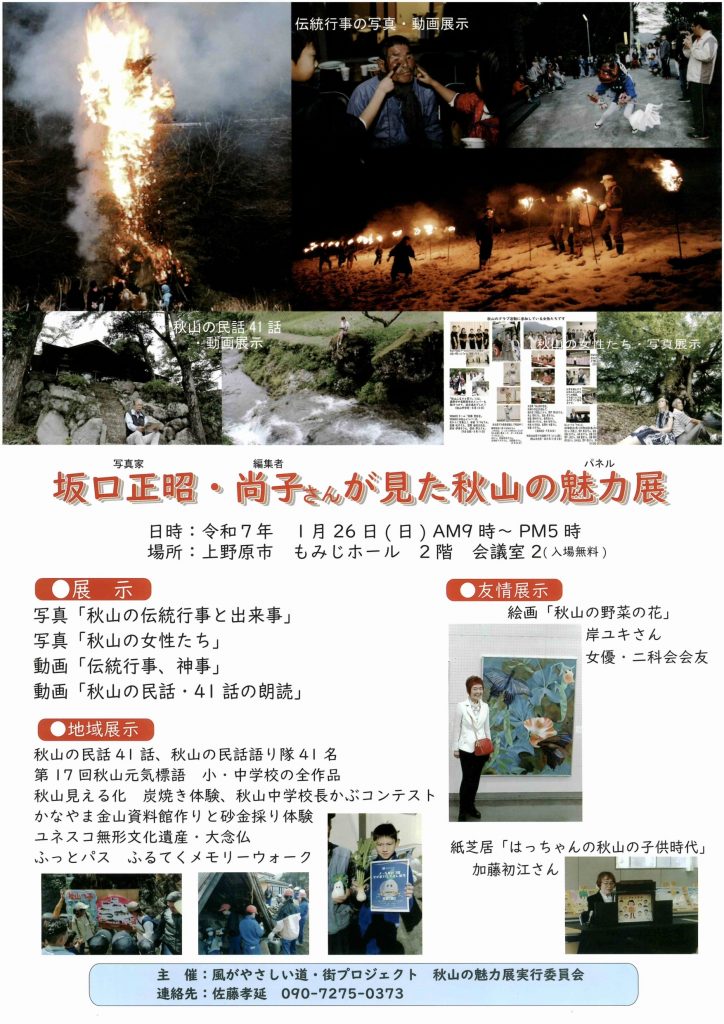

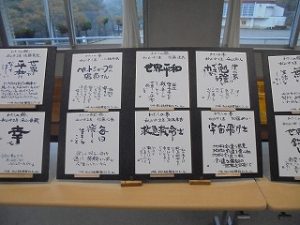

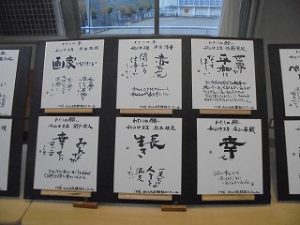

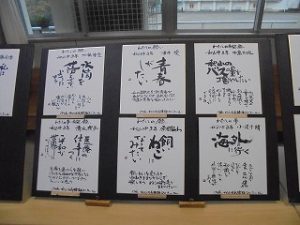

154) 書き初め巡回展・秋山の魅力展より 1月29日

機能から書き初め巡回展が本校で展示されています。他校の作品も鑑賞できる良い機会です。

別の話題で、26日(日)に市文化ホールで開催された「秋山の魅力展」で掲示された本校の活動の様子のパネルをいただいたので、教頭先生が3階のコミスクルームに飾ってくれました。

26日の秋山の魅力展には140~150名にものぼるお客様がお見えになり、見学を楽しんでいかれました。他地区から来られた方は皆さん口々に「秋山には色々な文化が残っていてうらやましい」「秋山は地域がまとまっていて素晴らしい」などとおっしゃっていました。

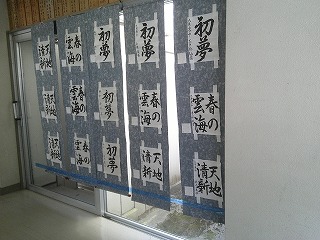

また、本校にご寄付いただいた加藤初江さんの「はっちゃんガキ大将記」の紙芝居も全作品展示され、御本人もお越しいただいて、午前・午後で4回も読み聞かせが行われ、大勢のお客さんを楽しませてくださいました。

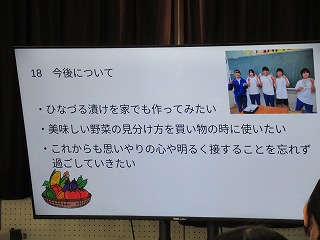

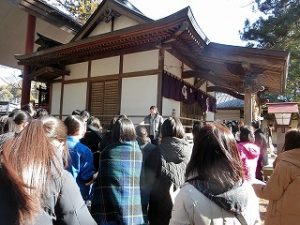

153) あきやまタイム発表会 1月28日

今年度も秋山小5,6年生、都留文科大学の鈴木教授とあきやまがかりの学生さん、地域指導者の皆様方、CS関係者、そして保護者の皆様など多くの方々にご参加いただき、発表会を催すことができました。

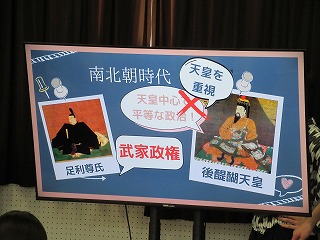

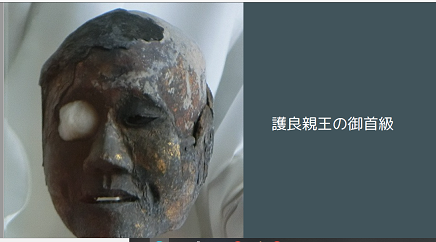

<御首級チーム>

雛鶴姫伝説の舞台となった南北朝時代の歴史的背景の説明から始まり、発表の途中に伝説にまつわる寸劇なども交えて、御首級の行方について調査し、石船神社の見学にまで到達した内容を発表してくれました。日本各地には護良親王の御首級にまつわる多くの伝承が残されていて、秋山の伝承もその一つであるけれど、大切な地域の文化として継承していきたい、とまとめられていました。非常に見応えのある内容で、地域に残された伝承を後世につなげていこうとする意思が感じられた発表でした。

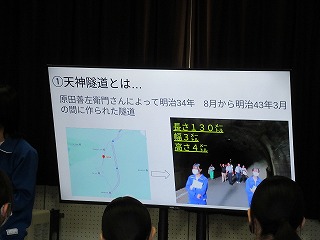

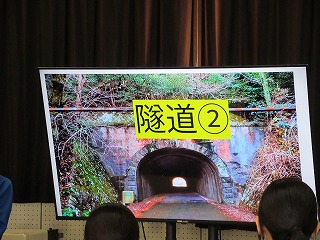

<隧道チーム>

地域の歴史・文化を調べる中で、天神隧道を開拓した原田善左衛門さんの功績と、開通をきっかけに栄えた炭焼きについて調査したことを発表してくれました。隧道開拓に至った経緯や、玄孫の原田輝俊先生と巡った天神隧道~善左衛門さんのお墓についての話。炭焼き小屋と王見の滝の見学を経て、随分と廃れはしたが、原田住治さんによって大切に残されている炭焼き文化を次世代にも継承したいという思いや、ひっそりと佇む王見の滝の美しさを知り、道路の開拓によってもっと観光客を誘致したいなどの思いも発表されました。

都留文科大学の鈴木先生からの「炭焼きの文化をどのように残していきたいですか?」の質問にも、3年生の佐藤さんと2年生の中島くんが「体験の場を増やす」、「観光パンフレットに掲載するなどして炭焼き文化をアピールする」など立派な回答をしていました。発表内容が自分事としてしっかり捉えられていたことがわかりました。

また、5年生からも「あきっこ発表会で自分は善左衛門さん役を演じました。」などのエピソードを交えたとても素晴らしい感想発表があり、学習がつながっていることを感じました。

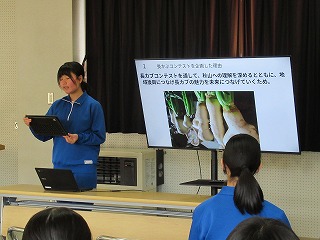

<観光・特産品チーム>

長かぶコンテストを中心に、ひなづる漬け継承に向けた取り組みを発表してくれました。

コンテストを開催するに至った経緯の説明から始まり、種の配布をしたこと、コンテストに向けのぼり旗やポスター、賞品や賞状を考案し、制作を楽しみながら行ったこと。そしてコンテスト当日にたくさんの方々が長かぶを持ち寄って盛大にコンテストを催すことができたこと。いただいた長かぶでひなづる漬けをつけ込んだこと。など自分たちがやってきたことに加え、最後は3年生が長かぶ栽培からコンテストを通して学んだ地域の絆や、ひなづる漬け継承に向けた自分たちの熱い思いを語って締めくくってくれました。未来につながる素晴らしい発表でした。

あきやまがかりさんからは、「あきやまかるた」の試作品の披露もあり、到着が待ち遠しくなりました。

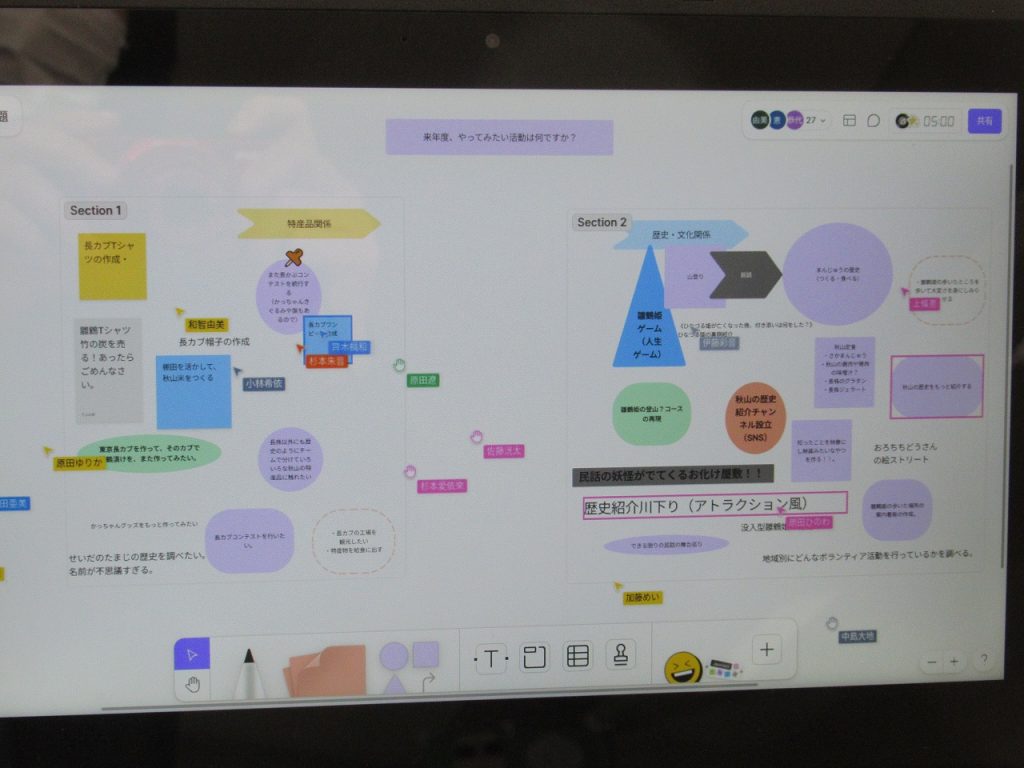

<来年に向けた構想>

会の後半は、前半の発表を受けて来年度自分たちがやってみたいことを自由に発表し、意見交換しました。「秋山定食」の考案、まんじゅうの歴史を調査、長かぶTシャツを作りたい、などなど多くの意見が出たほか、小学生からも、中学生顔負けの建設的な意見がたくさん出され、大きな拍手が起こっていました。6年生はきっと来年、この秋山中学校でその思いを実現してくれると思います。

最後にお越しいただいたお客様からも感想やご示唆をいただき、とてもとても充実した時間を過ごすことができました。毎年このように協力してくださる方の輪は広がりを見せています。

今後の活動がさらに楽しみになった素晴らしい発表会でした。

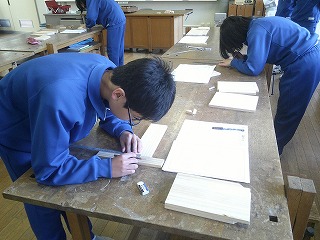

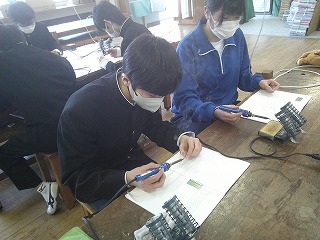

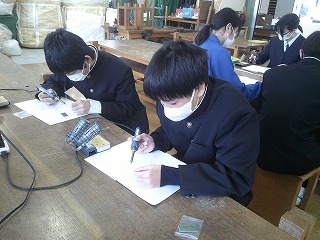

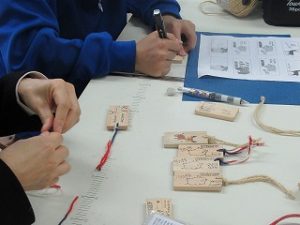

152) 技術の実習 1月24日

1年生は木工作品の制作、2年生は電気関係の制作ではんだ付けの実習、3年生はプログラム言語を学ぶ実習を行っていました。

151)展示会のお知らせ 1月21日

昨日は大寒でしたが、今朝はだいぶ暖かい朝でした。校内の掲示物は2月2日の節分に併せて豆まきバージョンになりました。

今週の日曜日26日に、上野原市文化ホール2階にて、「秋山の魅力展」が開催されます。

この展示では、秋山小中学校の活動の様子などもパネルでたくさん紹介されていますので、ぜひ多くの方々に足を運んでいただきたいと思います。

また、1月28日(火)1時半からは今年度のあきやまタイムの発表会が行われます。こちらにも保護者をはじめ地域の皆様方にご参加いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

150) 火災想定避難訓練 1月20日

乾燥した日が続いている影響などで、日本各地や海外でも大規模な山火事が多く発生し、ロサンゼルスの山火事が大変な事態になっている他、上野原市でもつい先日西原地区で山火事があり、鎮火に3日ほどかかったばかりです。このように気象条件の変化によりいつ、どこで大きな火災が発生してもおかしくない状況にあると言えます。生徒たちもその話題はよく把握しているため、本日の避難訓練にも非常に真剣に取り組んでいました。学校だけで無く家庭でも、火の取り扱いやコンセント回りの整理などにはしっかり気を配りたいものです。

149) ジュニアバレーボール大会の様子(1/11)

先週末の土曜日にジュニアバレーボール大会が開催され、バレー部の生徒たちがはりきって挑んできました。まずは3チームでのリーグを勝ち抜きトーナメントに進む形だったので、本校は、明見中、上野原中とリーグ戦を行いました。初戦の明見中とは、最初からみんなサーブが冴え渡り、あまり苦戦する場面もなく1セット目を先取しました。そして2セット目。やはりサーブで相手の攻撃を突き崩す場面が多く見られ、終盤、練習を積んできたというクイック攻撃なども見事に決まり、こちらも危なげなく連取することができました。そして、その勢いで臨んだ上中戦。1セット目は序盤サーブなどで点を稼ぎしばらくリードしていましたが、後半は逆に相手のサーブに翻弄され、逆転負けとなりました。2セット目も相手の強力なサーブを崩すことができず連敗となり、トーナメントに勝ち進むことはできませんでした。

1年生も6年生の時から少し練習に参加していただけあって、堂々とした戦いぶりでした。キャプテンを中心にみんなでよく声を出し、非常に頼もしく感じた6人でした。これからもこの1勝をバネにさらに活躍してほしいと思います。

148) 石船神社御首級見学 1月15日

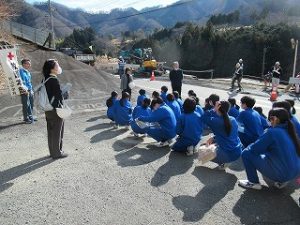

年に1回の石船神社ご開帳の日が本日とのことで、2学期末に御首級チーム担当の山口先生が、様々な方面に連絡をとり、今日の見学を手配してくださいました。10時から始まった式典では、研究チームの6名(5名)の生徒が拝殿に上がらせていただき、宮司さんの祝詞や玉串の奉納などを間近に見学することができました。そして式典の最後に、宮司さんによって厳かに本殿の金庫が開けられ、御首級がお披露目されました。今回は氏子総代長の清水さんの計らいで、本校生徒全員が拝殿に上がり、直接目の前で御首級を拝見させていただくことができました。目の前で見る実物は、質感や残された模様のようなものも見て取れ、とても迫力がありました。その後、境内において都留市ミュージアム学芸員の福島さんより、御首級の伝説や石船神社の由来、秋山の雛鶴伝説との関わりなどを説明していただきました。地元の方も、なかなかこのように大勢での見学を受け入れることは無いようで、良い機会になったと喜んでいただきました。

生徒たちも寒い中熱心に見学し、御首級の姿を目に焼き付けていました。本当に滅多に体験することのできない、貴重な見学でした。

147) 初日から盛りだくさんの3学期! 令和7年1月15日

穏やかな年始と冬休みを過ごし、秋山中はインフルエンザの影響もほとんど無く元気に3学期を迎えることができました。そして初日からたくさんの行事がありました。

<始業式>

校歌の指揮者、伴奏者が入れ替わっての始業式。新鮮な気持ちになりました。3名の学年代表の言葉は次のような内容でした。

1年生

冬休みは風邪などがはやっていたが自分は元気に過ごせた。毎日、いつもはできないようなことに費やし、有意義に過ごせた。3学期の目標は、発言力を上げることを意識したい。

2年生

冬休みは英検対策で、計画的に勉強に取り組んだ。お正月は親戚が集まりトランプをしたりかにを食べたりして楽しく過ごした。2年生の3学期は3年の0学期とも言われるので、受験勉強に力をいれたい。また生徒会長としても新生徒会役員と協力しながら頑張っていきたい。

3年生

冬休みは春高バレーにいとこが出場していたので応援に行った。現地で観戦するとリアルタイムで見る面白さがあった。好きな選手と一緒に写真も撮ったりできた。3学期は受験勉強を頑張りたい。今までは好きな科目を優先して、苦手な教科をおろそかにいていたが、今後はスケジュールを立て、しっかり取り組んでいきたい。3年生はあと少しで卒業なので、最後に3年生同士や後輩とも良い思い出を残したい。

<書き初め大会>

見学が入ったため少し時間が短くなったものの、どの学年の生徒も気持ちを切り替え、冬休みの練習の成果を発揮し、真剣に書をしたためていました。

146)2学期終業式・スピーチ集会 12月25日

今日で80日間の2学期が終了です。本校では目立ったインフルエンザ等の流行もなく、無事に終業式を迎えることができました。

式の中で学年代表として2学期の反省を述べてくれた3人の発表内容は以下の通りです。

【1年生】

2学期は1学期に比べたくさんの行事があったため、自ら取り組むという積極性が高まったと思う。3学期もこのことを生かし3増会などの取り組みを頑張っていきたい。

【2年生】

2学期心に残っていることの1つは朝光祭。2年生は劇のセリフを1から考えた。当日はハプニングもあったが2年生みんなで力を合わせ乗り越えた。2つめは警察の方の職業講話やゴルフ場での職場体験など将来について考えることが多かった。冬休みは家族との時間を大切にし、11日のジュニアバレーボール大会に向けての自主練も頑張りたい。

【3年生】

2学期頑張ったことは勉強と朝光祭。勉強では大変な思いもしたがあきらめずに頑張った。3学期は受検に向けてさらに努力したい。朝光祭では部門長をし、新たな経験を積むことができた。みんなで協力したので最高の思い出をつくることができた。冬休みには掃除を頑張りたい。この機会に家の掃除や家族の手伝いも積極的にしていきたい。

★★スピーチ集会★★

日頃の取り組みの成果だと思いますが、今回の発表原稿は全員 事前に簡単なチェック程度はあったものの、先生からの修正はゼロで、本人の原文のままスピーチが行われました。どのスピーチも自分の思いが詰まっていて、上級生になるほど聞き手を意識して、問いかけやアイコンタクトなども取り入れられ、5人とも本当に素敵なスピーチになっていました。概要は以下の通りです。

【1年小林さん】

「今日は何の日か知っていますか?そう、クリスマスですね!みなさんはクリスマスは何をして過ごしますか?私は毎年家族でイルミネーションを見に行くので今年も行きます。それ以外はばあばの家であたたかいこたつに入ってぬくぬくとしながらみかんを食べてまったり過ごすのも楽しいです。みなさんもツリーの下にサンタさんからのプレゼントが置いてあったと思いますが、私は、今年はサンタさんではなく、お母さんとお父さんにプレゼントのお願いをしました。それが何かは内緒です。みんさんはサンタさんに何かお礼をしたいと思ったことはありませんか?前に私はお礼がしたくて、お皿にサンタさんが好きな羊羹と手紙を書いて置いておきました。翌日羊羹と手紙はなくなっていて代わりにサンタさんからの手紙が置いてありました。私は今でもその手紙を大切にしまってあります。みなさんもいつかサンタさん(大切な人)に自分の気持ちを伝えてみてはいかがですか☺」(原文に近い形です)

【1年原田くん】

自分の好きなことについて発表。「戦艦武蔵」について。当時は「浮沈艦」と呼ばれ、その名前は武蔵国からとって名付けられたそう。全長263m、1944年10月の沈没時の乗員は2399人。そのうち1000人以上が犠牲になった。

【2年関戸くん】

仙台のおすすめスポットについて。仙台は将来自分が住んでみたいと思うほどいい所。1つ目のおすすめは、「伊達政宗公騎馬像」幼い頃病気で右目が見えなくなったため独眼竜政宗とも呼ばれる仙台の英雄。現地までは「るーぷる仙台」というバスで行ける。2つめのおすすめは瑞鳳殿。伊達政宗の遺骨が眠っている。黒壁に金の装飾が美しい。せひ行ってみてほしい。

【2年中島くん】

「6000枚の命のビザ」について。3年の英語暗唱大会の暗唱文にもなっている杉原千畝さん。第二次世界大戦中、領事館としてリトアニアに赴任していた。ナチス・ドイツ(ヒトラー)によってポーランドが分割されるなどして、600万人にも及ぶユダヤ人が迫害された。(ホロコースト) そこで、避難を求めるユダヤ人に独自の判断で6000枚ものビザを手書きで発給し、彼らの亡命を手助けした。世界では今もイスラエルなどで戦争が続いている。戦争は絶対に起こしてはいけない。

【3年小俣さん】

食事と睡眠について。食事には栄養補給(健康維持)の意義ともう一つ「社会性を高める」という役割があることを知った。これからは食事を通してコミュニケーションや家族の団らんを大切にしていきたい。また、睡眠には脳や体の疲労回復や体のメンテナンスを行う役割があるが、日中に見たり聞いたりしたことを整理して記憶に残す役割もある。中学生に必要な睡眠時間は8~10時間と言われるが実際には7時間程度の人が多い。睡眠不足は視力低下などにもつながるので毎日しっかり眠ることが大事。今回、食事と睡眠はとても大事であることを再確認できた。

★★大掃除★★

145) マット運動テスト 12月24日

今日は2学期授業の最終日です。3,4校時の体育では、空手と並行して練習していたマット運動のテストが行われました。一人ずつのテストなので全校生徒に見つめられてプレッシャーが大きかったと思いますが、みんな練習の成果を発揮して技をきちんと決めていました。

144) 朝日を浴びながら 12月23日

本校はこの時期、日の出の時刻が8時を過ぎます。今日は月曜ステップのランニングの時間にちょうど太陽が山から顔を出しました。氷点下の厳しい寒さの中でしたが、みんな朝日を浴びながら元気に走っていました。

143) 空手団体形演技(本番) 12月20日

今日の体育は、先週練習した空手団体形の発表がありました。どのチームも短期間の練習だったとは思えない息の合った演技でした。

142)2年生職業講話 12月19日

2年生の進路学習の一環で、職業講話が行われました。先生の出張の関係で、自習を避けるため、急きょ1年生も参加して合同でお話を聞くことになりました。講師は上野原警察署警務の角田さんと秋山駐在所の山下さんにお願いして来ていただきました。

最初は警察官という仕事の紹介から始まり、マスコットキャラや普段身につけている装備の説明があり、実際に警棒や手錠などにも触れさせていただきました。そのあと、角田さんから警察官という職業を選んだきっかけや、働くことの大変さ、仕事を通して得られる喜びなどについてお話があり、将来の夢に迷っていてもいつかきっと興味が沸くものが見つかるので、今は色々なことに一生懸命取り組んでほしいというメッセージをくださいました。そして後半はSNSを介した犯罪など、子どもが巻き込まれやすい犯罪についての啓発がありました。

非常に有意義な講話でした。

141) 後期生徒総会 12月18日

後期生徒総会が開かれ、1年間の生徒会活動の総括が行われました。今年度の生徒会活動は、本当に全て生徒の力で企画しやり遂げられた活動が多く、大部分の目標が「達成できた」とのまとめになりました。しかし、中にはいくつかの課題も挙げられ、それぞれの担当者からは「しっかり来年に引き継ぎます」との回答があり、全員で確認しました。その後、新本部役員の任命式と新旧生徒会本部の引き継ぎ式があり、旧会長から来年度への励ましの言葉と新会長からは、新たなメンバーでさらに頑張っていくという決意表明がありました。

140) 一実践授業(数学・理科) 12月18日

昨日の数学と今日の理科の実践授業の様子です。数学は少しレベルの高い応用問題に挑戦。理科は月のモデルを作って外に出て、日食の様子を再現する楽しい実習などでした。日本で観測できる11年後の皆既日食の際には、きっとこの授業のことをみんな覚えていることでしょう。

139) 給食指導 12月16日

上西先生が給食指導のため来校しました。今回の内容は「食」を中心とした冬休みの生活指導でした。「早寝・早起き・朝ご飯」で生活リズムを整える。「食べ過ぎに注意」といった基本的な指導に加え、おせちやお雑煮など、お正月の食文化についてもお話ししてくださいました。秋山は様々な伝統文化が大切に受け継がれています。冬休みはそれらの行事にも様々な意味が込められていることを感じながら、食文化の重要性についても認識してほしいと思います。

138) ジュニアバレーボール大会開会式 12月14日

バレー部がジュニアバレーボール大会の開会式に参加してきました。大勢の選手が並ぶ中、ちょうど中央に位置して整列しました。少人数でも堂々とした態度で、特にキャプテンは開会式に臨む姿勢が非常に良かったと、大会役員の方からお褒めの言葉をいただいたそうです。大会は1月になりますが、冬休みに練習を重ね、頑張ってほしいと思います。

137) 3年保育実習(島田幼稚園) 12月13日

3年生が家庭科の授業で、島田幼稚園に保育実習に行ってきました。前半は、各組に分かれて室内での活動を体験し、後半は全員で園庭に出て、一緒に走り回ったりしながら外遊びを楽しみました。年長さんの組では、たまたま発表会のリハーサルを見ることができたようで、園児の立派な姿に生徒たちも感心していました。普段の学校では体験できない、貴重な校外学習の機会でした。

136) 体育科 武道の単元「空手」 12月13日

今年度は武道の単元で「空手」を扱うことになりました。全校を3つのチームに分け、団体形の演舞を行っています。普通はどの学校でもみんなで演舞できるまでに、基本の動きから教え始めて6時間くらいかかるそうですが、本校では空手部や空手経験者が多いため、1時間で形の一連の流れができあがり、今日は2時間目でその動きを完璧に覚える練習に入っていて、すごい早さですと先生も驚いていました。

135) 税の作文表彰式 12月12日

大月税務署管内「税の作文コンクール」で、上野原市長賞と上野原教育長賞を受賞した2名の生徒に対して、税務署関係の皆様と土屋教育長、桑名税務課長が来校し、表彰式を行ってくださいました。わざわざ表彰においでくださった皆様方、ありがとうございました。

134) お箏の授業 12月12日

今年もお箏の指導のため、県のいきいき人材派遣事業を活用して石井先生にお越しいただきました。昨年より人数が増えたため、音楽室ではなく多目的室に箏をセットして行いました。さすがに小学校で2年間、そして中学校でも体験しているため、2,3年生はいとも簡単に音を出していました。1年生も久しぶりのお箏の演奏でしたが、すぐに慣れていい音を出していました。

「365日の紙飛行機」があっという間に仕上がり、終盤には先生も加わって仕上げの合奏が行われました。

これも秋山中学校の伝統の一つとなっています。

133) 新入生保護者説明会 12月9日

今年の6年生5名と保護者の方々が秋中に来てくれました。最初に教頭先生の案内で校舎案内を兼ねて中学生の授業の様子を見学して回りました。その後多目的室で生徒会のアトラクションが行われ、説明会に移りました。5人とも落ち着いた様子で、真剣に話を聞いてくれていました。秋中に仲間入りする日がとても楽しみです。

132) 委員会活動 12月4日

放課後に定例の委員会活動が行われました。放送生活委員会は放送室の大掃除、保健委員会は16日の保健集会のリハーサル、図書委員会は当番の確認など、JRC委員会はペットボトルつぶしの後、チューリップの球根の植え付け作業を行っていました。

131)2年英語実践授業 12月4日

5校時の2年生の英語は校内研の実践公開授業でした。いつも通りオールイングリッシュでのテンポのよいスモールトークのあと、「リテリング(英語での文章の要約・自分の言葉での説明)」という難易度の高い学習に挑戦していました。最初は戸惑う生徒もいましたが、グループでの活動を通して少しずつ理解し、習得していく姿を見ることができました。

130) 3年生エイズ知識普及啓発講習 12月3日

12月に入り3年生にとっては中学校生活もいよいよ終盤といったところですが、今日は道徳の時間を使って、富士東部保健福祉事務所の竹内さんを講師にお招きして、エイズに代表される性感染症についての啓発講習を行っていただきました。1時間の中でたくさんの情報が盛り込まれていましたが、思春期の中学生にとって大切なことを無駄のない語り口で非常にわかりやすく伝えてくださいました。耳を傾ける3年生も、皆真剣に聞き入っていて、内容をしっかり理解いた様子でした。義務教育の終盤に、とても意義ある授業だったと思います。

129) 今日のあきやまタイム 11月26日

【隧道チーム】

炭焼きの歴史を探る中で、無生野の王見の滝付近に、今は使っていない炭焼き小屋が残っているとのことで、地元の原田住治さんに案内をお願いし、見学に出かけました。炭焼き小屋はかなり大きいもので、まだ使おうと思えば使えるとのことでした。また、王見の滝は炭焼き小屋から100mほど奥に進んだところの道から見下ろす場所にあり、滝壺まで降りるにはかなりの急傾斜を下らなければなりません。今回は虎ロープを用意していただき、つかまりながら降りていきました。滝は水が澄んでいてとても美しく、生徒たちも身近な場所にこんな素晴らしい名所があることに驚いていました。

【首級チーム】

地元の歴史に詳しい富士・東部教育事務所の原田指導主事をお招きし、雛鶴姫伝説の詳しい内容や、護良親王の首級の行方などについてお話を聞きました。今まで概要は勉強してきてはいたものの、詳しい内容にはなかなか触れてこなかったため、今回のお話は本当に興味深く、知らなかったこともたくさんあったようでした。特に護良親王の首級があるとされる場所が日本全国に15カ所ほどもあるとのことで、それについて今後どうしていけばよいのか、色々考えながら意見交換をしていました。

【観光・特産(長かぶ)チーム】

先日の長かぶコンテストでいただいた長かぶの残りと、学校でプランターで育てた長かぶを使って塩漬けに挑戦しました。講師には、以前ひなづる漬けの工場にお勤めされていた小俣幸子さん・家夫さんご夫妻にお願いしました。さすがにお店に並ぶ製品を作られていただけあって、手際がよく、またとてもわかりやすく説明してくださいました。生徒たちも交代で漬け込みの体験をさせていただきました。14日に佐藤ひろみさんに漬けていただいたほうのかぶも、10日を経過していたので、いったん水を捨てて水洗いし、再度塩漬けにしました。この行程を3回繰り返すのがおいしいひなづる漬けにするコツとのことです。自分たちで漬けたひなづる漬けがどんな味になるか・・・みんな楽しみにしています。

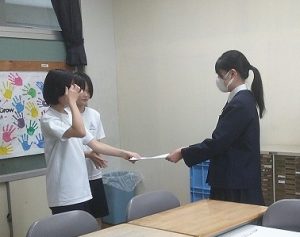

128) 当選証書授与 11月26日

昨日の生徒会役員選挙で当選を果たした3名に、選挙管理委員より当選証書が授与されました。

127) 生徒会役員選挙立ち合い演説会 11月25日

約1ヶ月の選挙期間を頑張って取り組んできた候補者達でしたが、どの候補者も応援演説者も立派な演説ぶりでした。緊張もしていたと思いますが、それぞれの思いが伝わる、良い演説ばかりでした。質問のコーナーでは、候補者の臨機応変な対応が求められましたが、各自が自分の力で一生懸命応じようと努力していました。今後につながる、よい選挙戦だったと思います。

126) 山梨県へき地教育振興大会(11/22) 11月25日

小菅小を会場に開催された、第60回山梨県へき地教育振興大会・研究会に、本校のPTA会長佐藤さんが参加し、PTAとしての提言を発表してくださいました。この会は、へき地教育の振興のため、県へき地教育連盟が中心となって毎年開催されており、会員同士情報交換を行ったり、調査活動に基づいて、県や国に要望を伝える機会になっています。本校のPTA活動やCSとの連携についての提言には多くの意見が出され、活発な話し合いになりました。令和8年度には秋山中学校が事務局校になるため、会場が本校になる予定です。

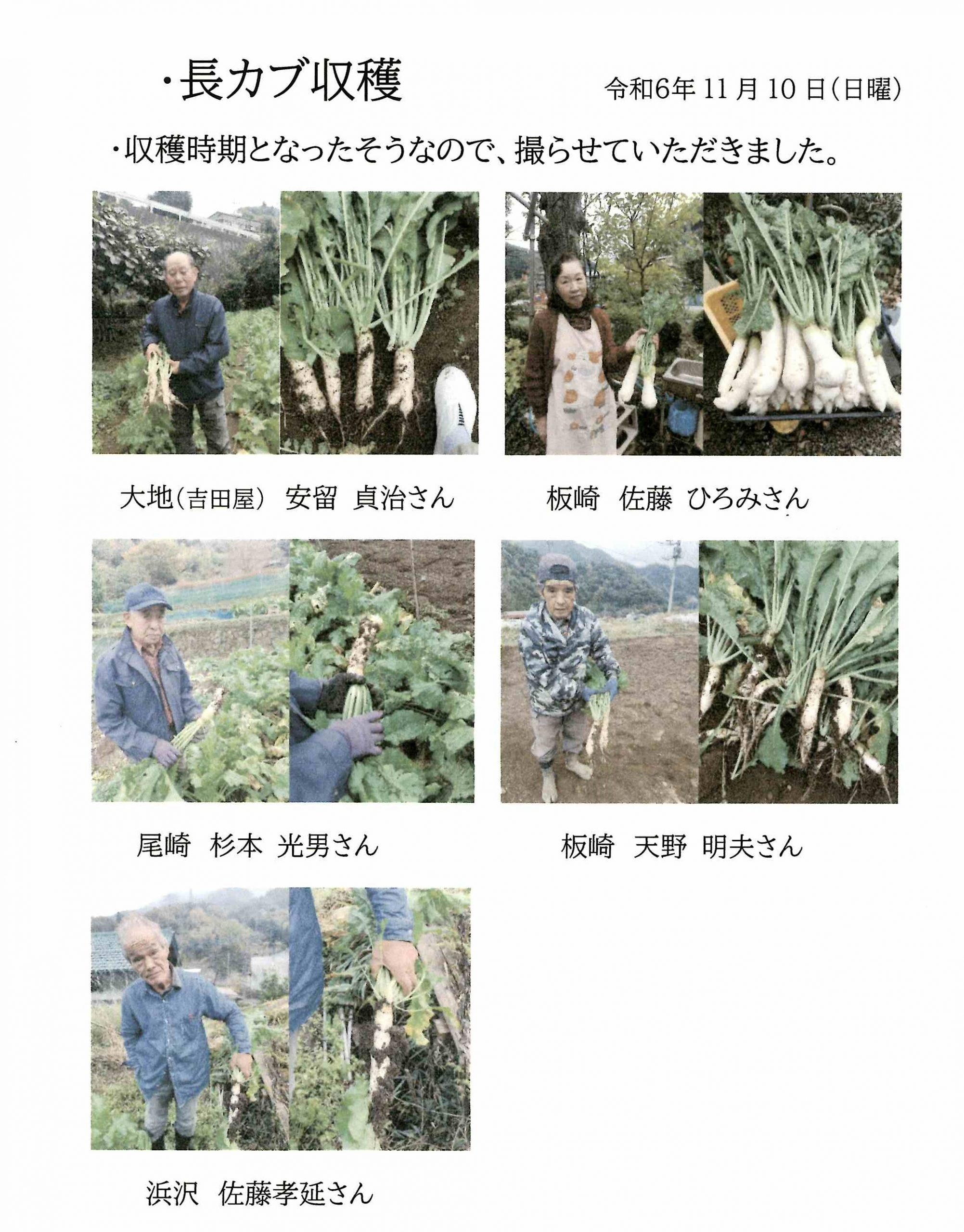

125) 大盛況!! 長かぶコンテスト 11月23日

あきやまタイムの観光特産チームが企画した長かぶのイベントが、澄み渡った秋空の下賑やかに開催されました。CSサポートクラブの皆さんの呼びかけもあり、想定以上にたくさんの地域の方々がかぶを持ち寄ってくださり、他にも保護者の方のご参加や、都留文科大学の邊見先生のゼミ生、シェフの五十嵐創さんなど、多彩な方々が参加してくださったため、本当に大盛況のイベントになりました。

参加してくださった方々には、お礼状を兼ねた表彰状と、生徒たちが手作りした賞品をお渡し、最後にマスコットの「かっちゃん」と記念撮影をしていただきました。他にも先日佐藤ひろみさんに漬けていただいた長かぶの漬物や、校務助手さんが作ってくださった、かぶ入りのおいしい豚汁などが振る舞われ、お客様も笑顔で語らっていました。来年には五十嵐さんが浜沢にひなづる漬けの漬け物工場を開設する予定とのお話をうかがっていて、五十嵐さんからおいしい野菜の見分け方など、ためになるお話もしていただくことができました。

様々な世代の人たちが交流し、みんなで地域を盛り上げる雰囲気が感じられた素晴らしい会になり、生徒たちもとても満足した様子でした。

翌日の山梨日日新聞にコンテストの様子が紹介されました!

124) 第2回学校運営協議会 11月19日

今回もアドバイザーの山梨大学の日永教授にご参加いただき、委員さん同士で活発な意見交換が行われました。特に、最初に会長さんから「秋山小・中学校の存続に関する提案」がなされ、その内容について、様々な意見が出されました。最終的には、日永先生のご助言をいただきながら「小規模校のメリット・デメリットについて、保護者や地域住民と一緒にもっと学習を深める必要がある」ということになり、今年度中にどこかで、そのような会を設ける方向で意見がまとまりました。

123) 生徒集会(ビブリオバトル・食育かるた) 11月18日

久しぶりの生徒集会が開催されました。内容は図書委員会のビブリオバトルと保健委員会の食育かるた大会でした。どちらも楽しめる内容で、委員会活動の成果を感じました。かるた大会は白熱し、今回も3年の伊藤さんが破竹の3連勝を成し遂げました。

122)県新人卓球大会個人戦 11月16日

団体戦に続き、個人戦も快進撃が続きました。男子は出場した3名全員が初戦で勝ち、佐藤くんはさらに勝って4回戦で惜敗しました。女子は4名中 原田さんが初戦を突破し、3回戦まで進みました。練習の成果がしっかり試合結果に表れるので、卓球はおもしろいです。

121) 嬉しい転入生のお知らせです 11月15日

今日から2年生に1名転入生が入りました。ステップの時間に仲間入りの会が行われ、本人から「早く慣れてみなさんと楽しい学校生活を送りたいです」と、元気のよいあいさつがありました。集会後はさっそくみんなに囲まれて人気者になっていました。秋山中にとっては、とても嬉しい1日になりました。

併せて表彰集会も行われました。

120) 秋山かるた作成 11月14日

5校時に都留文科大学あきやまがかりの皆さんが来校し、「秋山かるた」の絵札の作成作業を全校生徒と一緒に行いました。先日選ばれた読み札を各学年で振り分け、まずは一人一首ずつ絵を描きました。Canvaで描く生徒もいれば、PCで映し出した映像を参考に手書きで描く生徒など、それぞれが取り組みやすい方法で描いていきました。それぞれに色々な工夫が見られてとても興味深く、大学生との会話も楽しみながら取り組んでいました。残りは宿題になったりしますが、集まった絵札は学生さん達が市販の札に貼り付けて仕上げて送ってくださるとのことです。きっと楽しみながら郷土のことが学べる、素敵なかるたに仕上がることでしょう。

今回も、政策秘書課の久田さんと広報の須藤さんがご参加くださり、UBCの取材も入りました。

119) 長かぶを塩漬け 11月14日

本日、漬物のベテラン佐藤ひろみさんが来校し、先日いただいた長かぶを塩漬けにしてくださいました。少し大きくなりすぎたものもあったため、縦半分に切り、葉も別にして樽の大きさに合わせ、上手につけ込んでくれました。しばらくたって水が上がってきたら、水を捨てて再度塩をふって漬けていきます。仕上がりが楽しみです。

118) 長かぶが届きました! 11月11日

地域で長かぶを栽培されている方々から、早くも収穫された長かぶが届きました!ありがとうございます!たくさんいただいたので、明後日、佐藤ひろみさんのご指導で塩漬けにしてみたいと思います。

23日の「長かぶコンテスト」にも、見学でかまいませんので大勢の地域や保護者の皆さんにご参加いただきたいと思っています。よろしくお願いします。

117) 芸術鑑賞教室 11月11日

上野原西中学校にお邪魔して、芸術鑑賞教室に参加しました。今年の内容は「寄席芸能」で3名の方が芸を披露してくださいました。一人目は落語家の春風亭昇也さん。巧妙な語り口で落語の面白さや楽しみ方を教えてくださったほか、扇子を使ったそばの食べ方を全員で実際に体験してみるなど、いろいろな技を教えていただきました。そして最後に本格的な落語「牛ほめ」を披露してくれました。2番手は奇術(マジック)の小泉ポロンさん。会場の生徒も巻き込んで、本当に不思議で楽しめるマジックを披露してくれました。3番手は上方落語の笑福亭茶光さん。関西弁の言葉の解説から入り、締めは落語の「与太郎」でした。いずれも、「さすがプロ!」と感心させられる、笑えて、そして芸の奥深さを感じられる素晴らしい芸でした。最後に生徒の代表が壇上に上がり、大喜利(なぞかけ)を体験しました。秋中は1年生2名が奮闘して、素晴らしい回答を連発し、会場からは「お~!」という声や大きな拍手が起こっていました。また、終わりの会では、本校2年の原田さんが、昇也さんのセリフを引用した、素晴らしい「落ち」がついたお礼の言葉を述べてくれ、これにも大きな拍手が贈られていました。花束贈呈では生徒会長もすてきな一言を添えてくれ、本校の代表生徒は素晴らしい活躍でした。また、最前列で鑑賞した全校の生徒たちも、とても反応がよく、演者の方々も気持ちよく芸が披露できたのではないかと思いました。日頃体験することが少ない貴重な芸術鑑賞会でした。

116) 県新人大会卓球団体戦 11月9日

支部新人戦後も熱心に練習に取り組んでいた卓球部ですが、今週は男女とも団体戦に参戦しました。男子は1回戦 竜王中との対戦で、1番、2番のシングルスを制し、3-0での勝利も見える中ダブルスは接戦で惜しくも敗れ、4番が勝利したため、3-1で見事初勝利を収めました。続く2回戦は今回第1シード(優勝校)の白州中との対戦でしたが、なんと1番の佐藤くんが見事勝利。後続は敗れたため1-3での敗戦となりましたが、個人で県1位の選手との対戦で、杉本くんがスマッシュを決めるなど、随所に良いプレーが見られました。2年生は入学時から積み重ねてきた練習の成果がここにきて目に見えて現れていて、自分たちでも手応えを感じていると思います。1年生もどんどん力をつけてきているので今後がますます楽しみです。

女子は1回戦からシード校の甲西中との対戦で、残念ながら勝利はつかめませんでしたが、4人とも力強いプレーが見られ、こちらも確実に練習の成果を感じました。

来週の土曜日は個人戦があるので、こちらも楽しみです。

115) 地域授業公開 11月8日

本日は、CSと連携しての秋山教育推進会地域授業公開日です。この授業公開では毎年小中学校の先生方が交互に授業を見せ合っています。今年は中学校が公開の番で、1日を通して、小学校の先生方やCSの委員さん、保育所の先生方、保護者の皆様などたくさんの方が参観に来てくださり、生徒たちが意欲的に授業に臨む姿を見ていただくことができました。

別の話題ですが、今週はJRC委員会で、アフリカ救援米を集めていました。お米の価格が高騰する中ですが、たくさんのご家庭が協力してくださいました。ありがとうございました。

114) 青少年育成上野原市民会議あいさつ運動 11月7日

今月は地域のみなさんが毎週木曜日にあいさつ運動を行っています。

そして今日は3年生が2回目の教達検に挑んでいます。

113) 昼休みの風景 11月6日

今日の昼休みは生徒会役員選挙のポスター・たすき・公約文の〆切期限で、全ての候補者が必要物品を提出していました。

今月からNIEの新聞が6社分送付されてきており、2階の廊下に展示されています。生徒は通りがかりに自由に閲覧しています。

112) 第2回資源回収 11月2日

小雨が降り、前日からの雨で足下もぬかるむ中でしたが、大量のペットボトルの処理のため、作業を決行しました。そんな中でも多くの保護者の方々が参加してくださり、生徒と共に慣れた動きでわずかな時間で全ての作業を終わらせていただきました。今回もたくさんの資源を回収することができました。いつもご協力いただいている地域・保護者の皆様に感謝です。

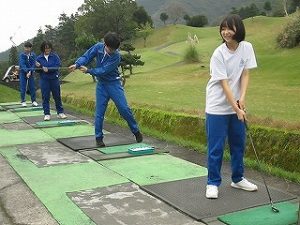

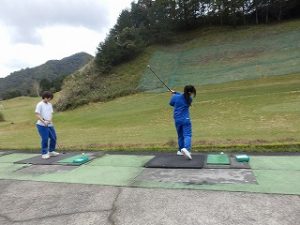

111) 2年生ゴルフ体験・職場体験 11月1日

2年秋恒例の、ゴルフ体験&職場体験が桜ヒルズゴルフクラブで行われました。パター練習と打ちっぱなしのゴルフ体験は、ほとんどの生徒が始めての体験でしたが、レッスンプロの方に教えていただいたおかげで、すぐにこつをつかんで後半は楽しみながら打っていました。職場体験のほうもカートの掃除やキャディーバッグを下ろして運ぶ作業などをたくさんやらせていただき、どれも良い経験になったようです。

別の話題ですが、午前中の技術の時間には、1学期から大切に育ててきた唐辛子の収穫作業が行われ、プレゼント用に手紙をつけ、包装作業まで行いました。一つの作物を収穫するのにも、多くの手がかかっていることを学び取ったようです。

110)1分間避難訓練 11月1日

昼休みに予告無しの地震想定避難訓練が実施されました。みんな様々な場所で活動していましたが、どの場所でも冷静に避難行動ができていました。中には「20秒後に」という時間を聞いて、校庭まで逃げられると判断し、避難する生徒もいました。日頃の成果が現れた避難訓練でした。

109) 2年社会一実践授業公開 10月31日

2校時にW先生の校内研一実践授業が行われました。テーマは、江戸幕府はなぜ長期にわたって国を治めることができたのか?で、グループごとに先生が用意した数種類の資料の中から理由を探し、発表していました。前回までの復習から、予想を立て、グループで話し合う場面までICTと人物絵図・プリント資料など多くの資料を駆使して、1時間で盛りだくさんの内容を楽しみながら進められていました。

別の話題ですが・・・

今日はハロウィンということで、1年生がかわいい仮装でパチリ☆

108) 赤い羽根共同募金が始まっています 10月30日

JRC委員会による赤い羽根募金活動が、登校の時間に行われています。

そして今日は美術デー。2年生は校舎の一部や校舎から見える風景を自分なりの見方で切り取って写生しています。同じ階段でも、上から見下ろしたり下から見上げたりと、色々な工夫のあとが見られます。仕上がりが楽しみです。

107) 北都留地区英語暗唱大会 10月29日

今日までひたすら重ねてきた努力の結果、見事2年生の原田さんが2位に入賞しました。3年生の小俣さんも惜しくも3位入賞は逃しましたが、児生連や空手の大会出場などで多忙な中での挑戦は大変立派でした。2人ともこの経験は、これからの人生の糧になることと思います。お疲れ様でした。

106)「あきやまがかり」さん来校!あきやまタイム 10月29日

今日のあきやまタイムは、4名の「あきやまがかり」の学生さんが来校しました。代表で隧道チームの生徒が参加し、一緒に「あきやまかるた」の読み札の選定作業を行いました。読み札の候補は予め全校生徒から募集して集めてありましたが、ユニークな作品やすてきな作品がたくさん集まっていました。選定作業は順調に進み、予定通り最後の10分で選ばれた作品が披露されました。どれも秋山の特色がよく現れていて、くすっと笑えたり、ほお~なるほど、と思わせるような力作ばかりでした。次回は11月14日に全校生徒が参加して、学生さんにアドバイスをもらいながら取り札の絵を描きます。仕上がりが楽しみです。

今日も市政策秘書課の久田さんと広報の須藤さんが来てくださいました。

今日も市政策秘書課の久田さんと広報の須藤さんが来てくださいました。

また、観光・特産品チームは、長かぶコンテストに向けて急ピッチで賞品の制作作業を行いました。

かっちゃんのイラストが入ったかわいい日本手ぬぐいや、エコバッグ。かっちゃんストラップや、鹿やイノシシのイラストが描かれた木札など、たくさんの賞品が出来上がり、3年生がきれいにラッピングしてくれました。

そして、待望の“かっちゃんの着ぐるみ”もほぼ完成したので、当日はお出迎えができそうです!

護良親王グループは、護良親王が描かれた漫画「キミノ名ヲ」を読み込んだり、小室浅間神社のことを調べたりして、見学の計画を練っていました。

105) 激走!秋中ミニ駅伝大会 10月29日

赤坂ミニマラソンならぬ、「秋中ミニ駅伝大会」が体育の時間に開催されました。渡邉先生が一人が1.2km弱を走るコースを設定してくださり、全校生徒が5チームに分かれてたすきをつなぎました。普段たくさん汗をかくことが少ない秋中生ですが、今日は全員全力を出し切ってたすきをつなぐとともに、チームメイトに大きな声援を送っていました。みんな、保護者の皆様にも見ていただきたいくらいの本格的な駅伝大会でした。

104) 明日の英語暗唱大会に向けて 10月28日

リハーサルを兼ねて、ステップの時間に明日の英語暗唱大会に出場する2名の生徒が全校生徒に練習の成果を披露しました。実はこの暗唱大会にも、2,3年生から多くの立候補者がいて(2年生から4名、3年生から3名)、1ヶ月ほど前に予選会が行われた結果、選ばれたのがこの2名でした。その後は、ALTの先生がいらっしゃる日に放課後や昼休みを使って頑張って練習してきました。ALTの先生の熱血指導や、家での猛練習の成果もあって、2人とも見事な発音で、よどみなく全文を暗唱していました。明日の本番もいい発表ができそうです。

↑ 最初はALTの先生が見本をドライブに入れてくれ、その発音を参考に家で自撮りした動画を提出するところからスタートしました。予選に出た7名ともとても意欲的で、甲乙付けがたい内容だったそうです。

103) 空手県新人戦 10月27日

空手部の新人戦が小瀬武道館で行われ、本校は男女とも組手の団体に出場しました。どちらも2名ずつでの出場でしたが、男子は準決勝で惜しくも航空高校に敗れはしたものの、3位決定戦で勝利する大健闘。女子も4位とよく頑張りました。また、その後の道場単位での個人戦でも、みんな上位入賞を果たす大活躍だったとのことです。

102) 生徒会役員選挙立候補届出 10月25日

今日の昼休みに、立候補届け出の受付が始まりました。希に見る多数の立候補者が出てきましたが、志が高いのはとてもいいことだと思います。11月25日の投票日まで、ちょうど1ヶ月。精一杯自分の公約をアピールして頑張ってほしいです。

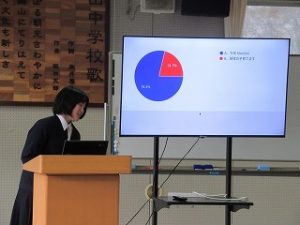

101) 地区子ども保護者教職員の会(10/24) 10月25日

昨日開催された児生連の会の様子です。生徒会執行部の4人が参加し、本校生徒会活動の様子をプレゼンしてきました。この発表に当たっては、プレゼン資料もすべて執行部の生徒たちが作成しました。内容も素晴らしいもので、ここにも本校生徒の力量の高さを感じることができました。

100) 秋山元気標語表彰式 10月25日

今年度の標語のテーマは「あなたの希望・夢・願い」でした。審査には、元秋山中教頭の井口正道先生や山梨大学の日永龍彦教授、妖怪掛け軸作家の大蛇堂さんが当たってくださり、4人の生徒が賞をいただきました。

今年度も井口先生が、ご厚意で全員の標語を色紙にしたためてくださり、表彰式でも展示されました。とてもすてきな作品に仕上がっていて、今回は1月26日に市の文化ホールで開催予定の秋山良さを知ってもらう展示会でも展示していただくことになりました。いつもご協力くださるCSサポートクラブのみなさんには本当に感謝です。

会に先立って行われた各種行事の表彰式の様子です。

99) 素晴らしい歌声が響いた音楽会 10月23日

今年度から小中学校合同で午前中の開催となった市小中学校音楽会。市内7校の発表を互いに聞き合いました。はじめは小学校の発表で、一番目は秋山小でした。本校生徒の弟や妹もたくさんいる学年なので、みんな前のめりに聞いていましたが、緊張を感じさせない素晴らしい発表で大きな拍手が贈られていました。秋中は後半、中学校の部の一番手でしたが、昨日までの練習で自信をつけていたので、本番も終始堂々たる発表を見せてくれました。会場からも割れんばかりの大拍手をいただき、本校の発表の素晴らしさが伝わったことを実感しました。自分たちで作り上げた合唱がこのように大きな成果を得られたことで、きっとまた明日からの取り組みにはずみがつくことでしょう。

98) 市小中音楽会前日練習 10月22日

いよいよ明日が音楽会となり、今日は午後から2時間みっちり中村先生にご指導いただき最後の調整を行いました。本当にみんないい表情で、声もよく出ていて、聞いているほうも気持ちよくなってくる練習風景でした。3年生のリーダー2人を中心に、「自分たちでつくり上げた合唱」という自信が感じられます。明日はきっとさらに輝く姿を見せてくれると思います。

97) 県理科自由研究発表会(10/20実施) 10月22日

今年度、北都留地区の中学生代表に選ばれた2年の原田さんが、山梨県立科学館で行われた自由研究発表会に参加してきました。スカイツリーの構造を参考に、建物の強度について研究した発表で、自分で立体を作成し、重さを変えながら加重をかけて強度を調べ、その違いについて分析・考察している点が高い評価を得ていました。

96) 心豊かな秋中生 10月21日

先日のあきやまタイムの観光チームで、間引きをしたカブの葉っぱがたくさんあったので、1年生3人が家に持ち帰ってお料理につかってくれました。

写真を撮ってきてくれた生徒もいたのですが、サラダにしたり、炒め物やスープにしたりと、みんなおいしいおかずに変身させてくれたそうです。小さなことですが、カブの小さな葉っぱ1枚無駄にせず食料として扱える心豊かな生徒たちが本当に誇らしいです。

←1年生が調理したカブの葉の卵とじとスープ

←1年生が調理したカブの葉の卵とじとスープ

95) 1年生パネルディスカッション 10月17日

生徒会役員選挙の立候補受付日がせまる中、1年生は立候補を考えている生徒が5人もいて、責任者が足りない状況になっています。そこで5人とも立候補に耐えうる考えが持てているか、事前のディスカッションで様子を見ることになりました。最初はそれぞれが立候補の理由と「こんな秋中にしたい」という簡単な公約を述べ、フロア側の質問に答えました。そして後半は、全体に同じテーマが与えられ、それぞれが自分の考えを述べる形でやりとりをしました。それぞれの候補者にしっかりとした考えがあり、フロア側も自分事として積極的に質問していて、1時間では足りないほどの話し合いになりました。秋中をより良くしていきたいという意欲が伝わってきたディスカッションで、本番の立ち会い演説もとても楽しみになりました。

94)全校音楽 10月17日

23日の市音楽会に向け合唱練習が佳境に入っています。5校時に全校音楽が行われ、中村先生の熱い指導の下、全校生徒が気持ちを一つにして全力で歌い込みました。よく声が出ていて、本番が楽しみになるような練習風景でした。

93)「あきやまがかり」さんとのコラボ 10月15日

6校時の最初に都留文大「あきやまがかり」さんとzoomでつながり、今年の協賛活動の説明をお聞きしました。

今年は「あきやま郷土かるた」を制作するとのことで、生徒には読み札の宿題が出されました。

ご家族の皆様も、アイディアを出してお手伝いいただけるとありがたいです。

92)あきやまタイム 10月15日

今日も3名の講師をお招きして、それぞれのチームで活動が展開されました。

<観光特産チーム>

最初に原田稔先生にお越しいただき、間引きと土寄せの仕方を教えていただきました。おかげで苗がすっきりし、あとは日々の成長を見守ればよい形になりました。

その後はかぶコンテストに向けた賞状・賞品づくりを行いました。

<天神隧道と炭焼きの歴史チーム>

原田澄治さん、杉本賢士さんにお越しいただき、炭焼きの歴史や実際に出荷するまでの炭を焼く工程などについてお話をうかがいました。生徒からは積極的に質問も出され、次回は王見の滝近くにある炭焼き小屋を見学に行く話になっていました。

<護良親王の首級の謎チーム>

前回の見学を受けて、まとめや感想を出し合い、さらに関連する文献などをインターネットや図書室から探していました。

91) 支部新人戦(続報) 10月15日

バレー部激闘の様子です。今日はみんないい表情で登校しました。

卓球部も追加の写真です。

90) 大・大・大健闘! 支部新人戦 10月12日

あの壮行会の勢いは嘘ではなかった! バレー部、卓球部両部とも見事な快進撃で新チームのデビュー戦を飾りました!

まずバレー部は、第1試合、 猿橋中を見事2-1で撃破し、その後準決勝に臨みました。そこで上野原中には0-2で惜しくも敗れましたが、Kさんのサーブが炸裂するなどして2セットとも20点以上得点することができ、素晴らしい試合展開でした。

(激闘の写真は来週アップします)

卓球部は午前の団体戦では1,2年生が団結して頑張り、男子が4チーム中3位、女子が猿橋中との混合チームで3チーム中2位になりました。特に男子のダブルスは全勝だったそうです。

そして、その後の個人戦がすごかった!

1年生を含む大部分の選手が1回戦を突破し、女子は1名がベスト8に入りました。そして男子は2年生のKくんが3回戦から覚醒!練習で磨いてきたフォアドライブやバックハンド、そして回転に対応したサーブレシーブなど、どれも見事に決まり、あれよあれよと決勝に進みました。決勝戦も手に汗握る接戦で、2-2でラストゲームまでもつれ込みましたが、とうとう、チームの大声援も後押しとなり、最後まで勢いにのったまま優勝を果たしました!!

本当に本人の頑張りも素晴らしかったですが、部員みんなで一体となって応援して勝ち取った優勝だったため、「チーム秋山中」で優勝したような気分を味わうことができました。

優勝おめでとう!!

何より今日の試合で素晴らしかったのは、両部とも自分たちの練習してきたことを信じ、よく声を出し、チーム一丸となって戦ったことだと思います。この姿は、今の秋山中を象徴していると思います。壮行会で気合いを入れて応援してくれた3年生も胸を張れることでしょう。

1,2年生にとって本当に良い経験ができた素晴らしい1日でした。

89) 新人戦壮行会 10月9日

12日(土)開催の支部新人戦に向け、生徒会主催の壮行会が行われました。新人チームとなり、1,2年生は、同じユニフォーム姿で並んでいても、前回と比べてぐっと気持ちが引き締まっているのを感じました。部長による選手宣誓、各部決意表明、そして気持ちのこもった3年生からのエールと、どれをとってもそれぞれの立場でしっかりと声を出し、キビキビと動き、とても気持ちの良い会になりました。

88) 秋山中リクエスト給食と今日のあれこれ 10月8日

今日の給食のメニューは本校の3年生が考えたリクエスト給食でした。人気のヤンニョムチキンやガトーショコラのほか、カレー味の野菜炒めなど味のバランスも良く、とてもおいしいメニューでした。

そして今日は2年生に誕生日の生徒がいたので、昼の放送でみんな一緒に牛乳の乾杯でお祝いしました。

昼休みには、第1回の選挙管理委員会が開かれていました。これから11月末の投票日まで、選挙活動が行われていきます。

そして同じく昼休みには、明日の新人戦壮行会に向け、部長2人のリハーサルが行われていました。このあと3年生は応援練習にも励んでいました。みんなそれぞれのポジションで活躍しています。

87) 後期学級役員任命式&表彰式 10月4日

ステップの時間に、後期学級役員任命式が行われました。どの学年も皆 立候補で決まった意識の高いメンバーです。後期の活動にも期待が持てそうです。

話題は違いますが、昨日の給食では、本校のアイディアレシピコンテストで特別賞を受賞した3年生のAさんのメニュー「豚肉と野菜の梅ソース」が提供されました。どの学年もしっかり完食していました。

86) CS(関戸さん)美化作業 10月3日

CS環境美化グループ代表の関戸さんが、今回は校門と校歌の歌碑の汚れを洗浄してくださいました。高圧洗浄機で丁寧に作業してくださったので、見違えるようにきれいになりました。Akiyama JHSのかわいらしいロゴと、校章の模様も洗浄機を使い手書きで脇道に描いてくれ、しばらくは名物になりそうです。いつも学校の環境を気にかけてくださっている委員の皆様には本当に頭が下がる思いです。

85) 市音楽発表会に向けて 10月2日

今年も10月23日の市音楽会に向け、合唱練習が始まりました。リーダーは朝光祭文化部門で合唱練習を運営してくれた3年生の2人です。少ない時間を有効に使って頑張っています。

今日は、本校のあきやまタイムで天神隧道の見学に行った様子が山梨日々新聞に掲載されました。

長かぶの芽もだいぶ伸びてきたので、かぶチームのメンバーが昼休みに間引きを行いました。

昨夜は、上野原市文化ホールで、教育県民大行動北都留集会が開催され、本校のPTA会長佐藤さんが北都留地区のPTAを代表して要望事項の提案を行いました。佐藤さんお疲れ様でした。

昼間はまだまだ残暑が厳しいですが、体育館の西側や校庭北側の斜面には、彼岸花が咲き誇り、秋の訪れを感じることができます。

84) 第1回教達検 10月1日

3年生の進路選択の参考になる大切なテストの日でした。1日を通して、みんな集中して取り組んでいました。

山口先生に差し入れ!❤

山口先生に差し入れ!❤

←大声援をバックに奮闘するKくん

←大声援をバックに奮闘するKくん