| ようこそ!あなたは 520,074 番目の訪問者です。 |

秋山中学校 |

87) 10月からは、新しいページになります

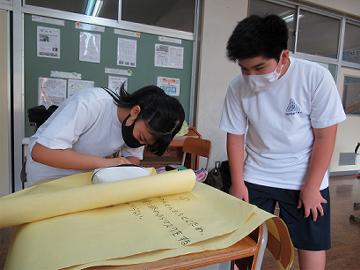

86) 3年「ひょうたん作り」 9/30

教達検を間近に控えた3年生によるひょうたん作りの様子です。

生まれて初めての体験に夢中&無心で取り組み、良い時間を過ごしています。

ひょうたんに向かっているときの集中力、素晴らしいです(受験のストレス解消にもなっているようです)。

多感な年頃のシンプルでリアルな体験、一生の思い出になりますように。

※志賀直哉の作品に「清兵衛と瓢箪(せいべえとひょうたん)」という短編小説があります。私と瓢箪の出会いは、この物語だったような気がします。瓢箪に魅了された清兵衛と同じように、瓢箪に夢中になった時期が私にもありました。興味を持ったことに時間を忘れて取り組む経験は、とても大切なことだと思います。バーチャルなことに時間が奪われ、五感で楽しむリアルな体験が減ってきていますが、このような体験を秋中生にはたくさんしてもらいたいです。秋中生のみなさん、秋中ならではの体験をいっぱいして心を磨いていきましょうね!

85)秋中の「秋」 9/28

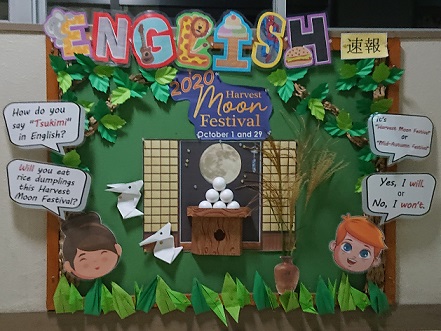

昼はまだ暑さが残るものの、朝晩の涼しさに秋の深まりを感じられる季節になりました。学校の敷地内には彼岸花が咲き乱れ、ほんのりとキンモクセイの香りも漂い始めました。廊下には、ALTのタイロン先生が制作した十五夜の掲示物が飾られています。タイロン先生は、日本人以上に日本の文化に理解が深く、いつも感心させられます。こんな掲示物が目に入るだけでも、心が癒やされますね。

84) 自動水栓 9/25

コロナ感染予防対策の一貫で、水道の蛇口が自動化されました。

市教育委員会の努力に感謝いたします。

ありがとうございました。大切に使わせていただきます。

83) 第30回 朝光祭 御礼 9/18

消毒作業等、PTAの皆様方の支えもあり、このコロナ禍でも無事に朝光祭を終えることができました。生徒たちにとっても、思い出に残る朝光祭になったようです。皆様のご協力に心から感謝申し上げます。

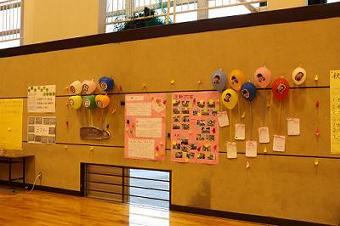

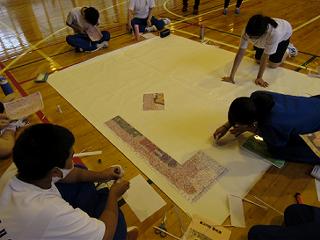

82) 第30回 朝光祭 速報② 9/13

午後から、体育館においてモザイクアートの制作を行いました。

81) 第30回 朝光祭 速報 9/13

天候の関係で一日順延しましたが第30回朝光祭が開催できました。午前中の様子を速報します。

80)PTA愛校作業 & 体育部門練習 9/5

気持ちよく晴れ渡った空の下、PTA愛校作業が行われました。いよいよ朝光祭の1週間前となり、草取りやテント張りなど、保護者の方々の力を借りながら準備を進めることができました。これで気持ちよく当日を迎えることができそうです。生徒も保護者のみなさんも、滝のように流れる汗を拭いながら、一生懸命作業に当たってくれました。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。

↑ 高い木の枝払いも、自前のチェンソーであっという間にやっていただきました。

テントの組み立ても大変な作業でした。

テントの組み立ても大変な作業でした。

作業後の部門練習

79) 第30回朝光祭について 9/3

来る9月12日(土)に、第30回朝光祭を開催します。ただし、申し訳ありませんがコロナの影響で、今回は地域の方々に観覧いただくことができません(各家庭2名のみ観覧可能)。後日、回覧板・ホームページ等で、生徒の活躍の様子を紹介させていただきます。ご協力をよろしくお願いします。

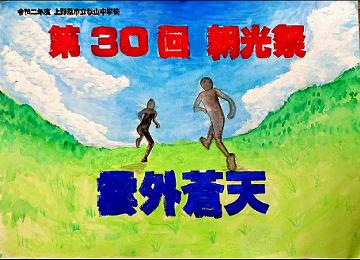

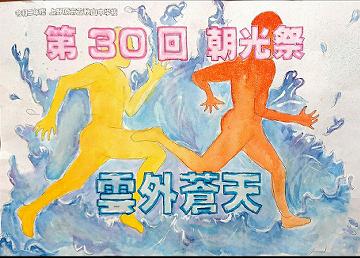

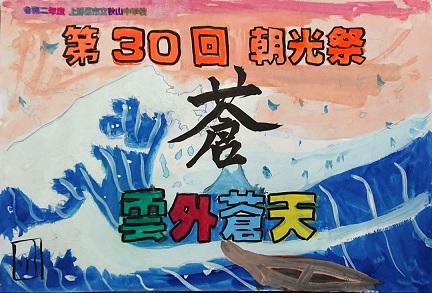

今日は、朝光祭ポスターコンクールで優秀賞に輝いた3名の作品を紹介します。

↑ 1年 原田(美)さんの作品 ↑ 2年関戸(百)さんの作品

↑ 最優秀賞 3年 中島さんの作品

最優秀賞の中島さんの作品は、当日ステージを飾るモザイク壁画の原画として採用されました。壁画には、秋中生の写真1万枚を素材として使用しています。全員で協力して貼り合わせた壁画は、どんな作品に仕上がるか・・・。 当日がとても楽しみです!

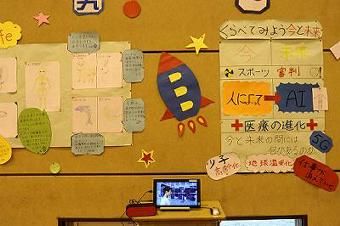

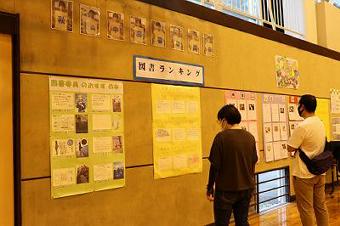

78) 朝光祭に向けて 8/28

コロナの不安は消えてはいませんが、何とか今年も朝光祭の取り組みが本格的に始まってきました。今週は、体育部門の種目練習も入り、学園祭ッムードが一気に高まってきています。今日は全校で委員会の展示準備。それぞれ工夫を凝らした企画を考えているようです。当日が楽しみです。

77) 愛校作業に向けた「すのこ」磨き 8/28

PTAの愛校作業(生徒も含む)が、来週の9月5日(土)に行われます。その中で、体育館までの渡りに使われている長い“すのこ”に防腐剤を塗る作業があるのですが、それに向けて、3年の玄関掃除の3人が雨ざらしで苔だらけのすのこを高圧洗浄機できれいに磨いてくれました。4人がかりでようやく持ち上がる重たいすのこを何枚も運んでくれただけでなく、泥がはねて服や靴が汚れても頑張ってしっかり磨いてくれました。これで愛校作業もはかどりそうです。働き者の3年生、ありがとう!

76) 避難訓練 引き渡し訓練 8/21

21日、秋山地区(秋山保育所・秋山小学校・秋山中学校)合同の引き渡し訓練を行いました。大規模地震が発生した想定で避難を行い、体育館で引き渡し訓練を行いました。日頃から、防災意識を持って、非常時にも落ち着いた対応ができるよう心がけていきたいと思います。

75) ソーラン節練習始まる 8/20

様々な制約がある中で実施する今年度の朝光祭ですが、伝統のソーラン節は、フォーメーションを工夫することで種目としてなんとか残すことができました。生徒会本部によって練習にも工夫がこらされ、猛暑を避けてエアコンの効いた部屋に分かれたり、ソーシャルディスタンスをキープしたりしながらの練習会でした。

74) 2学期始業式 8/18

コロナ禍の中、授業時数の確保のため本日から、2学期がスタートしました。始業式が行われ、感染防止に努めながら、学習や行事に取り組んでいけるよう、みんなで決意を新たにしました。

73) 資源ゴミ回収② 8/17

11日引き続き、古紙を中心に資源ゴミ回収を行いました。

地域の皆様のご協力おかげです。ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。

72) 資源ゴミ回収 8/11

17日(月)に予定しています資源ゴミ回収の前段階で、ペットボトルの回収を行いました。回収したペットボトルの量が多いため、11日に事前に回収をお願いしました。これも地域の皆様のご協力のおかげです。これからもよろしくお願いいたします。

71) 県総体 卓球の部 8/8 空手の部 8/10

総合体育大会後半戦、卓球の試合が8日(土)に、空手の部が10日(月)に小瀬スポーツ公園で開催されました。コロナの影響で充分な練習ができませんでしたが、3年生にとっては最後の大会に参加する事が出来ました。

卓球の部に出場した3年生2名は、惜しくも1回戦で敗れましたが、最後まで接戦のいい試合をすることができました。

空手の部には、1年生男子1名が出場しましたが、見事組手の部でベスト8に入りました。新人戦も活躍を期待します!

70)1学期無事終了 ~スピーチ集会・終業式~ 7/31

前例の無い厳しい状況下での1学期でしたが、今日で無事終了することができました。様々な制限がある中での学校生活は、生徒たちにとって窮屈な部分が多かったと思います。それでも笑顔を忘れず「今できること」に精一杯取り組んできた生徒たちに、心から拍手を贈りたいと思います。

さて、今日は午後からの終業式を前に、4校時に「全校スピーチ集会」が開かれました。国語係が進行役を務め、各学年の代表者がスピーチを行う形です。トップバッターの1年生Mさんは、初めてのスピーチとは思えない、堂々とした発表でした。また、3年生のHさんは自分のクラリネットを持参し、吹奏楽のコンクール中止を受けて思ったことを発表していました。本当に素晴らしいスピーチ集会でした。

午後から行われた終業式でも、各学年の代表が1学期の反省を発表しました。その中で3年生のUさんは、昨年からの自分の成長について触れ、つらい時自分を支えてくれた仲間や先生方への感謝の言葉を伝えていました。

このように少人数の強みを生かし、秋山中の生徒たちは確実に自分の思いを伝える力を身につけています。

今年の夏休みは短いですが、それぞれが何かにチャレンジし、心身共に大きく成長できる夏休みにしてほしいと思います。

69) 進路学習会 7/30

近隣の高校(上野原高校 都留高校 都留興譲館高校 日大明誠高校)の先生をお迎えし、進路説明会を行いました。コロナ禍の中先が見えず3年生にとっては、進路選択に不安な思いを持っていると思います。4校の高校の先生の話を伺い、それそれの学校の様子を知ることができました。今日の進路学習会を今後の進路選択の参考とし、家庭でよく話し合い進路実現につなげて下さい。学習会に来校いただいた各高校の先生方にお礼を申し上げます。

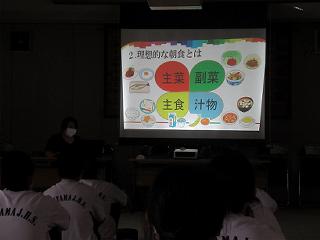

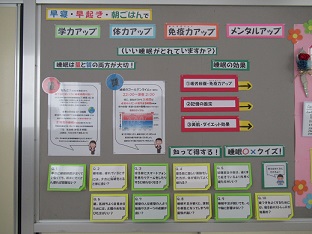

68) 朝食指導(保健委員会主催朝食レシピコンテストに向けて)7/29

学校給食共同調理場栄養士の大神田先生をお招きして、朝ご飯についての指導をしていただきました。これは、保健委員会の取組で、夏休みにやってみよう!と提案された「朝食レシピコンテスト」にちなんで行われたものです。集まったレシピは、学園祭の展示ブースに出展されるとのことです。どんなレシピが出てくるか、今からとても楽しみです。

67) 県総体 バレー部 バトミントン部 7/25

先週の25日(土)に、バレー部とバドミントン部が県総体に出場してきました。コロナの影響で、満足のいく練習はできませんでしたが、3年生にとっては3年間の集大成となる大会であり、試合に臨む顔にも気合いがにじみ出ていました。どちらの部も序盤は緊張が大きく、動きに堅さが見られましたが、後半になるにつれ動きが良くなり、本来のはつらつとしたプレーを見せてくれました。

<結果> バレー部 1回戦 対浅川中 0-2で敗退

バドミントン部 杉本・関戸智ペア 1回戦 対甲府東 1-2で敗退

関戸晴・小俣ペア 1回戦 対竜王北 2-1で勝利 2回戦 対城南 0-2で敗退

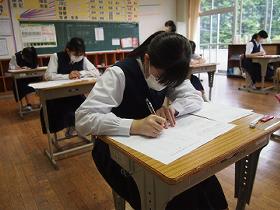

66)期末テスト 7/17

本日は、期末テスト1日目です。1年生は初めての9教科テストで、緊張の朝を迎えたようです。どの学年も、必死に問題に向き合っていました。月曜日の残り4教科も頑張れ!

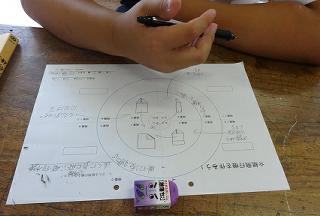

65)家庭科実習風景 7/16

コロナの影響で、実技教科は例年より少ない実習時間となっています。その中家庭科では、短時間でもできるものとして、1年生が「シューズケース」、2年生が「家のレイアウト」、3年生が幼児用の「フェルトのおもちゃ」を制作しています。どんな仕上がりになるか、とても楽しみです。

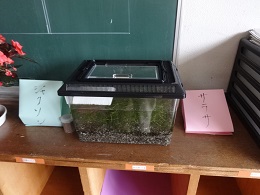

64)理科 ~ イモリ と モリアオガエル の幼生 ~ 7/16

4月28日「今日の秋中」№2で取り上げたイモリが産卵し、その卵が順調に成長しています。

両生類の名の通り、生まれた直後は写真1のように魚そのものです(胸びれのように見えるのは外エラです)。

早くに孵った写真2の方は、4本の足がそろって小型のウーパールーパーといった感じです。

今年度は教育課程の移行期間のため、「動物の種類と生活」の学習が、1年と2年の両学年で扱われます。

こんな素晴らしい教材に出会えるなんて、秋中生、本当に幸運ですね。

写真1 写真2

写真3 写真4

写真3は、モリアオガエルです。水たまりのないところに産み付けられた卵塊を1年生が学校に届け、水槽で育てていました。

足が生えそろい、いつ水槽から逃げ出しておかしくない位に成長しました。

野に放すまで、大切に育て、観察していきたいです。

63)体育 ~体づくり運動(ダンス)テスト~ 7/15

今日は、全校一斉の体育があり、講義による水泳の指導が行われました。そのあと、各学年ごとにこれまで練習してきたダンスのテストが行われていました。

62)1年生仮入部 7/9

放課後、1年生の仮入部が始まり、体育館は非常に活気づいています。総体の練習の合間を縫って、先輩たちが熱心に指導をしていました。

61)ペットボトルつぶし 7/7

秋山中ではPTAや地域の方々の力をお借りして、長年資源ごみの回収事業を行っています。毎年、たくさんのペットボトルや、古紙が集められ、貴重な生徒活動の財源になっています。コロナの影響でしばらく中断されていましたが、今週JRC委員会によるペットボトルつぶしが再開されました。今後は全校の生徒にも応援を頼みながら、この活動を継続していく予定です。

60)期末テスト2週間前

今日は期末テストの2週間前でした。各学年とも範囲表や取組表が配られ、教室はテストモードに突入です。1年教室では、担任の熱い激励が聞こえてくるような、取り組みの掲示物がお目見えしていました。部活と並行して、テスト勉強も頑張れ!

59)部活オリエンテーション

コロナの影響で、部活動再開が遅れたため、部活のオリエンテーションがこの時期に行われました。教室で生徒会の3人から説明を受けた後、体育館に行きそれぞれの部活を見学しました。部活の数が少なくて少しさみしいですが、練習内容はとてもしっかりしています。来週からは1年生も本格的に練習に参加することになります。顧問の先生や先輩の指導をしっかり聞き、頑張って技術を磨いていきましょう

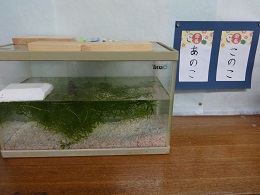

58)分家したイモリ 7/3

1階廊下で飼われていたイモリですが、1年生のKくんが「教室で飼いたいです!」と申し出たのをきっかけに、各教室に分家していきました。先日は卵も産み付けられており、3年生は理科室で、実物を見ながら「発生」の勉強をしています。教室では、それぞれ名前がつけられたりして、みんなを癒やしているようです。

57) 学園祭に向けての委員会活動 7/1

放課後、月例の委員会活動が行われました。今回は、学園祭に出す委員会ブースの展示物などについて各自が考えてきた考えをまとめる話し合いをしました。どの委員会も素敵なアイディアが出され、展示の構想ができあがっていました。その中で、JRC委員会は、花を育て、その成長過程を写真で紹介するコーナーをつくるとのことで、早速苗の植え付け作業に取りかかっていました。

56) 七夕飾りとあじさい 6/30

昨日は、玄関に七夕の飾り付けをしました。生徒会から全校生徒に短冊が配られ、願い事を書いて各々持ち寄ったものを自分たちで飾り付けました。笹竹は理科のN先生が飾り付けてくれました。短冊には「コロナが始まる前の、何気ない日常が戻ってほしい」「コロナがおさまったら、みんなとマスクをはずして歌いたい。修学旅行に無事に行けますように。」などのコロナ禍ならではの切実な願い事がたくさん書かれていました。

そして、もう一つ玄関を彩っているのは、色鮮やかなあじさいの花と可愛らしいあじさいの掲示物です。秋山中の玄関には、ほぼ一年中きれいなお花が飾り付けられています。これは、業務員のIさんが、学校で手入れして下さっている鉢花や、家から持ってきた切り花を飾って下さっているからです。学校に入った瞬間、誰もが心癒やされる素敵な空間になっています。Iさんは手先も器用なので、あっという間に折り紙でかわいい飾りを作ってくれたりします。本当に感謝です。

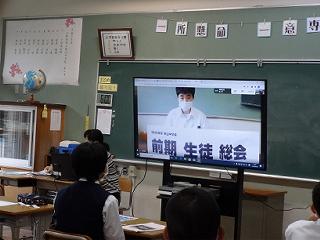

55) リモート生徒総会 6/25

※適切な距離を保ち、行動しよう

※換気を徹底させよう

※手洗い・うがいを呼び掛けよう

※仲間のため、無理をしない

※むやみに人の物にさわらない

54) 委員会の話し合いが行われました。 6/23

すでに各委員会とも3年生を中心に日常の活動は行われていましたが、今日は今学期初の委員会の集まりとなりました。当面の活動計画の確認や、上級生から1年生に活動内容のレクチャーなどが行われていました。

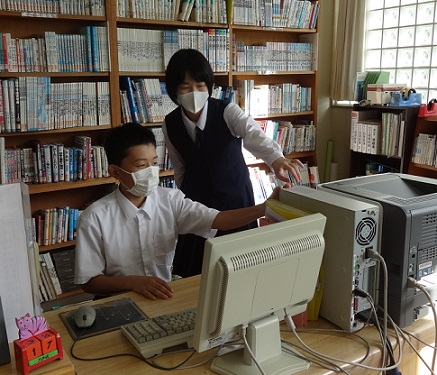

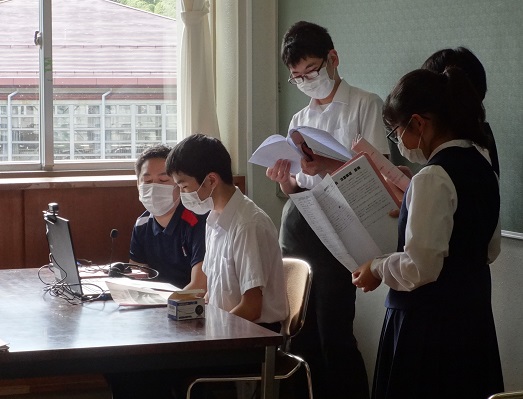

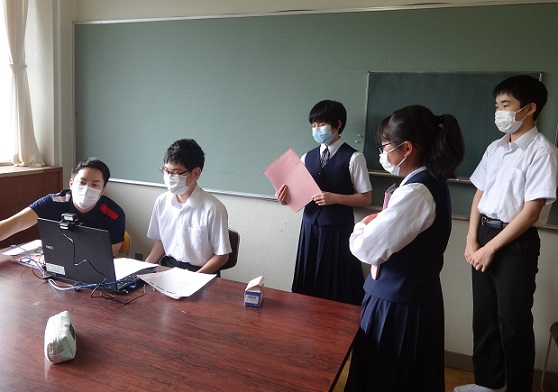

また、生徒会本部は、木曜日に行われる「リモート生徒総会」のリハーサルを入念に行っていました。

53) リズムトレーニング 6/16

今日から放課後の活動が始まり、全校生徒でリズムトレーニングを行い体を動かしました。これからも感染防止に細心の注意を払いながら、「部活動再開に関するガイドライン」に沿って徐々に活動を広げていきます。

52) 今日の授業風景 6/12

梅雨入りと共に、蒸し暑さが体にこたえる日々となりました。

今週は授業も6時間の通常時間となり、少しずつですがコロナ以前の日常を取り戻しつつあります。

さて今日は、5教科中心の授業の中、週に1時間だけ入っている技術科の授業風景(1年生)を紹介します。「紙飛行機」を題材に設計の勉強をしていました。どこをどのように工夫すれば自分の思い描く飛行機になるのか・・・試行錯誤の過程をワークシートに記述しながら作った紙飛行機を飛ばして、その性能を試していました。

来週は、放課後の活動も30分ずつ入ってきます。週末しっかり体を休め、暑さに負けない体力を蓄えておきましょう。

51) エアコン清掃 6/4

日中、気温が上昇しマスクをした状態での熱中症も心配になります。

生徒が下校した後、先生方でエアコンのフィルターの清掃を行いました。

教室環境に合わせて、適度にエアコンを使っていきたます。

熱中症防止のため、水分の補給(水筒の持参)、衣服の調整(夏服、半袖)、睡眠と食事などご家庭でもご協力下さい。

50) 学校再開3日目 6/3

学校が再開され3日目、体育の授業がありました。体育館いっぱいに広がりリズムに合わせて体を動かしていました。これからも感染防止に努めながら、活動の範囲を広げていきます。

49) 夏は来ぬ 6/2

♬♪卯の花の、匂う垣根に時鳥、早も来鳴きて(うのはなの におうかきねにホトトギス はやもきなきて)

忍音もらす、夏は来ぬ(しのびねもらす なつはきぬ)♬♪

日本の歌百選にも選ばれた、「夏は来ぬ」(作詞 佐々木信綱、作曲 小山作之助)の通り、卯の花が初夏の心地よい風にゆれていました。

道沿いのガードレール下に見えるのがそれです。

秋山中のみなさん、足下や身の回りの自然に目を向けて見て下さい。

季節は夏へと変わっています。

再開後の学校で、良い季節、良い時間を過ごしていきましょう!

※卯の花(うのはな)・・・正式名=ウツギ(空木 アジサイ科ウツギ属)

※夏は来ぬ・・・「夏が来た」

48) 学校再開 6/1

6月1日より学校が再開されました。5月の分散登校午前登校で、新しい学校の生活様式を身につけてきました。今日からは給食も始まり、6校時までの授業になります。場面場面で感染防止を心がけ、学校生活を進めていきます。体調管理をしっかりして、番張っていきましょう。

再開後初めての給食、前を向けて静かに食べていました。

47) 百日草 5/29

1週間の午前登校が終了し生徒が下校した午後、ポットに種をまいた百日草の植え替えを職員で行いました。

来週からは、学校が再開されます。感染防止に万全の態勢を取りつつ、草花に囲まれた校舎で、充実した学校生活が送れますように・・・・

46) 校内研修会 5/28

ICT支援員の小宮山先生をお迎えし、ICT活用に向けた校内研究会を開きました。

デジタル教科書の導入やGIGAスクール構想、そしてG Suite for Edcationを利用した遠隔学習など、教育現場でのICTの活用がますます広がってきます。先生には、授業での活用など具体例をあげてお話しいただきました。今日の研修を参考に、情報機器を活用した教材研究に取り組んでいきます。

45) 教育事務所ふれあい訪問 5/28

富士・東部教育事務所の指導主事の先生が、ふれあい訪問で来校しました。

午前授業の様子を参観していただいた後、秋山中学校の感染症の予防対策や学校再開に向けての取り組みや教育課題について説明しました。学校再開後も、指導主事の先生方には、ご指導よろしくお願いいたします。

44) web会議 5/27

「3密」を避け、生徒総会を行うため、web生徒総会の準備をしています。校内でのweb会議ですが、今後学校と家庭など遠隔での会議にも活用出来ると思います。

43) プランターの植え替え 5/25

4月27日の「今日の秋中」で取り上げたヒマワリやマリーゴールドの苗が育ち、本日、各学年の担任によってプランターに植え付けられました。学校再開の記念樹(花)として、大切に育てていきたいです。

42) 分散登校(1年) 5/22

分散登校3日目、今日は1年生が登校してきました。

1年生は、4月に2日間しか登校出来ず、まだ中学校生活に不安な事が多いと思います。

来週の午前授業を通して、秋山中での学校生活に馴染んでいき、有意義な時間を過ごせるよう願っています。

41) 分散登校(2年) 5/21

分散登校2日目、今日は2年生が登校してきました。

明日は、1年生の登校日です。

検温を忘れず、元気な姿で登校してきて下さい。

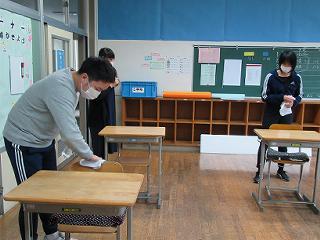

40) 消毒作業 5/20

生徒が下校した後、職員で消毒作業を行いました。

39) 分散登校(3年) 5/20

学校再開に向けて、分散登校が始まりました。

今日は、3年生が登校してきました。

38)校歌が素敵に歌えるように・・5/14

先日生徒会長からのメッセージ動画が配信されましたが、皆さんもう見ましたか?その中で「校歌を練習しておこう」という呼びかけがありました。そこで今日は校歌に関するお話をしたいと思います。

秋中の校歌は「4分の4拍子」です。4分の4拍子は「1,2,3,4」と数えることができる拍子です。ではここで問題です。校歌の歌詞の言葉の頭は「1,2,3,4」のどこから始まるでしょうか?

正解は「4」です。このように「4」から始まる曲のことを「アウフタクト」といいます。

この「アウフタクト」の曲を歌うときには注意することがあります。(2,3年生は分かりますね?)

4拍子の曲は一般的に「1→強い 2→弱い 3→強い 4→弱い」のように表現します。この法則にあてはめると、校歌の歌詞は の部分が強くなります。

のぼるあさかげ さわやかに ひなづるやまに てりはえて

どうですか?これでは伝えたい言葉が伝わりませんね。

「アウフタクト」の曲を歌うときには、本来なら「弱い拍」にきている言葉の頭を意識してしっかり表現することが大切です。

学校再開後、すぐに皆さんで校歌が歌えるようになるかは分かりませんが、家で歌うときにこのことに注意して歌うと、きっと素敵な歌になりますよ。

37)彩り豊かな季節に・・・5/13

5月に入り、木々の緑や空の青さ、華やかに色づく花々…と、彩り豊かな季節になりました。

昔の日本人は、その彩りの微妙な違いにも目を向け、色を表す言葉をたくさんつくりました。

以下の言葉はその一部です。読み方やどのような色なのか考えてみてください。

①木賊色 ②萌黄 ③苔色 ④撫子色 ⑤鴇色 ⑥琥珀色 ⑦紫苑色 ⑧浅葱色 ⑨群青色

「もしかして…」と気づいた人もいると思います。

実は①~⑨の言葉は国語の教科書に載っています(①~③:1年、④~⑥:2年、⑦~⑨:3年)

ぜひ教科書で探してみましょう。自分が惹かれる色についても、その名称や言葉の響きを確認するといいですね。

36)今日は何の日? 5/12

みなさん、こんにちは。元気にしていますか?

今日5月12日は、赤十字社が1820年のナイチンゲールの誕生日にちなんで制定した『ナイチンゲールデー』だそうです。また、厚生労働省・日本看護協会が定めた『看護の日』でもあります。

ところで、ナイチンゲールといえば、きっとみなさんが知っている有名な人ですよね。ではここで問題です。

①ナイチンゲールはどこの国の人でしょう?また、その国はどこの州に属していますか。

その国の首都はどこでしょうか。………1年生への問題でした。

②①の国の特色(気候・産業・人種・文化など)4つ以上あげてください。……2年生への問題でした。

③今まで社会科を学んできた中で、①の国に関することを10個あげてみましょう。……3年生への問題でした。

以上です。どうでしょう?わかったかな?疑問に感じたら、教科書や資料集などで今すぐ調べてみましょう。答えは学校で…。

35)家庭でできる化学実験 5/11

酸性・中性・アルカリ性というと、小学校で学んだリトマス紙を思い浮かべるかと思います。

この性質、実は身近なものを使って調べることができます。

今回紹介するのは、ムラサキキャベツです。

写真のように煮出した液体(紫色)に酸性の液体を加えると赤色、アルカリ性の液体を加えると緑色に変化することが分かります。

今回は、酢(酸性)と重曹(じゅうそう)をお湯で加熱した液体(アルカリ性)を用いました。

簡単にできる実験ですので、挑戦してみませんか?

※右下の写真 → 煮出した汁(中央)、アルカリ性(左)、酸性(右)

※ムラサキキャベツ以外にも使える植物はたくさんあります。どんなのがあるか調べてみよう!

※石けん、レモン水、炭酸水、コメのとぎ汁、キンカン(虫刺され薬)などは何性だろう?

※「リトマス」も「リトマスゴケ」という植物の色素です。

34)野の花 5/8

左の花は、草むらに生えるハルジオン(春紫苑 別名ハルジョオン)の花です。

本地域では、貧乏草(びんぼうぐさ)などと呼ばれていますが、とてもきれいな花を咲かせます。

もともとは北アメリカ原産の帰化(きか)植物で、強い生命力で全国に広がっています。

秋山中のみなさん、足下の花に目を向けて見ませんか。

右の花は、かつて勤めた学校の土手に生えていたスミレです。

野生のものですが、とても美しいですよね。こんな発見もあるかもしれませんよ。

33)先人の教え(上野原市内に残る赤痢記念碑) 5/7

今回は、明治時代に上野原市内で大流行した赤痢(せきり)の話を紹介します。

明治30年、赤痢菌が元で感染する赤痢(せきり)が上野原市内で大流行し、それが原因で多くの貴重な命が失われました。

衛生状態の良くない時代、医療も行き届かなかった村々では、隔離所を作る等して対応したそうです。

当時の人々は、亡くなられた方々の供養と辛い記憶を後世に残すため、各地に記念碑を建てました。

写真は、市内甲東(こうとう)地区に残る記念碑です。

建てられてから120年近くが経った今、地元でもこの記念碑の存在を知っている人はほとんどいません。

「赤痢記念碑」に当時の人々の思いや私たちへのメッセージを見いだし、この時代に生かしていきたいですね。

世界史に記録として残るであろうコロナとの戦いの最中ですが、秋山中学校生徒のみなさん、感染予防に努め、

これからの長い人生のためにも大切な命を守り抜きましょう。

そして、今何が起こっていて、人々がどのように立ち向かったかを、未来の語り部として後世に伝えましょう。

市内、甲東地区東光寺門前に建てられた記念碑です。裏に明治30年、164名の内20名死亡とあります。

同じく甲東地区棚頭共同墓地内の記念碑です。裏に明治30年と亡くなられた方々の名前が読み取れます。

(補足)

私がこの石碑の存在を知ったのは、平和中学校3年次(昭和55年、1980年)に所属した郷土研究クラブで学区内(甲東・大目地区)の全ての石碑を調べていた時でした。顧問のK先生に連れられて、夏休みの数日間、地域内の石碑を探し回ったのは、40年経った今でも良い思い出になっています。

休校中、普段より時間に余裕のある今、家や地域のお年寄りの話を聞いたりして、身の回りの歴史について調べてみるのはいかがでしょうか。学校の勉強とは違った楽しい何かがあるはずです。地域の貴重な歴史、文化の伝承者になってみませんか。

32)今日の秋中 5/4 身近な自然観察②

暖かな陽気に誘われて虫たちも活発に活動をしています。

写真は、ハクサイの花の蜜を吸いに来たスジグロチョウ、ツツジに来たハチの仲間、ハクサイにきたアブの仲間?(羽が2枚に見えるのでそうしました。違っていたらごめんなさい)です。

このほかにもナナホシテントウ、アゲハチョウ、ウグイス、ガビチョウ、他が観察できました。

5月10日から16日は愛鳥週間(バードウィーク)です。

鳥や昆虫、その他、自然にふれる期間にしませんか?

マツの雄花です。マツは風媒花(風に花粉を運ばせる)なので、大量の花粉を出します。

最近、車のフロントガラスが黄色くなっていますが、マツの花粉の可能性大です。

31)今日の秋中 5/4 身近な自然観察①

29)で紹介した「胚珠」「子房」の観察に適したものに「アブラナ科」が上げられます。

写真は、昨年秋に収穫せずに畑に残しておいたハクサイです。

(アブラナ科の特徴である4枚の花弁が観察されますね)。

咲き終えた花が果実に成長していく様子を、1つの標本で観察できます。

ぜひ観察してみて下さい。

膨らんだ部分の中には、種子に成長している粒がたくさん入っています。

30)今日の秋中 5/4 みどりの日

秋山中生徒のみなさん、「みどりの日」、どのように過ごしているでしょうか?

所用で、休日出勤をしたついでにアップします。

玄関先のチューリップも見頃を過ぎ、ほとんどが散っていました。

花の時期を過ぎたチューリップは、果実を膨らませると共に土の中では球根に養分を蓄えます。

明日、「こどもの日」は立夏(りっか)、暦の上では夏迎えます。

節目、節目ごとに志を新たにして、目標に向けて頑張る。

秋中生諸君、自分自身をチューリップに例え、この休校期間中に何らかの果実、養分をたっぷり含んだ球根を手に入れようではありませんか!

29)今日の秋中 ( チューリップの花の観察№2 ) 5/1

28)の黄色いチューリップの中に虫がいるのが見えますか?

なぜ、チューリップはきれいな花を咲かすのでしょうか?

答えは、虫を引き寄せるためです。

花粉がめしべの先(柱頭:ちゅうとう)に付くことを受粉といいますが、受粉を虫にさせる花を虫媒花(ちゅうばいか)といいます。

チューリップのおしべです。黄色いふくらんだ部分を 「 やく 」 といい、そこで花粉が作られます。

虫媒花の花粉は、べたついていることがあるので、服につけると落ちにくいです(気をつけましょう)。

チューリップのめしべです。先のひだひだの部分を柱頭(ちゅうとう)といいます。

柱頭は、種類によってひだになっていたり、べたついてたりします(花粉を付けやすくするための工夫でしょうかね)。

柱頭の下のふくらんだ部分(子房:しぼう)を切ってみました。

中に円盤状をした黄緑色の粒が大量に重なって入っています。

この粒を胚珠(はいしゅ)といいます。

胚珠は、受粉によって種子に変化していきます。また、子房は、受粉後、果実(かじつ)に変化していきます。

このように、胚珠が子房で守られている植物を、「被子植物(ひししょくぶつ)」といいます。

※「房」には、部屋という意味があります。厨房、独居房など、部屋を表す漢字に用いられていますよね。 ということは、「子房」は、「子ども部屋」って意味だと思いませんか? 胚珠は、植物の大切な子ども、その子どもを守る部屋だから「子房」って覚えましょう!

※スギやマツなどは、風で花粉を飛ばすので「風媒花(ふうばいか)」と呼ばれます。

28)今日の秋中 ( チューリップの花の観察№1 ) 5/1

風薫る5月になりました。秋山中生徒諸君、気分を変えていきましょう!今日は、チューリップの花を観察してみましょう。

チューリップの花びらは何枚でしょう?

6枚と答えたいところですよね。

正解は3枚です。

上の花に見られる外側の3枚は、「がく」が花びらの形に変化したものです。

それから、中におしべが6本あるのが見えますか?

チューリップに関係する数は、「3の倍数」です。

チューリップやユリ、ニラ、アヤメのような植物は「単子葉(たんしよう)類」というグループに入ります。

これら花びら(花弁)の数は、3枚や6枚のものが多く見られます。

1年生のみなさん、「単子葉類」ってどんな特徴があるか調べておきましょうね。

※26)今日の秋中で紹介したショカツサイ、エンドウ、ツツジなどの植物は、「双子葉類(そうしようるい)」というグループに入ります。

※双子葉類は、「4の倍数」「5の倍数」の枚数の花弁を持つものが多いです。

27)今日の秋中 ( 3年理科 無性生殖 ) 4/30

ステイホーム週間、何かに挑戦するのも良いですよね。今日は、3年理科の「無性生殖」の学習で例としてあげられる「パイナップル」のふやし方について紹介します。冬の寒さをしのげば、2、3年後には美味しいパイナップルをゲットできるかもしれませんよ。やってみませんか。

《 方 法 》

① 緑色の部分(クラウンといいます)から果肉を完全に取り除く。

② クラウンの下の葉を数枚取り除き、茎を出す(イボ状の根が見えるはずです)。

③ 茎の部分を土に挿す。 ※根が伸び始めると、葉にトゲ状の突起が現れてきます。

④ 適度に水をやる。 ※寒さに弱いので、秋以降は、暖かい部屋で管理する

《 学 習 内 容 》

・オス、メスによらないふえ方を「無性生殖(むせいせいしょく)」といいます。

・ジャガイモの種芋や、パイナップルのクラウン、サツマイモの挿し芽のような無性生殖を特に「栄養生殖」といいます。

※3列目左のパイナップルは、花芽が付いたものを購入し育てたものです。美味しい完熟パイナップルになりました。

※3列目右に写っているゴマ粒のようなものは、パイナップルの種子です。食べる際に注意して観察してみて下さい。入っているかもしれませんよ。

26)今日の秋中 ( 1年理科 花のつくり標本 ) 4月28日№3

1年生のみなさん。休校中の課題「自宅周辺の植物分布」・「植物観察カード」・その他の取り組み状況、いかがでしょうか。

写真は、4月中の授業で取り組む予定だった「花のつくりの標本」です。

花は、植物の種類によって、花弁の枚数、花弁の付き方、めしべの形など、様々な違いが見られます。

休校中に、貸し出しているルーペを使って、たくさんの花の観察をしてみてください。

そして、種類によって違うこと、種類は違っても共通していることを調べてみて下さい。

※アブラナの仲間(キャベツ、ハクサイ、ダイコン等)の花弁は、どれも4枚です。(離弁花)

※マメ科(ダイズ、シロツメクサ、フジ等)の花弁は5枚ですが、形に違いがあります。(離弁花)

※ツツジ科の花弁は主に5枚ですが、ラッパのように一つに付いています。(合弁花)

→おしべ、めしべ、いろんな形が見られます。何ででしょうかね?

25)今日の秋中 ( ウーパールーパー & イモリ ) 4月28日№2

職員室前の水槽でのんびり過ごすウーパールーパー(正式名メキシコサンショウウオ、別名アホロートル)とイモリです。観察していると、餌の食べ方等、不思議な発見があり感動&癒やされます。

自然豊富な秋山地区には、様々な動物が生息しています。足下の小さな虫たち、鳥のさえずり、カジカガエルの鳴き声、本地区だからこそ味わえる自然の良さを体感してみませんか?

24)今日の秋中 ( サクラソウ ) 4月28日№1

校舎周辺に可憐な花を咲かすサクラソウを見つけました。見ていると心が癒やされます。

秋山中のみなさん、新緑の良い季節になってきました。

気晴らしに、身近な自然に目を向けてみてはいかがでしょうか?

いろんな発見がありますよ。

23)今日の秋中 ( リンドウの芽生えと花の種まき ) 4月27日

チューリップのプランターには、昨年の暮れまでリンドウが植えられていました。植え替えの際に、根を花壇に移植しておいたのですが、春を迎え、16株の芽生えが確認できました。

このリンドウは、秋山地区で栽培をされている方からいただいたもので、JRC委員会で管理していました。本校の植え込みで木漏れ日を浴びて、無事に育っています。秋の可憐な花を楽しみに、大切に育てていきたいです。

もう一枚の写真は、花の種まきをした際のものです。マリーゴールド、ヒマワリ、ヒャクニチソウ、金のなる木を蒔いてみました。

芽が出ますように、そして、きれいな花を生徒と共に見られますように。

22)今日の秋中 4月24日

今日の午前中は、先生方の研究会(校内研)が行われました。来年度、中学校では教科書が全面的に新しくなります。そのため、いろいろな準備が必要となり、秋山中の先生方はそれに向けて熱心に研究に取り組んでいます。

そして午後からは、2年生と1年生の先生方が、掲示物などの教室環境整備を行いました。どの教室も、どんどん進化していますよ!

4月も残り1週間となりました。今日から来週にかけて、メールでお知らせした配布物入りのレターパックが各家庭に届くと思います。朝学の問題集や、各教科のワークも入っています。担任の先生方の学級だよりを励みに、これからも家庭学習にしっかり取り組んで下さいね。

21) チューリップの思い出 4月23日

玄関先に置かれたプランターのチューリップが見頃を迎えています。

これらは、昨年の冬休み初日(12月25日)に、学年ごとに球根の植え付けをしたものです。

厳しい冬を耐え、色とりどりのきれいな花を咲かせています。

今日の新聞のコラムに、「艱難汝(かんなんなんじ)を玉にす」という言葉が載っていました。

(人は逆境や試練を乗り越えることによって、魅力ある人間に成長できるという意味でしょうか。山本有三の小説「路傍の石」にも出てきます)

コロナ禍の難局、逆境を力強く乗り切り、人として大きく成長しようではありませんか!!!

がんばろう秋中生徒のみなさん!

がんばろう秋山PTAのみなさん!

がんばろう秋山地区のみなさん!

がんばろう上野原市民のみなさん!

がんばろう山梨県民のみなさん!

がんばろう日本国民のみなさん!

がんばろう世界中のみなさん!

20)今日の秋中 4月22日

みなさん、こんにちは。今日ははっきりしないお天気ですね。この3日間、全校生徒と担任の先生で電話のやりとりがありましたが、元気に過ごせているようで何よりです。

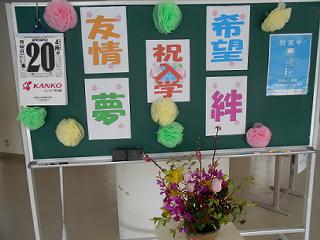

さて、学校では再開に向けて少しずつ掲示物もリニューアルされています。みんなの登校する頃には、どんな感じに仕上がっているか楽しみにしていてください。

では、問題です。W先生は、歴史に関するある作品を作成中です。それは、世界遺産にも登録されているものです。さあ、それはいったい何でしょう?

ヒント:世界一の大きさを誇るものです。

19) 今日の秋中 4月21日

休校14日目、曇り空の気温が上がらない一日となりました。

学習・支援コンテンツ一覧表を掲載しました。家庭学習に活用して下さい。

国から生徒に届けられた布製マスクの袋詰め作業を行っています。

18) 今日の秋中 4月20日

休校13日目、朝から雨の一日でした。

お知らせに休業中の家庭学習支援コンテンツを追加しました。

家庭学習の参考にして下さい。

17) 今日の秋中 4月17日

休校10日目、緊急事態宣言が全国に広がりました。

なお一層の感染防止に努めて下さい。

玄関のチューリップが咲きそろい、とてもきれいです。

週末を迎えますが、不要不急の外出の自粛をお願いします。

16) 今日の秋中 4月16日

昨日、市内でコロナウイルス感染者が出たと報道がありまあした。

今まで以上に感染防止に努めなければなりません。

「うつらない」「うつさない」の徹底をお願いします。

15) 今日の秋中 4月15日

休校8日目、穏やかな一日です。

資源ゴミのペットボトルの整理を行いました。

14) 今日の秋中 4月14日

休校7日目、今日は臨時に資源ゴミを回収業者に引き取ってもらいました。

毎日の検温を忘れずに、生活のリズムを作り、規則正しい生活を心がけて下さい。

10) 今日の秋中 4月13日

休校6日目、朝から雨の一日でした。

書類の提出にお協力いただきありがとうございます。

15日まで受け付けています。ご協力よろしくお願いします。

9) 今日の秋中 4月10日

休校3日目、校庭のチューリップのつぼみも大きくなってきました。

週末を迎えますが、不要不急の外出はひかえて下さい。

毎朝の検温を忘れずにお願いします。

8) 今日の秋中 4月 9日

休校2日目になりましたが、生徒の皆さん、どのように過ごしていますか?

本来なら教室を彩るはずだった花々が校庭に植えられました。

学校が再開された時に、美しい花が皆さんを迎えてくれますように。

7) 今日の秋中 4月 8日

昨日の緊急事態宣言発出をうけて、臨時休業の初日となりました。

家庭過ごす時間が長いため生活のリズムを作るのが大変ですが、規則正しい生活を心がけて下さい。

検温の忘れずに!!

6) 発育測定 4月 7日

学校生活2日目、発育測定を行いました。中学生は3年間で身長も伸び心身共に大きく成長していきます。

コロナウイルスに感染しないよう体調管理に努め、健康で健やかな学校生活を送りましょう。

5) 入学式 4月 6日

午後から新1年生が登校し、入学式を行いました。コロナウイルスの感染防止のため、簡素化した式になりましたが、入学生11名の中学校生活のスタートとなりました。決意を新たに、3年間時間を大切に充実した学校生活を送れるよう願っています。

4) 新任式 入学式 4月 6日

コロナウイルスの感染防止対策を進める中、本日より学校が再開され、新任式 入学式を行います

学校でも感染防止対策を進めますが、生徒、保護者の皆様にもうがい手洗いの励行、マスクの着用などご協力をお願いいたします。

3) 今日の秋中 4月 3日

朝は冷え込みましたが、薄曇りの穏やかな一日となりました。

6日の入学式に向けて、最終確認をしています。

学校でも最大限のコロナウイルス感染防止対策を講じますが、各家庭でもご理解ご協力をお願いいたします。

2) 今日の秋中 4月 2日

新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される毎日ですが、本校では、最大限の感染予防対策を講じつつ、令和2年度入学式を実施いたします。

6日より学校再開しますが、不安な点やわからない事がありましたら、学校へ連絡下さい。

1) 新年度が始まりました 4月 1日

令和2年4月1日、新年度を迎えました。本年も、学校の様子を随時更新しお知らせしていきます。本校の教育活動に御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

生徒の皆さん、保護者の皆様、引き続き新型コロナウィルス感染症の対策をお願いいたします。入学式や年度初めの予定については、保護者の皆様にメールにて連絡します。