| ようこそ!あなたは 524,403 番目の訪問者です。 |

秋山中学校 |

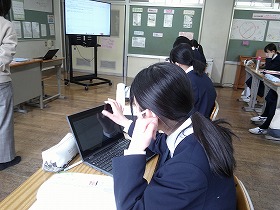

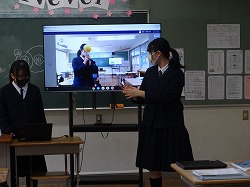

(41)都留文科大学+総務課+未来づくりプロジェクト オンライン授業

あきやまタイムの時間に、都留文科大学の学生さんとオンラインでひなづる漬けと特産品に関するオンライン授業を行いました。この企画には市総務課職員の方、秋山未来づくりプロジェクトメンバーの方にもご参加いただき、充実した学習ができました。

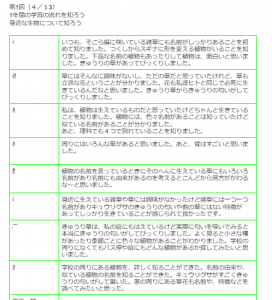

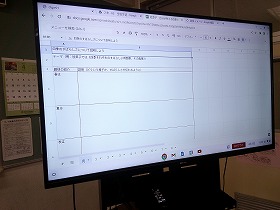

(40)授業のふり返りシート

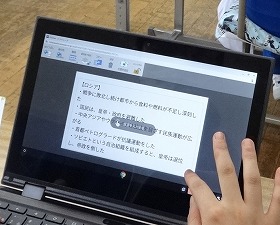

理科の授業では、毎時間その授業の最後にふり返りコメントを書かせています。グーグルドキュメントを使用し、その時間の中で書き切れない部分は宿題にして書かせています。提出もクラウド上で行うため、いつでもどこでも提出状況をチェックすることができます。

(39) 連絡事項はclassroomで

学級、教科、委員会、生徒会、部活等、全ての連絡事項はclassroomで伝達されています。このため、朝の会、帰りの会等の時間短縮が図れ、その他の活動に使う時間が生み出されています。

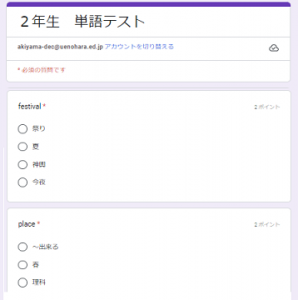

(38)フォームを活用した小テスト・定期テスト

すでに多くの教科で小テストや技能教科の定期テストなどがフォームで実施されています。回答結果がグラフ化され誤答分析も容易にできるため、非常に使い勝手がよいです。

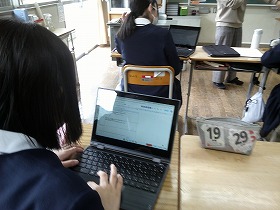

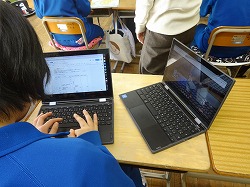

(37) ノート代わりのPC

今までノートに手書きで書いていた部分が端末へのキーボード入力に置き換わってきています。国語では、スプレッドシートで作成した表に学習したことをまとめて記入していました。手書きより見やすいと感じる生徒もおり、何冊もノートを持ち歩かなくても端末1台で用が足りるので便利かもしれません。

(36) Canvaを使ったプレゼン

上野原市では令和3年度末よりCanvaが導入され、生徒も簡単に動画編集などができるようになりました。新入生歓迎会では、生徒会による学校紹介や各委員会による活動紹介などで、Canvaが大活躍でした。

(35) ジャムボードで鍛える単語練習

1年生の英語では、動詞の過去形を覚えるために、ジャムボードで暗記した単語を各自タイピングし、毎回20単語書き終えるまでの速さを計測しています。毎時間取り組むことで、生徒はどんどん単語を習得しています。

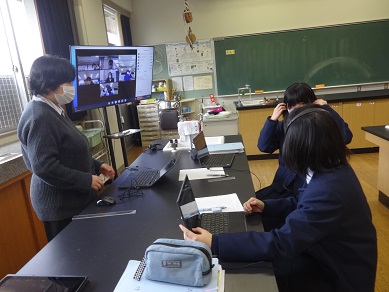

(34)家庭からでも班活動に参加できる遠隔授業

家の都合などで欠席する場合、1日を通してオンラインで授業に参加できる環境を整えています。2年生の総合では、班になって修学旅行の事前学習をしていますが、画面越しに話し合いも行え、家にいてもまるでその場にいるかのように授業に参加しています。

(33)小菅中とのオンライン交流授業(理科)

フックの法則の実験を合同で行い、zoomで結果共有しました。

(32)グーグルスライドによる家庭科での消費者教育

ICT支援員のW先生が資料をつくってくださいました。悪徳業者からの勧誘にのらないように、スライドを使って学習した後、ロールプレイを行って実感を持たせていました。

クロムブックを使用して、商品を提示していました。

(31)技術 「カエルの算数」によるプログラミング的思考の学習

1対1で池の中のカエルを交互に捕まえていって、最後の1匹を捕まえたら負けになるゲームを行いました。このゲームには必勝法があるのですが、なぜ「必ず勝てる」のかを考えさせることがプログラミング的思考につながっているんですね。

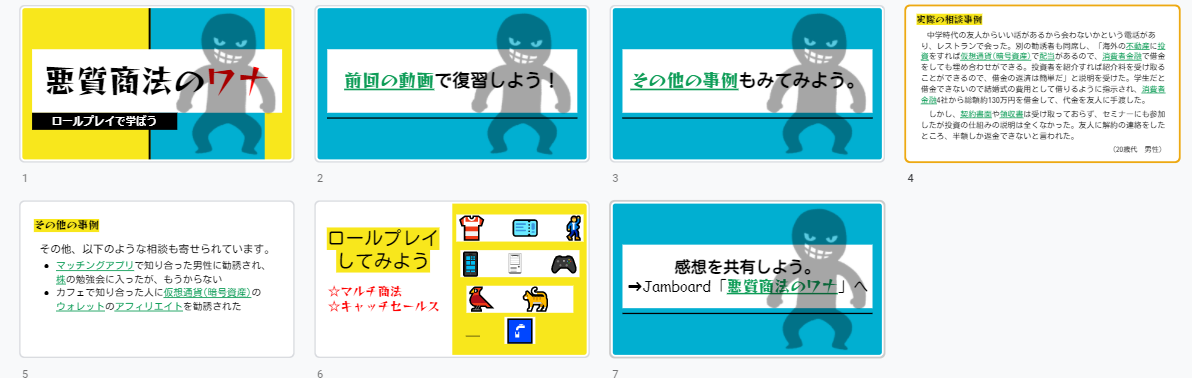

(30)社会・国語でのムーブノート活用

社会の公民・地理では毎時間のようにムーブノートで生徒の考えを書かせる課題が出されています。生徒も自分の考えを磨く良いトレーニングになっています。

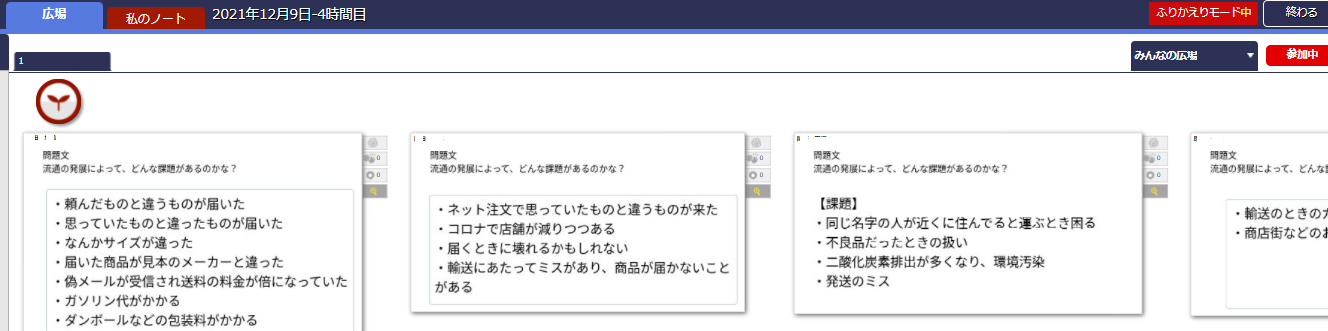

国語でも鑑賞文などをムーブノートで提出させ、クラスで交流し学習を深めています。

(29)DXが進む体育~ITバレー~

サーブ、レシーブ、アシスト等の成功率をデータ化し、それをもとにチーム力を向上させるための戦略を練らせる指導は、昨年度までもY先生は行っていました。そして今年度はさらにそれを進化させて、データ+動画を取り入れた手法で、自分たちのチームの弱点を分析させ、戦略につなげさせていました。まさにこれぞ「DX体育」です。

(28)3年理科「金星の見え方」(オクリンク)

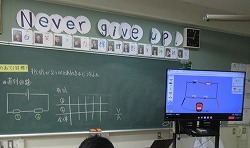

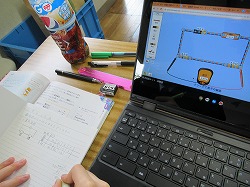

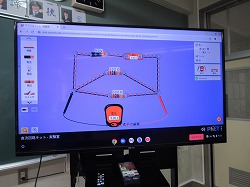

(27)2年理科電気回路シミュレーション

これで合成抵抗もなんのその!

(26)3年理科オクリンクによる「月の満ち欠け」シミュレーション

(25)防災教育へのムーブノートの活用

最近の土砂災害多発等の気候変動について原因を考えたり、今後の災害への備えなどについて調査結果をもとに各自のノートにまとめました。

広場に集まったノートは、みんなで読み合って「拍手(いいね)」をつけ、拍手が多かった順に並べ替えられたりしていました。

(24)ICTツールを活用した意見集約と比較検討

生徒の意見を集約するツールはいくつかありますが、ジャムボードを活用した場合、多くの意見を見ながら比較検討し、精査していく場合に使いやすいようです。

そのほかにもムーブノートやオクリンクなどもよく使用されていますが、先生方も使用していくうちに、どんな場合にどのツールが適しているかが把握できてきているようです。

おまけ

英語のデジタル教科書は、大変使い勝手が良いようです。

音声再生に合わせてハイライト表示されたり、重要構文などに手書きでマーカーを引くことができたり、徐々に英語を増やしてスピーキング練習が行えたり、様々な機能が使えて、生徒も集中力を切らさずに授業に臨めているようです。

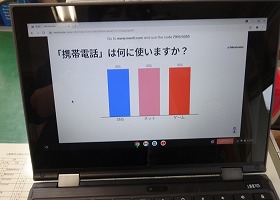

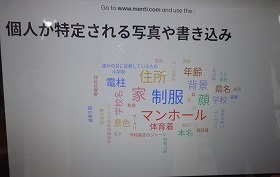

(23)道徳でのメンチメーターの活用

今日の3年道徳では、携帯電話やSNS等の使い方について考えていました。メンチメーターを活用し、個々の考えを共有すると共に、どんな意見が多く出されているかなどを確認して意見交換に生かしていました。

(22)総合的な学習で活用されるICT

1,2年生は校外学習のまとめを各自Googleスライドで作成しています。学園祭の展示ではPCを設置し、そのままプレゼンテーションを見ていただく予定です。

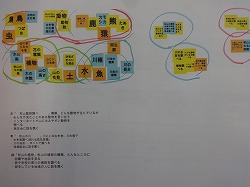

(21)あきやまタイムでのジャムボード活用

「自然」チームでは、ジャムボードによって学習したい内容を出し合い、グルーピングを行いました。

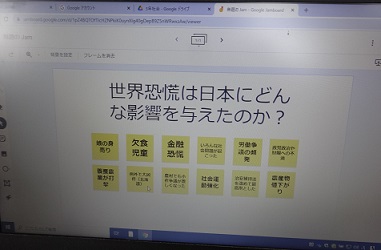

(20)社会でのジャムボードの活用

社会科でもジャムボードを活用し始めています。今日は3年生の歴史で世界恐慌の影響に関する考えを集約していました。

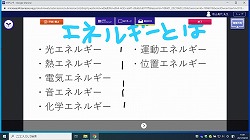

(19)次の単元のレディネステスト

3年理科では、次の単元のエネルギーについてのレディネスをオクリンクを使って調査していました。

(18)動画で競技中の姿勢をチェック

体育の陸上競技において、50m走、走り幅跳び、走り高跳の様子を動画で撮影したものを共有し、誰のどんなところが良いか、参考になる点を学びつつ、自分の姿勢についてチェックを行い、練習に生かしています。

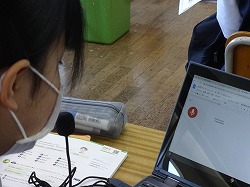

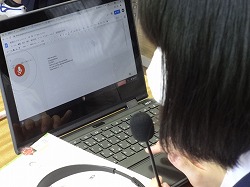

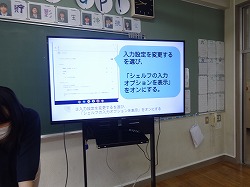

(17) 正しい発音を心がけるようになりました。

英語科で行っている音声入力による発音確認。生徒たちは入力にだいぶ慣れてきました。少しでも発音がおかしいと、正しい表記が出てきません。自然と正しい発音を心がけるようになってきています。

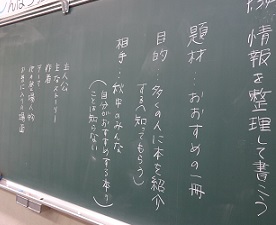

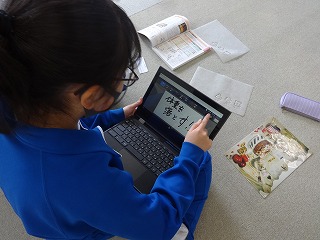

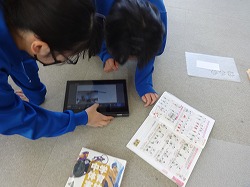

(16) 1年国語での活用

自分の「おすすめの本」について、インターネットで情報を調べた後、その情報を他の人に伝えるために自分で整理し、オクリンクに書き込んでいました。

(15) ジャムボードを活用した進路学習(学活)

3年生の学活(進路関連)で、ジャムボードに無記名で各自の悩みを書き込み、互いにその悩みに対するアドバイスを書き込む作業を行いました。無記名なので本音を書き込むことができたようで、個人の悩みをクラスみんなで解決していこうとする活動により、より良い学級作りに向けた雰囲気作りができたようです。

(14) スプレッドシートでの記録の管理(体育)

50m走の記録を各自スプレッドシートに記録しています。その場でタイムの伸びがグラフ化されて見えるので、意欲につながっています。

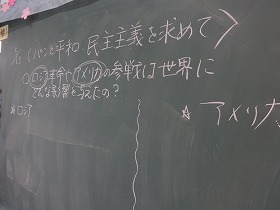

(13) ムーブノートでの意見集約(社会)

本日の課題は「ロシア革命やアメリカの参戦は、世界にどんな影響を与えたか」

各自ムーブノートに記入し、広場に提出されたノートを比較しながら意見交換していました。

また、やっとデジタル教科書が使用できる環境が整ったので、早速先生方が使い始めていました。

(12) グーグル音声入力機能を活用した正しい発音の確認(英語)

各自がヘッドセットで英文を読み、音声入力によって正しく発音されているかを確認していました。

正しく発音されると、認識された英文が自動的に画面に現れます。

(11) 生徒総会議案書検討~グーグルドライブによるドキュメント共有

ドキュメントで作成した生徒総会議案書をドライブの中で共有し、全員が画面上で資料を開いて読み進めました。議長から「○○の議題について質問や意見をドキュメントの意見書に各自書き込んで下さい」と指示が出され、各自が自分の意見を書き込んでいました。

作成した意見書は、同じくドライブの中につくられた各個人のフォルダに保存しています。全員が意見を出し終えたら、クラスで発表し意見交換してまとめていきます。

(10) ドリルパークを活用した朝学習(ステップアップタイム)

朝のステップアップタイムの火曜日、木曜日は学習を行っていますが、今年度からドリルパークを活用して各自復習に取り組んでいます。

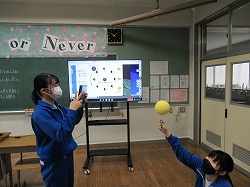

(9) 体育~体つくり運動 発表・交流・相互評価

各自オクリンクで仕上げた体つくり運動のメニューを発表し、全員が実際に体験することを通して相互に評価し合っていました。

相互評価は、グーグルドキュメントを使用し回収しています。

(8) 職員同士での研修

放課後の時間を使って、ミライシードの活用方法を教員同士で教え合っています。

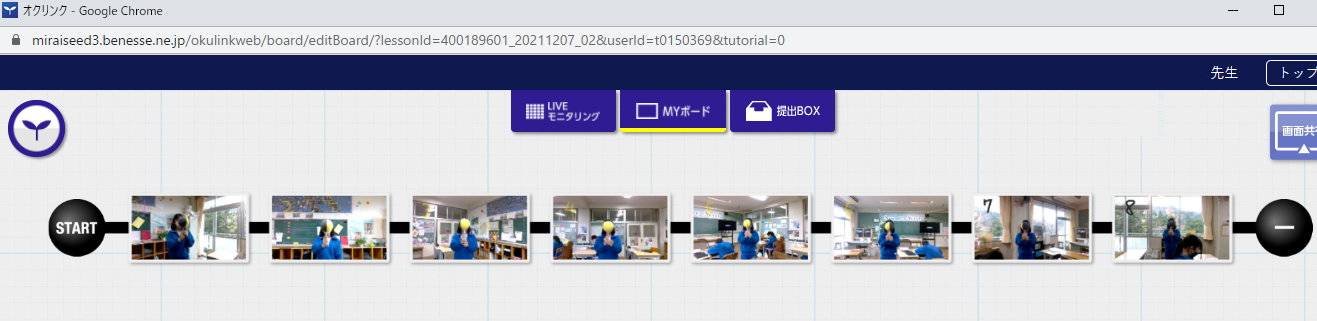

(7) 道徳~オクリンクによる意見交換と分類

3年道徳では、AIの進化によって起こる変化の意見集約を行い、全員の意見を共有しながらみんなで話し合い、先生のMYボード上で3つの項目に分類する作業を行いました。

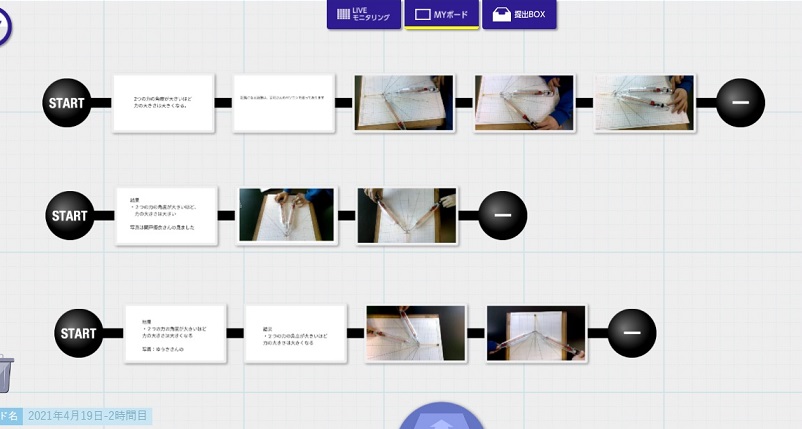

(6) 理科~班での実験の過程と結果のまとめ

理科の力の実験では、班で分担し、実験の様子を文章と写真をオクリンクでつなげまとめをおこないました。

(5) 校外学習係別会議

1,2年校外学習の係別資料もドキュメントに直接入力しています。原稿はそのまましおりに活用されます。

(4) 委員会集会でのgooglドキュメントの活用

委員会で話し合った結果を、グーグルドキュメントに直接記入し、提出しました。ドキュメントはそのまま生徒総会で活用されます。

(3) オクリンクによる前時の復習(社会)

社会科では授業開始直後、前時の復習コーナーで、各自にオクリンクで学習内容を記入・提出させ、その画面を見せながら振り返りを行いました。

(2)「ミライシード」を活用した最先端の取り組み(体育)

体育の授業ではミライシードの「オクリンク」を活用し、体つくり運動のメニューを作成。個々に作成したメニューを共有し、良い点やアドバイスなど出し合って交流しています。

2年生も互いに動きを撮影し、動画をページに添付して頑張っています。